今回は江戸時代の有名な二人の女性書道家の作品を紹介したいと思います。

代表的な女性往来物作家としてまず、居初津奈と長谷川妙躰であろう。

妙躰は、従来の正統的女筆の信奉者には受容されないような、独特な散らし書きで一書流をなした女流書家である。いわば江戸中期の女筆ブームを巻き起こした張本人であって、板行された手本の数は約二〇点と他の女流書家の追随を許さなかった。

一方、居初津奈といえば、近世中期以降に多くの板種を生んだ『女実語教・女童子教』の作者として有名だが、そのほかにもいくつかの往来物を手掛けており、特に『女書翰初学抄』は後世の女用文章に多大な影響を及ぼした点、また津奈の事跡を知る唯一の記述を載せている点で極めて重要である。

筆海子の位を持った当時の女書家の一人者

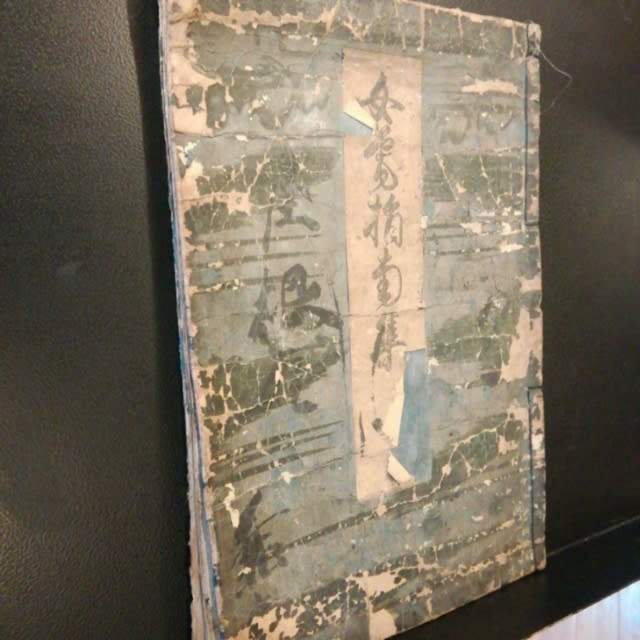

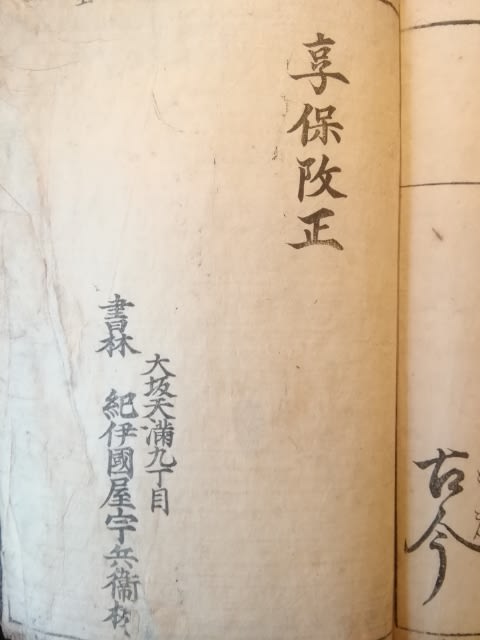

長谷川妙躰 の 「女筆指南集」

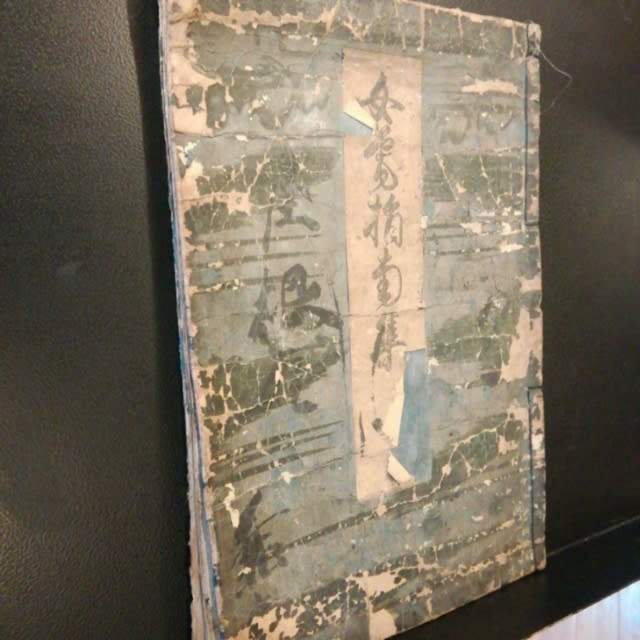

次に 居初津奈 の 「女文章都織」

本書は津奈の遺稿を出版したもので、延享四年(一七四七)一一月に大阪書肆・安井弥兵衛によって板行された。

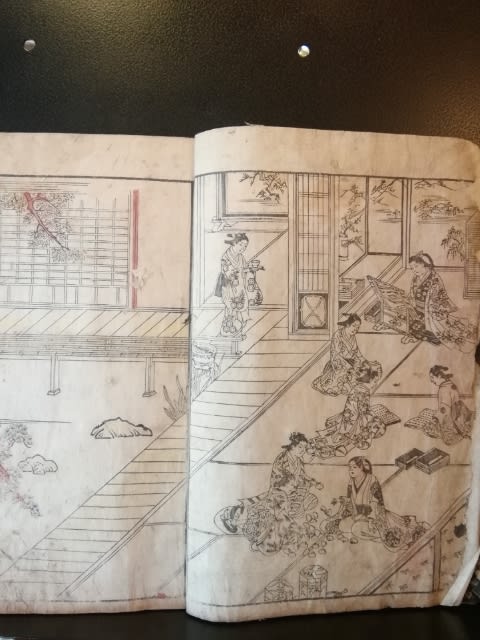

その刊記には

筆作 居初氏津奈

補綴 田中友水子

画工 寺井重信図

とある。

本文に関する注記が頭書に盛り込まれているが、筆跡から本文と頭書は津奈の自筆で、前付記事が友水子および重信によるものである。

刊行年代からいって津奈没後の出版であることは明らかだが、津奈の著作には付き物であった自署も見えず序文もないなど、生前中の出版物とは体裁が異なる。

それでは撰作年代はというと、頭書中に『女今川』二冊本の表記があるので貞享四年以降であることは疑いないが、元禄一三年刊の『女今川』の異本(沢田吉作)については全く触れていないので、本書は元禄一二年以前の可能性も高い。

また、『女書翰初学抄』序文から想像される津奈の著作の執筆順序や出版の経緯から、『女書翰初学抄』以後、すなわち元禄三年以後のものと考えたい。

先述のように本書は、『女書翰初学抄』中の「五月雨」の例文の趣向を全編に拡張したものといえるからである。

以上の推論から、『女文章都織』の撰作年代を元禄三~一二年の一〇年間と仮定しておく。

いずれにしろ、本書は消息文や頭書に古典の知識を数多く盛り込んだ異色の女用文章である。

手紙の例文集というよりも、『伊勢』『源氏』『枕草子』『万葉集』『百人一首』などの古典の教科書と言った方が的確である。(ネットの資料より)

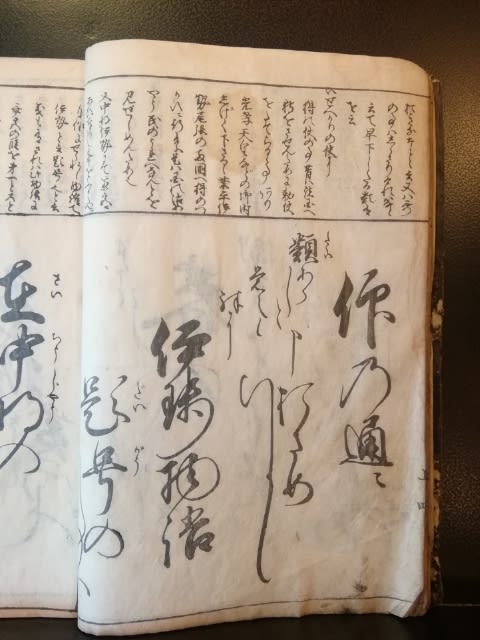

春のはじめのめてたさの品々、仰の通に申おさめまいらせ候。『伊勢物語』題号の事は、在中将の自作共、伊せへかりの使に行給し故なと、とり��申候へ共、京極黄門のこゝろは伊勢と申女の筆作に定らるゝ由、聞馴まいらせ候。業平の御事をつゝみて、それとはなしに書たるよし、まことに優なる詞づかひ、今の世には類あらしと覚え候。殊に十三のとし、いとけなふしてと御座さふらへは、昔人と申なから、ためしまれなる御事共に候。猶、御けんにて。めてたくかしく

⚠本文と写真を引用、転載することを禁止します