明日22日には夜の部を見に行く予定なのですが、

昼の部は9日に観劇。

先月は由紀で歌舞伎座にいけなかった母との鑑賞です。

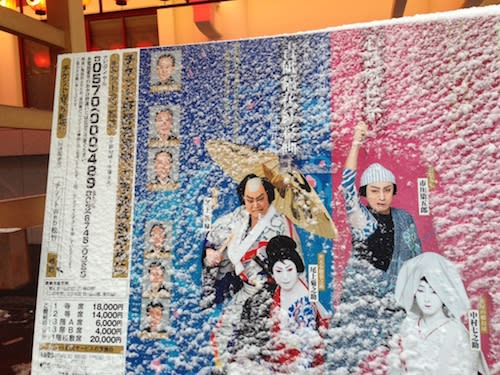

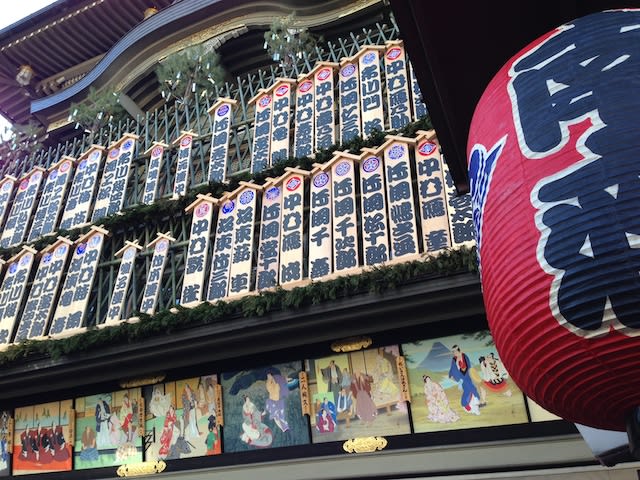

4月の歌舞伎座は、13年ぶりに復活する歌右衛門襲名興行予定だったものの、福助さんの病気の療養継続のため、

延期することが発表されて、鳳凰祭に変更され、当初口上などで出演予定されていただろう幹部の方々が、舞台を飾ることになった。

演目は、壽曽我対面 身替座禅 封印切 二人藤娘

対面は、歌右衛門襲名興行でもい上演予定だったのかなあ?と思うような

曽我五郎 橋之助

曽我十郎 孝太郎

化粧坂少将 児太郎

喜瀬川亀鶴 梅 丸

って、福助の弟、橋之助が五郎出の登場。息子の児太郎が化粧坂少将。

今回は遊女が3人?普段だと喜瀬川の登場は、なかったりするとおもいますが、

工藤祐経の愛人が亀鶴姫ってことですが、化粧坂少将 は五郎の彼女、大磯の虎は十郎の彼女3人の彼女が並んでるんですよね。

今回の対面全体的には、小振り感があります。工藤が、本当はこういう人なのかもと思ったりもしましたが、何か違う、大きさが足りないのです。

それが原因でなく、ひょっとすると五郎のやんちゃぶりが小さいからかも。五郎という役、十郎は、分をわきまえて大人の行動というのが定番ですが、五郎は血気盛んのやんちゃな男子。荒事につながる男だとおもいますが、今回の五郎。小振りです。

橋之助は、立ち役でも線が細い気がします。

よくいえばやはり女形の家系ゆえ上品なのかも。

そのつぎの身替座禅

これは、出てきただけ、芝居をしなくてもその雰囲気がでてる。当て書きなわけないけれど、しっくりするのです。

菊五郎のそこにいるだけで、女性から持てる山蔭右京。

その妻玉の井。美人じゃないし、しとやかでない、わわしき女子ながら旦那が大好き。

ひとときもはなれたくない・・・それが、おかしいのなんのって。芝居が大げさでないのにおかしくておかしくて・・・

この手の作品は、なくなった勘三郎も得意としていたけれど、彼の場合は芝居をしてであってたってるだけではだめなんです。

その違いがこの菊五郎の存在。

また隣に座った母いわく、これが菊之助と奥さんの姿??

婿と花嫁の父親同士なのよね・・・って。孫がかわいくて仕方がないおじいちゃん同士・・なんて言い出すものだから、よけいにおかしくなってしまったのです。

この舞台はほかに

太郎冠者 又五郎

侍女千枝 壱太郎

同 小枝 尾上右近

が登場しますが、3人ともとてもいい。

今月昼の部の1番はこれかな・・・っと。

封印切

これは上方出演者によるこてこてすぎる近松もの。

う~~~~~ん。いいんだろうけど長い(苦笑)

といかねっとりしすぎて眠くなってしまいました。

切りの二人藤娘

これは美しいについきるかな。ことにやっぱり玉三郎の美しさは、

若い七之助と踊ることでことさら目立っていたかんじです。

艶やかな藤の精でした。

劇場から出るときのさわやかな感じがとてもここちのよい公演でした。

昼の部は9日に観劇。

先月は由紀で歌舞伎座にいけなかった母との鑑賞です。

4月の歌舞伎座は、13年ぶりに復活する歌右衛門襲名興行予定だったものの、福助さんの病気の療養継続のため、

延期することが発表されて、鳳凰祭に変更され、当初口上などで出演予定されていただろう幹部の方々が、舞台を飾ることになった。

演目は、壽曽我対面 身替座禅 封印切 二人藤娘

対面は、歌右衛門襲名興行でもい上演予定だったのかなあ?と思うような

曽我五郎 橋之助

曽我十郎 孝太郎

化粧坂少将 児太郎

喜瀬川亀鶴 梅 丸

って、福助の弟、橋之助が五郎出の登場。息子の児太郎が化粧坂少将。

今回は遊女が3人?普段だと喜瀬川の登場は、なかったりするとおもいますが、

工藤祐経の愛人が亀鶴姫ってことですが、化粧坂少将 は五郎の彼女、大磯の虎は十郎の彼女3人の彼女が並んでるんですよね。

今回の対面全体的には、小振り感があります。工藤が、本当はこういう人なのかもと思ったりもしましたが、何か違う、大きさが足りないのです。

それが原因でなく、ひょっとすると五郎のやんちゃぶりが小さいからかも。五郎という役、十郎は、分をわきまえて大人の行動というのが定番ですが、五郎は血気盛んのやんちゃな男子。荒事につながる男だとおもいますが、今回の五郎。小振りです。

橋之助は、立ち役でも線が細い気がします。

よくいえばやはり女形の家系ゆえ上品なのかも。

そのつぎの身替座禅

これは、出てきただけ、芝居をしなくてもその雰囲気がでてる。当て書きなわけないけれど、しっくりするのです。

菊五郎のそこにいるだけで、女性から持てる山蔭右京。

その妻玉の井。美人じゃないし、しとやかでない、わわしき女子ながら旦那が大好き。

ひとときもはなれたくない・・・それが、おかしいのなんのって。芝居が大げさでないのにおかしくておかしくて・・・

この手の作品は、なくなった勘三郎も得意としていたけれど、彼の場合は芝居をしてであってたってるだけではだめなんです。

その違いがこの菊五郎の存在。

また隣に座った母いわく、これが菊之助と奥さんの姿??

婿と花嫁の父親同士なのよね・・・って。孫がかわいくて仕方がないおじいちゃん同士・・なんて言い出すものだから、よけいにおかしくなってしまったのです。

この舞台はほかに

太郎冠者 又五郎

侍女千枝 壱太郎

同 小枝 尾上右近

が登場しますが、3人ともとてもいい。

今月昼の部の1番はこれかな・・・っと。

封印切

これは上方出演者によるこてこてすぎる近松もの。

う~~~~~ん。いいんだろうけど長い(苦笑)

といかねっとりしすぎて眠くなってしまいました。

切りの二人藤娘

これは美しいについきるかな。ことにやっぱり玉三郎の美しさは、

若い七之助と踊ることでことさら目立っていたかんじです。

艶やかな藤の精でした。

劇場から出るときのさわやかな感じがとてもここちのよい公演でした。