幼い時から、文字が書かれている物を床に置いてはいけない、と言われ、況や、跨いだり、踏んだりなんぞは、あり得ない。

1994年製本の本が、

こんなことになっている。

事象を確認をする時、探さずに、

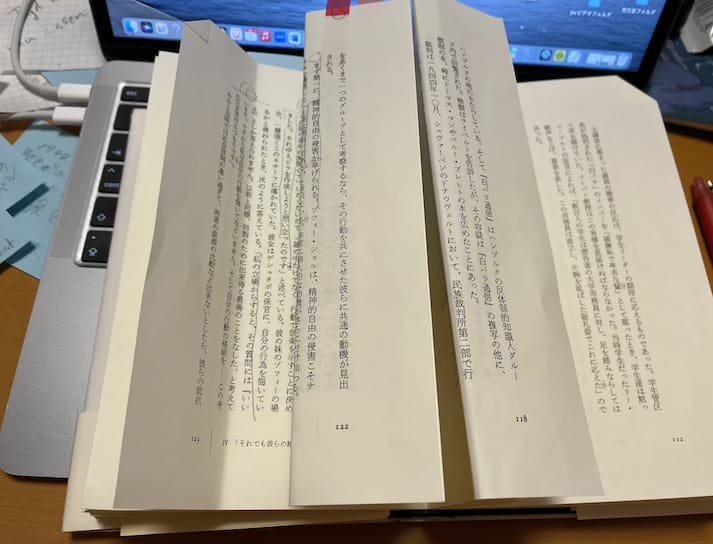

開きたいから、付箋や角を折るだけでは、間に合わず、こんなことになっている。

母方の祖父は研究者だったが、愛妾を囲っていたくせに、懐にいつも本をいれて置け、と言った。

父方の祖父は禅僧だったが、国木田独歩なんぞ読んでいたくせに、本は正座して読むのだ、と言った。

そんな訳で、私にとって、本は、とても大事に丁寧に扱うものだった。

本にメモ書きをし、ページの角を折り、ボロボロになっている本を初めて見たのは、後藤竜二さんが『白赤だすき小○の旗風』を執筆された折の、段ボールで二つの資料本をお預かりした時だった。

本は、ある時には、自分にとって必要不可欠な、そしてとても大事で大切な教材であり道具である、と知った。

ズタボロになっている本が乱雑に床に置かれ、座布団から立つ時は平気で跨ぎ、座する私の膝の左右に、どどっと在る。

今日は、良くない日だった。

悪い癖が出て、資料本に没頭してしまった。

でも、雪が溶ける前に、私はハバナかレイキャビックかオークランドか、そのどこかにいるはず。

そうだ。

絶対に。

地球儀に二礼二拍手一礼す

そこかい! と、ズタボロは、おまえだよと、だれかの声が聞こえてきそう。