狂歌逍遥第2巻あとがき

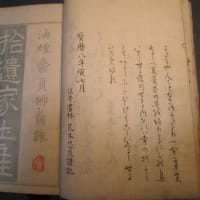

『狂歌逍遙』第一巻『狂歌大観を読む』に続く『狂歌逍遙』第二巻である。対象とした『近世上方狂歌叢書』は『狂歌大観』や『江戸狂歌本選集』からは想像できない質素な叢書である。近世上方狂歌が置かれてきた長年の評価を象徴的に物語っている観さえある。西島孜哉氏が編者また共編者であった。発行所は近世上方狂歌研究会(武庫川女子大学文学部国文学科内)、刊行は昭和五十九(一九八四)年から平成十四(二〇〇二)年にかけてであった。

大田南畝に史上から抹殺され、菅竹浦に引導を渡された近世上方狂歌をよくぞまあ残していただいた、伝えていただいた、これが読者であり、歌人でもある私の率直な感想である。

さて本書はブログで平成二十二(二〇一〇)年三月から平成二十六(二〇一四年)年二月まで書き継いだ百九十五回分を収録した。取り上げた作品は約千七百余首であるが、おそらくその数は叢書の一パーセントにも満たないであろう。なおこの作業の期間中、平成二十四(二〇一二)年二月に『ゆたかに生きる 現代語短歌ガイダンス』(ブイツーソリューション)を刊行した。そのことは取りも直さず私が狂歌に何を見ているかということを告白している。

これは狂歌なのか?

これが狂歌なのだ。

いま忘却の淵より甦る近世上方狂歌の精髄、その光に浴す

帯文にも同様の思いを込めたつもりである。もしも『近世上方狂歌叢書』を滑稽や諧謔だけを手掛かりに読もうとするならばがっかりするだろう。辞書が、また辞書に影響を与えたであろう菅竹浦らのいう雅俗とは和歌の側の問題であって狂歌の関知しないことなのだ。

乗り物の上下の者は歌人にてなかなる我にはぢをかかする

黒田月洞軒

死んで行く処はおかし仏護寺の犬の小便するかきの本

桃縁斎貞佐

くげたちのゆみやもとらぬごくつぶしなどゆきしもときえもうせぬぞ

詠み人知らず

一首目の「乗り物」は籠、上下は前後、歌人が二人して狂歌人である「私」に恥じをかかせるといっている。しかし狂歌を作る「私」が籠にのり和歌人に籠をかかせているところに注目すべきであろう。『狂歌大観』所収『大団』の一首である。二首目も一見すると犬が狂歌人である「私」の墓に小便をかけている。しかしよく見ると「かきの本」すなわち柿本の和歌人の墓なのである。だから「おかし」なのだ。三首目は戦国時代の始期がいわれる明応の政変また正覚寺合戦を舞台にした作品で、『狂歌大観』所収『金言和歌集』に収められている。

雅俗という古い時代の物差しを新興文学である狂歌に当てはめて何の意味があろう。川を渡る勇気のない者には何も見えない。俗語だの、卑語だの、それこそ俗言が闊歩している。

ここで和歌にも二種類あることを断っておかなければならない。一つは言文一致であった頃の和歌である。今一つは言文が二途に分かれ、日常語から離れていく文語に拠った和歌である。先の三首で扱われているのは後者の和歌人であろう。では前者の和歌すなわち古歌ならびに古歌人との関係はどうであったのか。参考に狂歌の現場を覗いてみよう。

花見にとむれつつ人のくるのみぞあたらさくらのとがには有りける

西行

麓ならむれつつ人の来うものをあたら桜のとうげにぞ有る

山口如流

郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる

藤原実定

月かげの有明行燈消そとしてふつと一こゑ聞くほととぎす

橙果亭天地根

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる

藤原敏行

秋きぬと目には見えねど風になびくすすきかんざし売りあるく人

里橘庵蕗丸

駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮

藤原定家

駒とめて歌やよみけん一ところひづめの跡のふかき雪の日

菊丸

著名な古歌とその本歌取りである。本歌取りは一例ではない。古歌がそうであったように、あるいはそれ以上に、古歌および古歌人との交感は活発である。また同時代の歌人によってアイデアが更新、追加されていく様子もまた楽しいものであった。桜の歌は第九十回、郭公の歌は第百五十九回、秋の歌は第百十二回、駒の歌は第八十八回を参照されたい。

付論として今回も二篇を収録した。いずれも所属誌「短歌人」に発表したものが元になっている。「近代短歌と機知」(「短歌人」平成二十三年十一月号)は狂歌の内容面における特色また時代相としての機知について触れたものである。関心は近代短歌においてその特色が否定されていくさまにあった。「狂歌とは何か」(「短歌人」平成二十四年九月号)は五句三十一音詩の様式に向けられた関心を綴ったものである。ここで和歌との違いが鮮明になるのであるが、それは日本語の変化とどのように向かい合ってきたかということにほかならない。

引き続いて『狂歌逍遙』第三巻『江戸狂歌本選集を読む』の執筆が待っている。全三巻刊行後は仮称『狂歌の百人』を執筆、近現代短歌史再考の資料に供したい。平行して進めている『夫木和歌抄の森を歩く』(現在、兵庫県の芸術文化団体誌「半どん」に掲載中)の仕事は息の長いものとなるであろう。またジュニア世代へのメッセージとして『ゆたかに生きる 現代語短歌ガイダンス』の姉妹版『王道を行く ジュニア短歌の現在』の出版も考えている。

かくて執筆者としての私を待っているのは道半ば、野垂れ死にの人生かも知れない。

志持つはさびしきこと多しリンゴ畑の乱れてあらん

佐藤通雅

腕のばす胸に五月の血はさわぐ夢はゆたかにみのらせるべし

松坂弘

ここに二十歳のときに出合った愛唱歌を書き写して自らへの餞の言葉とする。

平成二十六年二月

兎月庵 吉岡生夫

『狂歌逍遙』第一巻『狂歌大観を読む』に続く『狂歌逍遙』第二巻である。対象とした『近世上方狂歌叢書』は『狂歌大観』や『江戸狂歌本選集』からは想像できない質素な叢書である。近世上方狂歌が置かれてきた長年の評価を象徴的に物語っている観さえある。西島孜哉氏が編者また共編者であった。発行所は近世上方狂歌研究会(武庫川女子大学文学部国文学科内)、刊行は昭和五十九(一九八四)年から平成十四(二〇〇二)年にかけてであった。

大田南畝に史上から抹殺され、菅竹浦に引導を渡された近世上方狂歌をよくぞまあ残していただいた、伝えていただいた、これが読者であり、歌人でもある私の率直な感想である。

さて本書はブログで平成二十二(二〇一〇)年三月から平成二十六(二〇一四年)年二月まで書き継いだ百九十五回分を収録した。取り上げた作品は約千七百余首であるが、おそらくその数は叢書の一パーセントにも満たないであろう。なおこの作業の期間中、平成二十四(二〇一二)年二月に『ゆたかに生きる 現代語短歌ガイダンス』(ブイツーソリューション)を刊行した。そのことは取りも直さず私が狂歌に何を見ているかということを告白している。

これは狂歌なのか?

これが狂歌なのだ。

いま忘却の淵より甦る近世上方狂歌の精髄、その光に浴す

帯文にも同様の思いを込めたつもりである。もしも『近世上方狂歌叢書』を滑稽や諧謔だけを手掛かりに読もうとするならばがっかりするだろう。辞書が、また辞書に影響を与えたであろう菅竹浦らのいう雅俗とは和歌の側の問題であって狂歌の関知しないことなのだ。

乗り物の上下の者は歌人にてなかなる我にはぢをかかする

黒田月洞軒

死んで行く処はおかし仏護寺の犬の小便するかきの本

桃縁斎貞佐

くげたちのゆみやもとらぬごくつぶしなどゆきしもときえもうせぬぞ

詠み人知らず

一首目の「乗り物」は籠、上下は前後、歌人が二人して狂歌人である「私」に恥じをかかせるといっている。しかし狂歌を作る「私」が籠にのり和歌人に籠をかかせているところに注目すべきであろう。『狂歌大観』所収『大団』の一首である。二首目も一見すると犬が狂歌人である「私」の墓に小便をかけている。しかしよく見ると「かきの本」すなわち柿本の和歌人の墓なのである。だから「おかし」なのだ。三首目は戦国時代の始期がいわれる明応の政変また正覚寺合戦を舞台にした作品で、『狂歌大観』所収『金言和歌集』に収められている。

雅俗という古い時代の物差しを新興文学である狂歌に当てはめて何の意味があろう。川を渡る勇気のない者には何も見えない。俗語だの、卑語だの、それこそ俗言が闊歩している。

ここで和歌にも二種類あることを断っておかなければならない。一つは言文一致であった頃の和歌である。今一つは言文が二途に分かれ、日常語から離れていく文語に拠った和歌である。先の三首で扱われているのは後者の和歌人であろう。では前者の和歌すなわち古歌ならびに古歌人との関係はどうであったのか。参考に狂歌の現場を覗いてみよう。

花見にとむれつつ人のくるのみぞあたらさくらのとがには有りける

西行

麓ならむれつつ人の来うものをあたら桜のとうげにぞ有る

山口如流

郭公なきつるかたをながむればただ有明の月ぞ残れる

藤原実定

月かげの有明行燈消そとしてふつと一こゑ聞くほととぎす

橙果亭天地根

秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる

藤原敏行

秋きぬと目には見えねど風になびくすすきかんざし売りあるく人

里橘庵蕗丸

駒とめて袖うちはらふ陰もなし佐野のわたりの雪の夕暮

藤原定家

駒とめて歌やよみけん一ところひづめの跡のふかき雪の日

菊丸

著名な古歌とその本歌取りである。本歌取りは一例ではない。古歌がそうであったように、あるいはそれ以上に、古歌および古歌人との交感は活発である。また同時代の歌人によってアイデアが更新、追加されていく様子もまた楽しいものであった。桜の歌は第九十回、郭公の歌は第百五十九回、秋の歌は第百十二回、駒の歌は第八十八回を参照されたい。

付論として今回も二篇を収録した。いずれも所属誌「短歌人」に発表したものが元になっている。「近代短歌と機知」(「短歌人」平成二十三年十一月号)は狂歌の内容面における特色また時代相としての機知について触れたものである。関心は近代短歌においてその特色が否定されていくさまにあった。「狂歌とは何か」(「短歌人」平成二十四年九月号)は五句三十一音詩の様式に向けられた関心を綴ったものである。ここで和歌との違いが鮮明になるのであるが、それは日本語の変化とどのように向かい合ってきたかということにほかならない。

引き続いて『狂歌逍遙』第三巻『江戸狂歌本選集を読む』の執筆が待っている。全三巻刊行後は仮称『狂歌の百人』を執筆、近現代短歌史再考の資料に供したい。平行して進めている『夫木和歌抄の森を歩く』(現在、兵庫県の芸術文化団体誌「半どん」に掲載中)の仕事は息の長いものとなるであろう。またジュニア世代へのメッセージとして『ゆたかに生きる 現代語短歌ガイダンス』の姉妹版『王道を行く ジュニア短歌の現在』の出版も考えている。

かくて執筆者としての私を待っているのは道半ば、野垂れ死にの人生かも知れない。

志持つはさびしきこと多しリンゴ畑の乱れてあらん

佐藤通雅

腕のばす胸に五月の血はさわぐ夢はゆたかにみのらせるべし

松坂弘

ここに二十歳のときに出合った愛唱歌を書き写して自らへの餞の言葉とする。

平成二十六年二月

兎月庵 吉岡生夫

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます