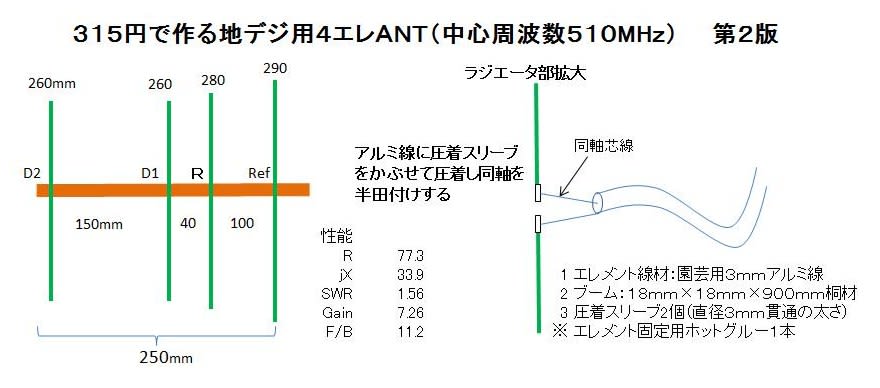

初作のあと、また設計ツールで再度設計してみた。

より小型になるようで、でもこれがベストではないみたい。

更に別の寸法があると思うが、第2版はこれで。

寸法表と性能。エレメントの間隔は線の直径の中心から中心とする。

これも、315円で作れるが本体だけの分で、75Ω同軸やFコネクタは入っていない。

【追加】5月6日21:30

上記の寸法で、試作してみた。

ただし、ブーム無しで部材の名前は忘れたが、この中に差込み平面にした。

一部に給電コネクタ部分の突起は有るが、大変扁平の出来上がりとなった。このまま天井に虫ピン等で貼りつけ可能。

この差し込むケースは失敗だった。挟み込んだ素材が、各々のエレメント間キャパシティや誘電率とかで、ハッキリ解らないが悪さをしているような感じ。

扁平にするとしたら、ベニヤ板とか、厚紙にしてみようと思います。

≪後日、エレメントの間隔を間違っていたというミスを発見!≫

【追加】5月7日11:20

ベニア板にホットグルーで接着して完成、早速実験。

結果は思わしくなかった。

ゲインを上げ過ぎて狭帯域になったのか、受信周波数帯域の端の放送局が入らない。

また、昨日の部材に差し込んだ実験の失敗原因はキャパシティやら誘電率やらではなく、単に寸法の工作ミスだった。

地デジ用アンテナの性能設計は、以外に難しいもんだな。

調子に乗って作った2作目は失敗した。

組み立て時の寸法を間違えたり、ベニヤでもうまくいかないので、実験での現象を考えたら帯域幅だとようやく解った。

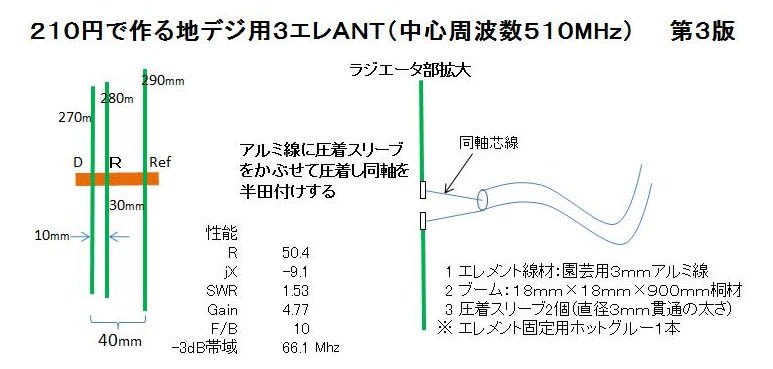

広帯域の作り方は・・・・・かえって3エレの方が良いのかも。第3版は3エレにしてみよう。そして出来るだけコンパクトに設計してみよう。