分割フェライトコア一個だとコアの直径に限界があります。

放射板の穴にフェライトを通しても、フェライトの穴の直径分を通る放射板部分が狭いと発熱してしまうようなので、一工夫してみました。

一個一個のフェライトをグルーで固定して、カバーを内外にまわして覆ったものです。

分割フェライトコア一個だとコアの直径に限界があります。

放射板の穴にフェライトを通しても、フェライトの穴の直径分を通る放射板部分が狭いと発熱してしまうようなので、一工夫してみました。

一個一個のフェライトをグルーで固定して、カバーを内外にまわして覆ったものです。

SRAも不連続部放射説で解析できないだろうか?

シリンダタイプの屈曲面を電流環が上昇していく過程とか、円板タイプで円板上に屈曲した電流環が広がっていく過程で不連続部放射が起きてはいないだろうか?

暑い中ゆったりとマイペースで遊んでいます。

今回はなるべく軽く作ろうと思います。ボビンはシャンプーが入っていた容器を流用。

円板は290mmのアルミ製鍋のふた(ダイソーで315円)。

線は、会社の廃棄LANケーブルを貰ってきて剥いでツイスト線を利用。

捲き終わってやれやれ。

おやつタイムの時間にザラッと音がして捲きがはずれてしまった。

仮止めが甘かったようだ。

気を取り直して捲き直し、今度はしっかりと固定した。

後はマッチング回路をどれにするかなぁ・・・・・・・

リンク? LCマッチ? πマッチ?

なにしろ、アナライザがいっぱい有って、どれで作ったらいいか迷う。

贅沢な悩み(ナヤミというよりイヤミ)だよ。

CMCを挿入しないで調整したら、MFJ259Bと比べると3拍子(jX、R、SWR)が大きくズレている。

CMCを挿入して調整するとMFJ259Bとほぼ≒になる。という事は、AA-54にはマッチング回路のLC成分か、SRAのLC成分が影響していると思われる。

原因が良く解らないけれども、CMCを挿入する事で解消したので、測定時には必須かも。

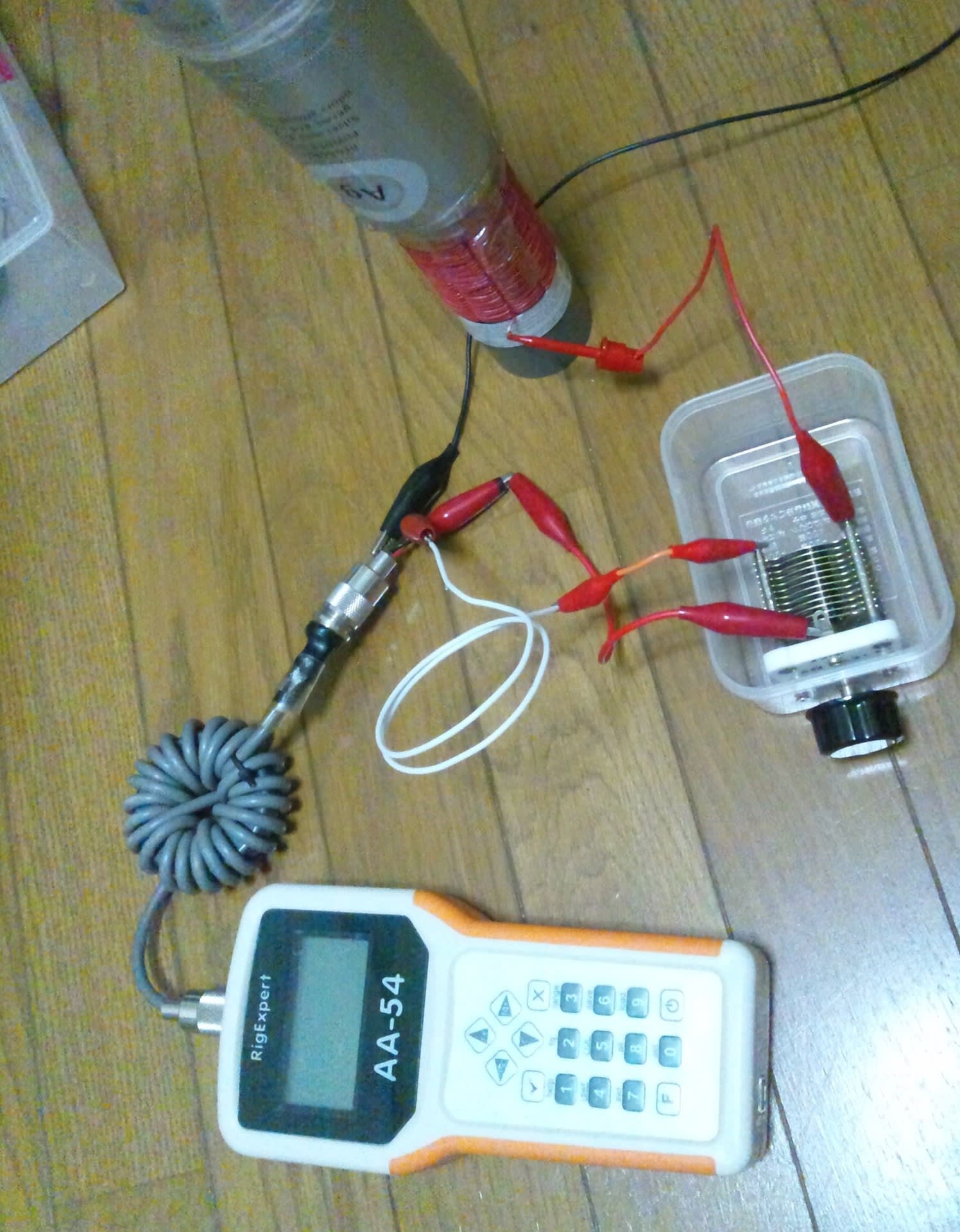

シリンダタイプのSRAをLCマッチングで調整した。測定器はAA-54。

実験風景

コイルは3回捲きでちょうど良かった。(これ以外では6回捲き+jX、2回捲き-jXになる)

グラフからおおよそjX=0とR=50Ωが読みとれる。実際は7080からやや少し下にズレている。

SWRも7080からやや下にズレている。

約7060~70くらいだと思う。

調整中はjX・RとSWR最低値のズレが発生していた。ある程度調整した後でもMFJではズレを確認出来ずその時点で使えるSRAになっていた。

でもAA-54のグラフでは視覚的にズレが見えるので、コイルの捲き数やバリコンでの容量調整で追い込み、ほぼ合致させる事ができました。バリコン部の青いセラコンは100pF、3kVです、並列追加しています。

パイマッチにすると、アンテナ側と同軸側の両方のインピーダンスを整合出来るでしょうから、この方式が良いかもしれない。

リンクコイル式の場合、捲き数は2捲き程度がリアクタンスを低減してマッチングがとれた。(本体の捲き数に影響されるので、本体の共振周波数を高めにしておく)

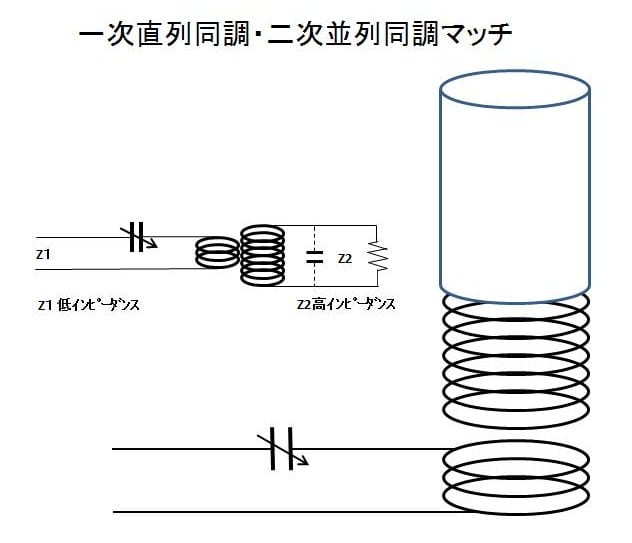

LCやLCCマッチが入力側ローインピーダンス、出力側ハイインピーダンス用でSRAに合うなら

次に提案する一次直列(低インピーダンス)・二次並列(高インピーダンス)も使えると思う。この場合2次側はSRA本体であり、1次側はリンクコイルに直列にバリコンを接続する事になる。

LCCマッチもいいけど、πマッチもいいんじゃなかろうか、後で検討しよう。

まずはLCCマッチから

SRA本体のシリンダ・コイルの共振周波数を目的周波数付近にして、強制的にLCマッチにより整合させてしまおうという虫のいい方法。

SRAのインピーダンスは高いので、同軸のインピーダンス50オームをSRAのインピーダンスに合わせたい場合のマッチング回路になります。

調整がずれてしまっていたこともさることながら、コイルにかかる高電圧にリンクコイルの被覆が耐えきれなかったようです。

10W~50W用のつもりだったのをすっかり忘れていました。ボケのはじまりだなぁ・・・・・・

コイル下とリンクコイルの黒ずんでいる部分が放電の跡です。

しばらくぶりですね。

メールも打ちましたが、届きましたか?

今はHFの極小アンテナにハマっています。

今度、帰郷したら是非お会いしてこのアンテナを紹介したいと思います。

TS-520Dをくれると言っていましたが、その前に再開出来るようでしたら、お空でも声を交わしたいなと思います。

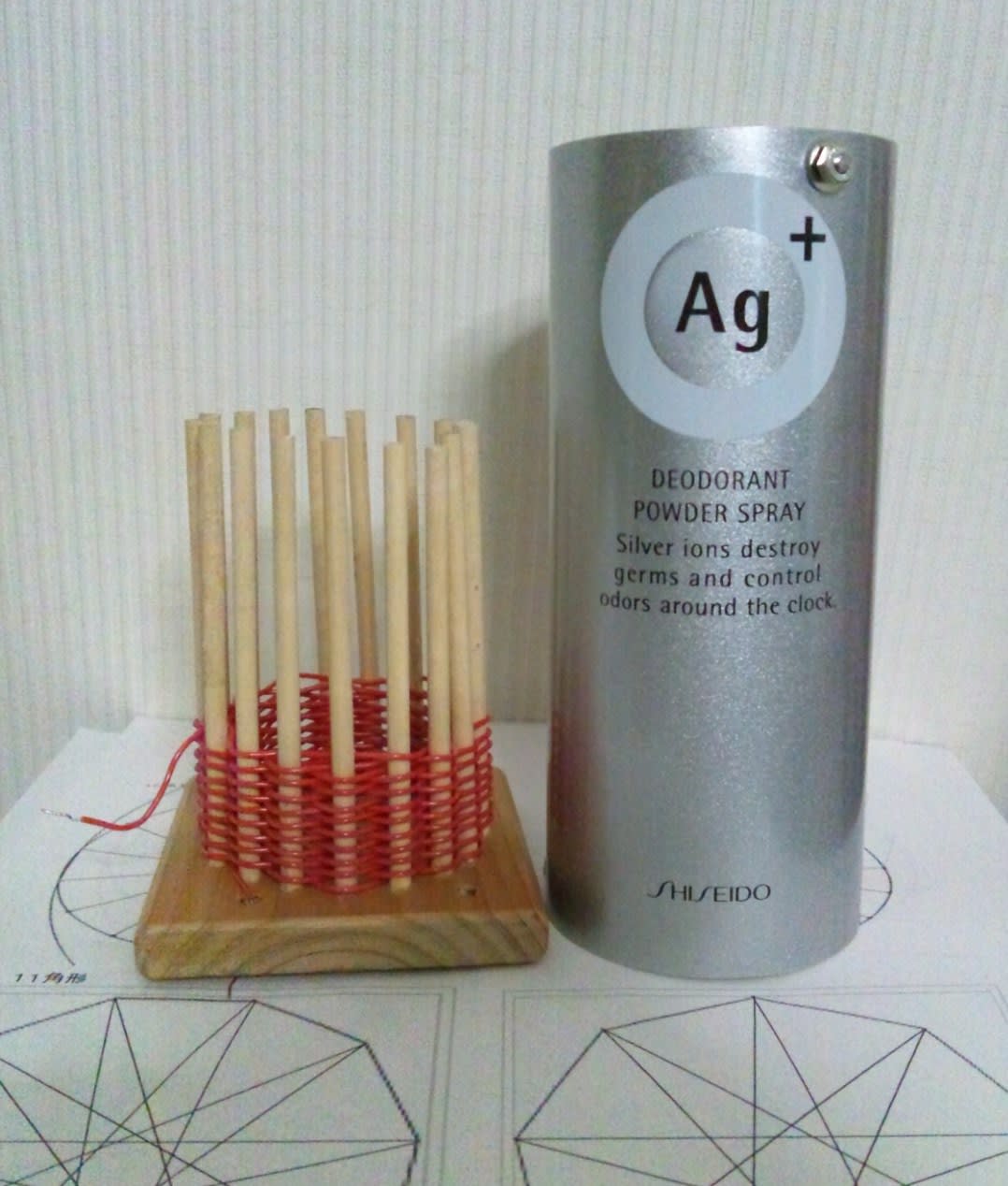

ハニカムコイルの縦バージョン(バスケット捲き)を試作しました。

捲き具も手作りで、ホームセンターで直径4mmの棒を購入し、土台になる板にドリルで穴を開けて棒を差込み完成。

見たとおり、かなりスカスカ捲きになっています。シリンダをスッポリ被せるとシリンダ・コイル間の隙間はほとんど有りませんが、共振周波数は18MHzバンドに入っています。

ISSRAの場合、シリンダ内面とコイルを離してしまうと誘導電流の効率が落ちてしまいます。(-10dB~-20dB)

ソレノイドコイルの場合は、シリンダー内面に近づけるとコイル外側全面が影響を受けてしまいまい、インダクタンスが死んでしまうので、共振周波数がとても上昇してしまいます。離し過ぎると今度は誘導電流効率が下がります。

ソレノイドの場合、どの程度まで離しても効率が落ちないのか、適度な隙間がどの位かが良く解りませんでした。

バスケット捲きでは軸以外の部分がシリンダから離れ、軸部分がシリンダに接近するので効率が下がらないと良いのですが。

今回のバスケットコイルの試作では、シリンダをスッポリ被せて隙間は1mm以下で18.12Mhzに共振しましたので容量は4.5pF(17μH)の計算になります。

シリンダを被せずコイルギリギリの位置では14.157Mhz共振でしたので容量は6.6pF(19μH)になります。

シリンダの抜き差しによる周波数の変化はソレノイドと同じくらいですが、効率がどの位改善しているか、実験はこれからです。

この調子でコイルの捲き数を増やしていったら7MHzは大丈夫かな。

上が7MHz用で雪が載っている。下が3.5Mhz用でこちらから見えないが反対側から見ればモッコリ。

こりゃ、シリンダタイプがいいかも。

アリャ~!

今冬一番のすごい雪だ。

でもこの程度なら、楽しい雪かきがまってるぜ!!

子供達は色々遊べて喜ぶでしょうが、

SRAは、円板の上に雪がモッコリだろうな。

飛ぶかな?