2011年のお魚活動は・・・沖縄から始まる。

正月が開けてすぐの3連休、沖縄本島遠征を決行した。

僕は八重山へ通ってきたので、沖縄本島には馴染みが無い。

那覇空港で飛行機を乗り継ぐだけである。

1月でも川のハゼを観察できると聞いていたし、沖縄本島なら短期間で強行できそうに思った。

値段の安い時期、航空会社のマイレージを稼ぐという狙いもあって、この時期の本島遠征を計画した。

結果は・・・惨敗。

ナンヨウボウズハゼにすら出会えなかった。

2011年の始めの沖縄は冷えていた。

過去10数年(あるいは数十年か?)来の寒さであったと聞く。

それに多少は調べてあったとはいえ、沖縄本島には不慣れである。

いきなり結果が出るほど甘くはなかったという事か。

成果といえば、アヤヨシノボリに遭遇できた事くらいである。

この魚は八重山には居ない。

こうして、沖縄本島の遠征は惨敗から始まったのである。

短期の遠征で十分いけるかと思ったが、那覇空港のある南部から、フィールドのある北部まで、移動がけっこう大変だと解った。

改めて実感、沖縄本島は広いのである。

もうひとつの問題は、レンタカーの配車に時間がかかることである。

搭乗機を選べない格安ツアーだと、1日目はホントに移動だけで終わりかねない。

そして、1番困った話だが、この格安ツアーでは、マイレージは付かないそうである。

このように、からっきしな沖縄本島遠征から始まった2011年である。

しかし結果として、コンテリボウズハゼとヨロイボウズハゼをクリアする事になる。

正直、他力本願である。

また、この頃から交流が始まったS氏には、色々とお世話になった。

同時に、水中写真にかなり踏み込む事にもなる。

前年の後半に、ちょっとしたヒントを得て、自分の探索行動を見直していた。

ここにきて実際に遭遇した事により、ひとつの確信を得る。

他力本願なのだから、問題の「答」を教えてもらっているのである。

ただ、僕が欲しいのは、問題の「答」では無く「解き方」を導き出すヒントなのである。

初めてアカボウズハゼに遭遇した頃、僕はギラギラに輝くナンヨウボウズハゼ属に遭遇していた。

これは、コンテリボウズハゼではないのか・・・そう思ったが確信は持てなかった。

かなりのところまで追い詰めはしたが、結局逃げられた。

写真も撮っておらず、「見た」という事以外何も無い。

この経験が、とりあえず写真を撮っておくという行動に繋がっている部分もあると思う。

コンテリボウズハゼをクリアした今は、あの時のギラギラはコンテリだったと確信している。

もうひとつ解った事は、おそらくあの時のコンテリは、はぐれコンテリだったのである。

つまり、コンテリが通常居そうに無い場所に、たまたま居た個体だと考える。

初遭遇のインパクトから、僕はこの場所のイメージを持ちつづけた。

そして、僕の探索行動の方向性をも決める大きな要因となる。

そう、僕は見当違いの場所を探し続けていたのだ。

「解き方」が解った気がした・・・後は「結果」を出す事である。

沖縄本島のほかに、僕が遠征を考えていた場所がある。

関東圏内の房総半島である。

この方面に詳しいNさんに、地理的な事など教えていただいた。

<注記>

英字1文字表記では同名別人もあり得るが、本記事ではこのままとする。

また、写真家・内山りゅうさんは、ご紹介も兼ねて例外として本名表記とする。

しっかりした房総半島の地図も購入予定であった。

2011年(平成23年)3月11日 14:46:18

未曾有の大災害・東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生した。

マグニチュード9.0、最大震度7、10メートル級の大津波・・・

津波の直撃を受けた福島第一原子力発電所では、原子炉がメルトダウン(後にメルトスルーとされた。)を起す重大事故となった。

被災された方にお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた多くの方に追悼の意を表したい。

僕自身は、かろうじて帰宅難民を免れたが、この後の日常生活やメンタル面に大きく影響したのである。

全国的な自粛ムードのなか、こういう活動の発信もいかがなものか・・・

自分では否定まではしていないが、記事にしなかったネタも存在する。

結局、房総半島方面への遠征は現在に至るまで実現していない。

3月の下旬、魚類自然史研究会が開催された琵琶湖博物館へ行く。

N氏とサイト常連さん方と久しぶりに再会、良い気分転換になった。

暖かくなるも、しばらくは地元の川へ行く機会は無かった。

そしてGW、八重山へと遠征する。

石垣島の河川で、コンテリボウズハゼと遭遇する。

ヨロイボウズハゼも見る事ができ、幸先の良いスタートとなる。

この時、ご一緒したAさんがタコライスを差し入れてくれた。

もちろん、沖縄のグルメ、タコライスは前から知っていた。

コンビニで売っているという、そのタコライスはとても美味しかった。

これがきっかけとなり、タコライスにはまる事になる。

そして西表島、おそらく自身最高の成果となる。

コンテリボウズハゼを複数の場所で発見する。

「解き方」が正しかった事は証明できたと思う。

珍しいところでは、カエルハゼとも遭遇した。

西表島では少ないヨロイボウズハゼとも遭遇できた。

ほとんどオールスター勢ぞろいといった感じである。

そうすると、今後の目標を何にすれば良いのか・・・である。

ずっと目標だったコンテリボウズハゼもヨロイボウズハゼもクリアしたのである。

南方系小型ボウズハゼ類に限れば、次の目標はハヤセボウズハゼ。

ヒノコロモボウズハゼ、そしてナンヨウボウズハゼ属の未記載種辺りに絞られる。

西表島では新しい出会いもあった。

魚の水中写真を撮影にいらしていたUさんである。

短時間で意気投合したUさんの感化もあって、後にひとつの決断をする事になる。

この年の5月、ゴリ研究会(ゴリ研)が近畿大学農学部・奈良キャンパスで開催された。

プログラムを見ると、「ヨシノボリ」の文字が何ヶ所も記載されている。

なんともご機嫌な会なのである。

昔を知る方の話によると、以前は酒でもチビチビやりながら濃厚なハゼ談義をされていたそうだ。

随分と研究会っぽくなったとおっしゃる方も居るようである。

僕は初めて参加したのであるが、すごい顔ぶれが揃っている。

そしてその場に、いち参加者としての自分が居る。

昨年10月の紀伊半島遠征をきっかけとして、世界が広がった。(Hさんに感謝)

本人なりには多少緊張もしたが、僕は昔から普通にしていても「態度がデカい」と見なされる事が多い。(決して自慢では無い。)

そして、今回も(おそらく)態度デカくてゴメンなさいなのだ。(笑)

そういえば、好意的に評してくださった方がいらした。

「根っからのハゼ好き、立場なんて関係ないぜ・・・って感じ」

過分な評価にひたすら感謝なのであるが、自分の認識の正しさを裏付けているようにも感じる。

個人的には、ナンヨウボウズハゼ属の未記載種の発表が最もホットであった。

ゴリ研も、僕の定例行事として定着させたいところである。

この月に東京では、ネイチャー・フォトグラファー内山りゅうさんの写真展「水辺の時間」が開催された。

水中写真(の真似事)をやるようになってから、密かに心の師匠と崇めているお方である。

当然のように、トークショーのある日に行ってみる。

態度のデカさが良いほうに転んだのか、はたまたお人柄なのか、内山りゅうさんは僕の事を憶えていて下さったようである。(感謝)

願わくば、内山りゅうさんの撮影したコンテリボウズハゼの写真を拝見したいものである。

N氏、tさんが静岡まで来られるとの事だったので、合流させていただく。

目的のひとつはカワニナ採集、そしてカワヨシノボリもターゲットに入っているそうである。

地元のSさんとも合流しての採集となる。

カワヨシノボリは、純淡水魚であり、地域ごとの個体群には、それぞれ異なる形質を持つ事は知っている。

新しい報告などがあった事を受けての遠征でもあったようだ。

再度カワニナを・・・という事で向かった湖で、うかつにもドボンをやらかす事となる。

いま振り返ると5月は良く活動した月であった。

6月は遠征計画はあったのだが、天候に恵まれなかった。

ブログは今年前半の遠征ネタを消化する事に費やす。

そして、この遠征計画は結局年内は実現できなかった。

7月の3連休、素晴らしい好天の中でヨシノボリ類の水中撮影にトライする。

結果は上々であった。

気温は30℃を余裕で超えていたが、海パン+Tシャツ姿では2時間半程度が限界のようだ。

最後は、指先に震えが出ていた。

8月の初旬、職務上の大トラブルが発生、しばらくは対応に追われる。

対応に追われている最中、祖母の訃報が届く。

9月に入ると父がケガのため入院する事となる。

2011年の夏は、例年に無く熱い夏であった。

9月も半ばを超えた頃、やりたかった事のひとつである小河川の探索へと向かう。

ボウズハゼが沢山見られ、クロヨシノボリ数個体を確認する。

目立った成果は無かったが、小規模ゆえに狭い範囲でも変化に富み面白いものである。

秋の遠征シーズン。

新しい目標は、ナンヨウボウズハゼ属の一種(未記載種)の婚姻色、未遭遇の小型ボウズハゼ類、そして赤いヨロイボウズハゼ。

こんなところである。

余力があれば、沖縄本島では未遭遇のヨシノボリも探してみたいものである。

10月の沖縄本島、ナンヨウボウズハゼの青色の見事さにホレボレする。

コンテリやヨロイの婚姻色は、そんなでも無かった。

残念な事だが、未記載種とは遭遇できなかった。

名護で、とびっきりのタコライスを見つける。

テイクアウトまでしてしまった。

名護へ行く時の楽しみがひとつ増えた。

大した成果は無かったが、十分に沖縄の川を楽しめた。

昨年に続き、紀伊半島へ遠征する。

目標は言うまでも無く、ナンヨウボウズハゼである。

今回は♂個体をも捕獲し、和歌山県立自然博物館に寄贈した。

Mさんのご指摘により、1個体がコンテリボウズハゼ♂である事が判明する。

冗談で話していたコンテリを現実に見つけてしまうとは、さすがに想像していなかった。

参加予定は無かったのであるが、第53回魚類自然史研究会に出席すべく岐阜へ行く。

紀伊半島のコンテリの件により、Hさんと話をしたくなったからである。

研究会の後はN氏の音頭で会食、さらにN氏ご一行で川へと向かう。

この時は、夕刻から調子を崩し、ご迷惑をかけた。

新幹線で熟睡し、帰宅する頃には回復していたので、車酔いだったと思われる。

11月の初旬、今年2度目の八重山遠征を決行する。

GWの遠征で、当時やりたかった事はほぼ達成できていた。

今回は気持ちを新たに、新しい目標を掲げるのである。

新しい目標は達成できず、平凡な成果ではあった。

これまで以上にたくさんのナンヨウボウズハゼ属を見た。

そして、婚姻色は素晴らしかった。

コンテリがナンボのもんじゃい!と言わんばかりの見事な青色であった。

ただ、撮影のほうは手ぶれ画像を量産する結果となった。

アカボウズハゼも、これまで以上に気合が入っていたが、圧巻はやはりコンテリボウズハゼである。

♀に一生懸命アピールしていた。

八重山遠征から戻り程なく、第2次紀伊半島遠征を強行する。

ナンヨウボウズハゼの残個体の確認、あわよくばコンテリボウズハゼが見つからないか、どうしても行ってみたかったのである。

結局コンテリは見つからなかったが、ナンヨウボウズハゼはこの時期でもまだ見る事ができた。

両側回遊魚であるナンヨウボウズハゼは、普段は淡水域に生息し産卵が行われるのも淡水域である。

生まれたばかりの仔魚は、いったん海へ降り一定の期間を海で浮遊生活を続ける。

そして、再び川を遡上して淡水域へと戻ってくるのである。

はるか南方の海を浮遊していた彼らが、黒潮の流れに乗り遠く日本近海にまでやってくる。

そして、ここ紀伊半島の川を遡上するのである。

一般に、寒い日本の冬を越す事ができず、死滅回遊魚とされるナンヨウボウズハゼ。

それでも彼らは、日々冷たさを増す河川でひたすらに生きようとしているのである。

2回目の遠征では、行った事の無かった川にも寄る事ができた。

また紀伊半島へ探索に行きたいものである。

第2次紀伊半島遠征を持って、年内の遠征計画は終了となる。

たまった画像の整理とブログ更新に終始する。

お誘いでもあれば、近場なら行くつもでりはあった。

お魚探索を始めた頃以来の「晴れ男」伝説は、完全に過去のものとなったようである。

それにしても、2011年は天候に恵まれなかった。

年末は毎年恒例となっている行事がある。

そのひとつがN氏主宰サイトの忘年会である。

ネットや採集を通じ、交流してきた淡水魚仲間が集う楽しい忘年会である。

2011年の忘年会に参加した。

人数も多く賑やかであった。

何度もお目にかかる方、初めての方、顔ぶれもそれぞれ。

時間は流れ、人の気持ちも移ろう。

移りゆく全てのものを留める事は誰にもできない。

見かけなくなった方も、きっとご自分の時間を生きておられるのであろう。

他人とは自分の前を通り過ぎていくだけの存在である・・・と僕は思っている。

たまに物好きな人が居て、自分の前で立ち止まってくれたなら、それは幸せな事なのだ。

N氏とサイト常連さんとご一緒する機会は、今年は少な目だった気もする。

N氏は淡水魚以外のものを追いつづけているし、僕は沖縄方面の遠征にシフトした。

お互いに追いかけるモノが少し違ってきた。

共に行動する機会は減ったが、ネットの交流が途切れる事は無かった。

やはりインターネットというのは便利なものである。

そして、こうして年末を締めくくれる事を嬉しく思っているのである。

1年を振り返ると、やはり南方の小型ボウズハゼ類を追いかけ続けた年であった。

以前からの目標であるコンテリボウズハゼとヨロイボウズハゼはクリアした。

ひとつの目標をクリアし、そして、次の目標を定める。

まだまだ目標とすべきものは残っている。

やってみたい事も残っている。

自分も、まだまだなのである。

最近、僕の事を「引きが強い」と言ってくださる方もいらっしゃる。

自分では、時間をかけて手間をかけて成果を積み上げてきただけだと思っている。

たしかに、世の中に「引きが強い」方は存在すると思う。

でもそれは、「なぜ、そこで、それを引けるのか?」神がかっているとしか思えない・・・

そんな方たちなのだと思う。

今では疎遠になっているT氏も信じられない引きを見せてくれた事が何度かあった。

そういう方々に比べれば、僕の「引き」など平凡なものだ。

少々の成果で勘違いしてしまってはいけないと思っている。

とはいえ、この世の事は一握りの超人だけが動かしている訳では無い。

名も無い凡人たちの日々日常そのものがあっての事なのである。

偉人と言われる人でも、素顔は人間臭く、愚かで、凡人のように苦悩もする。

そんな普通の人が、どえらい事を成し遂げたからこそ偉人なのである。

凡人には凡人の意地がある。

僕には、目標に向かって少しずつ匍匐前進するような事しかできない。

自分の目指すものに向かって1歩ずつ、そして何時かたどり着ければ幸いなのである。

新しい目標に向けて、また動き始めることは間違いない。

ただ、この1年は南方への遠征に全てを費やした。

ないがしろにしてしまった事も少なくない。

この先は、もう少しのんびりと歩いていきたい気もしている。

Uさんの感化もあって、ついにデジタル一眼レフカメラとハウジングを導入した。

秋の遠征シーズンに間に合わせるつもりであった。

しかし庶事慌しく試運転が全くできていない。

この状況で持ち込んでもトラブルの元になりかねないため見送った。

デジイチデビューは持ち越しとなっている。

写真が趣味でもある僕にとって、デジイチは長い間「越えない一線」であった。

時期的に、そろそろ良いかな・・・と感じている事も判断の背景にある。

いままで遭遇した魚についても、デジイチで再度狙う事になりそうである。

2012年も挑戦を続けていく事に変わりは無さそうだ。

かっちゃんのお魚ブログ 足跡帳・雑記帳と略歴紹介へ

ブログトップへ

正月が開けてすぐの3連休、沖縄本島遠征を決行した。

僕は八重山へ通ってきたので、沖縄本島には馴染みが無い。

那覇空港で飛行機を乗り継ぐだけである。

1月でも川のハゼを観察できると聞いていたし、沖縄本島なら短期間で強行できそうに思った。

値段の安い時期、航空会社のマイレージを稼ぐという狙いもあって、この時期の本島遠征を計画した。

結果は・・・惨敗。

ナンヨウボウズハゼにすら出会えなかった。

2011年の始めの沖縄は冷えていた。

過去10数年(あるいは数十年か?)来の寒さであったと聞く。

それに多少は調べてあったとはいえ、沖縄本島には不慣れである。

いきなり結果が出るほど甘くはなかったという事か。

成果といえば、アヤヨシノボリに遭遇できた事くらいである。

この魚は八重山には居ない。

こうして、沖縄本島の遠征は惨敗から始まったのである。

短期の遠征で十分いけるかと思ったが、那覇空港のある南部から、フィールドのある北部まで、移動がけっこう大変だと解った。

改めて実感、沖縄本島は広いのである。

もうひとつの問題は、レンタカーの配車に時間がかかることである。

搭乗機を選べない格安ツアーだと、1日目はホントに移動だけで終わりかねない。

そして、1番困った話だが、この格安ツアーでは、マイレージは付かないそうである。

このように、からっきしな沖縄本島遠征から始まった2011年である。

しかし結果として、コンテリボウズハゼとヨロイボウズハゼをクリアする事になる。

正直、他力本願である。

また、この頃から交流が始まったS氏には、色々とお世話になった。

同時に、水中写真にかなり踏み込む事にもなる。

前年の後半に、ちょっとしたヒントを得て、自分の探索行動を見直していた。

ここにきて実際に遭遇した事により、ひとつの確信を得る。

他力本願なのだから、問題の「答」を教えてもらっているのである。

ただ、僕が欲しいのは、問題の「答」では無く「解き方」を導き出すヒントなのである。

初めてアカボウズハゼに遭遇した頃、僕はギラギラに輝くナンヨウボウズハゼ属に遭遇していた。

これは、コンテリボウズハゼではないのか・・・そう思ったが確信は持てなかった。

かなりのところまで追い詰めはしたが、結局逃げられた。

写真も撮っておらず、「見た」という事以外何も無い。

この経験が、とりあえず写真を撮っておくという行動に繋がっている部分もあると思う。

コンテリボウズハゼをクリアした今は、あの時のギラギラはコンテリだったと確信している。

もうひとつ解った事は、おそらくあの時のコンテリは、はぐれコンテリだったのである。

つまり、コンテリが通常居そうに無い場所に、たまたま居た個体だと考える。

初遭遇のインパクトから、僕はこの場所のイメージを持ちつづけた。

そして、僕の探索行動の方向性をも決める大きな要因となる。

そう、僕は見当違いの場所を探し続けていたのだ。

「解き方」が解った気がした・・・後は「結果」を出す事である。

沖縄本島のほかに、僕が遠征を考えていた場所がある。

関東圏内の房総半島である。

この方面に詳しいNさんに、地理的な事など教えていただいた。

<注記>

英字1文字表記では同名別人もあり得るが、本記事ではこのままとする。

また、写真家・内山りゅうさんは、ご紹介も兼ねて例外として本名表記とする。

しっかりした房総半島の地図も購入予定であった。

2011年(平成23年)3月11日 14:46:18

未曾有の大災害・東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生した。

マグニチュード9.0、最大震度7、10メートル級の大津波・・・

津波の直撃を受けた福島第一原子力発電所では、原子炉がメルトダウン(後にメルトスルーとされた。)を起す重大事故となった。

被災された方にお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた多くの方に追悼の意を表したい。

僕自身は、かろうじて帰宅難民を免れたが、この後の日常生活やメンタル面に大きく影響したのである。

全国的な自粛ムードのなか、こういう活動の発信もいかがなものか・・・

自分では否定まではしていないが、記事にしなかったネタも存在する。

結局、房総半島方面への遠征は現在に至るまで実現していない。

3月の下旬、魚類自然史研究会が開催された琵琶湖博物館へ行く。

N氏とサイト常連さん方と久しぶりに再会、良い気分転換になった。

暖かくなるも、しばらくは地元の川へ行く機会は無かった。

そしてGW、八重山へと遠征する。

石垣島の河川で、コンテリボウズハゼと遭遇する。

ヨロイボウズハゼも見る事ができ、幸先の良いスタートとなる。

この時、ご一緒したAさんがタコライスを差し入れてくれた。

もちろん、沖縄のグルメ、タコライスは前から知っていた。

コンビニで売っているという、そのタコライスはとても美味しかった。

これがきっかけとなり、タコライスにはまる事になる。

そして西表島、おそらく自身最高の成果となる。

コンテリボウズハゼを複数の場所で発見する。

「解き方」が正しかった事は証明できたと思う。

珍しいところでは、カエルハゼとも遭遇した。

西表島では少ないヨロイボウズハゼとも遭遇できた。

ほとんどオールスター勢ぞろいといった感じである。

そうすると、今後の目標を何にすれば良いのか・・・である。

ずっと目標だったコンテリボウズハゼもヨロイボウズハゼもクリアしたのである。

南方系小型ボウズハゼ類に限れば、次の目標はハヤセボウズハゼ。

ヒノコロモボウズハゼ、そしてナンヨウボウズハゼ属の未記載種辺りに絞られる。

西表島では新しい出会いもあった。

魚の水中写真を撮影にいらしていたUさんである。

短時間で意気投合したUさんの感化もあって、後にひとつの決断をする事になる。

この年の5月、ゴリ研究会(ゴリ研)が近畿大学農学部・奈良キャンパスで開催された。

プログラムを見ると、「ヨシノボリ」の文字が何ヶ所も記載されている。

なんともご機嫌な会なのである。

昔を知る方の話によると、以前は酒でもチビチビやりながら濃厚なハゼ談義をされていたそうだ。

随分と研究会っぽくなったとおっしゃる方も居るようである。

僕は初めて参加したのであるが、すごい顔ぶれが揃っている。

そしてその場に、いち参加者としての自分が居る。

昨年10月の紀伊半島遠征をきっかけとして、世界が広がった。(Hさんに感謝)

本人なりには多少緊張もしたが、僕は昔から普通にしていても「態度がデカい」と見なされる事が多い。(決して自慢では無い。)

そして、今回も(おそらく)態度デカくてゴメンなさいなのだ。(笑)

そういえば、好意的に評してくださった方がいらした。

「根っからのハゼ好き、立場なんて関係ないぜ・・・って感じ」

過分な評価にひたすら感謝なのであるが、自分の認識の正しさを裏付けているようにも感じる。

個人的には、ナンヨウボウズハゼ属の未記載種の発表が最もホットであった。

ゴリ研も、僕の定例行事として定着させたいところである。

この月に東京では、ネイチャー・フォトグラファー内山りゅうさんの写真展「水辺の時間」が開催された。

水中写真(の真似事)をやるようになってから、密かに心の師匠と崇めているお方である。

当然のように、トークショーのある日に行ってみる。

態度のデカさが良いほうに転んだのか、はたまたお人柄なのか、内山りゅうさんは僕の事を憶えていて下さったようである。(感謝)

願わくば、内山りゅうさんの撮影したコンテリボウズハゼの写真を拝見したいものである。

N氏、tさんが静岡まで来られるとの事だったので、合流させていただく。

目的のひとつはカワニナ採集、そしてカワヨシノボリもターゲットに入っているそうである。

地元のSさんとも合流しての採集となる。

カワヨシノボリは、純淡水魚であり、地域ごとの個体群には、それぞれ異なる形質を持つ事は知っている。

新しい報告などがあった事を受けての遠征でもあったようだ。

再度カワニナを・・・という事で向かった湖で、うかつにもドボンをやらかす事となる。

いま振り返ると5月は良く活動した月であった。

6月は遠征計画はあったのだが、天候に恵まれなかった。

ブログは今年前半の遠征ネタを消化する事に費やす。

そして、この遠征計画は結局年内は実現できなかった。

7月の3連休、素晴らしい好天の中でヨシノボリ類の水中撮影にトライする。

結果は上々であった。

気温は30℃を余裕で超えていたが、海パン+Tシャツ姿では2時間半程度が限界のようだ。

最後は、指先に震えが出ていた。

8月の初旬、職務上の大トラブルが発生、しばらくは対応に追われる。

対応に追われている最中、祖母の訃報が届く。

9月に入ると父がケガのため入院する事となる。

2011年の夏は、例年に無く熱い夏であった。

9月も半ばを超えた頃、やりたかった事のひとつである小河川の探索へと向かう。

ボウズハゼが沢山見られ、クロヨシノボリ数個体を確認する。

目立った成果は無かったが、小規模ゆえに狭い範囲でも変化に富み面白いものである。

秋の遠征シーズン。

新しい目標は、ナンヨウボウズハゼ属の一種(未記載種)の婚姻色、未遭遇の小型ボウズハゼ類、そして赤いヨロイボウズハゼ。

こんなところである。

余力があれば、沖縄本島では未遭遇のヨシノボリも探してみたいものである。

10月の沖縄本島、ナンヨウボウズハゼの青色の見事さにホレボレする。

コンテリやヨロイの婚姻色は、そんなでも無かった。

残念な事だが、未記載種とは遭遇できなかった。

名護で、とびっきりのタコライスを見つける。

テイクアウトまでしてしまった。

名護へ行く時の楽しみがひとつ増えた。

大した成果は無かったが、十分に沖縄の川を楽しめた。

昨年に続き、紀伊半島へ遠征する。

目標は言うまでも無く、ナンヨウボウズハゼである。

今回は♂個体をも捕獲し、和歌山県立自然博物館に寄贈した。

Mさんのご指摘により、1個体がコンテリボウズハゼ♂である事が判明する。

冗談で話していたコンテリを現実に見つけてしまうとは、さすがに想像していなかった。

参加予定は無かったのであるが、第53回魚類自然史研究会に出席すべく岐阜へ行く。

紀伊半島のコンテリの件により、Hさんと話をしたくなったからである。

研究会の後はN氏の音頭で会食、さらにN氏ご一行で川へと向かう。

この時は、夕刻から調子を崩し、ご迷惑をかけた。

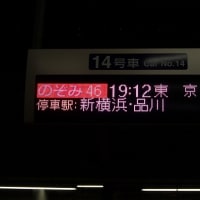

新幹線で熟睡し、帰宅する頃には回復していたので、車酔いだったと思われる。

11月の初旬、今年2度目の八重山遠征を決行する。

GWの遠征で、当時やりたかった事はほぼ達成できていた。

今回は気持ちを新たに、新しい目標を掲げるのである。

新しい目標は達成できず、平凡な成果ではあった。

これまで以上にたくさんのナンヨウボウズハゼ属を見た。

そして、婚姻色は素晴らしかった。

コンテリがナンボのもんじゃい!と言わんばかりの見事な青色であった。

ただ、撮影のほうは手ぶれ画像を量産する結果となった。

アカボウズハゼも、これまで以上に気合が入っていたが、圧巻はやはりコンテリボウズハゼである。

♀に一生懸命アピールしていた。

八重山遠征から戻り程なく、第2次紀伊半島遠征を強行する。

ナンヨウボウズハゼの残個体の確認、あわよくばコンテリボウズハゼが見つからないか、どうしても行ってみたかったのである。

結局コンテリは見つからなかったが、ナンヨウボウズハゼはこの時期でもまだ見る事ができた。

両側回遊魚であるナンヨウボウズハゼは、普段は淡水域に生息し産卵が行われるのも淡水域である。

生まれたばかりの仔魚は、いったん海へ降り一定の期間を海で浮遊生活を続ける。

そして、再び川を遡上して淡水域へと戻ってくるのである。

はるか南方の海を浮遊していた彼らが、黒潮の流れに乗り遠く日本近海にまでやってくる。

そして、ここ紀伊半島の川を遡上するのである。

一般に、寒い日本の冬を越す事ができず、死滅回遊魚とされるナンヨウボウズハゼ。

それでも彼らは、日々冷たさを増す河川でひたすらに生きようとしているのである。

2回目の遠征では、行った事の無かった川にも寄る事ができた。

また紀伊半島へ探索に行きたいものである。

第2次紀伊半島遠征を持って、年内の遠征計画は終了となる。

たまった画像の整理とブログ更新に終始する。

お誘いでもあれば、近場なら行くつもでりはあった。

お魚探索を始めた頃以来の「晴れ男」伝説は、完全に過去のものとなったようである。

それにしても、2011年は天候に恵まれなかった。

年末は毎年恒例となっている行事がある。

そのひとつがN氏主宰サイトの忘年会である。

ネットや採集を通じ、交流してきた淡水魚仲間が集う楽しい忘年会である。

2011年の忘年会に参加した。

人数も多く賑やかであった。

何度もお目にかかる方、初めての方、顔ぶれもそれぞれ。

時間は流れ、人の気持ちも移ろう。

移りゆく全てのものを留める事は誰にもできない。

見かけなくなった方も、きっとご自分の時間を生きておられるのであろう。

他人とは自分の前を通り過ぎていくだけの存在である・・・と僕は思っている。

たまに物好きな人が居て、自分の前で立ち止まってくれたなら、それは幸せな事なのだ。

N氏とサイト常連さんとご一緒する機会は、今年は少な目だった気もする。

N氏は淡水魚以外のものを追いつづけているし、僕は沖縄方面の遠征にシフトした。

お互いに追いかけるモノが少し違ってきた。

共に行動する機会は減ったが、ネットの交流が途切れる事は無かった。

やはりインターネットというのは便利なものである。

そして、こうして年末を締めくくれる事を嬉しく思っているのである。

1年を振り返ると、やはり南方の小型ボウズハゼ類を追いかけ続けた年であった。

以前からの目標であるコンテリボウズハゼとヨロイボウズハゼはクリアした。

ひとつの目標をクリアし、そして、次の目標を定める。

まだまだ目標とすべきものは残っている。

やってみたい事も残っている。

自分も、まだまだなのである。

最近、僕の事を「引きが強い」と言ってくださる方もいらっしゃる。

自分では、時間をかけて手間をかけて成果を積み上げてきただけだと思っている。

たしかに、世の中に「引きが強い」方は存在すると思う。

でもそれは、「なぜ、そこで、それを引けるのか?」神がかっているとしか思えない・・・

そんな方たちなのだと思う。

今では疎遠になっているT氏も信じられない引きを見せてくれた事が何度かあった。

そういう方々に比べれば、僕の「引き」など平凡なものだ。

少々の成果で勘違いしてしまってはいけないと思っている。

とはいえ、この世の事は一握りの超人だけが動かしている訳では無い。

名も無い凡人たちの日々日常そのものがあっての事なのである。

偉人と言われる人でも、素顔は人間臭く、愚かで、凡人のように苦悩もする。

そんな普通の人が、どえらい事を成し遂げたからこそ偉人なのである。

凡人には凡人の意地がある。

僕には、目標に向かって少しずつ匍匐前進するような事しかできない。

自分の目指すものに向かって1歩ずつ、そして何時かたどり着ければ幸いなのである。

新しい目標に向けて、また動き始めることは間違いない。

ただ、この1年は南方への遠征に全てを費やした。

ないがしろにしてしまった事も少なくない。

この先は、もう少しのんびりと歩いていきたい気もしている。

Uさんの感化もあって、ついにデジタル一眼レフカメラとハウジングを導入した。

秋の遠征シーズンに間に合わせるつもりであった。

しかし庶事慌しく試運転が全くできていない。

この状況で持ち込んでもトラブルの元になりかねないため見送った。

デジイチデビューは持ち越しとなっている。

写真が趣味でもある僕にとって、デジイチは長い間「越えない一線」であった。

時期的に、そろそろ良いかな・・・と感じている事も判断の背景にある。

いままで遭遇した魚についても、デジイチで再度狙う事になりそうである。

2012年も挑戦を続けていく事に変わりは無さそうだ。

かっちゃんのお魚ブログ 足跡帳・雑記帳と略歴紹介へ

ブログトップへ

そして今後は水中撮影の綺麗なボウズハゼもたくさん拝めそうですね。

期待していますよ。

まずは静岡の晴れを期待しましょう!

早々にコメントいただきありがとうございます。

いえいえ、1年を振り返るとアホっぷりが良く解ります。(笑)

ハヤセにはたどり着けませんでしたが、ここまで好き勝手できている事に感謝せねばなりません。

今度こそ晴れを期待したいですね。

私も今年は長年の懸案だったツバサハゼとネコギギをようやく撮影しましたよ。すぐにうまくいってしまってはおもしろくないです。

コメントありがとうございます。

ええ、長いですとも。(笑)

長文を書くのが、おハコのようになってますからねぇ。

ただ、1つの段落が4行を越えないように書いていますので、コンパクトな部品がいっぱい集まっただけだと本人は思っております。

過分なお言葉ですよ。

僕は単に好き勝手に、思ったように生きているだけです・・・

それでも、おかげさまで色々な方と出会い、魚と出会い、幸せなことと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

こんばんは、コメントありがとうございます。

昨年、ふと思い立って、魚と関わるようになったいきさつから、その後の活動など書いてみたんです。

それで、今回はこの1年を総括してみました。

今後も続けていければと思っています。

おかげさまで・・・それまで届かなかった事が一気にかなってしまった感じです。

とはいえ、まだまだ達成していない事もありますのでね。

おっしゃるように、あまりにすぐでは面白くないですね。

この次こそ、デジイチを投入します。

と言い切って自分を追い込もうかと・・・(笑)

偉人か凡人かなんですけど。ツイッターで1300ものフオロワーが居てブログのアクセスランキングも一位なり上位にランキングされてる方は凡人ではないと思いますよ。

さらにHPなりブログなりで自分をさらけ出すというのは勇気のいる事と責任がある程度発生しますので、その点でも凡人でないと思います。

何を持って偉人とするのかとなるとの定義は私は言及を避けますけど。(笑)

少なくても私がコメントを書き続けてるのはかっちゃんさんの人間としての魅力を感じとったからなんですよ。

あ魚の話から逸れましたね。

ははは、誉めすぎですよ。

話をしにきて頂くのは歓迎ですけどねっ。