公会計委員会研究報告第29号「地方公共団体の決算書類に対して監査を実施する場合の財務報告の枠組みの検討と想定される実務的課題」の公表について

日本公認会計士協会は、公会計委員会研究報告第29号「地方公共団体の決算書類に対して監査を実施する場合の財務報告の枠組みの検討と想定される実務的課題」を、2023年7月28日付で公表しました。

地方公共団体の一般会計・特別会計と地方公営企業の決算書類については...

「これらの決算書類は、現在、いずれも独立監査人による保証は行われていない。歳入歳出決算書等や地方公営企業の財務諸表に対しては監査委員による監査(決算審査)が行われるが、統一的な基準による財務書類は法令に基づく決算書類ではないこともあり、監査委員による監査の対象になっておらず、議会の認定も不要とされている。

一方、一部の海外先進諸国の地方公共団体では、独立監査人による財務諸表監査が実務として実施されているところもある。国によって、会計基準・監査基準の設定主体、財務諸表の種類、財務諸表監査の法制度上の位置付け、監査の種類(3E監査を含むのか等)、監査(検査)の実施主体及び地方公共団体の破綻制度や地方債のデフォルトの有無等に違いがあり、一概にはいえないものの、公的部門の財政状況等を第三者がチェックする仕組みとして、将来我が国において外部の第三者による保証業務を導入する検討を実施する場合において、海外先進諸国の事例は参考にできるものである。」(「はじめに」より)

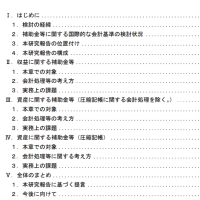

「今般、当協会では、現行の「我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準」(以下「現行の監査の基準」という。)を前提として、最終的には監査人の判断によるところではあるものの、地方公共団体の決算書類に対する任意監査が実施できるかという観点から、財務報告の枠組みを検討するとともに、実際に監査を実施する場合の実務的諸課題について研究を行い、その中から比較的重要性が高いと考えられる論点を本研究報告に取りまとめた。」(同上)

ただし、この報告書は、「複式簿記・発生主義に基づく地方公営企業の財務諸表と統一的な基準に基づく財務書類を対象とした」とのことで、対象を絞り込んでいます。