プラント建設で想定外の遅延や賃金高騰

日本の大手企業が手掛ける大型プロジェクトで巨額損失が頻発しているという記事。

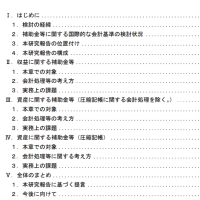

損失例の一覧表が示されていますが、日揮、東洋エンジニアリング、日立製作所、東芝、三井造船、三菱重工業、川崎重工業、IHIの事例が載っています。

その中で、三菱重工のクルーズ船建造が代表例に挙がっています(海外プロジェクトとはいえないのでは)。

「代表例が、三菱重工業の大型クルーズ船だ。2011年に約1000億円で受注した2隻の損失は、累計で約2500億円。基本設計の遅れや資材発注のやり直し、火事などのトラブルが発生し、納期遅延の補償にも追われた。結局、この春に2隻目を引き渡した後、事業から撤退する。

タンカーやバラ積み船など一般的な商船の需要が縮小する中、造船業界は付加価値の高い市場に商機を見いだした。三菱重工は大型クルーズ船に目をつけ、実績作りとノウハウ取得を狙った。多少の損失が出ても先行投資のつもりだったが、実際は高い授業料を払っただけとなった。」

契約形態についてふれています。

「プラントなどの大型プロジェクトの契約は、「ランプサム(固定価格)」と「コストプラスフィー(実費精算)」の2種類に分けられる。固定価格なら、受注側は契約で決めた金額で完成させる義務を負う。実費精算では、受注側はかかったコストに一定割合の利益を加えた金額を発注側に請求することができる。

固定価格であっても受注側に過失のないコスト超過分は発注側が一部負担する場合もある。だが負担が巨額だと、当事者間で争いになることも少なくない。」

「固定価格でも実費精算でも、実際には案件ごとに細かい条件は異なる。契約段階からのリスクマネジメントが重要だ。ただ厳しい受注競争の中、基本的に受注側の立場は弱い。とりわけ海外案件では商慣行の違いなどから傷口が広がりやすい。東芝の原発案件のように、最終的には受注側が面倒を見ることが多い。」

「請負」のことを自嘲的に「請け負け」といったりしますが、海外案件ではまさにその傾向があるようです。

一覧表に載っている以外では、同じく東洋経済で取り上げていた日本車輌の例があります。

↓

当サイトの関連記事

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

2000年

人気記事