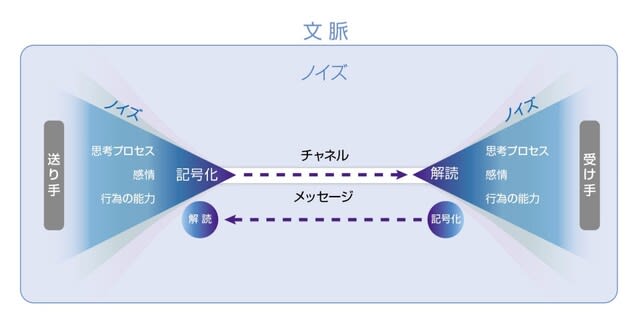

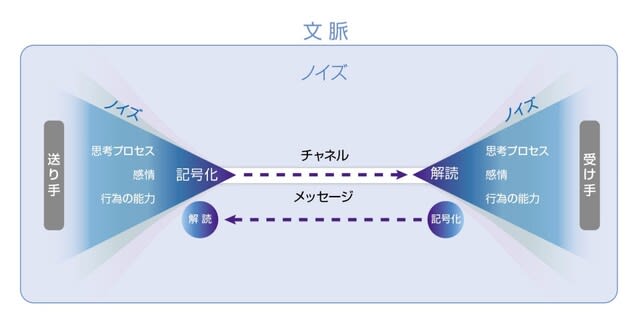

コミュニケーションは、「ひとが意味を伴うメッセージを解釈し、伝達し、交換する行為」。この動き、しくみを幾多の研究者が、コミュニケーション・モデルとして図式化しています。 必ず出てくるのが、ベル研究所に居た数学者クロード・シャノンとワレン・ウィーバー(1948)のモデルです。情報をいかに迅速かつ正確に伝えることを実現するか。通信工学をもとにしたコミュニケーション・モデルでした。戦争宣伝に関する研究をもとにした政治学者ハロルド・ドワイト・ラスウェルやイリノイ大学コミュニケーション学部博士号取得者第一号となったD・ K・バーロのモデル(SMCRモデルと呼ばれています)などなど、先人たちは、通信、マスメディア、そして人間行動といった多彩な領域において多様なモデルを開発しています。 ここでは、ひとが日常生活を送るうえで、覚えやすく、使いやすいという極めて私的かつ感覚的な視点から、ひとつのモデルを紹介します。 心理学分野の研究者、ベンジャミンによるものです。 覚えていただくとなにかと重宝します。モデルでは、わたしたちのコミュニケーション行為が、9つの要素によって構成されています。 (1) 送り手(2)記号化能力(3)メッセージ(4)チャネル(5)受け手(6)解読能力(7)フィードバック(8)ノイズ(9)文脈です。

コミュニケーションプロセスモデル 図は、Benjamin,1996,訳書,5ページをもとに筆者作成

以下に、それぞれの要素を簡単に説明していきます。

(1) 送り手 メッセージを発信する人

(2)記号化能力 考えをメッセージに翻訳する力

(3)メッセージ 送り手により生成された概念(なんらかの表現)

(4)チャネル メッセージを送るための媒体

(5)受け手 メッセージを受信する人

(6)解読能力 受け取ったメッセージを翻訳する、解釈する

(7)フィードバック 受け手から送り手への反応

(8)ノイズ コミュニケーションを妨害するもの 例えば、電波障害など物理的なもの、送り手の持つ偏見など心理的なもの、言語が異なるなど言語的なものを含む

(9)文脈(コンテクスト) コミュニケーションが行われる際の物理的、社会的、心理的、文化的状況

これら9つの要素は、すべて、コントロールもしくはデザインの対象になります。ひとつが変化すれば、すべてが変化します。 わたしたちは、普段からずいぶんと複雑な行為をなにげなく行っていて、その積み重ねを想像すると無意識の怖さをふと感じることがあります。一方、近年「コミュニケーションが苦手」という青年に複数出会いましたが、このプロセスを考えると「そうよね、ややこしくて、難しいよね」とも思います。

参考図書

C.E.シャノン、W.ウイーバー、長谷川淳・井上光洋訳『コミュニケーションの数学的理論』明治図書,1969年。

大石裕『コミュニケーション研究 社会の中のメディア』慶應義塾大学出版会,1998年。

D・ K・バーロ著、布留武郎・阿久津喜弘訳『コミュニケーション・プロセス——社会行動 の基礎理論』協同出版,1972年。

ジェームズ,B.ベンジャミン著、西川 一廉訳『コミュニケーション―話すことと聞くことを中心に』, 二瓶社,1990年