dynaudioの 20cmウーファー 20W75をベースにしたシステムは、D21AFをツィーターに使う場合は

ミッドレンジを使わなくてはまとまらないという結論に達した。

メーカー発表の資料を見ても D21AFは3Wayまたは4Way用と書いてあるし。

20W75は、2500hzくらいでクロスさせないと粗さが出てしまうようで、一方D21AFは、5Khz以上で

使う方が良さそうだった。かつ、LCネットラワークのクロスは -12dB/Octが聴いた感じでは

良いようだった。

ウーファー用のBOXの容量とダクトのサイズもデータが取れたので、20W75を入れた試作BOXは、

部屋から退去となった。頑丈な箱なので、そのうち30cmのユニットでも探してサブ・ウーファ-で

復活させたいものだ。

さて、20W75のデータは取れたものの、この時期、ベランダでの箱づくりは気が重い。

ということで、手元に残ったのは CONTOUR1.8しかない。このSPも、癖があるが それなりに

評価は高いみたいなので、暫く付き合うことにした。

金田式DCアンプで普通に鳴らすと、低音は出るが、どうも団子状で好きな音ではない。

それに中域が薄い感じだ。高域も若干ヒステリックに響く。

金田式DCアンプをBTL接続にして2台で鳴らすと、低域は出過ぎるくらいに出てくれるが

鈍くて 「どうも??」という感じだ。

アンプはEL156のシングルが、音的には好みで 「いい感じ」に鳴ってくれるが 音量を

上げるとSPの能率が低いので、すぐにクリップしてしまう。夜に聴くのには最高なのだが。

それならば、EL156のppアンプを作るというのが最適の解なのだが、基本パーツは揃っているが

寒さのせいか、シャーシ加工から始めることを思うとおっくうだ。

出来れば、設計出力100W、実質80Wくらいを狙うと、結構、電源など大がかりになる。

当然、モノラル構成にもなるし。

なので、これはジックリと考え、時間をかけて作るべきだろうと思い、次善の策を考えた。

(1)EL-12を復活させppアンプを作る。

(2)使いにくいが、6384ppに再度、挑戦してみる。

(3)無難にEL34ppを作ってみる。

EL-12については、設計値での最大出力は25Wくらいなので、EL156sの15wから、それ程上がるのでは

ないので、今回はパス。音の良さは期待できるのだが、、、、。

(3)のEL34は、一応、昔、LUXから保守用として提供されたTELEFUNKEN製をストックしているが、

昔(もう30年ほど前)使った印象では、大したことがなかった。

6384については、季刊「管球王国」のNo.5で是枝氏が発表された記事を読み すごく魅かれたので

すぐにCopyしてみたが、使った Cetronの6384はバラつきが大きいのか8本中の2本がプレートが

真っ赤になったりした。類似管のTUNG-SOLの6AR6は、音の傾向がソフトというか膨らみがあり

どうも好みではなかった。

それで、なんとか本家のBendix製を集めてみたが、どうも高域に癖があり、常用のアンプには

ならなかった。

が、EL156sの例で、わかったが どうやら当時の私の技量と耳では ちゃんとしたアンプを造れて

いなかったようだ。

ということで、因縁の6384ppに再度、挑戦してみることにした。出力トランスはTANGOのXE-45-8だ。

シャーシと、初段と位相反転の球はEL156Sに使ったのをそのまま使うことにした。

EF184の5結と6N1P(パラ)のP-K分割による位相反転だ。

6384のプレート電圧は370V、カソード電流は55mA、SG電圧は270V。

念のため、手元に残っていた6AR6を使ってみた。予想以上に いい感じの音が出てきた。

が、ちょっと低音が膨らむ感じだ。Cetronの6384を2本とBendix製2本の組み合わせに変更する。

CONTOUR1.8から、初めて聴く音が出てきた。引き締まった低音とボーカルが以前よりも浮き上がる

感じの音だ。何というか抜けが良いというのか、定位がいいというのか、それぞれの楽器が

あるべき位置に居るという感じだ。

がVRを上げると、思ったよりも早い段階でピアノのアタック音がクリップしている。

たぶん6N1PのP-K分割が早い段階でクリップしているのだろうと推測。

供給B電圧を上げ、プレートとカソードの抵抗を33kから20KΩに替えて、電流値を増やす。

これで、かなり良くなった。オーケストラの高域パートが これまで出なかったスムーズな

音に変わった。

何年ぶりに聴いたか忘れる このレコードから すごい音が出てきた。この人の録音は低音といい

すごく音圧がある。日本のレコード会社とは明らかに違う録音手法を感じる。

最新の画像[もっと見る]

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

プレーヤー復活へ

2ヶ月前

-

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

ORANGE社の小さなアンプ

2年前

-

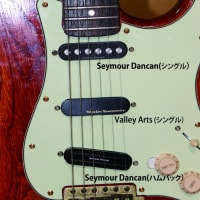

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

MDギターの改造

2年前

MDギターの改造

2年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編 その2

3年前

Schector改造記 番外編 その2

3年前

-

Schector改造記 番外編

3年前

Schector改造記 番外編

3年前

-

Schector改造記 その5

3年前

Schector改造記 その5

3年前