紆余曲折しながら令和7年度から新装開店の

やまなし地域文化フォーラム

これからよろしくお願いいたします

第1回 4月20日(日) 13:20~16:30分 会場:山梨県立文学館 募集50名

講義:山梨の歴史文化の魅力を再認識・再評価 法政大学教授 塩澤裕仁・甲府城下町を語る会会長 出月洋文

講座:甲府城の歴史 甲府城研究会会長 宮久保真紀

第2回 5月25日(日) 13:20~16:30分 会場:山梨県立文学館 募集50名

講義:甲斐の原始①(旧石器~弥生時代) 茅ヶ岳歴史⽂化研究所 佐野隆

講座:甲府城下町の文化と賑わい 湯之奥金山博物館館長 信藤祐仁

第3回 6月16日(日) 13:20~16:30分 会場:山梨県青少年センター 募集45名

講義:甲斐の原始②(縄文土器・土偶) 南アルプス市教育委員会/甲信縄文文化発信・活性化協議会保阪太一

講座:甲府城下町の人々と生活 山梨県埋蔵文化財センター 金子誠司

新年度がはじまり、早いものでもう一週間ですね。

山梨から新天地へ旅立った人もいれば、山梨で新しい暮らしをはじめた人もいるでしょう。

そんな私たちの移動を支えるものの一つに鉄道がありますよね〜

特急あずさ号やかいじ号に乗ったことは、みなさんも一度や二度ではないはず?(あずさ2号は現在ダイヤにないとか・・・)

特急あずさやかいじ号の走る中央本線の歴史は、今から120年以上も昔。

中央本線の開通に至る歴史について今回詳細は省きますが、八王子を起点とする現在のルートの建設は、明治29年から工事が始まりました。

その後、明治34年に、八王子から上野原の区間まで開通し、明治35年には、当時日本で最も長いトンネルであった笹子隧道が完成し、明治36年(1903)6月に甲府駅まで開通します。

今日は、そんな近代の歴史を物語る鉄道施設を紹介します。

今回は、紹介するのは、長禅寺架道橋(甲府市)です。場所は甲府五山で知られる長禅寺の山門正面にあります。

現地にいってみるとレンガで作られたものとコンクリート製のものがあります。

レンガ積みの方は中央本線用(写真手前)で、一方コンクリートの方は身延線用(写真奥)でどちらも、現役バリバリの架道橋です。ちなみに身延線の市川大門から甲府駅の区間は昭和3年に完成した区間です。

レンガは江戸時代末期にオランダ人技術者が日本で生産をはじめ、明治時代になると西洋文化の浸透とともに、建築材料として広く用いられるようになり、中央本線が作られた頃の鉄道建築材料はレンガが主流でした。

さて、この架道橋を見てみると、一段ずつレンガの長い面(長手)と短い面(小口)が交互に積まれています。

これは、イギリス積みと呼ばれる工法で、強度に優れた積み方です。

架道橋には隅石が設けられ、石垣の隅角部のように、強化するという実用的な機能のほかに、レンガとの色合いのコントラストで、装飾的な効果を狙ったと言われています。当時の技術力と美意識が垣間見れます。

当初蒸気機関車であった鉄道は、電車へと変わり、もともと単線だった線路も複線化するなど、時代と共に変化していきます。

線路周辺を歩いたりしていると、現在の街並みのなかに溶け込んで古くから活躍する鉄道施設が県内には他にもあります。

普段何気なく見ている風景から近代のロマンを感じれるなんて、少し素敵ではないでしょうか。

道標は、漢字のとおり、道しるべのこと。道路の向かう先や目的地などが書かれています。

近寄ってみましょう。

向かって右側には「人穴道」、左側には「山道」と書かれています。

(人穴に向かう道についてはまた次の機会に!)「山道」は、青木ヶ原を通って現在のスバルライン五合目にある小御岳神社に向かう道です。この道は、地元の方がきのこの採取など、生業に使う道だったそうです。

富士山といえば、信仰の対象として有名ですが、地元の方にとっては親しみのある生活の場でもあったと思うと、私にも身近に感じられてきます。

桜があちらこちらで咲き始めました。

みなさん、春ですね!

さて、今日は桜にちなんだ山梨のむかしばなしをひとつ。

写真は、甲府市にある法泉寺にある武田勝頼の墓所です。

戦国武将武田勝頼は武田信玄の息子としてうまれ、後継者として激動の時代を生きた人物です。近年の大河ドラマ「どうする家康」では、眞栄田郷敦さんが演じて話題となりましたね。

天正10(1582)年3月、甲斐国は織田信長と徳川家康の連合軍の侵攻を受けました。武田勝頼は居城である新府城を焼き払い、東へとむかい再起を図ることとしましたが、最期は天目山のふもと田野というところで自害したとも討ち死にしたともいわれています

信長の配下に打ち取られた勝頼の首級は、息子信勝の首級とともに首実検に供するため西へ西へと運ばれていきました。そして現在の長野県で信長と対面したのち、さらに西へとはこばれ京都で晒されることとなったのでした。

京都では、あまりにむごい処置に武田家から深い帰依を受けていた妙心寺の南化玄興というお坊さんがその首級を引き取って手厚く供養し、境内開山堂のそば近くにすでに建てられていた父信玄の墓のとなりに葬ったのでした。

(南化玄興は恵林寺の快川紹喜の弟子で、武田信玄とも織田信長とも親交があったのだそうです。)

このとき、甲斐国法泉寺のお坊さんが妙心寺にて勝頼の歯と髪を譲りうけ(説によっては首級とも)、大切に甲斐国まで運んできたのだそうです。

帰国したばかりのころは織田勢がいたるところで武田の残党狩りをしており、まっすぐ寺に帰ることができなかったのだとか。

のちに勝頼の歯と髪は境内にひそかに埋葬されましたが、目印に山桜の木が植えられたといいます。

現在墓所の側らに見ることができる桜はこのとき植えられたものなのでしょうか。

武田勝頼が亡くなったのは3月11日。ちょうど桜の咲く今頃なのですね。墓所の桜はこのあたりに自生する桜とは種類が違うのだとか。

遠い京の都から一緒にはこばれてきたのでしょうか・・・。

数日前にはまだ咲いていなかったのですが、今頃咲いているかもしれません

早い桜は、もうほとんど満開の様子。

荒々しい野面積み石垣と桜のツーショット、素敵ですね〜🫶

この季節しか見ることができない景色です!

ぜひお花見がてら、お気に入りの「石垣&桜スポット」を探してみてください🌸*・

(ちなみに私は、鉄門から階段を降りて、坂下門へ向かうところの桜&石垣スポットを推しております♡)

.*・゚ .゚・*.*・゚ .゚・*.*・゚ .゚・*.*・゚ .゚・*..*・゚ .゚・*..*・゚ .゚・*.*・゚ .゚・*.

☆やまなし地域文化フォーラム第1回〜3回の参加を受け付けています☆

申込はコチラ⇒第1~第3の参加申込

山梨の縄文文化を「デザインの視点」から再評価する展示です

甲府駅から至近。県庁内の防災新館で4月21日(月)までの平日9:00~17:00に無料で観られます❗️

※土曜日、日曜日、祝日はお休み

甲州市下萩原と牛奥を繋ぐ古道を調査

途中で良い感じの湧水施設を発見

江戸時代の旅人も疲れを癒したのかな

モルタルで少し補強されていたので

近現代も現役ですね~

(画像出典:保坂康夫2009論文のものに一部加筆)

特殊な土器埋納遺構は、どのようなものだったのか、についてみていきます。

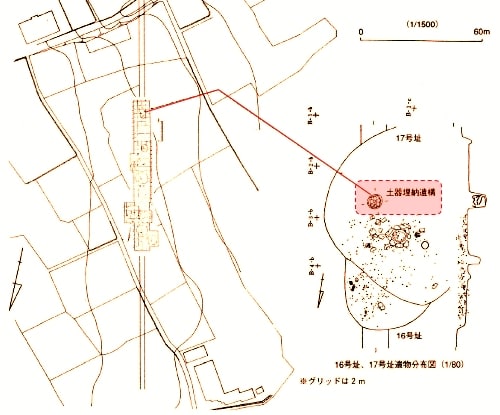

安道寺遺跡は、1976年(昭和51)に国営の笛吹川土地改良事業管水路埋設工事に先立って発掘調査されています。上の図は、遺跡の中をまっすぐに伸びる管水路の計画ライン上に発掘調査区が設定された状況と、その南端部で確認された17号址という竪穴建物跡のなかにある土器埋納遺構の場所を赤く示しています。

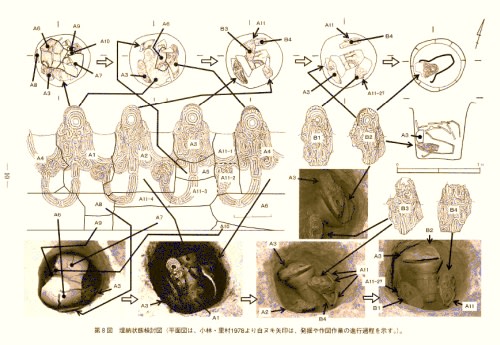

その場所で検出された深さ70㎝ほどの土壙(どこう;素掘りの穴)のなかに、今回指定すべきものとされた深鉢形土器が、たたみ込むようにして納められていたものです。

(画像出典:保坂康夫2009論文による)

その土器埋納遺構についての詳細は、前回紹介の保坂氏の2009年の論文で確かめることが出来ます。

ちょっと難解ですが、縄文人がどんな行為をしていたのかが分析されているのです。そしてその背景には、縄文時代の人々の精神的な世界を垣間見ることができるものであり、その辺りが重要文化財にふさわしいとされる由縁なのであろうと思われるものです。

3回にわたって紹介したこの記事の元情報である文化庁発表は、次のURLから参照できます(一定期間が経過すると閲覧不可になることあり)。

3回にわたって紹介したこの記事の元情報である文化庁発表は、次のURLから参照できます(一定期間が経過すると閲覧不可になることあり)。https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94188001.html

また安道寺遺跡の発掘調査報告書は、『全国遺跡報告総覧』というサイトで閲覧できます。安道寺遺跡発掘調査報告書の閲覧URLは次のとおりです。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/6503

もう一つですが、保坂康夫2009論文については、所収されている『研究紀要』25として次から閲覧できます。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/6718

このニュースは、テレビのローカルニュースや地元紙でも取り上げられましたが、いずれ官報に告示され、それによって正式に重要文化財の仲間入りとなります。その日が待ち遠しいですね。このブログではこれからも、こうした山梨の歴史文化に関連した、とくに文化財関係のことがらについてメモリアルとして保存していきたいと考えています。

このニュースは、テレビのローカルニュースや地元紙でも取り上げられましたが、いずれ官報に告示され、それによって正式に重要文化財の仲間入りとなります。その日が待ち遠しいですね。このブログではこれからも、こうした山梨の歴史文化に関連した、とくに文化財関係のことがらについてメモリアルとして保存していきたいと考えています。