日本農業の未来はイスラエル型かオランダ型か

日本の食料自給率40%の意味

日本農業に、自給率向上を目的として、多くの名目で農業補助金を与えている。日本の財政状況から考えると、確実に補助金は減る方向にある。これまで多額の補助金を出したが、日本の農業は後継者が現れず、生産力も自給率も落ちている。TPP(環太平洋経済連携協定)に入ろうが入るまいが、日本農業は廃れてしまうだろう。

日本の農業小国ぶりを訴える指標として農水省が採用しているのがカロリーベースの食料自給率である。国民1人当たりの国内生産カロリーを1人当たり供給カロリーで割ったものである。カロリーベースで食料自給率を計算しているのは日本だけだである。

高カロリーの畜産物自給率を、飼料穀物の自給率とかけ算する。日本では家畜の飼料をほとんど作っていない。畜肉や鶏卵や牛乳が国産でも、エサが外国産なら、それは国産とカウントしない。そのため、カロリーベースの自給率は40%と相当低く出る。金額ベースの自給率(消費した農産物の金額のうち国産の金額)を計算すると、70%となる。

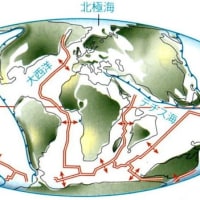

日本の農産物輸入元は大半がアメリカ・オーストラリア・タイ・カナダなどの、民主主義と市場経済を基本とする国である。また、食料貿易は政府間の売買ではない。利益を追求する事業会社同士の売買である。たとえ、天変地異や戦争があって、相手国企業から買えなくなると、別の国の企業にとっては大きなビジネスチャンスとなる。食料輸入元の確保には困らない。

万一、戦争が起こって、国家単位の食料貿易が止まることもある。そのような事態では、まずは自給率4%のエネルギー資源がなくなってしまう。コメも炊けないし、肉も焼けない。

食料自給率にこだわり、外国産に比べて競争力のない作物を作り続けることは、農家にとっても、それ以外の国民にとっても大きな負担である。それよりも、日本だけの農産物の作り方、売り方に特化し、稼げる農業を作り出し、生産力を上げていくべきだろう。

わが国は気候・土壌・水資源など、農業の自然条件に恵まれている。日本固有の農業技術に、IT・バイオ・代替エネルギー・新素材など、日本が得意とする他産業の英知を結集し、稼げる農業を実現すべきである。

世界には不利な自然条件にもかかわらず、農業を輸出産業に育てた国がいくつもある。稼げる農業にしているのだ。

イスラエル:砂漠の中の農業大国

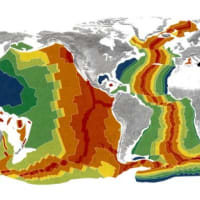

イスラエルは砂漠の中の農業国である。国土の60%が砂漠かそれに近い地中海性気候である。雨季は11月から4月までの冬である。夏は乾燥・高温であり、農業には不適当である。

恵まれない自然条件にもかかわらず、食料自給率は90%以上である。イスラエルの農業人口は8万人である。一方、日本の農業人口は400万人である。それでもイスラエルの農産物輸出金額は日本と同程度の20億ドルである。農業人口比率では、イスラエルは日本の50倍の生産性を持っていることになる。

イスラエルの労働生産性は日本の50倍である。品質も世界一厳しいドイツの基準をクリアしていおる。

乾燥地帯のイスラエル農業はすべてが施設園芸である。通常、施設園芸の最大の敵は病害である。農薬の使用は避けられない。

しかし、イスラエル農業は病害・薬害を克服した。イスラエルが砂漠で栽培しているトマトは、イタリア産やオランダ産をおさえ、ヨーロッパでは最高品として輸入している。

残留農薬で世界一厳しいドイツの基準をクリアしている。その秘密は、土壌改良から温度管理まで徹底した30年以上の研究成果である。

日本の農産物の安全性は高いと思っている日本人が多い。だが、日本の農産物の大半は、EUの安全基準をクリアできない。特に、ドイツの安全基準をクリアできない。

イスラエルの農業生産高は、30年間に5倍成長した。しかし、水の使用量は増えていない。これを可能にしたのが点滴灌漑の技術である。

イスラエルはこの点滴灌漑技術を、中東・中国・ブラジルなど、世界中の乾燥地域に輸出している。イスラエルの農業はハイテク産業であり、情報産業である。

イスラエル:農業技術を外交カードに利用

イスラエルは農業技術を、中国との外交手段として使っている。中国側も、イスラエルの節水農業技術を取得するためならば何を犠牲にしてもかまわない、と言い切っている。中国政府は、イスラエルの農業技術を中国に輸入するため、大きな投資をしている。

イスラエルの農業技術の中核は、節水技術である。また、作物の生育をコントロールする技術でもある。

中国は、大量の農業技術者をイスラエルの農場に送り込んで、農業技術を吸収中である。水資源不足に悩む中国は節水技術と農産物の高品質化を習得している。

中国:中国産農産物のイメージが変わる

中国の農産物の年間輸出額は、300億ドルを越える。現在でも世界最大級の農業輸出国の中国が、イスラエルの農業技術を修得して効率向上・高品質化・安全性向上を実現した時、日本は中国から大きな影響を受ける。

日本産農作物は美味しいが、いつまでも現在の優れた競争力が持続することは難しい。日本農業の生産力と生産性を落としたら、日本の農業市場は、中国からの輸入農作物になってしまうかもしれない。

エルメスが中国製品のブランドイメージ向上に働きかけ始めたように、イスラエルの技術が、中国産農産物のイメージを変えるだろう。

イスラエル:高い農業生産性

イスラエルでは錦鯉の飼育も盛んである。錦鯉は日本の特産品ではない。イスラエル産錦鯉が品質・価格で優れている。中東産油国の富豪は全身ゴールドの錦鯉を、イスラエルから輸入している。

イスラエル農業の生産性は、世界最高水準である。

トマト最大生産量(10a):50トン

1シーズン温室バラの生産本数(10a):30万本

かんきつ類生産量(10a):8トン

牛乳年間搾乳量(乳牛1頭当たり):1.2万リットル

鶏卵の初年度産卵数:308個

オランダの農業

オランダは世界最強の農業国である。オランダの農業にマイナスの条件は、

国土面積は日本の5分の1。

耕地面積は日本の4分の1。

農業人口は総人口の2・5%、43万人。(日本は300万人)

気候は低温、日照時間が少ない。(サハリン北部に相当)

人件費が高く、パートタイム労働者の時給が2000円。(日本は1000円以下)

オランダ:農業の国際競争力は強い

農業輸出額は680億ドルで、アメリカに次ぐ。日本の30倍である。

日本の農産物貿易は440億ドルの赤字だが、オランダは世界最高の250億ドルの黒字である。面積は小さな国で、人口も400万人と日本の7分の1。それでも農業の生産性は高い。

馬鈴薯(じゃがいも)の生産量は日本の2.5倍である。

甜菜は1.3倍、3.5倍のマッシュルーム3.5倍、豚肉1.2倍、牛乳1.3倍の生産量である。

牛肉生産量も日本の8割以上である。

オランダは自給率へのこだわりを捨て、高付加価値な農畜産物の生産に特化している。オランダの小麦1トンの売値は340ドル、トマトは1200ドル、チーズは5600ドルである。いずれも高価である。その他チーズ、肉、パプリカ、マッシュルーム、イチゴなど、単位面積当たりの利幅が高い品目を生産している。

日本の農業政策の根幹は食糧自給率を上げることである。そのためには、面積当たり・重量当たりの利益が少ない飼料や穀物を作らねばならない。それらは利幅は薄く、農家は儲からない。それに対して、オランダの食料自給率は14%まで落ちたが、付加価値では世界最高水準の農業である。食糧自給率にはこだわっていないのである。

日本の新しい農業

新潟米コシヒカリも、長野の高原レタスも、最初から勝算があったのではない。

肥料・飼料・農薬・農業機械の品質が向上し、世界の食糧生産は世界の人口の増加率を超えて急増している。窒素肥料の登場でコメや穀物の単位当たり収量は5倍になった。世界人口が2倍となるのに要した期間で、日本の牛肉の生産量は4倍になっている。

簡単に儲かる農業があるわけがない。しかし、今、日本全国で利益をあげている農業が、最初から勝算があったわけではない。また恵まれている地域だけが成功しているのではない。

もともと新潟のコメは日本一まずく「鳥も食べない“鳥またぎコメ”」だった。そこで新潟は、味にこだわり勝負に出た。おいしいものの、稲が倒れすくて人気がなかったコシヒカリ導入し、新潟米への評価を一気に逆転。日本一うまい米を作る高級銘柄米産地となった。

「高原レタス」でレタス長者を数多く生み出した長野嬬恋村は、もともと気温が低く、冷害ばかりが有名だった。朝鮮戦争のとき、米兵に供給する目的でレタスを作り始めた。高温に弱いレタスが、夏でも見事に出来ることで、レタス特産地となった。

日本農業の市場戦略の確立

オランダは効率的な施設園芸で、世界一強い農業を実現した。“選択と集中”の実践であった。施設野菜では、トマト・パプリカ・きゅうり・いちごが、栽培面積のほぼ4分の3を占める。これら4品目に、集中的に投資している。国を挙げて品種に取り組み、それを生産する施設設備を導入する。そしてネットを活用して、世界各地の需要(トマトやパプリカの色、大きさ、甘さなど)を徹底的にリサーチする。そして、最も高く売れるタイミングを予想し、それに合わせて生産体制をしく。カラフルで可愛らしいパッケージで消費者を引き付ける。

労務管理も徹底している。高価なパートタイム労働者を無駄遣いしない。収穫や栽培にロボットを大量に導入し、人件費削減を図る。流通や施設園芸にかかるエネルギーについても研究開発を怠らない。代替エネルギーを開発したり、使用済みエネルギーを再利用したりして、施設園芸のアキレス腱であるエネルギーコストを大幅に下げている。こうして、生産した作物のほぼ80%を輸出し、世界中で稼いでいる。

日本の農業の行き先

日本では、鳥取産とか宮崎産とか、地域単位に農作物をブランド化して競う。これは長く国内競争だけを想定してきたからである。

オランダやアメリカは、ポテト・トマト・ビーフ・マッシュルームと作物ごとに連合して競う。

“アメリカンポテト”はいかが?

“オランダチーズ”を買って!

という感じである。オールアメリカ、オールオランダで、作物別に国内産地が連携して、世界に大攻勢をかける。資金力も政治力もけた違いに大きく、国外市場においてパワーが違う。

儲かる品目に特化し、バイオ技術使って品種改良し、施設園芸・代替エネルギー・省エネ・ロボット・インターネットの技術を総動員する。こういう農業なら日本が得意とするところである。

マーケティング・市場調査・魅力的パッケージングの開発まで、農産物にも導入すれば農業は大きく変わる。あらゆる産業の力を、オールジャパンで農業に導入し、日本の農業をさらに稼げる事業に変えて行くしかない。イスラエルやオランダの政府・農民の努力を見れば、日本農業に無限の可能性を感じることができる。

田村耕太郎:経世済民見聞録(日経ビジネス 2011/01/27)

---------------------------------------------------------------------

日本の食料自給率40%の意味

日本農業に、自給率向上を目的として、多くの名目で農業補助金を与えている。日本の財政状況から考えると、確実に補助金は減る方向にある。これまで多額の補助金を出したが、日本の農業は後継者が現れず、生産力も自給率も落ちている。TPP(環太平洋経済連携協定)に入ろうが入るまいが、日本農業は廃れてしまうだろう。

日本の農業小国ぶりを訴える指標として農水省が採用しているのがカロリーベースの食料自給率である。国民1人当たりの国内生産カロリーを1人当たり供給カロリーで割ったものである。カロリーベースで食料自給率を計算しているのは日本だけだである。

高カロリーの畜産物自給率を、飼料穀物の自給率とかけ算する。日本では家畜の飼料をほとんど作っていない。畜肉や鶏卵や牛乳が国産でも、エサが外国産なら、それは国産とカウントしない。そのため、カロリーベースの自給率は40%と相当低く出る。金額ベースの自給率(消費した農産物の金額のうち国産の金額)を計算すると、70%となる。

日本の農産物輸入元は大半がアメリカ・オーストラリア・タイ・カナダなどの、民主主義と市場経済を基本とする国である。また、食料貿易は政府間の売買ではない。利益を追求する事業会社同士の売買である。たとえ、天変地異や戦争があって、相手国企業から買えなくなると、別の国の企業にとっては大きなビジネスチャンスとなる。食料輸入元の確保には困らない。

万一、戦争が起こって、国家単位の食料貿易が止まることもある。そのような事態では、まずは自給率4%のエネルギー資源がなくなってしまう。コメも炊けないし、肉も焼けない。

食料自給率にこだわり、外国産に比べて競争力のない作物を作り続けることは、農家にとっても、それ以外の国民にとっても大きな負担である。それよりも、日本だけの農産物の作り方、売り方に特化し、稼げる農業を作り出し、生産力を上げていくべきだろう。

わが国は気候・土壌・水資源など、農業の自然条件に恵まれている。日本固有の農業技術に、IT・バイオ・代替エネルギー・新素材など、日本が得意とする他産業の英知を結集し、稼げる農業を実現すべきである。

世界には不利な自然条件にもかかわらず、農業を輸出産業に育てた国がいくつもある。稼げる農業にしているのだ。

イスラエル:砂漠の中の農業大国

イスラエルは砂漠の中の農業国である。国土の60%が砂漠かそれに近い地中海性気候である。雨季は11月から4月までの冬である。夏は乾燥・高温であり、農業には不適当である。

恵まれない自然条件にもかかわらず、食料自給率は90%以上である。イスラエルの農業人口は8万人である。一方、日本の農業人口は400万人である。それでもイスラエルの農産物輸出金額は日本と同程度の20億ドルである。農業人口比率では、イスラエルは日本の50倍の生産性を持っていることになる。

イスラエルの労働生産性は日本の50倍である。品質も世界一厳しいドイツの基準をクリアしていおる。

乾燥地帯のイスラエル農業はすべてが施設園芸である。通常、施設園芸の最大の敵は病害である。農薬の使用は避けられない。

しかし、イスラエル農業は病害・薬害を克服した。イスラエルが砂漠で栽培しているトマトは、イタリア産やオランダ産をおさえ、ヨーロッパでは最高品として輸入している。

残留農薬で世界一厳しいドイツの基準をクリアしている。その秘密は、土壌改良から温度管理まで徹底した30年以上の研究成果である。

日本の農産物の安全性は高いと思っている日本人が多い。だが、日本の農産物の大半は、EUの安全基準をクリアできない。特に、ドイツの安全基準をクリアできない。

イスラエルの農業生産高は、30年間に5倍成長した。しかし、水の使用量は増えていない。これを可能にしたのが点滴灌漑の技術である。

イスラエルはこの点滴灌漑技術を、中東・中国・ブラジルなど、世界中の乾燥地域に輸出している。イスラエルの農業はハイテク産業であり、情報産業である。

イスラエル:農業技術を外交カードに利用

イスラエルは農業技術を、中国との外交手段として使っている。中国側も、イスラエルの節水農業技術を取得するためならば何を犠牲にしてもかまわない、と言い切っている。中国政府は、イスラエルの農業技術を中国に輸入するため、大きな投資をしている。

イスラエルの農業技術の中核は、節水技術である。また、作物の生育をコントロールする技術でもある。

中国は、大量の農業技術者をイスラエルの農場に送り込んで、農業技術を吸収中である。水資源不足に悩む中国は節水技術と農産物の高品質化を習得している。

中国:中国産農産物のイメージが変わる

中国の農産物の年間輸出額は、300億ドルを越える。現在でも世界最大級の農業輸出国の中国が、イスラエルの農業技術を修得して効率向上・高品質化・安全性向上を実現した時、日本は中国から大きな影響を受ける。

日本産農作物は美味しいが、いつまでも現在の優れた競争力が持続することは難しい。日本農業の生産力と生産性を落としたら、日本の農業市場は、中国からの輸入農作物になってしまうかもしれない。

エルメスが中国製品のブランドイメージ向上に働きかけ始めたように、イスラエルの技術が、中国産農産物のイメージを変えるだろう。

イスラエル:高い農業生産性

イスラエルでは錦鯉の飼育も盛んである。錦鯉は日本の特産品ではない。イスラエル産錦鯉が品質・価格で優れている。中東産油国の富豪は全身ゴールドの錦鯉を、イスラエルから輸入している。

イスラエル農業の生産性は、世界最高水準である。

トマト最大生産量(10a):50トン

1シーズン温室バラの生産本数(10a):30万本

かんきつ類生産量(10a):8トン

牛乳年間搾乳量(乳牛1頭当たり):1.2万リットル

鶏卵の初年度産卵数:308個

オランダの農業

オランダは世界最強の農業国である。オランダの農業にマイナスの条件は、

国土面積は日本の5分の1。

耕地面積は日本の4分の1。

農業人口は総人口の2・5%、43万人。(日本は300万人)

気候は低温、日照時間が少ない。(サハリン北部に相当)

人件費が高く、パートタイム労働者の時給が2000円。(日本は1000円以下)

オランダ:農業の国際競争力は強い

農業輸出額は680億ドルで、アメリカに次ぐ。日本の30倍である。

日本の農産物貿易は440億ドルの赤字だが、オランダは世界最高の250億ドルの黒字である。面積は小さな国で、人口も400万人と日本の7分の1。それでも農業の生産性は高い。

馬鈴薯(じゃがいも)の生産量は日本の2.5倍である。

甜菜は1.3倍、3.5倍のマッシュルーム3.5倍、豚肉1.2倍、牛乳1.3倍の生産量である。

牛肉生産量も日本の8割以上である。

オランダは自給率へのこだわりを捨て、高付加価値な農畜産物の生産に特化している。オランダの小麦1トンの売値は340ドル、トマトは1200ドル、チーズは5600ドルである。いずれも高価である。その他チーズ、肉、パプリカ、マッシュルーム、イチゴなど、単位面積当たりの利幅が高い品目を生産している。

日本の農業政策の根幹は食糧自給率を上げることである。そのためには、面積当たり・重量当たりの利益が少ない飼料や穀物を作らねばならない。それらは利幅は薄く、農家は儲からない。それに対して、オランダの食料自給率は14%まで落ちたが、付加価値では世界最高水準の農業である。食糧自給率にはこだわっていないのである。

日本の新しい農業

新潟米コシヒカリも、長野の高原レタスも、最初から勝算があったのではない。

肥料・飼料・農薬・農業機械の品質が向上し、世界の食糧生産は世界の人口の増加率を超えて急増している。窒素肥料の登場でコメや穀物の単位当たり収量は5倍になった。世界人口が2倍となるのに要した期間で、日本の牛肉の生産量は4倍になっている。

簡単に儲かる農業があるわけがない。しかし、今、日本全国で利益をあげている農業が、最初から勝算があったわけではない。また恵まれている地域だけが成功しているのではない。

もともと新潟のコメは日本一まずく「鳥も食べない“鳥またぎコメ”」だった。そこで新潟は、味にこだわり勝負に出た。おいしいものの、稲が倒れすくて人気がなかったコシヒカリ導入し、新潟米への評価を一気に逆転。日本一うまい米を作る高級銘柄米産地となった。

「高原レタス」でレタス長者を数多く生み出した長野嬬恋村は、もともと気温が低く、冷害ばかりが有名だった。朝鮮戦争のとき、米兵に供給する目的でレタスを作り始めた。高温に弱いレタスが、夏でも見事に出来ることで、レタス特産地となった。

日本農業の市場戦略の確立

オランダは効率的な施設園芸で、世界一強い農業を実現した。“選択と集中”の実践であった。施設野菜では、トマト・パプリカ・きゅうり・いちごが、栽培面積のほぼ4分の3を占める。これら4品目に、集中的に投資している。国を挙げて品種に取り組み、それを生産する施設設備を導入する。そしてネットを活用して、世界各地の需要(トマトやパプリカの色、大きさ、甘さなど)を徹底的にリサーチする。そして、最も高く売れるタイミングを予想し、それに合わせて生産体制をしく。カラフルで可愛らしいパッケージで消費者を引き付ける。

労務管理も徹底している。高価なパートタイム労働者を無駄遣いしない。収穫や栽培にロボットを大量に導入し、人件費削減を図る。流通や施設園芸にかかるエネルギーについても研究開発を怠らない。代替エネルギーを開発したり、使用済みエネルギーを再利用したりして、施設園芸のアキレス腱であるエネルギーコストを大幅に下げている。こうして、生産した作物のほぼ80%を輸出し、世界中で稼いでいる。

日本の農業の行き先

日本では、鳥取産とか宮崎産とか、地域単位に農作物をブランド化して競う。これは長く国内競争だけを想定してきたからである。

オランダやアメリカは、ポテト・トマト・ビーフ・マッシュルームと作物ごとに連合して競う。

“アメリカンポテト”はいかが?

“オランダチーズ”を買って!

という感じである。オールアメリカ、オールオランダで、作物別に国内産地が連携して、世界に大攻勢をかける。資金力も政治力もけた違いに大きく、国外市場においてパワーが違う。

儲かる品目に特化し、バイオ技術使って品種改良し、施設園芸・代替エネルギー・省エネ・ロボット・インターネットの技術を総動員する。こういう農業なら日本が得意とするところである。

マーケティング・市場調査・魅力的パッケージングの開発まで、農産物にも導入すれば農業は大きく変わる。あらゆる産業の力を、オールジャパンで農業に導入し、日本の農業をさらに稼げる事業に変えて行くしかない。イスラエルやオランダの政府・農民の努力を見れば、日本農業に無限の可能性を感じることができる。

田村耕太郎:経世済民見聞録(日経ビジネス 2011/01/27)

---------------------------------------------------------------------