Ayami@ayammin さんのツイートです。

――「毒親」を持つと、困ってることを親に相談してもいろいろ面倒だし、親に相談していないことがバレても面倒なので、困ってても困ってない演技が上手くなるし、大人になってから他人に助けを求めることができなくなる。全部自分で何とかしようとする。〔7:40 - 2014年11月5日 〕――

ところで、

「助けてあげるよ」と言い寄ってこられたら、あなたは?

という問いかけにつき、

遠藤 翠@shakazen2011 さんが

――正論より当事者の声を聞けhttp://createmedia.blog67.fc2.com/blog-entry-243.html 〔9:25 - 2014年11月10日 〕 ――

とツイートしてました。

助けてあげる必要を感じる相手は、

大抵、毒親を親に持っていると考えていいでしょう。

当事者の声を聞いて

実感できるのは、

まず、その事実でしょうから、

Ayami@ayammin さんの指摘されること、

頭の隅っこでいいから

留め置いておくようにすべきですね。

リンク先に飛ぶと、

タイトルの

「『助けてあげるよ』と言い寄ってこられたら、あなたは?」

という問いかけの下、

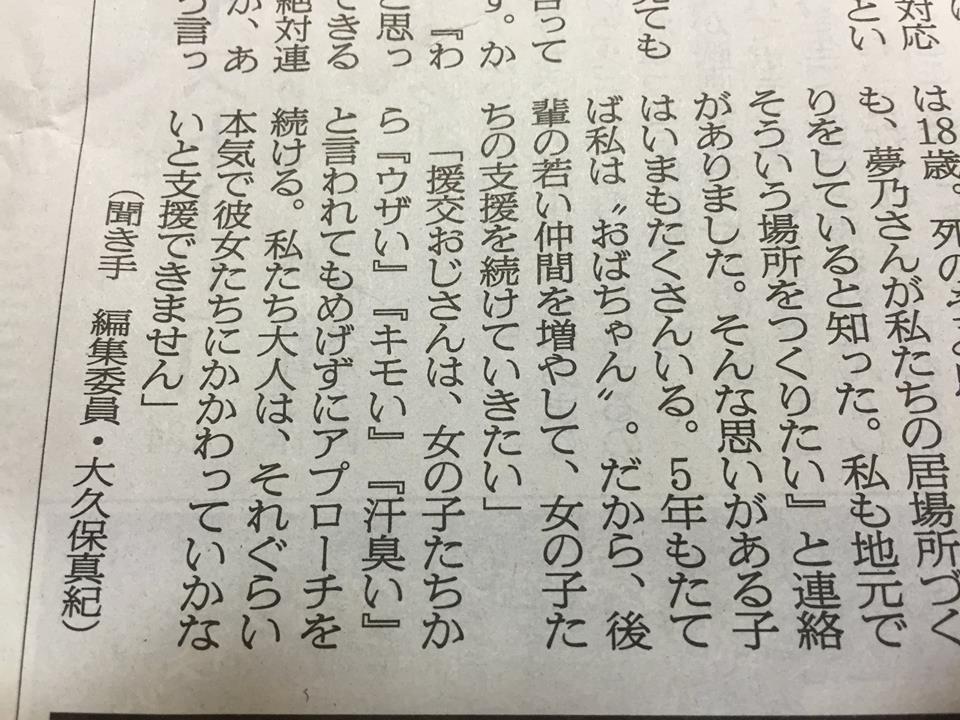

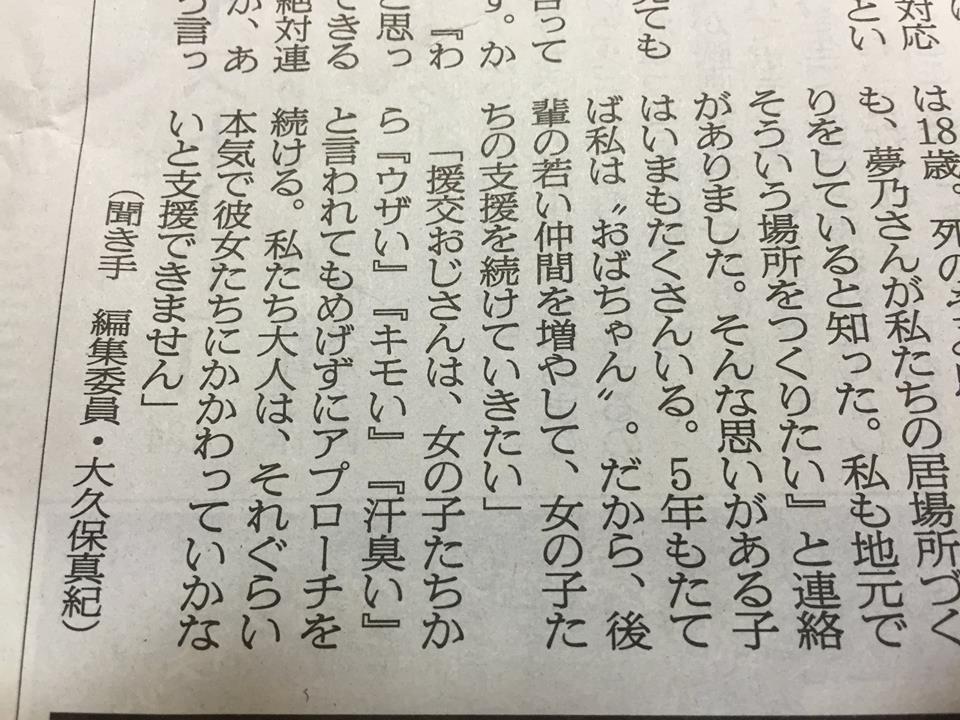

2014年11月6日付、

朝日新聞のオピニオン欄の

仁藤夢乃さんの活動が紹介されていました。

画像の記事、読み難いです。

きちんと読みたい方は、

下記、朝日新聞のサイトに飛ぶとよろしいでしょう。

記事内容がそのまま掲載されていて、

読みやすいです。

ただし、読者会員に登録(無料)する必要があります。

☆ 朝日新聞記事URL:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11440528.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11440528

さて、取材記者の大久保真紀さんが

とツイートされてます。

「本気度とあきらめない粘りと工夫が必要」とは、

記事の〆にあたる次の部分ですね。

これに噛みついているのが

フリーライター&エディターである

今一生さんです。

「提灯記事」とまで書いてありました。

なぜ、そこまで記者を非難するのかと言うと、

検証がないからでしょう。

「大人の男が悪い」

という視点からの女子高生への接近は、

共感を呼ぶあまり、

共依存の危うさがあります。

すなわち、

二人の関係性が閉じられてしまえば、

救われるはずの人が救われず、

救われないまま、支援者だけが英雄のように語られてしまう可能性があるということです。

では、どうすればいいのでしょうか。

――自分だけが良識から外れてしまったという認知のゆがみによって「孤独の底割れ」が起きてしまったからだと思う。 個人的な苦しみは、「よのなかの仕組み」によって温存され、拡大しているのに――。

という軸になる視点を失わないようすることですね。

そうすれば、

圧迫感をあたえずに自助努力を促せるでしょう。

制度的な手助けとしては、

「ない物ねだり」じみてますが、

あえて上げると、

今さんも指摘されるように

)女子高生らの住む家

)職業訓練

)スタッフ

が必要でしょう。

なかでも、

3番目のスタッフが一番重要なのですが、

集まりにくいでしょうね。

思うに、これは、

立ち直らせた人に担当してもらうのが

最も確かな方法かもですね。

――「毒親」を持つと、困ってることを親に相談してもいろいろ面倒だし、親に相談していないことがバレても面倒なので、困ってても困ってない演技が上手くなるし、大人になってから他人に助けを求めることができなくなる。全部自分で何とかしようとする。〔7:40 - 2014年11月5日 〕――

ところで、

「助けてあげるよ」と言い寄ってこられたら、あなたは?

という問いかけにつき、

遠藤 翠@shakazen2011 さんが

――正論より当事者の声を聞けhttp://createmedia.blog67.fc2.com/blog-entry-243.html 〔9:25 - 2014年11月10日 〕 ――

とツイートしてました。

助けてあげる必要を感じる相手は、

大抵、毒親を親に持っていると考えていいでしょう。

当事者の声を聞いて

実感できるのは、

まず、その事実でしょうから、

Ayami@ayammin さんの指摘されること、

頭の隅っこでいいから

留め置いておくようにすべきですね。

リンク先に飛ぶと、

タイトルの

「『助けてあげるよ』と言い寄ってこられたら、あなたは?」

という問いかけの下、

2014年11月6日付、

朝日新聞のオピニオン欄の

仁藤夢乃さんの活動が紹介されていました。

画像の記事、読み難いです。

きちんと読みたい方は、

下記、朝日新聞のサイトに飛ぶとよろしいでしょう。

記事内容がそのまま掲載されていて、

読みやすいです。

ただし、読者会員に登録(無料)する必要があります。

☆ 朝日新聞記事URL:http://digital.asahi.com/articles/DA3S11440528.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11440528

さて、取材記者の大久保真紀さんが

とツイートされてます。

「本気度とあきらめない粘りと工夫が必要」とは、

記事の〆にあたる次の部分ですね。

これに噛みついているのが

フリーライター&エディターである

今一生さんです。

「提灯記事」とまで書いてありました。

なぜ、そこまで記者を非難するのかと言うと、

検証がないからでしょう。

「大人の男が悪い」

という視点からの女子高生への接近は、

共感を呼ぶあまり、

共依存の危うさがあります。

すなわち、

二人の関係性が閉じられてしまえば、

救われるはずの人が救われず、

救われないまま、支援者だけが英雄のように語られてしまう可能性があるということです。

では、どうすればいいのでしょうか。

――自分だけが良識から外れてしまったという認知のゆがみによって「孤独の底割れ」が起きてしまったからだと思う。 個人的な苦しみは、「よのなかの仕組み」によって温存され、拡大しているのに――。

という軸になる視点を失わないようすることですね。

そうすれば、

圧迫感をあたえずに自助努力を促せるでしょう。

制度的な手助けとしては、

「ない物ねだり」じみてますが、

あえて上げると、

今さんも指摘されるように

)女子高生らの住む家

)職業訓練

)スタッフ

が必要でしょう。

なかでも、

3番目のスタッフが一番重要なのですが、

集まりにくいでしょうね。

思うに、これは、

立ち直らせた人に担当してもらうのが

最も確かな方法かもですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます