●時代劇に出て来るコトバ 意味・語源・由来

http://gogen-allguide.com/ 語源由来辞典'

時代劇を見ていて木になり調べて見ると色んなコトバの関連や語源がまさかの所にあり面白いなと思った。

コトバ遊びの好きな国だけど長い間に変わっていく。

将来 子供達が見る世界はどんなモノだろう。

今 造語や略語が結構流行っている。

コトバの数が増えれば大変だけど又そこから文化も派生する。

コトバが増えるのが良いか悪いかはその時の当事者がどうするか。

良いコトバは残して行きたいモノである。

◆ドス(どす)

【意味】 ドスとは、短刀・あいくちなどの小型の刀。

【ドスの語源・由来】

ドスは、人を脅すために懐に隠し持つことから、「おどす」の「お」が省略された語。

ドスをチラつかせることから、すごみを利かすことを「ドスを利かす」と言う。

また、脅す時の声は太く低い声であることが多いため、太くて低いすごみのある声を「ドスの利いた声」と言う。

◆合口・匕首(あいくち)

【意味】匕首とは、つばのない短刀。九寸五分(くすんごぶ)。懐刀。ドス。ひしゅ。

【匕首の語源・由来】

匕首は、この刀には鍔(つば)がなく、柄と鞘の口がぴったり合うように作られていることから、「合う口」の意味で「合口」と呼ばれるようになった。

「匕首」の表記は、頭が匙に似た中国の短剣の「匕首(ひしゅ)」を当てた借字である。

◆刀(かたな)

【意味】刀とは、武器として用いる細長い片刃の刃物。

【刀の語源・由来】

刀は、「片(かた)+刃(な)」で、「かたな」と呼ばれるようになった。

日本は刀剣類の中でも、片刃が発達して使われていたことから、両面に刃が付いている「諸刃(もろは)」の太刀ではなく、片方のみ刃が付いた「片刃(かたな)」から「刀」になったと考えられる。

また、片刃の「な」は刀を表す古語で、「薙ぐ(なぐ)」と同系の語であろう。

◆押っ取り刀(おっとりがたな)

【意味】 おっとり刀とは、緊急の場合に取るものも取らず大急ぎで駆けつけるさま

【おっとり刀の語源・由来】

「おっとり」という音から「のんびり」「ゆっくり」といった意味に間違われる事もあるが、「押っ取り刀で駆けつける」や「押っ取り刀で飛び出す」と用いるように、急いだ状態を表す。

押っ取りは「急いで手に取る」「勢いよくつかみ取る」ことを意味する「押っ取る」の連用形で、押っ(おっ)は「おっぱじめる」や「おったまげる」の「おっ」と同じ、動詞に付いて意味を強める「押し」の音変化である。

元々、おっとり刀は急な出来事で刀を腰に差す暇もなく、手に持ったままであることをいい、刀を使用しなくなった現代では、取るものも取らずに急いで駆けつける形容として用いる。

◆竹光(たけみつ)

【意味】竹光とは、竹を削って刀身とし、刀のように見せかけたもの。切れ味の鈍い刀をあざけっていう語。

【竹光の語源・由来】

竹光の「光」は、竹を削って銀箔やアルミ箔を貼り、光り輝く刀のように見せたところからではない。

「光」は、「吉光」や「兼光」「国光」など、名高い刀匠の名に多くつけられていたもので、竹光は洒落ぎみにその「光」をつけた造語である。

竹光は、竹で作られているため、本物の刀のように切れるわけがないことから、切れ味の悪い刀も「竹光」と呼ばれる。

◆竹刀(しない)

【意味】 竹刀とは、剣道で使用する竹製の刀。四本の割り竹の切っ先と柄に革をはめたもの。ちくとう。

【竹刀の語源・由来】

弾力があってしなやかに曲がる意味の動詞「撓う(しなう)」の連用形「撓い(しない)」に、「竹」がついた「撓い竹(しないたけ・しないだけ)」の略である。

「しない竹」は竹刀を作るのに用いる、よくしなう竹を指し、竹刀そのものも指した。

漢字表記には、「撓」「試合刀」「革刀」「竹袋」「品柄」「順刀」などもあった。

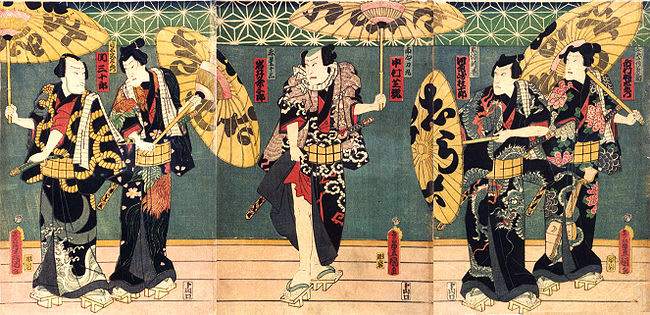

◆殺陣(たて)

【意味】殺陣とは、演劇や映画・テレビなどで、斬り合い・乱闘・捕物などの演技や場面。立ち回り。

【殺陣の語源・由来】

たての語源には、目立つようにする意味の「立てる」の名詞形「立て」からや、「太刀打ち」の「太刀」が変化したとする説もあるが、歌舞伎で「立ち回り」を略した「立ち」からと考えるのが妥当である。

漢字の「殺陣」は、新国劇の座長であった沢田正二郎が、座付き作家の行友李風に『殺人』という公演演目を提案したところ、「じん」に「陣」を当てた方が良いとなり、『殺陣』が生まれたといわれる。

当初の読みは「さつじん」であったが、沢田正二郎の七回忌記念公演『殺陣田村』から「殺陣」に「たて」の読みが当てられ、以降、「さつじん」よりも「たて」の読みが一般的となった。

◆太刀打ち(たちうち)

【意味】太刀打ちとは、物事を張り合って競争すること。

【太刀打ちの語源・由来】

太刀打ちは、文字通り太刀(長大な刀剣)で打ち合って競うというのが本来の意味。

転じて、まともに張り合って競争する意味となった。

多く、「太刀打ちできない」などと打ち消しの語を伴って用いる。

◆戦・軍(いくさ)

【意味】いくさとは、兵と兵が戦うこと。戦い。戦争。合戦。武士。戦士。軍隊。兵隊。

【いくさの語源・由来】

いくさを漢字で「戦」「軍」と書くのは当て字。

いくさの「いく」は、矢を「射る」「射交わす」意味の「いくふ(いくう)」か、「まと(的)」を意味する「いくは」の語根。

いくさの「さ」は、「矢」を意味する「さ(箭・矢)」、もしくは接尾語の「さ」。

つまり、いくさの語源は「矢を射る」「矢を射交わす」ことである。

古く、「いくさ」の語は「矢射るわざ(こと)」の意味で用いられることが多く、「戦争」や「戦闘」の意味が主になったのは中世以降である。

◆修羅場(しゅらば)

【意味】修羅場とは、戦いや争いが激しく行われる場所。しゅらじょう。

【修羅場の語源・由来】

修羅場の「修羅」は、「阿修羅」の略。

阿修羅は、仏法を守る善神である帝釈天と戦う悪神。

その阿修羅と帝釈天が場所を、仏教では「修羅場(しゅらじょう)」といい、そこから、戦いの激しい場所や血生臭いことが行われる場所を「修羅場」と言うようになった。

人形浄瑠璃や歌舞伎、講釈などでも、戦いの激しい場面を「修羅場」と言うようになり、講談では「しらば(ひらば)」などと呼ばれた。

現在では、男女間でのトラブルを表す語としても多く用いられ、「修羅場る」などと動詞化して、そのような場面になることも表すようになった。

◆侍(さむらい)

【意味】侍とは、武芸をもって貴族や武家に仕えた者。武士一般の総称。

【侍の語源・由来】

侍の語源は、貴人のそば近くに使えることを意味する動詞「さぶらふ(さぶらう)」の名詞形「さぶらひ」に由来する。

「さぶらふ」は、「守らふ(もらふ)」に接頭語「さ」が付いた「さもらふ」が古形となる。

平安時代、「さぶらひ」は貴人のそばに仕える男のことを言ったが、鎌倉時代以降、武士階級の勢力が強まり、武士一般を呼ぶようになり、室町時代に「さぶらひ」から「さむらひ」へ音が変化した。

1603年の『日葡辞書』には、尊敬すべき人という語釈がされており、侍は武士の中でも偉大な人物を評価する語となっていた

◆武士(ぶし)

【意味】 武士とは、昔、武芸を身に付け、軍事に携わった身分の者。さむらい。もののふ。

【武士の語源・由来】

武士の語源は、「やまぶし(山伏)」や「のぶし(野伏)」の上略で、漢字の「武士」は当て字であろう。

奈良時代に武士は「もののふ」と呼ばれ、朝廷に仕える「文武百官」のことであった。

平安時中期以降、武士は「勇敢な人」「つわもの」といった意味で用いられ、高い身分として扱われるようになり、江戸時代には四民の最上の階級とされた。

◆くノ一(くのいち)

【意味】 くノ一とは、女忍者。くの一。

【くノ一の語源・由来】

漢字の「女」を分解すると「く」「ノ」「一」になることから、忍者の隠語で「女性」のことを指し、主に「女忍」をいうようになった。

一説には、人体には九つの穴(目、耳、鼻、口、へそ、肛門)があり、女性にはもう一つ穴があることから、本来は「九ノ一」と書き、「くノ一」は小説家の山田風太郎による造語といった説もある。

しかし、穴の定義に曖昧なところがあることや、あえて漢字表記の「九ノ一」にして解りづらくしたとも考えられることから、これらの説はやや疑問が残る。

◆丁髷(ちょんまげ)

【意味】 ちょんまげとは、額髪を剃り上げ、後頭部で髻(もとどり)を作り、前面に向けた髷。江戸時代の男子の髪型。チョンマゲ。

【ちょんまげの語源・由来】

ちょんまげの「ちょん」は、前面に折り返した髷の形が踊り字の「ゝ(ちょん)」に似ていることからで、「丁髷」の「丁」は当て字とされる。

一説には、「ちょん」が「小さい」「少ない」など意味で、髷が小さいため「ちょんまげ」になったとする説もあるが、「ゝ」の説が有力とされる。

ちょんまげは額髪を広く剃り上げ、小さな髷を結うものをいったが、明治以降、男性が結う髷のある髪形の総称となった。

現在では、幕下以下の相撲取り、また十両以上の普段の髪形として残る。

◆髪(かみ)

【意味】 髪とは、頭に生える毛。髪の毛。

【髪の語源・由来】

髪の語源は、「上の毛」の下略で「かみ」なったと考えられる。

その他、「身(み)」に生えた「毛(け)」に、上部を表す原語「頭(か)」が付いた「頭身毛(かみけ)」の略など様々な説があるが、いずれの説も「か」もしくは「かみ」が「上部」を表す語に由来するとしている。

「脇毛」や「胸毛」など、場所によって毛を区別する場合、「頭の毛」か「髪の毛」といった表現がされ、「髪」が身体の部分とされることも「上部」との関係が考えられる。

「髪の毛」という表現には、軸となる語が「髪」と「毛」の二通りある。

それは、他の毛と区別するために「毛」を軸とした「髪の毛」と、「かみ」という音には「上」「神」「紙」などの語もあり、それらと区別するために「かみ」を軸とした表現の「髪の毛」である。

◆カツラ・鬘(かつら)

【意味】 かつらとは、髪の薄い人や芝居などで髪形を変えるために被る髪。「かづら」「ヅラ」とも。

【かつらの語源・由来】

「髪蔓(かみつら)」か、「髪」を「か」と読んだ「髪蔓(かつら)」が語源であろう。

「つら」は植物の「つる(蔓)」の古形で、上代のかつらは花や羽、蔓草などの髪飾りをいったことから、「髪蔓」の説は妥当と考えられる。

その他、「髪」と「連なる」「連ねる」の「つら」を関連付けた説もある。

◆用心棒(ようじんぼう)

【意味】 用心棒とは、護衛のために身辺につけておく従者。ボディーガード。

【用心棒の語源・由来】

用心棒は用心のために備えておく棒、盗賊などから身を守るために身近に用意しておく棒のことで、武器的な役割をする棒をいった。

転じて、博徒などが警戒のために雇う武芸者を言うようになり、ボディーガードの意味となった。

引き戸が開かないよう内側から押さえるつっかい棒も、「用心棒」や「心張り棒(しんばりぼう)」といったが、こちらは侵入者を防ぐためのもので、ボディーガードを意味する「用心棒」の棒とはやや異なる。

◆博打(ばくち)

【意味】 博打とは、金品を賭けた勝負をすること。成功の可能性は薄いが、思い切ってすること。

【博打の語源・由来】

博打は「ばくうち」と呼ばれていたものが変化し、「ばくち」となった。

「博」は双六(すごろく)などサイコロを用いた遊びを意味し、金品を賭ける意味を含むことも多かった。

「打」は古くから賭け事を行うことを意味する「うつ」である。

また、「博奕」と書くのは中国語からで、「ばくえき」「ばくよう」とも読まれる。

同じ意味をもつ「博戯(はくぎ)」からの転とする説もあるが、このような音変化は他に類がないため定かな説ではない。

◆賭博(とばく)

【意味】 賭博とは、金品をかけて勝負事をすること。ばくち。

【賭博の語源・由来】

賭博の「賭」には、「かけごと」「かけをする」などの意味がある。

賭博の「博」は、双六などサイコロを用いた遊びを意味する。

双六の類は金品を賭けて行われることが多いことから、「博」は「賭」と同様に「かけごと」や「ばくち」の意味がある。

◆八百長(やおちょう)

【意味】 八百長とは、事前に勝敗を示し合わせ、勝負をつけること。

【八百長の語源・由来】

八百長は、明治時代の八百屋の店主『長兵衛(ちょうべえ)』に由来する。

長兵衛は通称「八百長」といい、相撲の年寄『伊勢海五太夫』の碁仲間であった。

碁の実力は長兵衛が勝っていたが、商売上の打算から、わざと負けたりして勝敗をうまく調整し、伊勢海五太夫のご機嫌をとっていた。

のちに勝敗を調整していたことが発覚し、わざと負けることを相撲界では「八百長」と言うようになった。

やがて、事前に示し合わせて勝負する意味も含まれるようになり、相撲以外の勝負でも「八百長」という言葉は使われるようになった。

http://gogen-allguide.com/ 語源由来辞典'

時代劇を見ていて木になり調べて見ると色んなコトバの関連や語源がまさかの所にあり面白いなと思った。

コトバ遊びの好きな国だけど長い間に変わっていく。

将来 子供達が見る世界はどんなモノだろう。

今 造語や略語が結構流行っている。

コトバの数が増えれば大変だけど又そこから文化も派生する。

コトバが増えるのが良いか悪いかはその時の当事者がどうするか。

良いコトバは残して行きたいモノである。

◆ドス(どす)

【意味】 ドスとは、短刀・あいくちなどの小型の刀。

【ドスの語源・由来】

ドスは、人を脅すために懐に隠し持つことから、「おどす」の「お」が省略された語。

ドスをチラつかせることから、すごみを利かすことを「ドスを利かす」と言う。

また、脅す時の声は太く低い声であることが多いため、太くて低いすごみのある声を「ドスの利いた声」と言う。

◆合口・匕首(あいくち)

【意味】匕首とは、つばのない短刀。九寸五分(くすんごぶ)。懐刀。ドス。ひしゅ。

【匕首の語源・由来】

匕首は、この刀には鍔(つば)がなく、柄と鞘の口がぴったり合うように作られていることから、「合う口」の意味で「合口」と呼ばれるようになった。

「匕首」の表記は、頭が匙に似た中国の短剣の「匕首(ひしゅ)」を当てた借字である。

◆刀(かたな)

【意味】刀とは、武器として用いる細長い片刃の刃物。

【刀の語源・由来】

刀は、「片(かた)+刃(な)」で、「かたな」と呼ばれるようになった。

日本は刀剣類の中でも、片刃が発達して使われていたことから、両面に刃が付いている「諸刃(もろは)」の太刀ではなく、片方のみ刃が付いた「片刃(かたな)」から「刀」になったと考えられる。

また、片刃の「な」は刀を表す古語で、「薙ぐ(なぐ)」と同系の語であろう。

◆押っ取り刀(おっとりがたな)

【意味】 おっとり刀とは、緊急の場合に取るものも取らず大急ぎで駆けつけるさま

【おっとり刀の語源・由来】

「おっとり」という音から「のんびり」「ゆっくり」といった意味に間違われる事もあるが、「押っ取り刀で駆けつける」や「押っ取り刀で飛び出す」と用いるように、急いだ状態を表す。

押っ取りは「急いで手に取る」「勢いよくつかみ取る」ことを意味する「押っ取る」の連用形で、押っ(おっ)は「おっぱじめる」や「おったまげる」の「おっ」と同じ、動詞に付いて意味を強める「押し」の音変化である。

元々、おっとり刀は急な出来事で刀を腰に差す暇もなく、手に持ったままであることをいい、刀を使用しなくなった現代では、取るものも取らずに急いで駆けつける形容として用いる。

◆竹光(たけみつ)

【意味】竹光とは、竹を削って刀身とし、刀のように見せかけたもの。切れ味の鈍い刀をあざけっていう語。

【竹光の語源・由来】

竹光の「光」は、竹を削って銀箔やアルミ箔を貼り、光り輝く刀のように見せたところからではない。

「光」は、「吉光」や「兼光」「国光」など、名高い刀匠の名に多くつけられていたもので、竹光は洒落ぎみにその「光」をつけた造語である。

竹光は、竹で作られているため、本物の刀のように切れるわけがないことから、切れ味の悪い刀も「竹光」と呼ばれる。

◆竹刀(しない)

【意味】 竹刀とは、剣道で使用する竹製の刀。四本の割り竹の切っ先と柄に革をはめたもの。ちくとう。

【竹刀の語源・由来】

弾力があってしなやかに曲がる意味の動詞「撓う(しなう)」の連用形「撓い(しない)」に、「竹」がついた「撓い竹(しないたけ・しないだけ)」の略である。

「しない竹」は竹刀を作るのに用いる、よくしなう竹を指し、竹刀そのものも指した。

漢字表記には、「撓」「試合刀」「革刀」「竹袋」「品柄」「順刀」などもあった。

◆殺陣(たて)

【意味】殺陣とは、演劇や映画・テレビなどで、斬り合い・乱闘・捕物などの演技や場面。立ち回り。

【殺陣の語源・由来】

たての語源には、目立つようにする意味の「立てる」の名詞形「立て」からや、「太刀打ち」の「太刀」が変化したとする説もあるが、歌舞伎で「立ち回り」を略した「立ち」からと考えるのが妥当である。

漢字の「殺陣」は、新国劇の座長であった沢田正二郎が、座付き作家の行友李風に『殺人』という公演演目を提案したところ、「じん」に「陣」を当てた方が良いとなり、『殺陣』が生まれたといわれる。

当初の読みは「さつじん」であったが、沢田正二郎の七回忌記念公演『殺陣田村』から「殺陣」に「たて」の読みが当てられ、以降、「さつじん」よりも「たて」の読みが一般的となった。

◆太刀打ち(たちうち)

【意味】太刀打ちとは、物事を張り合って競争すること。

【太刀打ちの語源・由来】

太刀打ちは、文字通り太刀(長大な刀剣)で打ち合って競うというのが本来の意味。

転じて、まともに張り合って競争する意味となった。

多く、「太刀打ちできない」などと打ち消しの語を伴って用いる。

◆戦・軍(いくさ)

【意味】いくさとは、兵と兵が戦うこと。戦い。戦争。合戦。武士。戦士。軍隊。兵隊。

【いくさの語源・由来】

いくさを漢字で「戦」「軍」と書くのは当て字。

いくさの「いく」は、矢を「射る」「射交わす」意味の「いくふ(いくう)」か、「まと(的)」を意味する「いくは」の語根。

いくさの「さ」は、「矢」を意味する「さ(箭・矢)」、もしくは接尾語の「さ」。

つまり、いくさの語源は「矢を射る」「矢を射交わす」ことである。

古く、「いくさ」の語は「矢射るわざ(こと)」の意味で用いられることが多く、「戦争」や「戦闘」の意味が主になったのは中世以降である。

◆修羅場(しゅらば)

【意味】修羅場とは、戦いや争いが激しく行われる場所。しゅらじょう。

【修羅場の語源・由来】

修羅場の「修羅」は、「阿修羅」の略。

阿修羅は、仏法を守る善神である帝釈天と戦う悪神。

その阿修羅と帝釈天が場所を、仏教では「修羅場(しゅらじょう)」といい、そこから、戦いの激しい場所や血生臭いことが行われる場所を「修羅場」と言うようになった。

人形浄瑠璃や歌舞伎、講釈などでも、戦いの激しい場面を「修羅場」と言うようになり、講談では「しらば(ひらば)」などと呼ばれた。

現在では、男女間でのトラブルを表す語としても多く用いられ、「修羅場る」などと動詞化して、そのような場面になることも表すようになった。

◆侍(さむらい)

【意味】侍とは、武芸をもって貴族や武家に仕えた者。武士一般の総称。

【侍の語源・由来】

侍の語源は、貴人のそば近くに使えることを意味する動詞「さぶらふ(さぶらう)」の名詞形「さぶらひ」に由来する。

「さぶらふ」は、「守らふ(もらふ)」に接頭語「さ」が付いた「さもらふ」が古形となる。

平安時代、「さぶらひ」は貴人のそばに仕える男のことを言ったが、鎌倉時代以降、武士階級の勢力が強まり、武士一般を呼ぶようになり、室町時代に「さぶらひ」から「さむらひ」へ音が変化した。

1603年の『日葡辞書』には、尊敬すべき人という語釈がされており、侍は武士の中でも偉大な人物を評価する語となっていた

◆武士(ぶし)

【意味】 武士とは、昔、武芸を身に付け、軍事に携わった身分の者。さむらい。もののふ。

【武士の語源・由来】

武士の語源は、「やまぶし(山伏)」や「のぶし(野伏)」の上略で、漢字の「武士」は当て字であろう。

奈良時代に武士は「もののふ」と呼ばれ、朝廷に仕える「文武百官」のことであった。

平安時中期以降、武士は「勇敢な人」「つわもの」といった意味で用いられ、高い身分として扱われるようになり、江戸時代には四民の最上の階級とされた。

◆くノ一(くのいち)

【意味】 くノ一とは、女忍者。くの一。

【くノ一の語源・由来】

漢字の「女」を分解すると「く」「ノ」「一」になることから、忍者の隠語で「女性」のことを指し、主に「女忍」をいうようになった。

一説には、人体には九つの穴(目、耳、鼻、口、へそ、肛門)があり、女性にはもう一つ穴があることから、本来は「九ノ一」と書き、「くノ一」は小説家の山田風太郎による造語といった説もある。

しかし、穴の定義に曖昧なところがあることや、あえて漢字表記の「九ノ一」にして解りづらくしたとも考えられることから、これらの説はやや疑問が残る。

◆丁髷(ちょんまげ)

【意味】 ちょんまげとは、額髪を剃り上げ、後頭部で髻(もとどり)を作り、前面に向けた髷。江戸時代の男子の髪型。チョンマゲ。

【ちょんまげの語源・由来】

ちょんまげの「ちょん」は、前面に折り返した髷の形が踊り字の「ゝ(ちょん)」に似ていることからで、「丁髷」の「丁」は当て字とされる。

一説には、「ちょん」が「小さい」「少ない」など意味で、髷が小さいため「ちょんまげ」になったとする説もあるが、「ゝ」の説が有力とされる。

ちょんまげは額髪を広く剃り上げ、小さな髷を結うものをいったが、明治以降、男性が結う髷のある髪形の総称となった。

現在では、幕下以下の相撲取り、また十両以上の普段の髪形として残る。

◆髪(かみ)

【意味】 髪とは、頭に生える毛。髪の毛。

【髪の語源・由来】

髪の語源は、「上の毛」の下略で「かみ」なったと考えられる。

その他、「身(み)」に生えた「毛(け)」に、上部を表す原語「頭(か)」が付いた「頭身毛(かみけ)」の略など様々な説があるが、いずれの説も「か」もしくは「かみ」が「上部」を表す語に由来するとしている。

「脇毛」や「胸毛」など、場所によって毛を区別する場合、「頭の毛」か「髪の毛」といった表現がされ、「髪」が身体の部分とされることも「上部」との関係が考えられる。

「髪の毛」という表現には、軸となる語が「髪」と「毛」の二通りある。

それは、他の毛と区別するために「毛」を軸とした「髪の毛」と、「かみ」という音には「上」「神」「紙」などの語もあり、それらと区別するために「かみ」を軸とした表現の「髪の毛」である。

◆カツラ・鬘(かつら)

【意味】 かつらとは、髪の薄い人や芝居などで髪形を変えるために被る髪。「かづら」「ヅラ」とも。

【かつらの語源・由来】

「髪蔓(かみつら)」か、「髪」を「か」と読んだ「髪蔓(かつら)」が語源であろう。

「つら」は植物の「つる(蔓)」の古形で、上代のかつらは花や羽、蔓草などの髪飾りをいったことから、「髪蔓」の説は妥当と考えられる。

その他、「髪」と「連なる」「連ねる」の「つら」を関連付けた説もある。

◆用心棒(ようじんぼう)

【意味】 用心棒とは、護衛のために身辺につけておく従者。ボディーガード。

【用心棒の語源・由来】

用心棒は用心のために備えておく棒、盗賊などから身を守るために身近に用意しておく棒のことで、武器的な役割をする棒をいった。

転じて、博徒などが警戒のために雇う武芸者を言うようになり、ボディーガードの意味となった。

引き戸が開かないよう内側から押さえるつっかい棒も、「用心棒」や「心張り棒(しんばりぼう)」といったが、こちらは侵入者を防ぐためのもので、ボディーガードを意味する「用心棒」の棒とはやや異なる。

◆博打(ばくち)

【意味】 博打とは、金品を賭けた勝負をすること。成功の可能性は薄いが、思い切ってすること。

【博打の語源・由来】

博打は「ばくうち」と呼ばれていたものが変化し、「ばくち」となった。

「博」は双六(すごろく)などサイコロを用いた遊びを意味し、金品を賭ける意味を含むことも多かった。

「打」は古くから賭け事を行うことを意味する「うつ」である。

また、「博奕」と書くのは中国語からで、「ばくえき」「ばくよう」とも読まれる。

同じ意味をもつ「博戯(はくぎ)」からの転とする説もあるが、このような音変化は他に類がないため定かな説ではない。

◆賭博(とばく)

【意味】 賭博とは、金品をかけて勝負事をすること。ばくち。

【賭博の語源・由来】

賭博の「賭」には、「かけごと」「かけをする」などの意味がある。

賭博の「博」は、双六などサイコロを用いた遊びを意味する。

双六の類は金品を賭けて行われることが多いことから、「博」は「賭」と同様に「かけごと」や「ばくち」の意味がある。

◆八百長(やおちょう)

【意味】 八百長とは、事前に勝敗を示し合わせ、勝負をつけること。

【八百長の語源・由来】

八百長は、明治時代の八百屋の店主『長兵衛(ちょうべえ)』に由来する。

長兵衛は通称「八百長」といい、相撲の年寄『伊勢海五太夫』の碁仲間であった。

碁の実力は長兵衛が勝っていたが、商売上の打算から、わざと負けたりして勝敗をうまく調整し、伊勢海五太夫のご機嫌をとっていた。

のちに勝敗を調整していたことが発覚し、わざと負けることを相撲界では「八百長」と言うようになった。

やがて、事前に示し合わせて勝負する意味も含まれるようになり、相撲以外の勝負でも「八百長」という言葉は使われるようになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます