第6回へ戻る

前回のあらすじ 夕日が拝めたよ!

【TIME:2015/8/24 17:20】

久しぶりに駅に戻ってきた静サツ選手。しかし、かれこれ16時間起きて、かつアグレッシブに歩き回った結果大分疲れています。もう動く元気もなさそうです。

てなわけで、こんなところに駅ができた経緯について語ろうと思います。

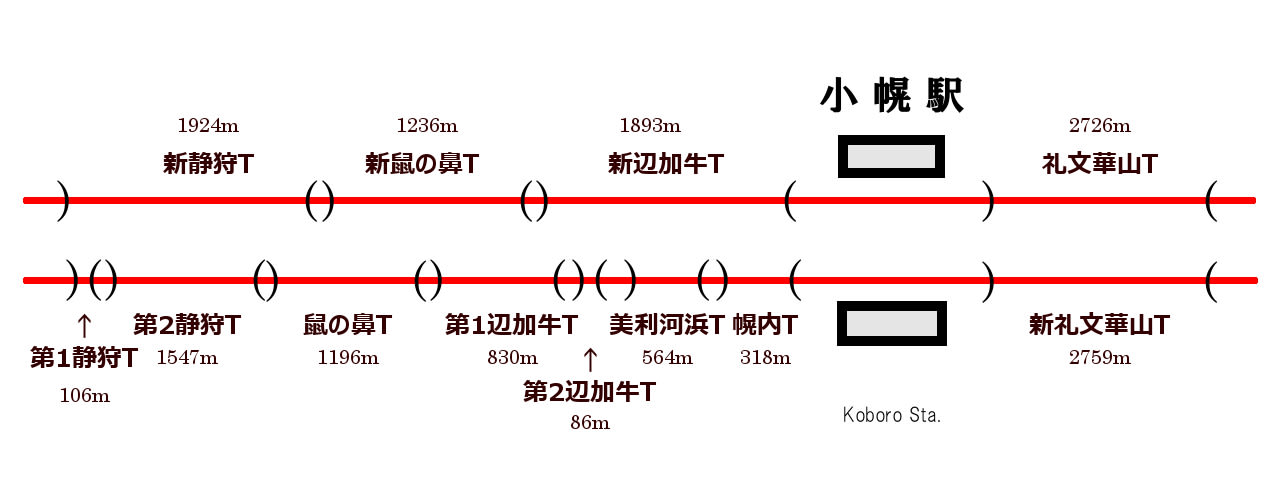

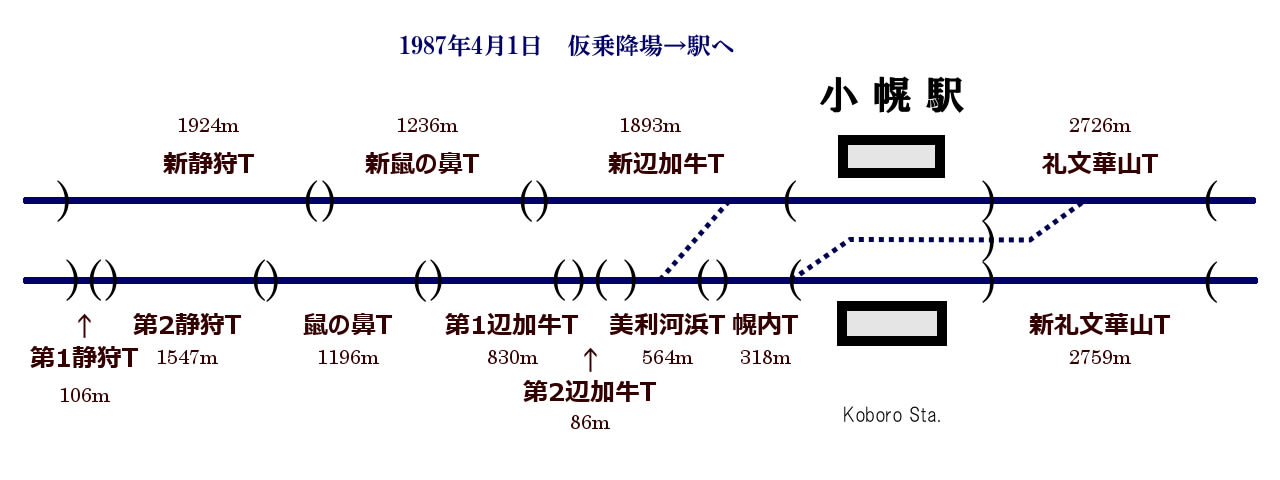

まずはこちらをご覧ください。

こちらが現在の小幌駅の配線になっています。左が静狩・函館方面、右が礼文・札幌方面です。見事に長大トンネルに挟まれた場所にあります。

なお、小幌駅はこれでも開けているほうで、他のトンネルはほぼ連続しています。幌内トンネル→美利河浜トンネルのように、スノーシェッドでつながっているところもあるので、トンネルの境目を知るのは難しいと思います。

では、どのようにこの駅ができたのでしょうか。

静狩~礼文に広がる礼文華海岸が人を寄せ付けない場所であることは前回でも触れましたが、北に住む人々はたくましく、幾度となくここに道を通そうとしました。1802年に現在の旧旧道が開通しひとまず交通はできるようになりましたが、鉄道は10km近い山を越えるための技術が足りていませんでした。

機関車の性能が上がり、2kmレベルのトンネルが普通に掘られるようになった1928年、現在の小幌を含む静狩~伊達紋別間が開業します。

この路線は長輪線と呼ばれていました。長万部と輪西(現在の東室蘭)を結ぶ路線として計画されたからです。

しかし、この時小幌には何もありませんでした。

上は開業当時の配線です。静狩~礼文はおよそ10kmに渡りトンネルしかないという、当時にしては例のない路線でした。同時に、いかに険しい地形であるかも物語っています。

さて、ご覧の通り、現在のトンネルのある場所には1本しか線路がありません。ホームどころか、信号すら置かれていませんでした。

ここで、「線路の位置がおかしいのでは?」と感じると思いますが、この位置関係は後で大事になります。

1931年、長輪線は室蘭本線に組み込まれます。それまで室蘭~東室蘭~苫小牧~岩見沢が本線で、長輪線は支線のような存在でしたが、室蘭本線として統合されてからは室蘭~東室蘭が支線となりました。

なぜなら、長輪線が開業してから、それまで長万部~小樽の通称「山線」を通っていた優等列車や貨物が一部長輪線経由で運転されるようになったからです。なぜなら、長輪線はおおむね浜沿いを通るため、静狩~礼文の10パーミル勾配をのぞけば平らだからです。その10パーミルにしても、日本においてはゆるいほうの勾配です。トンネルで無理やりつないだのは無駄ではなかったのです。

室蘭本線も線形がいいため、特に貨物列車はこちらを経由しました。札幌を通らない分道南~道東・道北を早く結べるからです。この時代は青函連絡船との連絡が第一であり、旅客列車でも札幌を通らない列車が多くありました。旅客列車は一時山線経由に戻されましたが、千歳線が国有化されてからはこちらが大動脈として発展を遂げることになります。

時代は下り1942年。太平洋戦争も戦況が悪化し始めた頃、函館本線・室蘭本線には輸送力増加が求められました。近海の制海権・制空権を連合国に奪われかねないため、船による石炭輸送を鉄道に転換しようとしたのです。北海道の大動脈ならぬ『頚動脈』となりつつあった2線は、信号所の増設や複線化が急ピッチで進められました。

そして、室蘭本線では、10km近い静狩~礼文の輸送力増強が、至上の命題となったのでした。

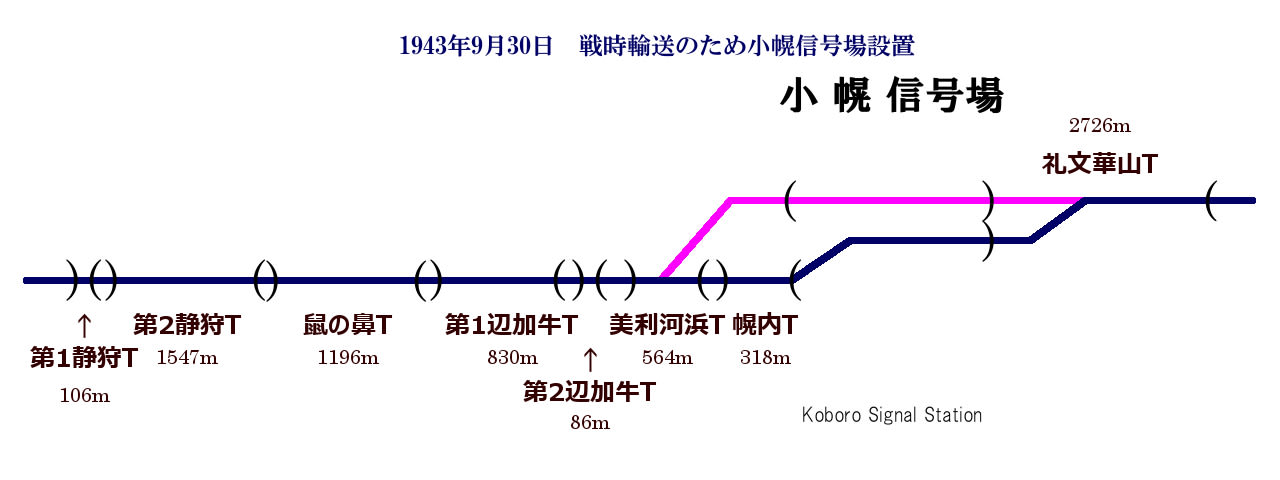

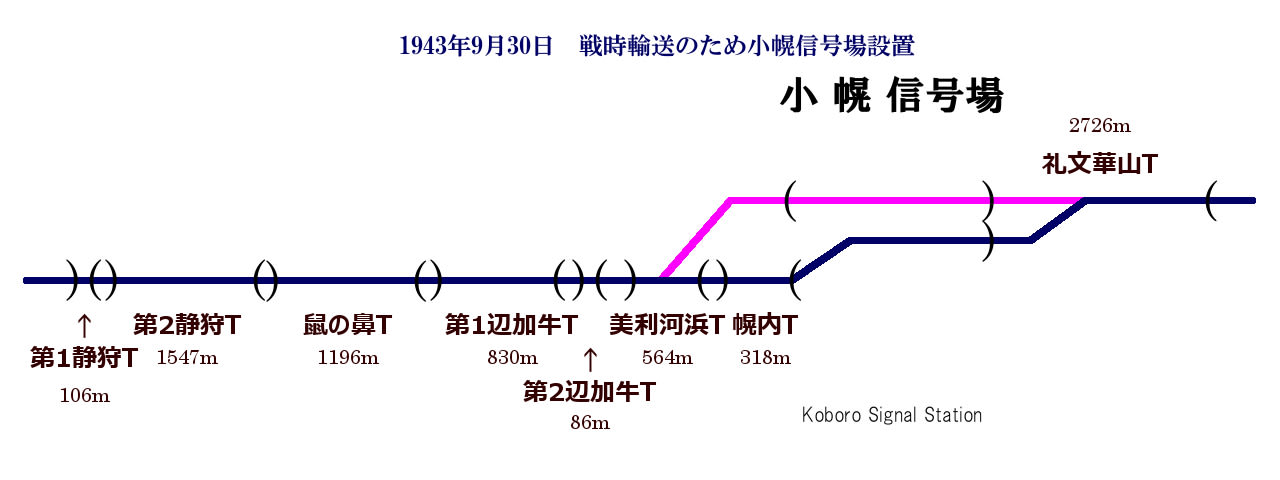

こうして、1943年9月30日、中間地点に小幌信号場が誕生しました。青が既設線、ピンクが新設線です。

が、設置は苦難を極めました。

小幌駅は開けているとはいえ、トンネル間は100メートルほどしかありません。これではすれ違うどころではありません。かといって、礼文側は礼文華トンネルを抜ける3kmほど先、静狩側にいたっては第1静狩トンネルを抜ける5kmほど先までまとまった平地は存在しません。しかも、第1静狩トンネル出口から静狩駅まではわずか500メートルほどです。

そこで、苦肉の策としてトンネルに分岐をつくり、礼文華山トンネルと美利河浜トンネル内に分岐が作られ、そこから新たにトンネルが掘られました。これで何とか800メートルもの待避線を作ることができました。

もちろん、こんな場所でタブレットやスタフを交換できるわけもないので、通票閉塞ではなく連動閉塞が採用されています。また、安全側線が既設線側(図の青色側)にあることから、こちらが待避線となっていたと考えられます。

信号場でしたが、交通が不便な北海道では信号場での乗降を認めているケースが多く、小幌も例外ではありませんでした。職員やその家族の他、写真の文太郎浜やピリカ浜などにもまだ人が住んでおり、駅と同じ扱いを受けていました。この頃は国道37号線旧道とつながる道もあったといいます。

1960年代。高度成長期に入る頃、室蘭本線はますます多くの列車が走るようになります。私鉄からスタートした千歳線が国有化(1943年)されたのを機に、函館~札幌の需要も山線から奪っていったのです。折りしも、北海道における中心は、青函連絡船と接続する函館、多くの貨物が発着していた港町小樽から、人口50万人を突破した札幌に移りつつありました。

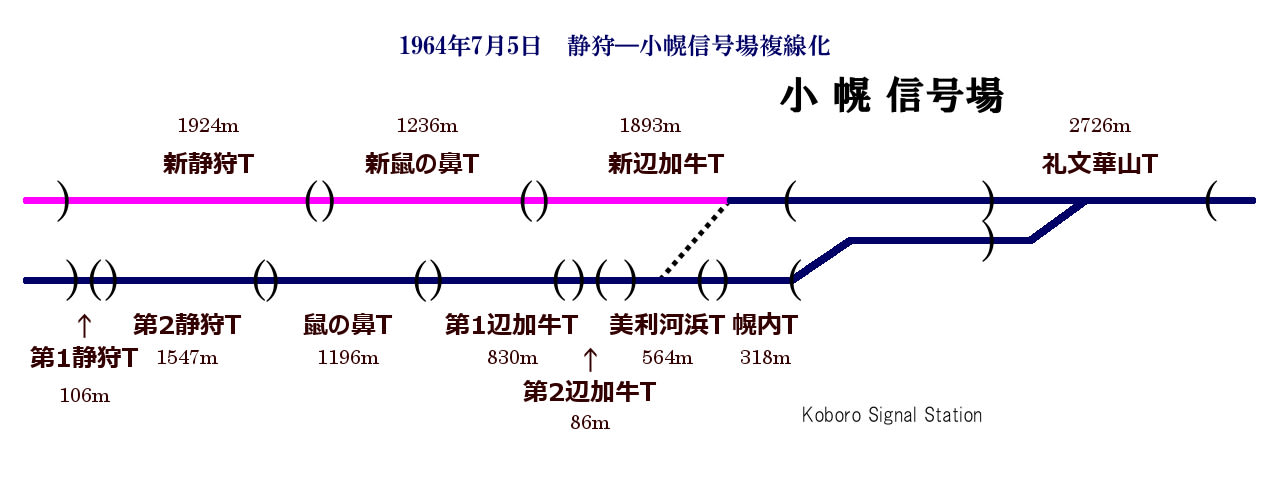

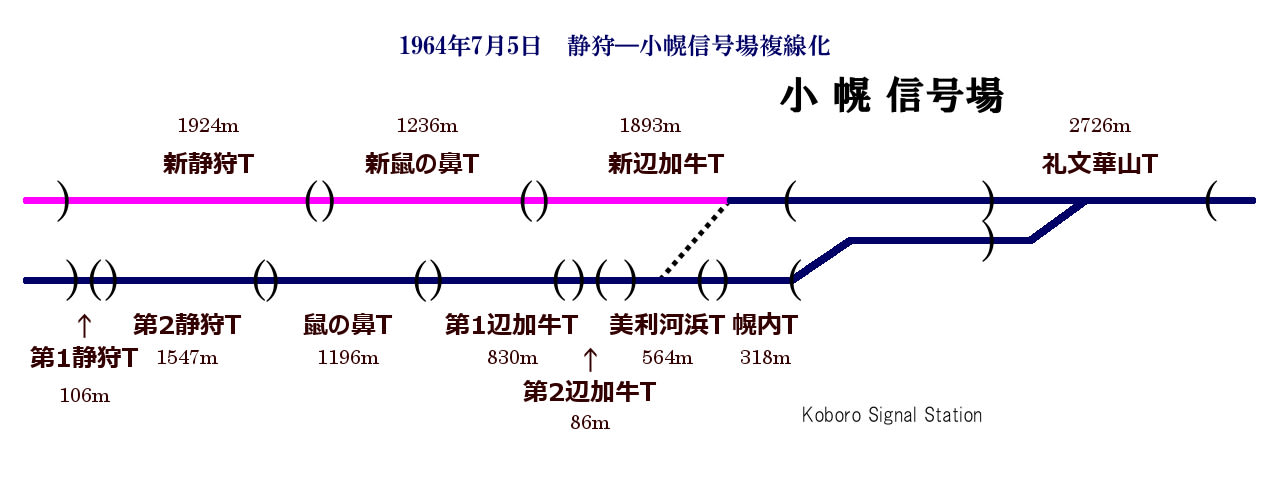

静狩~礼文も早速複線化が始まります。手始めに静狩~小幌が1964年に複線化されます。静狩から順に新静狩、新鼠の鼻、新辺加牛の3つのトンネルが山側に作られました。新辺加牛トンネルの小幌側300メートルほどは、1944年の信号場設置で新設したトンネルを利用しています。新設された3つのトンネルは下り線、それまでの路線は上り線となりました。

なお、静狩~第1静狩トンネルも複線化で移動しています。上り線の海側に土手が残っています。どうして下り線だけ新設しなかったのかは謎ですが……

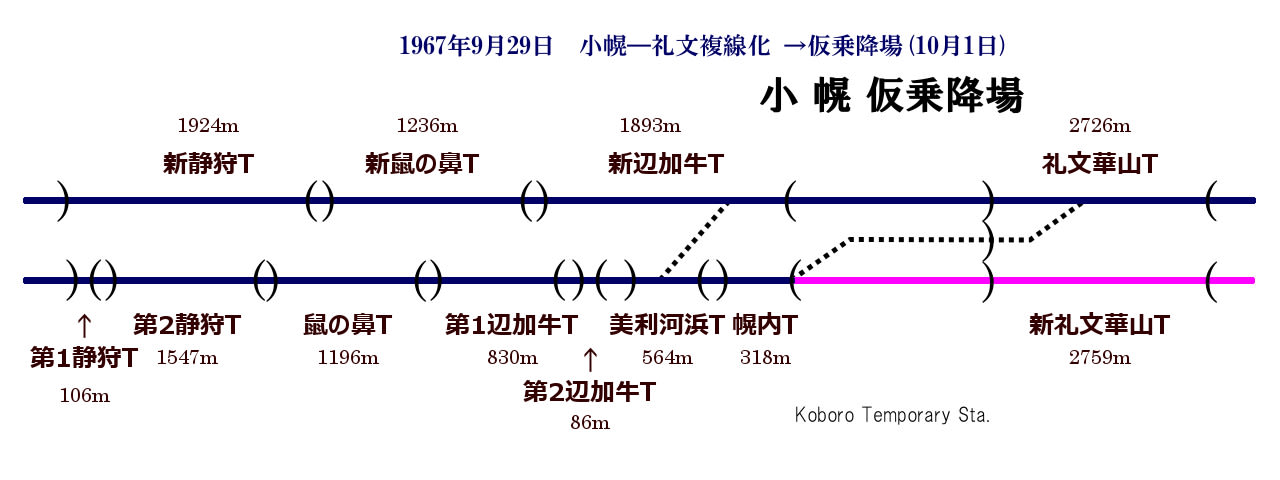

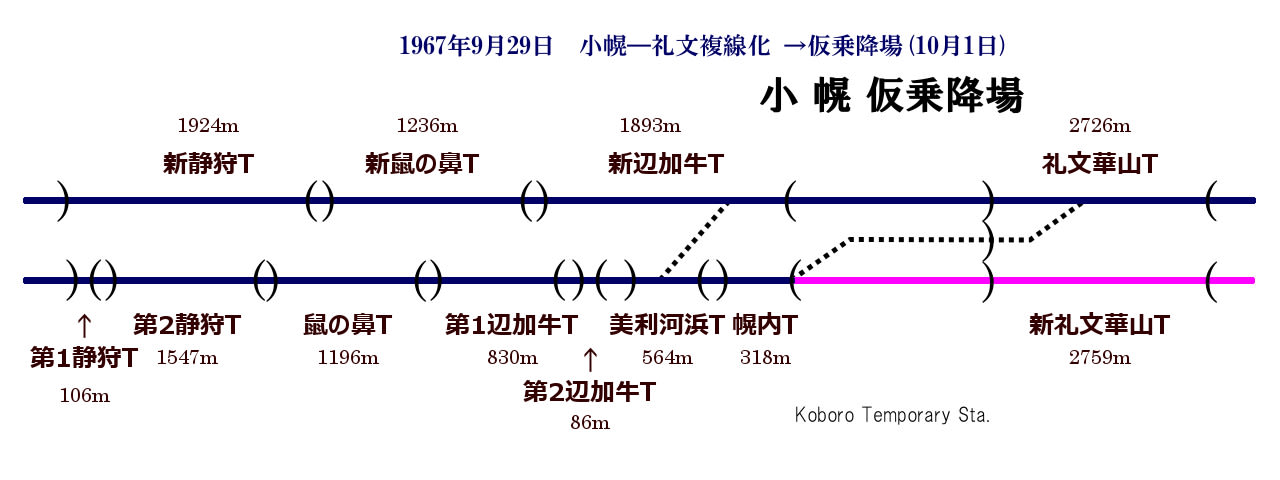

静狩~小幌の複線化が完了した1964年から小幌~礼文も工事が進み、1967年9月29日に新礼文華山トンネルによる上り新線が開通しました。幌内トンネルの出口から新線に切り替えるという大掛かりなもので、これにより開業時からある線路は廃止されました。

小幌は信号場としての役目を失いますが、トンネルの保守基地でもあったことから設備はそのままに仮乗降場として存続しました。

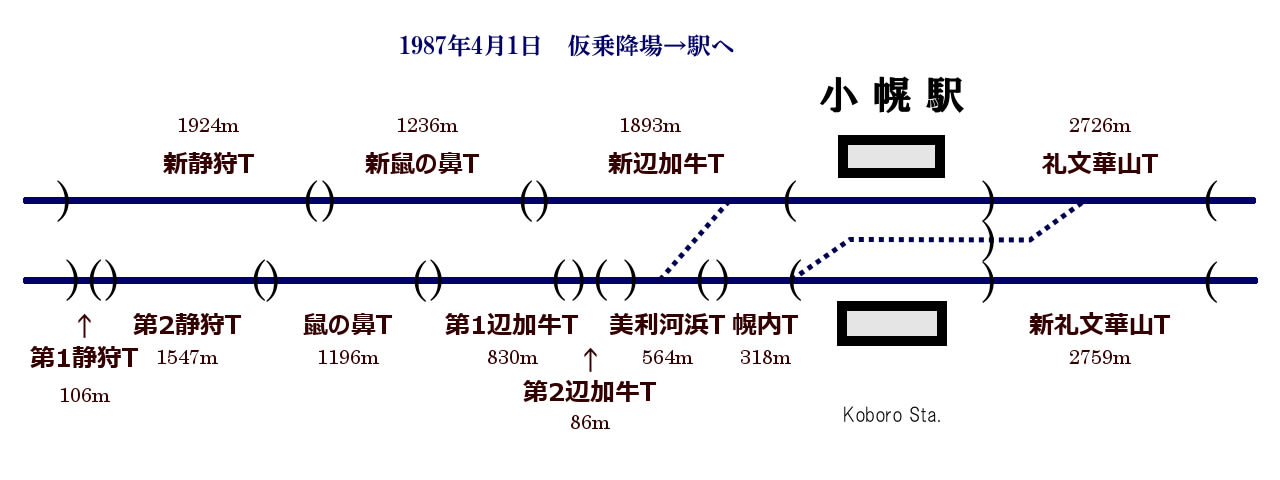

そして1987年4月1日。国鉄からJRになったのを機に駅に昇格しました。

それらを踏まえたうえで、小幌の駅を見渡してみましょう。

こちらが全景。左のコンクリートのホームが下り線。右の鉄板でできたホームが上り線です。

トンネルは左から、礼文華トンネル(現行:下り線/旧本線)、礼文華トンネル(廃止:旧待避線)、新礼文華トンネル(現行:上り線)です。

配線図は、この位置関係に対応しています。

反対側の景色。詰所が一段高いところにあります。

トンネルは左が幌内トンネル(現行:上り線/旧待避線)、右が新辺加牛トンネル(現行:下り線/旧本線)です。

廃止になった旧待避線から見た礼文側坑口。左が新礼文華山トンネル、右が礼文華山トンネル。いずれも3kmちかいトンネルです。

静狩側坑口。幌内と一緒に美利河浜の文字が見えますが、これはスノーシェッドで明かり区間がなくなっているからです。

別アングルから。よく見ると、幌内トンネルの出口がやや広いのが分かります。現在は新礼文華山トンネルから幌内トンネルにまっすぐレールが引かれていますが、開業当初は礼文華山トンネル側からまっすぐつながっていたと考えられます。新礼文華山トンネル側に線路を修正した跡とみていいでしょう。

その証拠に、廃止となった旧待避線は、合流直前で急にS字を描きます。かつては本線だったことを考えると不自然です。枕木の位置からして、現在よりも右側に線路が引かれていたのだろうと容易に想像がつきます。

おそらく、小幌―礼文新線を建設するときに、礼文華トンネルへまっすぐ進んでいた線路を新礼文華トンネル側にしたのでしょう。複線化でポイントを撤去して、現在の姿になったと考えます。

不自然なカーブを描き、廃坑に吸い込まれていく旧待避線。

中央に残る線路は、新鮮に役目を奪われた、本線の哀れな末路なのです。

小幌駅を生きながらえさせる理由になった保線詰所は、上り線脇に設置されています。

簡素なプレハブですが、人がいた形跡を感じます。

詰所の脇から西に抜ける道があります……いや、道といっていいのかは微妙ですが。

静サツ選手、時間と日の長さからこちらの探索は断念しています。

トイレまであるやさしい駅。

下り線・礼文華山トンネルそばにも詰所がありますが、見たところこっちは昔のもののようです。

ホームを見てみましょう。

上り線ホーム。後付け感満載です。

別アングルから。

上に立つとこんな感じ。幅は1メートル強。列車が通過しようものなら……是非体感してみてください。

小幌駅は沢を跨いでおり、ホームから水の流れが見えます。

下りホームはしっかりとした石造りです。信号所以来のものでしょう。

ホームは構内踏切で繋がっており、遮断器まで設置されています(設置は最近らしいです)。踏切と別に、トンネルから「ビー、ビー」と接近警報も鳴るため、列車がやってくるときだけはちょっとやかましいです。

あきらかに踏切がつながってないことからも、小幌駅設置の苦労が分かります。

昔は柵も何もなかったらしいですが、訪れる人が多くなったからなのか、あちこちに立ち入り禁止のテープが張られています。

が、それも有名無実で、ご覧のように明らかに登った形跡もあります。

登るとこんな感じらしいですが……

(「日本一の秘境駅」小幌駅 | 北海道豊浦町(http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002331.html)より)

17時45分。キハ40が通過していきます。小幌には普通列車の半分ほどしか停まりません。

とはいうものの、北海道では普通列車が通過するのはそこまで珍しくありません。というか、石北本線の生野や留萌本線の北秩父別のように大多数が通過していく駅もあるので、これでも停まっているほうです。

時刻表を見てみましょう。

まずは上り。1日5本です。多いと思ったあなたはローカル線に毒されていますよ?

そして下りは1日3本。静サツ選手が乗ってきた15時40分の次が17時55分で、これが最終列車になります。一応長万部行きの最終が19時12分にありますが、それすら逃すとこの駅で一晩明かすことになりますよ。熊がいる(かもしれない)この駅で。

日も沈み、いよいよ札幌方面の最終列車を待つのみとなりました。お別れの時が、近づいているようです。

【TIME:2015/8/24 17:55】

17時55分。人里とは無縁の秘境駅にキハ150の普通列車がやってきました。

人家もなければ道すらもない。そんな駅ですから、廃止の話がなかったのが不思議なほどでした。

その不安が的中したのは今年の7月。JR北海道が豊浦町に対し、廃止の勧告を出したのです。しかも、10月廃止という、異常ともいえる勧告でした。

静サツ選手が小幌に降り立ったとき、駅ナンバリング「H45」は、まさに消されようとしていたのです。

しかし、地元はこれに待ったをかけました。

既に小幌駅の名前は、日本一の秘境駅として、鉄道ファンのみならず知れ渡っています。まして、豊浦町の場合、小幌駅を新たな観光資源とすえ、今年から新たに部署をおくほどの気合を入れていました。小幌駅のページをつくるほどの気合の入れようです(→「日本一の秘境駅」小幌駅 )。

結局、ひとまず10月の廃止は見送りとなり、今後ともJRと協議していくようです。

豊浦町の負担や冬期運休(豊浦町から案として出された)など、様々な問題が渦巻く小幌駅。とりあえず言えるのは、もうしばらくの間、この秘境駅に訪れることができるということだけです。

東室蘭行き最終に乗り込んだところで、最終回に続きます!

最終回に続く

前回のあらすじ 夕日が拝めたよ!

【TIME:2015/8/24 17:20】

久しぶりに駅に戻ってきた静サツ選手。しかし、かれこれ16時間起きて、かつアグレッシブに歩き回った結果大分疲れています。もう動く元気もなさそうです。

てなわけで、こんなところに駅ができた経緯について語ろうと思います。

まずはこちらをご覧ください。

こちらが現在の小幌駅の配線になっています。左が静狩・函館方面、右が礼文・札幌方面です。見事に長大トンネルに挟まれた場所にあります。

なお、小幌駅はこれでも開けているほうで、他のトンネルはほぼ連続しています。幌内トンネル→美利河浜トンネルのように、スノーシェッドでつながっているところもあるので、トンネルの境目を知るのは難しいと思います。

では、どのようにこの駅ができたのでしょうか。

静狩~礼文に広がる礼文華海岸が人を寄せ付けない場所であることは前回でも触れましたが、北に住む人々はたくましく、幾度となくここに道を通そうとしました。1802年に現在の旧旧道が開通しひとまず交通はできるようになりましたが、鉄道は10km近い山を越えるための技術が足りていませんでした。

機関車の性能が上がり、2kmレベルのトンネルが普通に掘られるようになった1928年、現在の小幌を含む静狩~伊達紋別間が開業します。

この路線は長輪線と呼ばれていました。長万部と輪西(現在の東室蘭)を結ぶ路線として計画されたからです。

しかし、この時小幌には何もありませんでした。

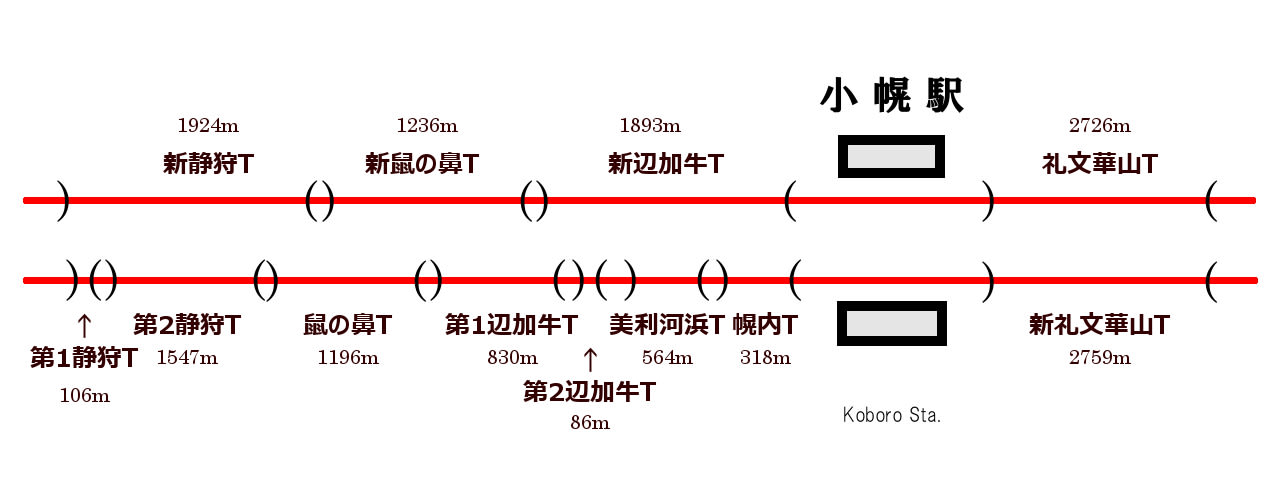

上は開業当時の配線です。静狩~礼文はおよそ10kmに渡りトンネルしかないという、当時にしては例のない路線でした。同時に、いかに険しい地形であるかも物語っています。

さて、ご覧の通り、現在のトンネルのある場所には1本しか線路がありません。ホームどころか、信号すら置かれていませんでした。

ここで、「線路の位置がおかしいのでは?」と感じると思いますが、この位置関係は後で大事になります。

1931年、長輪線は室蘭本線に組み込まれます。それまで室蘭~東室蘭~苫小牧~岩見沢が本線で、長輪線は支線のような存在でしたが、室蘭本線として統合されてからは室蘭~東室蘭が支線となりました。

なぜなら、長輪線が開業してから、それまで長万部~小樽の通称「山線」を通っていた優等列車や貨物が一部長輪線経由で運転されるようになったからです。なぜなら、長輪線はおおむね浜沿いを通るため、静狩~礼文の10パーミル勾配をのぞけば平らだからです。その10パーミルにしても、日本においてはゆるいほうの勾配です。トンネルで無理やりつないだのは無駄ではなかったのです。

室蘭本線も線形がいいため、特に貨物列車はこちらを経由しました。札幌を通らない分道南~道東・道北を早く結べるからです。この時代は青函連絡船との連絡が第一であり、旅客列車でも札幌を通らない列車が多くありました。旅客列車は一時山線経由に戻されましたが、千歳線が国有化されてからはこちらが大動脈として発展を遂げることになります。

時代は下り1942年。太平洋戦争も戦況が悪化し始めた頃、函館本線・室蘭本線には輸送力増加が求められました。近海の制海権・制空権を連合国に奪われかねないため、船による石炭輸送を鉄道に転換しようとしたのです。北海道の大動脈ならぬ『頚動脈』となりつつあった2線は、信号所の増設や複線化が急ピッチで進められました。

そして、室蘭本線では、10km近い静狩~礼文の輸送力増強が、至上の命題となったのでした。

こうして、1943年9月30日、中間地点に小幌信号場が誕生しました。青が既設線、ピンクが新設線です。

が、設置は苦難を極めました。

小幌駅は開けているとはいえ、トンネル間は100メートルほどしかありません。これではすれ違うどころではありません。かといって、礼文側は礼文華トンネルを抜ける3kmほど先、静狩側にいたっては第1静狩トンネルを抜ける5kmほど先までまとまった平地は存在しません。しかも、第1静狩トンネル出口から静狩駅まではわずか500メートルほどです。

そこで、苦肉の策としてトンネルに分岐をつくり、礼文華山トンネルと美利河浜トンネル内に分岐が作られ、そこから新たにトンネルが掘られました。これで何とか800メートルもの待避線を作ることができました。

もちろん、こんな場所でタブレットやスタフを交換できるわけもないので、通票閉塞ではなく連動閉塞が採用されています。また、安全側線が既設線側(図の青色側)にあることから、こちらが待避線となっていたと考えられます。

信号場でしたが、交通が不便な北海道では信号場での乗降を認めているケースが多く、小幌も例外ではありませんでした。職員やその家族の他、写真の文太郎浜やピリカ浜などにもまだ人が住んでおり、駅と同じ扱いを受けていました。この頃は国道37号線旧道とつながる道もあったといいます。

1960年代。高度成長期に入る頃、室蘭本線はますます多くの列車が走るようになります。私鉄からスタートした千歳線が国有化(1943年)されたのを機に、函館~札幌の需要も山線から奪っていったのです。折りしも、北海道における中心は、青函連絡船と接続する函館、多くの貨物が発着していた港町小樽から、人口50万人を突破した札幌に移りつつありました。

静狩~礼文も早速複線化が始まります。手始めに静狩~小幌が1964年に複線化されます。静狩から順に新静狩、新鼠の鼻、新辺加牛の3つのトンネルが山側に作られました。新辺加牛トンネルの小幌側300メートルほどは、1944年の信号場設置で新設したトンネルを利用しています。新設された3つのトンネルは下り線、それまでの路線は上り線となりました。

なお、静狩~第1静狩トンネルも複線化で移動しています。上り線の海側に土手が残っています。どうして下り線だけ新設しなかったのかは謎ですが……

静狩~小幌の複線化が完了した1964年から小幌~礼文も工事が進み、1967年9月29日に新礼文華山トンネルによる上り新線が開通しました。幌内トンネルの出口から新線に切り替えるという大掛かりなもので、これにより開業時からある線路は廃止されました。

小幌は信号場としての役目を失いますが、トンネルの保守基地でもあったことから設備はそのままに仮乗降場として存続しました。

そして1987年4月1日。国鉄からJRになったのを機に駅に昇格しました。

それらを踏まえたうえで、小幌の駅を見渡してみましょう。

こちらが全景。左のコンクリートのホームが下り線。右の鉄板でできたホームが上り線です。

トンネルは左から、礼文華トンネル(現行:下り線/旧本線)、礼文華トンネル(廃止:旧待避線)、新礼文華トンネル(現行:上り線)です。

配線図は、この位置関係に対応しています。

反対側の景色。詰所が一段高いところにあります。

トンネルは左が幌内トンネル(現行:上り線/旧待避線)、右が新辺加牛トンネル(現行:下り線/旧本線)です。

廃止になった旧待避線から見た礼文側坑口。左が新礼文華山トンネル、右が礼文華山トンネル。いずれも3kmちかいトンネルです。

静狩側坑口。幌内と一緒に美利河浜の文字が見えますが、これはスノーシェッドで明かり区間がなくなっているからです。

別アングルから。よく見ると、幌内トンネルの出口がやや広いのが分かります。現在は新礼文華山トンネルから幌内トンネルにまっすぐレールが引かれていますが、開業当初は礼文華山トンネル側からまっすぐつながっていたと考えられます。新礼文華山トンネル側に線路を修正した跡とみていいでしょう。

その証拠に、廃止となった旧待避線は、合流直前で急にS字を描きます。かつては本線だったことを考えると不自然です。枕木の位置からして、現在よりも右側に線路が引かれていたのだろうと容易に想像がつきます。

おそらく、小幌―礼文新線を建設するときに、礼文華トンネルへまっすぐ進んでいた線路を新礼文華トンネル側にしたのでしょう。複線化でポイントを撤去して、現在の姿になったと考えます。

不自然なカーブを描き、廃坑に吸い込まれていく旧待避線。

中央に残る線路は、新鮮に役目を奪われた、本線の哀れな末路なのです。

小幌駅を生きながらえさせる理由になった保線詰所は、上り線脇に設置されています。

簡素なプレハブですが、人がいた形跡を感じます。

詰所の脇から西に抜ける道があります……いや、道といっていいのかは微妙ですが。

静サツ選手、時間と日の長さからこちらの探索は断念しています。

トイレまであるやさしい駅。

下り線・礼文華山トンネルそばにも詰所がありますが、見たところこっちは昔のもののようです。

ホームを見てみましょう。

上り線ホーム。後付け感満載です。

別アングルから。

上に立つとこんな感じ。幅は1メートル強。列車が通過しようものなら……是非体感してみてください。

小幌駅は沢を跨いでおり、ホームから水の流れが見えます。

下りホームはしっかりとした石造りです。信号所以来のものでしょう。

ホームは構内踏切で繋がっており、遮断器まで設置されています(設置は最近らしいです)。踏切と別に、トンネルから「ビー、ビー」と接近警報も鳴るため、列車がやってくるときだけはちょっとやかましいです。

あきらかに踏切がつながってないことからも、小幌駅設置の苦労が分かります。

昔は柵も何もなかったらしいですが、訪れる人が多くなったからなのか、あちこちに立ち入り禁止のテープが張られています。

が、それも有名無実で、ご覧のように明らかに登った形跡もあります。

登るとこんな感じらしいですが……

(「日本一の秘境駅」小幌駅 | 北海道豊浦町(http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002331.html)より)

17時45分。キハ40が通過していきます。小幌には普通列車の半分ほどしか停まりません。

とはいうものの、北海道では普通列車が通過するのはそこまで珍しくありません。というか、石北本線の生野や留萌本線の北秩父別のように大多数が通過していく駅もあるので、これでも停まっているほうです。

時刻表を見てみましょう。

まずは上り。1日5本です。多いと思ったあなたはローカル線に毒されていますよ?

そして下りは1日3本。静サツ選手が乗ってきた15時40分の次が17時55分で、これが最終列車になります。一応長万部行きの最終が19時12分にありますが、それすら逃すとこの駅で一晩明かすことになりますよ。熊がいる(かもしれない)この駅で。

日も沈み、いよいよ札幌方面の最終列車を待つのみとなりました。お別れの時が、近づいているようです。

【TIME:2015/8/24 17:55】

17時55分。人里とは無縁の秘境駅にキハ150の普通列車がやってきました。

人家もなければ道すらもない。そんな駅ですから、廃止の話がなかったのが不思議なほどでした。

その不安が的中したのは今年の7月。JR北海道が豊浦町に対し、廃止の勧告を出したのです。しかも、10月廃止という、異常ともいえる勧告でした。

静サツ選手が小幌に降り立ったとき、駅ナンバリング「H45」は、まさに消されようとしていたのです。

しかし、地元はこれに待ったをかけました。

既に小幌駅の名前は、日本一の秘境駅として、鉄道ファンのみならず知れ渡っています。まして、豊浦町の場合、小幌駅を新たな観光資源とすえ、今年から新たに部署をおくほどの気合を入れていました。小幌駅のページをつくるほどの気合の入れようです(→「日本一の秘境駅」小幌駅 )。

結局、ひとまず10月の廃止は見送りとなり、今後ともJRと協議していくようです。

豊浦町の負担や冬期運休(豊浦町から案として出された)など、様々な問題が渦巻く小幌駅。とりあえず言えるのは、もうしばらくの間、この秘境駅に訪れることができるということだけです。

東室蘭行き最終に乗り込んだところで、最終回に続きます!

最終回に続く

豊浦町の件の写真が撮影されたときにはそういうの

なかったのですよ.ロープや柵の類が一切写って

いないのがおわかり頂けるかと・・・

さすがにロープが張られて以降は堂々と登っていく輩は

居ないかと思われです.はぃ.(´・ω・)