前回のあらすじ

189系で富士山の麓までやってきました。

2013/12/28 10:39 河口湖駅

「ホリデー快速富士山1号」で、終点の河口湖までやってきました。

国鉄型車両の189系は人気者です。河口湖についてからというもの、ずっとカメラに囲まれていました。昔と違い、親子連れで撮る人も増えましたね。

さて、河口湖駅は2面3線になっており、注目されていない残り2線にも電車がいました。

1本は富士急6000系。そしてもう1本は豊田車両センターの115系です。

高崎の115系は湘南色でしたが、豊田の115系は全て横須賀色=スカ色となっています。これは、中央本線が電化されたとき、横須賀線からスカ色の70系・72系などがやってきたためです。本家横須賀線ではE217系となり帯に残すのみとなりましたが、中央東線にはまだスカ色の電車が残っています。

普段は中央本線立川~小淵沢で働いているスカ色の115系は、1往復だけ富士急行に乗り入れてきます。

折り返し4542Mとなる115系。大月で甲府発の115系を連結し、6両で高尾まで向かいます。

ということで、河口湖から今来た道を115系で戻ることにします。

河口湖駅は富士五湖地域の観光の拠点ですが、115系に比べたら大して興味もないので。

115系の車内。豊田車両センターの115系は300番台で、現存する中では古い部類になります。

後ろでは189系が入換作業を始めました。一旦引込み線に入った後、夕方まで側線に留置されます。

入れ替え線に入り終わる頃、4542Mの発車となります。

[富士急行 4542M 河口湖10:45→高尾12:22(大月で542M(甲府10:39発)連結)]

《河口湖 10:43発》

10分足らずで河口湖を後にします。

富士急ハイランドからわずかに乗ってきました。

大月からの線路が寄り添います。

作業倉庫の前に置かれた169系。元三鷹車両センターM5編成のクモハ169-27です。元165系の2000形「フジサン特急」部品取り用として3両編成1本が富士急に譲渡されたのですが、現在は1両が残るのみとなっています。

この記事を作成した段階では既に2000形2002編成が引退しているので、今後クモハ169-27に変わって部品取りの座に就くことでしょう。

《富士山 10:48着》

方向転換のためしばし停車。

富士山がきれいです。

この駅で6000系と交換。6000系は3本あるため頻繁に見かけます。

《富士山 10:51発》

進行方向を変え、このまま高尾まで戻り――ません。

《下吉田 10:56着》

富士山から二つ目(←文字にすると違和感MAX)の下吉田で降りました。

一日1往復の115系列車は大月方面へ去っていきました。

下吉田駅の標高は753メートル。富士山から数えて一つ目の交換駅でもあります。

元は一交換駅に過ぎなかった下吉田駅ですが、かの有名なデザイナー・水戸岡鋭治氏によって大改装が行われました。

ホーム屋根と、その中にあるガラス張りの待合室も一つです。

では、駅舎をくぐってみます。

下吉田駅の改札にはのれんがかかっています。

駅舎中央は大きな空洞となっています。

天井には鳳凰が描かれています。

壁に飾られている富士山の絵。実は、色がついているのは稜線の部分だけ。それが、遠くから見ると錯覚で富士山が浮かび上がるようになっているのです。

こちらが下吉田駅の駅舎。1929年の開業からあるもので、戦前の名古屋駅を模したものと伝えられています。なんとなく身延線の南甲府駅を思わせる色とデザインです。

水戸岡氏のデザインにより赤色屋根のアクセントが加わりました。

駅舎正面に向かって左手には、喫茶店「下吉田倶楽部」があります。

昼飯時なので先に吉田うどんを食べに行くことにしました。

富士吉田には独特のスタイルを持つうどんがあり、市内に60店舗近くあります。

下吉田駅から歩くこと10分弱。富士山がきれいです。

実は、この写真にうどん屋の入口が見えているのですが、おわかりですか?

今回よったお店は名の知れた名店「みさきうどん」です。この店に限らず、奥まったところにある上、通りに看板がないため入口は近くに行かないと分かりません。

こちらが店内。どうみても民家です。

そう、吉田うどんの特徴の一つが、大抵のお店が民家を間借りしたような店であることです。

吉田のうどんは、江戸時代に富士講(富士山をご神体とし、富士山に登る=お参りすることを目標とする)の登山客相手に軒先で出したのがルーツといわれています。そのため、現在でもお店の体裁を構える店は多くなく、民家に擬態しています。

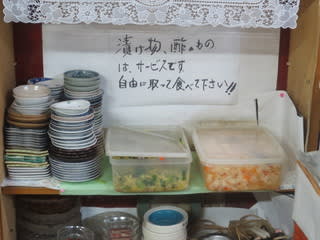

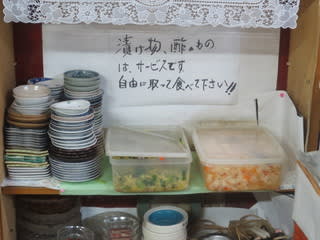

お茶とお漬物コーナー。

お漬物は取り放題です。

「肉うどん」大盛りを注文して出てきたのがこちら。上に載っているのは味のついた馬肉とキャベツです。どういうわけか富士吉田では具は馬肉とキャベツが一般的です。

さて、肝心の麺はというと、硬い。小麦粉を固めましたといわんばかりのコシの強さです。太さも一定ではなく、一般的なうどんより長さも短いです。

これは、吉田のうどんが男の料理であったことに由来します。富士吉田地域は稲作にあまり適さないため、戦前まで男は行商、女は織物をするのが一般的でした。行商から帰ってきた男が女に代わって腹持ちのいい料理を作ろうとしたため、このようなうどんができたといわれています。そう考えると、対抗できる具はくせの強い馬肉になるのは自然ともいえます。

肉とキャベツと麺を、醤油ベースの汁で流し込めば、なるほど力強い味がしました。かめばかむほど味が出てきます。

ちなみに、こちらの肉うどんは400円、大盛りでも500円。この安さも吉田うどんの特徴の一つです。

大盛りを食べて満足……かと思いきや、勢い余って二軒目に言ってしまいました。

「みさきうどん」から程近いこちらの「源氏」は、しっかりとした店構えをしています。

ここでも肉うどんを注文。先程も書いたように、吉田のうどんは小麦粉の塊のような腹持ちのいい料理ですから、二杯ともなるとさすがにきつくなってきます。源氏は汁が多めなので、胃の容量はさらに圧迫されることに……

なんとか完食し、下吉田駅に戻ってきました。

さて、先程は駅舎を紹介したので、周囲の紹介をします。

まずは「下吉田ブルートレインテラス」です。

下吉田駅で最も手の加えられたこの場所は、コンクリートの広場と1両の寝台車からなります。

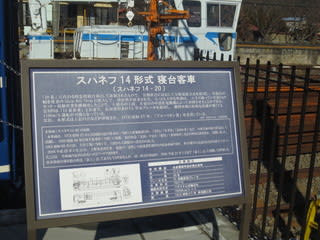

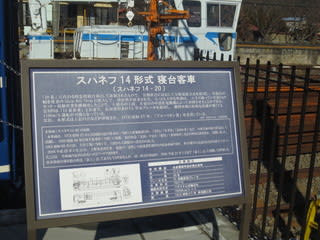

置かれているのはスハネフ14-20。

元は「北陸」で活躍していた車両を持ってきたものです。

隅々まできれいにされています。現存するブルートレインの保存車両の中で最も整備が行き届いていると思います。

ヘッドマークはもちろん「富士」。

このスハネフ14-20は「富士」には用いられていませんでしたが、末期の「富士」には14系寝台車が使われていました。

製造当初の3段寝台マーク(星三つ)も再現。

方向幕も全盛期の西鹿児島行きとなっています。ただ、14系客車だったのは「富士」が大分まで短縮された後でしたが……

内部は「北陸」時代のものですが、可能な限り国鉄時代を復刻しているようです。

ブルートレインテラスの反対側には、富士山麓電気鉄道時代の貨車がおかれています。

逆光にたたずむ駅舎。

「富士」と富士山。奇しくも、ブルートレインの青と白は、富士山の青みがかった岩肌と白い万年雪と同じです。

12時35分。大月から普通列車がやってきました。6000系です。

同時に、反対から私の乗る大月行きの普通列車が――

ナニ……コレ……?

続く!

189系で富士山の麓までやってきました。

2013/12/28 10:39 河口湖駅

「ホリデー快速富士山1号」で、終点の河口湖までやってきました。

国鉄型車両の189系は人気者です。河口湖についてからというもの、ずっとカメラに囲まれていました。昔と違い、親子連れで撮る人も増えましたね。

さて、河口湖駅は2面3線になっており、注目されていない残り2線にも電車がいました。

1本は富士急6000系。そしてもう1本は豊田車両センターの115系です。

高崎の115系は湘南色でしたが、豊田の115系は全て横須賀色=スカ色となっています。これは、中央本線が電化されたとき、横須賀線からスカ色の70系・72系などがやってきたためです。本家横須賀線ではE217系となり帯に残すのみとなりましたが、中央東線にはまだスカ色の電車が残っています。

普段は中央本線立川~小淵沢で働いているスカ色の115系は、1往復だけ富士急行に乗り入れてきます。

折り返し4542Mとなる115系。大月で甲府発の115系を連結し、6両で高尾まで向かいます。

ということで、河口湖から今来た道を115系で戻ることにします。

河口湖駅は富士五湖地域の観光の拠点ですが、115系に比べたら大して興味もないので。

115系の車内。豊田車両センターの115系は300番台で、現存する中では古い部類になります。

後ろでは189系が入換作業を始めました。一旦引込み線に入った後、夕方まで側線に留置されます。

入れ替え線に入り終わる頃、4542Mの発車となります。

[富士急行 4542M 河口湖10:45→高尾12:22(大月で542M(甲府10:39発)連結)]

《河口湖 10:43発》

10分足らずで河口湖を後にします。

富士急ハイランドからわずかに乗ってきました。

大月からの線路が寄り添います。

作業倉庫の前に置かれた169系。元三鷹車両センターM5編成のクモハ169-27です。元165系の2000形「フジサン特急」部品取り用として3両編成1本が富士急に譲渡されたのですが、現在は1両が残るのみとなっています。

この記事を作成した段階では既に2000形2002編成が引退しているので、今後クモハ169-27に変わって部品取りの座に就くことでしょう。

《富士山 10:48着》

方向転換のためしばし停車。

富士山がきれいです。

この駅で6000系と交換。6000系は3本あるため頻繁に見かけます。

《富士山 10:51発》

進行方向を変え、このまま高尾まで戻り――ません。

《下吉田 10:56着》

富士山から二つ目(←文字にすると違和感MAX)の下吉田で降りました。

一日1往復の115系列車は大月方面へ去っていきました。

下吉田駅の標高は753メートル。富士山から数えて一つ目の交換駅でもあります。

元は一交換駅に過ぎなかった下吉田駅ですが、かの有名なデザイナー・水戸岡鋭治氏によって大改装が行われました。

ホーム屋根と、その中にあるガラス張りの待合室も一つです。

では、駅舎をくぐってみます。

下吉田駅の改札にはのれんがかかっています。

駅舎中央は大きな空洞となっています。

天井には鳳凰が描かれています。

壁に飾られている富士山の絵。実は、色がついているのは稜線の部分だけ。それが、遠くから見ると錯覚で富士山が浮かび上がるようになっているのです。

こちらが下吉田駅の駅舎。1929年の開業からあるもので、戦前の名古屋駅を模したものと伝えられています。なんとなく身延線の南甲府駅を思わせる色とデザインです。

水戸岡氏のデザインにより赤色屋根のアクセントが加わりました。

駅舎正面に向かって左手には、喫茶店「下吉田倶楽部」があります。

昼飯時なので先に吉田うどんを食べに行くことにしました。

富士吉田には独特のスタイルを持つうどんがあり、市内に60店舗近くあります。

下吉田駅から歩くこと10分弱。富士山がきれいです。

実は、この写真にうどん屋の入口が見えているのですが、おわかりですか?

今回よったお店は名の知れた名店「みさきうどん」です。この店に限らず、奥まったところにある上、通りに看板がないため入口は近くに行かないと分かりません。

こちらが店内。どうみても民家です。

そう、吉田うどんの特徴の一つが、大抵のお店が民家を間借りしたような店であることです。

吉田のうどんは、江戸時代に富士講(富士山をご神体とし、富士山に登る=お参りすることを目標とする)の登山客相手に軒先で出したのがルーツといわれています。そのため、現在でもお店の体裁を構える店は多くなく、民家に擬態しています。

お茶とお漬物コーナー。

お漬物は取り放題です。

「肉うどん」大盛りを注文して出てきたのがこちら。上に載っているのは味のついた馬肉とキャベツです。どういうわけか富士吉田では具は馬肉とキャベツが一般的です。

さて、肝心の麺はというと、硬い。小麦粉を固めましたといわんばかりのコシの強さです。太さも一定ではなく、一般的なうどんより長さも短いです。

これは、吉田のうどんが男の料理であったことに由来します。富士吉田地域は稲作にあまり適さないため、戦前まで男は行商、女は織物をするのが一般的でした。行商から帰ってきた男が女に代わって腹持ちのいい料理を作ろうとしたため、このようなうどんができたといわれています。そう考えると、対抗できる具はくせの強い馬肉になるのは自然ともいえます。

肉とキャベツと麺を、醤油ベースの汁で流し込めば、なるほど力強い味がしました。かめばかむほど味が出てきます。

ちなみに、こちらの肉うどんは400円、大盛りでも500円。この安さも吉田うどんの特徴の一つです。

大盛りを食べて満足……かと思いきや、勢い余って二軒目に言ってしまいました。

「みさきうどん」から程近いこちらの「源氏」は、しっかりとした店構えをしています。

ここでも肉うどんを注文。先程も書いたように、吉田のうどんは小麦粉の塊のような腹持ちのいい料理ですから、二杯ともなるとさすがにきつくなってきます。源氏は汁が多めなので、胃の容量はさらに圧迫されることに……

なんとか完食し、下吉田駅に戻ってきました。

さて、先程は駅舎を紹介したので、周囲の紹介をします。

まずは「下吉田ブルートレインテラス」です。

下吉田駅で最も手の加えられたこの場所は、コンクリートの広場と1両の寝台車からなります。

置かれているのはスハネフ14-20。

元は「北陸」で活躍していた車両を持ってきたものです。

隅々まできれいにされています。現存するブルートレインの保存車両の中で最も整備が行き届いていると思います。

ヘッドマークはもちろん「富士」。

このスハネフ14-20は「富士」には用いられていませんでしたが、末期の「富士」には14系寝台車が使われていました。

製造当初の3段寝台マーク(星三つ)も再現。

方向幕も全盛期の西鹿児島行きとなっています。ただ、14系客車だったのは「富士」が大分まで短縮された後でしたが……

内部は「北陸」時代のものですが、可能な限り国鉄時代を復刻しているようです。

ブルートレインテラスの反対側には、富士山麓電気鉄道時代の貨車がおかれています。

逆光にたたずむ駅舎。

「富士」と富士山。奇しくも、ブルートレインの青と白は、富士山の青みがかった岩肌と白い万年雪と同じです。

12時35分。大月から普通列車がやってきました。6000系です。

同時に、反対から私の乗る大月行きの普通列車が――

ナニ……コレ……?

続く!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます