堺市役所高層館21階展望階より母校と金剛山(右奥、右から一つ目の山 標高1,125m)を望む

前田秀一 プロフィール

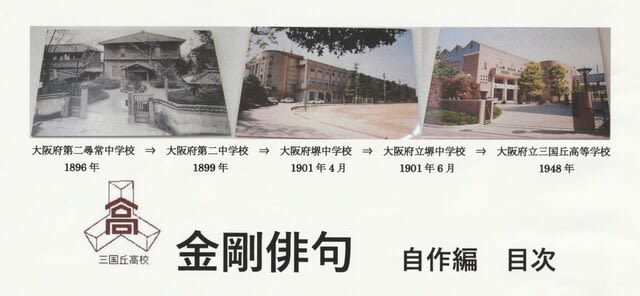

「金剛俳句」について

三国丘高校七期同期生の土生重次さんが平成三年に主宰として始めた「扉俳句会」を、平成十三年の彼の没後、会員が継続しています。会員は中野陽典さんや小川誠二郎などで、全国に二百名ほど居ます。東京、横浜、大阪、長野、福岡などの支部で毎月句会などの活動をしています。全国大会や、四季句会などで、毎年顔を合わせています。毎月、「扉」という俳句雑誌を発行して、会員の作品などを掲載しています。

土生俳句、扉俳句の方針は、「一読句意明解」であること、「一句にひと節」と言って、一句に何か一点パンチの効いたポイントがあること、「即物具象」、「観念句を排す」、などです。

読者が句を読んで眼前に景が浮かぶ句を詠め、俳句は韻文の詩であるので景を描写せよ、散文の説明は要らない、形容詞は弱い、名詞は強い、名詞で勝負せよ、自分は何に感動したのか、それを描写せよ、等々が教えの眼目でした。

世の中にある俳句結社は七百とも八百ともいわれており、それぞれ流儀を持って推進されていますが、「金剛俳句」は扉俳句、土生俳句で歩んで行きたいと存じます。是非ご賛同下さい。

平成二十五年九月十九日 小川誠二郎

「扉俳句会」については、こちらから

「大阪府立三国丘高等学校」については、こちらから

「金剛俳句」自作句編 目次(第1集~第7集)は、 こちらから

俳句への気づきと“思い”

「茶の湯」の大成の背景を追って『山上宗二記』に記された茶湯者の覚悟の一つ「濃茶呑ヤウ」を考察しました(*)。

その文献調査の過程で、松尾芭蕉の第三番目の紀行『笈の小文』に巡りあい、冒頭に風雅論の一節を見出し大変感銘を受けました。

「西行の和歌に於ける、宗祇の連歌に於ける、雪舟の絵に於ける、利休が茶に於ける其の貫道する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時を友とす。・・・」

中世から近世に至るそれぞれの時代に一世を風靡した芸道を列挙して それを貫くものはひとつ、すなわち「風雅の道」、これは「不易」(いつまでも変わらない文化)であると述べています。

日々の変化の大きい今日の「流行」に対峙する見識であり、「不易流行」という文化の真髄を教えていることを知りました。改めて芭蕉俳句の宇宙観を思い知ることとなり、季題諷詠の文学としての俳句の素晴らしさに気づかされました。

奇しくも、高校同期同窓会の後、校歌に縁を持つ「金剛俳句」へお誘いを受け、余生の付加価値を求めて新たな挑戦を試みることにしました。

とは言え、「韻文」とは縁のない世界で過してきた身に戸惑いはありましたが、幸いにして同窓同期・小川誠二郎師のお導きにより喜寿の手習いで「不易流行」を体感してみたいとの好奇心に励まされております。

*:前田秀一 『山上宗二忌』における 茶湯者覚悟 濃茶呑ヤウ その一考察

平成二十六年一月一日 前田秀一

句評:小川誠二郎師 掲載句:前田秀一

金剛俳句 第八回 季語:春 (平成二十六年四月)

鳥引きて賑はひし池風もなく

選句:◎○

★できています。「し」は過去回想の助動詞「き」の連体形で、正しい用法です

水温み鯉の背びれの水面切る ⇒ 春光や鯉の背びれの水面切る

選句:◎○○○○

★いいところを捉えています。「水温む」と「水面切る」では付き過ぎの感じが出ますので、少し離した季語にしましょう。

「春光や鯉の背びれの水面切る」

でいかがでしょうか。

根を張れり引く手を工夫春の草 ⇒ 抜くほどに手先の慣れて春の草

選句:○

★三段切れになっています。食材を買って来て袋に入れたままぽんと提供されたような印象をうけます。関連付けて俳句に料理してお出ししましょう。

「抜くほどに手先の慣れて春の草」

でいかがでしょうか。

金剛俳句 第七回 季語:春 (平成二十六年三月)

白内の患ひ癒えり春光 ⇒ 白内障癒え春光の街歩く

選句 ◎○

★「白内障」を「白内」と略すのは無理と思います。「春光」は「はるひかり」とは言わず、「しゆ・ん・くわ・う」で四文字ですから字足らずになります。

「白内障」は「患ひ」ですから「患ひ」は言わずもがなです。

「白内障癒え春光の街歩く」で癒えた喜び、春の喜びを詠んでみましょう。

「癒え」は「癒ゆ」(終止形)の連用形で、「癒ゆ」の「ゆ」の属する「やいゆえよ」の「ゆ」と「え」を用いて活用する下二段活用動詞の連用形で、「え」が正しい仮名遣いです。

春寒にボード操り子ら跳ねる ⇒ 春寒の空スケボーの子らの跳ぬ

★「ボード」はスケートボードとスノーボードがあります。

「スノーボード」は冬の季語に見当りませんが、冬の季語に近いでしょうから、この句の場合は、スケートボードでしょう。

そうでないと「春寒」と季またがりになるでしょう。

「跳ねる」は現代語で、古文・文語は「跳ぬ」(終止形)(下二段活用動詞)の連体形「跳ぬる」となります。

「春寒の空スケボーの子らの跳ぬ」としましょうか。ちょっと苦しいですね。

「子ら」など、「ら」は「焦点が散漫になるからなるべく避けよ」と土生重次師は言われていましたが、この句の場合は、何人かの子が入れ替り立ち替りやっている景としてよしとしましょう。

雨雫抱きて膨らむ梅蕾 ⇒ 雨粒に梅の蕾の膨らみぬ

選句:○○

★「梅蕾」は苦しい造語と思います。

「雨粒に梅の蕾の膨らみぬ」でいいのではないでしょうか。

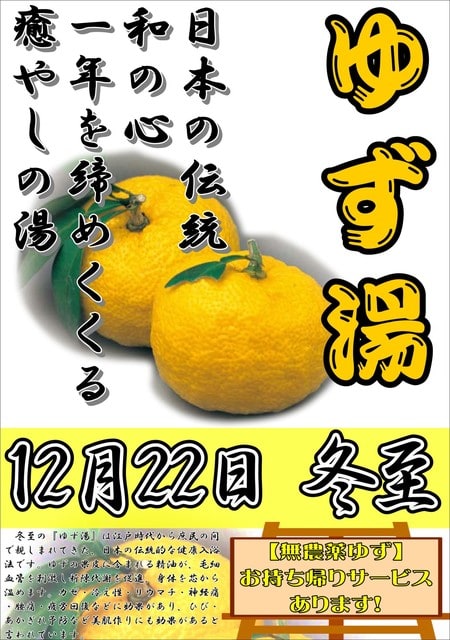

金剛俳句 第六回 季語:新年、冬 (平成二十六年二月)

水仙の一挿し床に目を集め ⇒ 水仙の一挿し客の目を集め

選句:○○○○

★すっきりとできています。

「水仙の一挿し客の目を集め」 としましょうか。

祝箸嬰の新たに家族膳 ⇒ 家族膳嬰に新たの祝箸

選句:◎○

★できています。めでたいことです。

語順をいじって、「家族膳嬰に新たの祝箸」 としましょうか。

寒林に走る黒雲歩を合わせ ⇒ 寒林に走る黒雲我を抜く

選句:◎○○

★できています。風雲急の感じを入れて、「寒林に走る黒雲我を抜く」

でいかがでしょうか。

金剛俳句 第五回 季語:新年、冬 (平成二十六年一月二十八日)

茜さす金剛の峰雪に映え ⇒ 金剛の雪に茜の夕日かな 選句:◎◎○

★「赤富士」は、広辞苑によると、晩夏から初秋の早朝によく見られるとされていて、朝のものというイメージですが、実際には、夕方にも西側が壮大に赤くなる景色もあります。つまり、朝と夕方に見ることができますので、どちらとも取れて、それはそれでいいのですが、どちらかにした方が読者は落ち着くと思います。「雪に映え」の主語が金剛の峰ですが、「金剛の峰の雪が映える」のでしょうから、どうも落ち着かない気がします。(極端に言えば、平地の雪に金剛の峰が映える、とも取れてしまいます)。

「金剛の雪に茜の夕日かな」でいいのではないでしょうか。

大阪府営 大泉緑地 こちらから

冬ざれの池に釣人息ひそめ ⇒ 冬ざれの池に釣り人丸く座す 選句:◎○○○○○○

★「息ひそめ」はそこまでは見えませんから、見たままを「冬ざれの池に釣り人丸く座す」

辺りでいかがでしょうか。釣り人は短気な人が多いそうですが、それが丸くなるおかしさ(諧謔味)を狙ったつもりです。

実南天寂れし庭に生けるごと ⇒ 実南天活けたる如し寂れ庭 選句:○○

★「寂れし」の「し」は過去回想の助動詞で、眼前の景を詠むなら、完了の状態が持続している助動詞「たる」でないといけません。しかし、文語で区別されていたこの二つの助動詞「し」と「たる」が、現代語では「た」一つになっています。そのため、現代文の意識の人は、「し」も「たる」も同じく「た」の扱いでいいと思うらしく、混同して俳句に詠まれている例がゴマンとあります。この句も「寂れている」と言いたいわけですから、「たる」でないといけないところです。この、「し」と「たる」の混同を嘆く人も多くて、中には、「し」と「たる」をもじって、「四斗樽の問題」として本を書いた人も居ます。現在の有名俳人の中にも「四斗樽」を混同して用いる人は多数居られます。文法的に間違いですと言っても多勢に無勢、とても歯が立ちません。せめて心ある人はこのことを意識して居て頂きたいところです。詳しくは池田俊二著、PHP研究所刊「日本語を知らない俳人たち」をご参照下さい.

「実南天活けたる如し寂れ庭」でしょうか。「寂れ庭」はちょっと苦しいところですが。

金剛俳句 第四回 季語:冬 (平成二十五年十二月十五日)

落ち葉敷く錦曼荼羅まはり道 ⇒ 曼荼羅の落葉の道に廻りけり

選句:◎○

★「敷く」は四段活用動詞で、その活用は、未然形「敷か(ず)」、連用形「敷き(たり)」、終止形「敷く」、連体形「敷く(時)」、已然形「敷け(ば)」、命令形「敷け」です。カ行のア段の「か」、イ段の「き」、ウ段の「く」、エ段の「け」、この四段を用いて活用しますから、「四段活用動詞」と言います。現代語では、このほかに、オ段の「こ」を使って「敷こ(う)」(「う」は意志の助動詞)がありますので、「五段活用動詞」と言います。「敷こ(う)」は未然形の二つ目の扱いです(「意志形」とか独立の活用形にすればいいのにと思うのですが)。文語では、未然形「敷か(ず)」に意志の助動詞「う」を付けて「敷かう」となりますので、四段活用のままです。四段活用動詞は終止形と連体形が同じ形の「敷く」になりますので、終止形か連体形かは文脈で読み分けますが、この句の場合は、終止形の「敷く」で一旦切れるとも取れますし、錦曼荼羅につながる連体形とも取れます。連体形ですと、「錦曼荼羅が落葉を敷く」景になってちょっと引っ掛かります。しかし、終止形ですと、三段切れといって、上五、中七、下五がそれぞれ独立になりますので、これは普通避けます。散り敷く落葉を錦曼荼羅と見立てたのでしょうから、「曼荼羅の落葉の道に廻りけり」でいかがでしょうか。

風情なき庭に華やぐ石蕗の花 ⇒ 色の無き庭に灯りて石蕗の花 選句:○○

★「風情なき」は具体性が見えません。「風情なき」も「華やぐ」も「言うてしもたらおもろない」の類です。「風情なき」「華やぐ」を具体的に描写したいところです。「色の無き庭に灯りて石蕗の花」でいかがでしょうか。

風呂吹きに妻も味しめ酒を酌む ⇒ 風呂吹を夫婦の愛でて吟醸酒 選句:◎○○

★景は詩的ですが、句は詩情から離れています。「風呂吹を夫婦の愛でて吟醸酒」でいかがでしょうか。「風呂吹き」は広辞苑では「風呂吹き」ですが、角川の歳時記では「風呂吹」となっています。俳句では、名詞の場合は送り仮名は付けない例が多いようです。

金剛句会 第三回 季語:秋 (平成二十五年十一月二十三日)

語り来し日々がめぐれり秋彼岸 ⇒ 毎年の祭の手順手に覚え

選句:○○

★「語り来し日々がめぐれり」は、何のことか作者のみが知っていることで、読者にはどういう事柄か判りません。俳句は「座の文芸」で、一座の皆様に、こういうことに感動しました、と言って、句にして出して、共感を得て、作者もそれを喜びとする、というものです。そこへ、私だけが知っている事柄の句を出しても、一座の読者は「さよか」と思うだけで、感動の共鳴からは遠い話です。「」といった事柄でしょうか。

絆舞ふ伊達と堺を秋まつり ⇒ 秋まつり伊達と堺の絆かな

★堺祭は全国区には今一歩ですから、少し説明調になりますが、「秋まつり伊達と堺の絆かな」としましょうか。

「堺まつり」“すずめ踊り”編 平成25年度 こちらから

煙たつ苅田に野焼きここかしこ ⇒ 夕暮れの苅田に炎ここかしこ 選句:○

★景色の見えるいい句です。「苅田」は秋の季語、「野焼」は春の季語、「季またがり」の句になっています。「野焼き」と来れば「煙たつ」は言わずとも想像はつきますから省いて、「夕暮れの苅田に炎ここかしこ」でいいでしょう。季語は「苅田」で秋の季語です。「刈田」と書くことが多いようです。

金剛句会 第二回 季語:秋 (平成二十五年九月十九日)

堺まつりすずめ踊りや人輝き ⇒ 舞の手はすずめの翼堺まつり

★「まつり」は夏の季語、「踊り」は秋の季語で、一句に季語が二つ、季節を異にして織り込まれています。こういう句を「季(き)またがり」の句と言います。一句に同じ季節の季語が二つある句を「季重なり(きがさなり)」の句と言います。「季またがり」も「季重なり」も、いけないと言うほどのことではありませんが、俳句は一句に季語一個が原則です。

「堺まつり」「すずめ踊り」は当地では知らない人は居ないでしょうが、全国的にはあと一歩でしょう。知らない人には、「堺まつりすずめ踊りや」と言われても、どんな景か、目に浮かぶまでは行かないでしょう。また、知っている人にとっては、それは知っているが、それのどういう点に感動されたのですか、と聞きたいところでしょう。「人輝き」はシンボル的キャッチフレーズですが、俳句の場では抽象的で、眼前に浮かぶ景は、読者によって多彩になり、焦点が絞れない気がします。

それやこれや考えて、感動の焦点を絞って、「舞の手はすずめの翼堺まつり」とされてはいかがでしょうか。手に持つ「扇子」は夏の季語ですので「舞」としました。

俳句は五七五の形式で詠みます。最初の五を「上五(かみご)」、次の七を「中七(なかしち)」、終りの五を「下五(しもご)」と言います。この句は下五が六文字、下六になっています。こういうのを「字余り(じあまり)」の句と言います。字が足りない句は「字足らず(じたらず)」の句と言います。字余りも字足らずもいけないというわけではありませんが、できるだけ五七五に納めるようにします。特に、中七の字余り、中八は避けるようにします。リズムが悪くなるからです。この句は「さかいまつり」と下六になりますが、よしとしましょう。

「堺まつり」“すずめ踊り”編 平成24年度 こちらから

落ち葉踏む樹々の道行き明日へ想ふ ⇒ 紅葉は世代を代る命の火 選句:◎

★「落葉(「ち」は不要)」は冬の季語です。「明日へ想う」その内容は作者の心にあって、読者には判りませんので、読者は置いてけぼりを食った感じになります。こういう句を「観念句」と言って、世の俳句には多く見られますが、扉俳句では排することにしています。読者には判らない、ということと、季語は何でも通用するので、季節感を呼ばない、というのが理由です。「紅葉は世代を代る命の火」と断定して、読者に投げかけて見ましょうか。我らの人生も終盤戦。大いに燃えましょう。

すすき穂の満月愛でずだんごかな ⇒ 満月をそこそこ称へ団子食ふ

★「満月愛でず」の主語は「すすき穂」か、作者か、「団子」か、いずれとも取れます。「花より団子」的の「月より団子」の作者が主語でしょうか。「満月をそこそこ称へ団子食ふ」ならはっきりしますが、ちょっと詩情に欠けますね。

SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから