<関連情報>

十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図 詳しくは こちらから

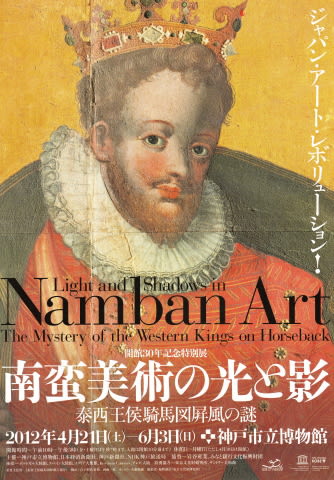

4月21日(土)から神戸市立博物館で開催されている「南蛮美術の光と影」展へ行ってきました。

この展覧会の開催を予測したわけではありませんが、1年間をかけて「十六世紀 茶の湯におけるキリシタン受容の構図」をまとめたところでしたので、非常にタイミングがよく、改めて復習の機会を得た思いがしました。

16世紀半ばから17世紀初頭にかけて、ポルトガルやスペインからいわゆる南蛮船が来航し、西欧の地や中継の港で荷積みされた貴重な文物を日本にもたらしました。また南蛮船に乗船した宣教師がキリスト教を日本に伝え、いわゆる南蛮美術や文化が花開きました。

南蛮美術の中でも重要文化財「泰西王侯騎馬図屏風」は、桃山時代から江戸時代初期の初期洋風画の傑作として世に知られ、描いたのはイエズス会の神学校であるセミナリオで、キリスト教とともに西洋画法を学んだ狩野派など日本人の絵師と推定されており、それを描かせたのもイエズス会の宣教師とみなされています。その画面描写には、当時の西欧の画家たちが身につけていた遠近法や陰影法を、積極的に学んだ跡が見受けられます。

一方、宣教師は蒔絵など日本の伝統工芸にも注目し、それら工芸品を輸出して、例えば花鳥蒔絵螺鈿聖龕(聖母子像)などヨーロッパの絵師による聖者図と組み合わせ、東西技能の融合による新たな文化の醸成も行っていました。

見どころは、華やかな南蛮屏風など絵画作品や蒔絵工芸品など多種多様の南蛮美術ですが、圧巻は豊臣秀吉や徳川家康による伴天連禁教令を耐え忍び、隠れキリシタンとして代々永年にわたり母屋の屋根裏の梁にくくりつけて守り伝えた聖フランシスコ・ザビエル像(1920年、茨木市千提寺地区にて発見)でした。その他、隠れキリシタン辛苦の伝承の家宝として、織田信長に背いた荒木村重に従った高山右近の父・ダリヨ飛騨守が織田信長の命により柴田勝家に預けられた福井県北ノ庄の旧家から発見された絵画、メダル、刺繍マリア聖牌など高山右近の存在感を強める遺品がありました。

SDGs魅力情報 堺から日本へ、世界へ! は、こちらから