歴史を未来へ!

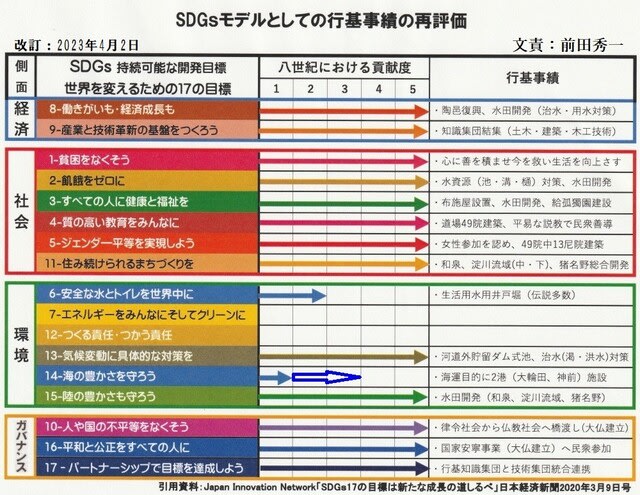

「SDGsモデルとしての行基事績の再評価」

前田秀一 プロフィール

行基の幾多の歴史的事績は、2030年に向け地球上の「誰一人取り残さない」を理念として設定されたSDGs「持続可能な開発目標」の概念に重なる点が多く、ここに、身近な行基の事績を事例としてSDGs17目標に照らし再評価することは、堺市民に広く「SDGs」の趣旨を知らしめ、その理解を促し、問題意識を高め、一人一人が「自分ごと」としてSDGsに取り組むきっかけづくりに繋げることが出来るのではと考え取り組みました。

研究結果「SDGsモデルとしての行基事績の再評価」 詳しくはこちらから

研究資料「行基活躍の時代背景と事績」 詳しくはこちらから

「SDGs(持続可能な開発目標)」について

<SDGs基本理念>

先進国と開発途上国が共通に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標

地球上の「誰一人取り残さない」

<コンセプト>

SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年9月、ニューヨークで開かれた国連総会(参加国:193)で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核をなすもので、2016年から2030年までの15年間に、貧困や不平等・格差、気候変動、資源の枯渇、自然破壊などの様々な問題を根本的に解決し、私たちの世界をよりよくすることをめざす、世界共通の17の目標(ゴール)です。その目標達成のためターゲット169と指標232があります。

「2030年の世界のあるべき姿=様々な課題が解決された、持続可能な社会」を実現するために、未来の目線で今できること、なすべきことを掲げて取り組むことが求められています(バック・キャストの手法)。

<キー・ワード>(環境と開発の規定に人間尊重を位置付け)

人間(People)、地球(Planet)、繁栄(Prosperity)、平和(Peace)、連帯(Partnership)の「5つのP」を掲げています。

<目標達成のあるべき姿>(重要な枠組みの共有)

SDGsは、経済面、社会面、環境面を統合的に達成することや、一つの行動によって複数の側面における利益(マルチ・べネフィット)を生み出すことをめざします。

<SDGs達成に向けたポイント>

1.市民組織が重要な役割を担っている(重要な気づき「自分ごと化」)

国連が世界の市民組織との協働で課題解決をめざして取り組んできた

学び手の意識改革を重視し(ESD)、価値観の育み、考え方・生き方の改革(生涯学習)

2.「つなぐ」、「つながり」を大事にする(多様な体験を通しての気づき)

異質、多様なものをつなぎ合わせることによって新しいものを生み出す

3.世界を変える(世界平和の実現)

自己変革した私たちのつながりによる地球の変革

<マララ・ユフザイさん(パキスタン人)ノーベル平和賞受賞講演>から(要旨)

私は、すべての子どもたちが質の高い教育を受けることが出来ることや、女性が平等な権利をもてること、そして世界の隅々まで平和であることを願う熱心で、頑固な人間です。

教育は人生の恵みの一つであり、生きるうえで欠かせないものです。私たちは教育を渇望しています。なぜなら、私たちの未来はまさに教室の中にあったのです。ともに座り、学び、読みました。大きな夢を抱きながら教室に座っていました。両親に誇らしく思ってもらいたかったし、優れた成績を挙げたり何かを成し遂げるといった、一部の人からは男子にしかできないと思われていることを、女子でもできるのだと証明したかったのです。

<参考情報>

国際連合広報センター「持続可能な開発目標(SDGs)とは」:

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

外務省 「持続可能な開発目標SDGsとは」:

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

「誰一人取り残さない」 八世紀 行基の世界

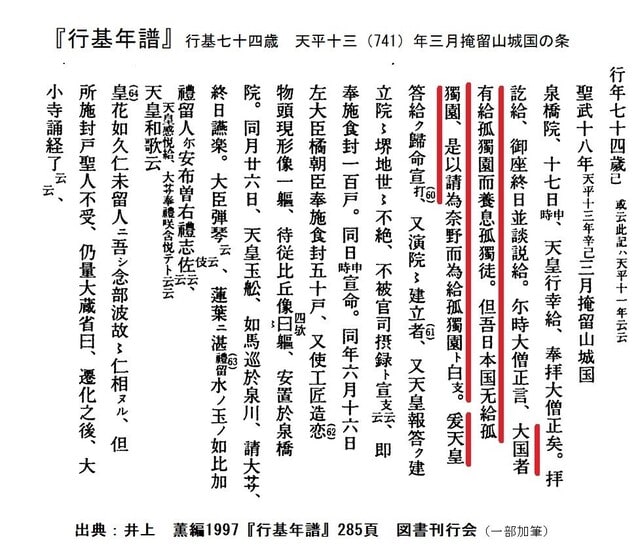

1.『行基年譜』行基七十四歳 聖武十八年 天平十三年(741年)三月掩留山城国の条

行基74歳の時、泉橋院に行幸した聖武天皇を迎えて終日対談し、「大国(唐)には給孤獨園があり孤独の徒を養育するが、吾が日本国には給孤獨園はない。このため為名野(猪名野)を請うて給孤獨園となしたい。」と申し出て天皇の宣命を得た。

「給孤獨園(きっこどくおん)」

「給孤獨田」=「身寄りのない老若に給する施設」:孤:父なきなり⇒孤児、獨:老いて子の無き者

『日本後紀』弘仁三(812)年八月条

「大僧正行基法師が孤独を救うために摂津国に置いた惸独田(けいどくでん)一百五十町を国司に耕種させよ」と勅をもって命じている。

少なくとも、弘仁の頃には、行基集団の地に150町歩(45万坪)の経済基盤を有した給孤獨園を創建し、国家(朝廷)も公認する存在であった。

(引用資料:尾田栄章2017『行基と長屋王の時代 行基引用資料集団の水資源開発と地域総合整備事業』238頁現代企画室)

2.給孤獨園(きっこどくおん)について

お経は、お釈迦さま(=仏)が一人一人に説かれた教えをまとめたもので、その数84,000もの数があると言われている。

その基本のお経の一つ『仏説阿弥陀経』の冒頭に「祇樹給孤獨園」という言葉が出てくる。給孤獨園は、略して「祇園」ともいう。

祇樹は、祇陀(ジェータ)太子の所有であった林地をいい、給孤獨(きっこどく)とは身寄りのない者たちに食を与え養っている人ということ。

舎衛城の南にあった園林(精舎)で、祇陀太子の所有であった土地を、須達(スダック)長者が大使より買いうけて仏陀(お釈迦様)に献上したのでこの名がつけられた。

「仏説阿弥陀経経(冒頭部分)」の大意:(引用資料:瓜生津隆真1997『聖典セミナー浄土三部経Ⅲ 阿弥陀経』12頁 本願寺出版社)

「次のように、私はお釈迦様の説法を聞かせていただきました。

ある時、仏(お釈迦様)は舎衛城の祇園精舎においでになり、優れた修行僧たち1,250人とご一緒でありました。・・・」

3.すべて道は猪名野に通じる

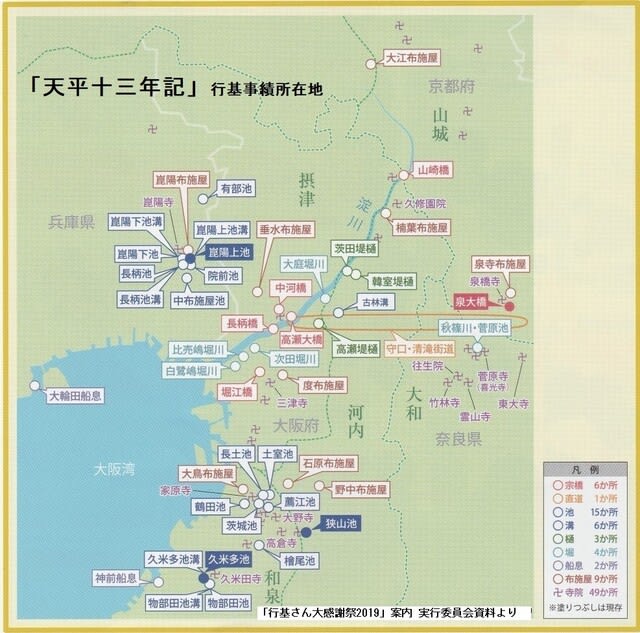

当時の人口集積地(大和、難波、和泉、淀川中・下流域、猪名の)から給孤獨園を目指す道路・橋が整備され、布施屋が位置していた。

「SDGs再評価」資料の拡大版は こちらから 14.海の豊かさを守ろう 新情報はこちらから

< 解 説 >

◆SDGs(持続可能な開発目標)

先進国と開発途上国がともに取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標(2015年国連採択)

地球上の「誰一人取り残さない」ことを基本理念として、2030年までに、貧困や不平等・格差、気候変動、資源の枯渇、自然破壊などの様々な問題を根本的に解決し、私たちの世界をよりよくすることをめざす世界共通の17の目標。

◆八世紀、行基の世界

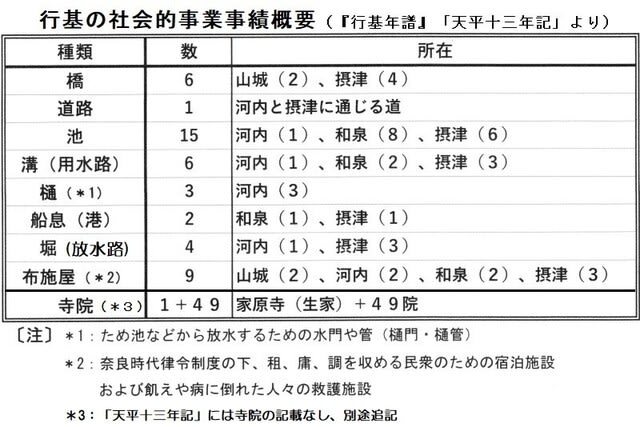

8世紀の時代背景の中で、行基は、貧困、不平等・格差、気候変動、水資源開発ほか身寄りのない人々の救済施設など国家的社会事業を「自分ごと」として成し遂げた。

「7.エネルギー」、「12.つくる責任・つかう責任」、「14.海の豊かさを守ろう」等21世紀との環境変化の時代格差が大きい項目を除くと、SDGsの17項目の内、経済、社会およびガバナンスのカテゴリーに属する13項目に顕著な事績があり、給孤獨園の建設までSDGsの基本理念に沿う多くの社会的事業を成し遂げた。

701年(大宝元年)、大宝律令が施行され国家体制が確立した一方に、民衆は納税(米、地域産物等)と強制労役(都城造営など)に苦しみ、生活は疲弊し、戸籍地からの浮浪逃亡者や路上行き倒れ死など悲惨な状況が頻発していた。

行基は、福田思想(よい行為の種を蒔いて功徳の収穫を上げる)など分かりやすい言葉で仏法を説き、疲弊した民衆を精神的に救済し、布施行の思想や積善行為としての技術の意義を教え多くの民衆や技術集団が帰依し知識集団として組織化した。

知識集団の能力を活かして、国家的な多くの社会事業(*)を成し遂げ、疫病や地震・災害の多発する社会不安の中、国家から行基集団へ大仏建立への参加が求められ、国家の社会統合のあり方を法的官僚制から仏教社会へ変化する橋渡しをした。

*:橋6、道1、池15、溝(用水路)6、樋3、船息(港)2、堀(放水路)4、布施屋9、〔院(修行道場)49〕

741年(天平3年)、行基は泉橋院に行幸した聖武天皇に身寄りのない民衆を養育する施設(給孤獨園)の建設を申し出て許され、猪名野に経済基盤も含め用地約150町歩(45万坪)を与えられ、水資源(池・池溝)を敷設して新しい水田を開発した。

当時の人口集積地(大和、難波、和泉、淀川中・下流域、猪名野)から給孤獨園(きっこどくえん)を目指して道路や橋が整備され、布施屋が位置して、身寄りのない民衆救済(養育、安住)の社会体制として完成した。

< 引用文献 > 発行年順記載

1.吉田靖雄1987『行基と律令国家』吉川弘文堂

2.井山温子1987「和泉地方における行基集団の形成」『史泉』20頁、第66号 関西大学

3.千田 稔1994『天平の僧 行基 異能僧をめぐる土地の人びと』中央公論社

4.大阪府教育委員会1995『泉州における遺跡の調査Ⅰ陶邑Ⅷ』大阪府文化財調査研究センター

5.井上 薫編1997『行基事典』図書刊行会

6.瓜生津隆真1997『浄土三部経Ⅲ阿弥陀経』12頁 本願寺出版社

7.浄土真宗本願寺派日常勤行聖典編纂委員会1998『日常勤行聖典』106頁 本願寺出版社

8.井上 薫編1998『行基菩薩-千二百五十年御遠忌記念誌』行基菩薩ゆかりの寺院

9.堺市博物館1998『行基-生涯・事跡と菩薩信仰』堺市博物館

10.勝浦令子2000『日本古代の僧尼と社会』吉川弘文館

11.堺市・文化財課編2010『史跡土塔整備記念講演会記録集 堺の誇り土塔と行基』堺市

土塔発掘開始:1998年〔神亀4年(727年)記入文字瓦出土〕、復元:2003年~完成2008年〕

12.吉田靖雄2013『行基 文殊師利菩薩の反化なり』ミネルヴァ書房

13.近藤康司2014『行基と知識集団の考古学』清文堂出版

14.溝口優樹2015『日本古代の地域と社会統合』吉川弘文館

15.角田洋子2016『行基論 大乗仏教自覚史試み』専修大学出版局

16.尾田栄章2017『行基と長屋王の時代 行基集団の水資源開発と地域総合整備事業』現代企画室

17.堺市・市長公室企画部政策企画担当、環境局環境都市推進部環境政策課

2018「持続可能な開発目標SDGs~わたしたちの世界を変革する17のゴール~」

18.舘野和己(大阪府立近つ飛鳥博物館館長)「太鼓古墳群と土師氏の関わり-墳墓造りを担った古代氏族」2019『中外日報』2019年8月30日号

19.「行基さん大感謝祭」実行委員会2019「行基さん大感謝祭2019」案内資料(令和元年10月26日)

20.森 明彦「諸国より京への運脚夫日数」2020『堺行基の会会報』第47号、1頁、堺行基の会

SDGs魅力情報 「堺から日本へ世界へ!」 はこちらから