文責 前田秀一 プロフィール

堺市民が敬愛し誇りとする「行基さん」の生誕1350年を記念して公開講演会(主催:NPO法人堺観光ボランティア協会)が開催され聴講しました。

講師は、行基さん入寂のお寺「菅原寺(喜光寺)」(奈良)より副住職・高次喜勝師をお迎えし、併せて行基さんが民衆の力を結集して築造した作善行の塔「土塔」の発掘調査および復元の業績をもとに学位記「博士(文学)」を取得された近藤康司氏が務められました。

行基入寂のお寺の内側から貴重な資料に基づくお話しであり新鮮味を感じました。

関連情報:『現代に生きる僧・行基の伝承伝説』はこちらから

堺から仏教を変えた行基さん

法相宗別格本山 喜光寺(奈良市) 副住職 高次喜勝

◆668年、和泉国大鳥郡蜂田郷家原村(現堺市西区)で生まれ、十五歳にて出家し「瑜伽唯識論」(法相宗の教え)を学び理解したと伝わる(『続日本紀』)。

◆691年、葛城山高宮寺野徳光より具足戒を受ける(24歳)。

◆700年、師事していた道昭師(遣唐使として法相宗を導入)が法興寺(現飛鳥寺)で入寂(33歳)。

◆701年、『僧尼令』(僧尼の寺院外での活動や在家信者との関わりを禁じた法律)の施行に悩む。

◆704年、37歳で法興寺を辞して帰郷し、生家を家原寺と名付け地元の民衆との関わりを深める。

病弱であった母親を生駒山東陵・草野仙房に転地させ介護に励む(40歳)

奈良・本興寺(現飛鳥寺) 行基の生家・家原寺(堺)

◆710年、母死去、その後も草野仙房に住み苦行する(45歳)。

母思いの和歌「山鳥のほろほろと鳴く声聞けば父かと思ふ母かと思ふ」

◆716年、大和国平群郡に恩光寺を起工(49歳)

◆717年、元正天皇、行基と弟子等を糾弾(50歳)。

◆721年、寺史乙丸から平城京の寺地貴信を受ける(54歳)

◆722年、菅原寺(後の喜光寺)を起工、開創(55歳)

太政官民間布教を糾弾、行基は和泉に蟄居

◆723年、「三世一身の法」が発布され、開墾田の三代私有を許す

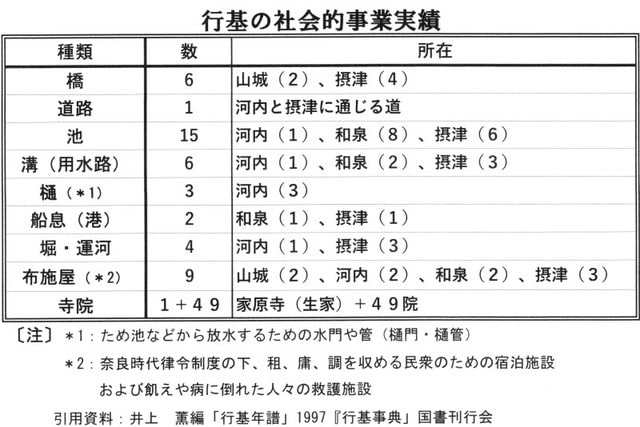

衆生の教化に乗り出し、橋、道場、池、用水路、港、運河、僧院、尼院など

740年まで民衆の生活に利する活動に取り組み、行基の慈悲を仰ぎ、菩薩と称し慕うものが増えてきた(『続日本紀』)。

◆724年、聖武天皇即位(57歳)。

◆727年、民衆の力による作善行為の塔「土塔」を大野寺の境内に建立(60歳)

民衆が特別な技術がなくても自分にできる奉仕の力で土を盛り上げ信仰の神髄として塔(土塔)を造り上げた。

行基の福田(ふくでん)思想(善い行為の種子をまいて功徳を得る)による菩薩(求道者)の知恵と慈悲に基づく利他行(自分の利益よりも他人の利益を優先する行い)のシンボルとなった。

◆741年、泉川泉橋寺にて行基と聖武天皇が会談(74歳)

◆743年、聖武天皇、大仏建立の詔。行基勧進元を仰せつかる(76歳)。

「もし、さらに人の一枝の草、一把の土をもって像を助け造らんをこころに願うものあらば、ほしいままにこれを許せ」(『大仏像率の詔』

大仏様を造った人々(『東大寺二月堂過去帳』):合計2,603,638人

材木関係工人51,590人+労働者1,665,071人+金工372,075人+国の労働者514,902人

当時の全人口:500~600万人、平城京人口:50~10万人

大仏様にいきる精神:「小さなことからコツコツと」

◆745年、聖武天皇、行基を日本で最初の大僧正に補任(78歳)。

◆748年、行基病に臥す。聖武天皇、菅原寺に行幸(『喜光寺縁起』)。

◆749年、行基、菅原寺(現喜光寺)にて入寂(82歳)。遺命により生駒山東陵にて荼毘にふし(師・道昭に続いて日本で二人目)、現竹林寺に埋葬。

法相宗別格本山 喜光寺(当初・菅原寺)

◆1235年、僧寂滅、生駒山中で行基が発掘され、舎利瓶・『舎利瓶記』発見。

土塔発掘調査からみる行基の活動

堺市文化財課 学芸員 近藤康司 博士(文学)

行基はなぜ塔を土で造ったか

木造の「塔」というのは、建築の専門的な知識が必要だが、土であれば建築の専門的な知識がなくても、誰もが参加できる。まさに、知識全員が建立に参加できる形態の「塔」(十三重の塔)の建立を目指した。

発掘窟調査出土瓦から判明したこと

文字を記したものがあり、大きく2種に大別できる。

まず一つは、軒丸瓦の瓦当面(蓮の紋様が描かれる正面にあたるところ)に「神亀四年□〈丁〉卯年二月□□□〈三日起〉」(□は文字が欠けている部分。〈〉は復元)と記されたものが2点出土した。行基の事績を記した記録の大野寺の創建年代の記載と合致し、文献資料に記された記事と、発掘調査で出土した考古学的な資料の内容が一致したことで、大野寺・土塔の建立年が727年に確定した。

もう一つは、瓦への文字の記載は、焼成前の丸瓦、平瓦にヘラ書きで人名が記されたもの約1250点が出土し、僧尼関係、姓を持つ氏族、持たない氏族などで有力な臣や連、宿禰などもあった。女性も知識として参加していた。

なぜ瓦に名前を書いたのか

行基が土塔を建立する際に、参加した人々が協力した証しとして名前を記したと考える。要は、土や瓦を運ぶといった労働力の提供、あるいは食料や金銭などを寄進した人々もいたであろう。仏道に寄進を行い、結縁を結ぶことを仏教用語で知識という。

やはり土塔が建立された和泉国(建立時は和泉監)大鳥郡の氏族が多く、摂津国北部といった遠方の氏族名もみえる。このことから、土塔建立にあたっては、近隣だけでなく、遠方からも集まり、または土塔建立以前に、すでに各地から大鳥郡に集って来ていた知識集団の結集が考えられる。

土塔の建立で、行基と知識たちは何を求めたのか

文字を記した瓦の中に、先祖を追善する内容のものがある。当時の寺院建立は、先祖の追善というのが人々の大きな目的であった。

このほかに文字の書かれた状況や歴代天皇の霊の安穏や極楽往生を願ったものがあり貴族クラスの人物かと解釈されるものがあった。

土塔建立には、このような願いが込められていたと思われる。

土塔建立の意義について

「塔」を建立することで寿命延長、天人界に生まれることができる、無間の罪を滅ぼすことができる、菩提を得ることができるといったことが記されており、知識たちは土塔建立に参加することで、このような功徳を得ることを求めたのであろう。

行基は、平城京近辺での活動が「僧尼令」違反として弾圧されたため、京を出て郷里の和泉へ戻り、衆生救済のために最初の社会事業として土塔の建立に取り組んだ。

これから始まる行基と彼を支える知識集団の活動のいわばシンボルと位置づけられた。

土塔を建立した大鳥郡土師郷は、土師氏の本拠地で古墳時代以来古墳の築造など土木技術に長けており、行基の土木技術を伴う社会事業においては知識の中でも大檀越だった土師氏の助力は大きかったと考えられる。

「土塔公園」正門より史跡「土塔」を望む

SDGs魅力情報 「堺から日本へ、世界へ!」はこちらから