総括;レポーター評

1⃣商品について科学的な説明がない

『資本論』では、まず商品の分析からなされ、斎藤も商品についての説明から始まる。

斎藤は、マルクスの冒頭の文を引用して資本主義社会では、「富」が一般的に商品として現れるが、そもそも「富」とは何かと問う。しかし、斎藤がテキストの中で扱っている「富」とは、マルクスが資本論の中で対象としている「富」とは違っている。マルクスは、自然と人間の物質代謝を媒介するものとしての有用労働の産物としての富を取り上げている。しかし、斎藤はこの著書の中では、労働生産物以外の自然も含めて論じている。例えば、きれいな空気や水、あるいはかつてのドイツの農民たちが煮炊きや暖を取るための森林の落ち葉等。

しかし、マルクスが資本論の冒頭で触れた「富」は、あくまで労働生産物としての「富」であり、それはつまり資本主義においては、人間労働の産物としての使用価値である。冒頭の商品論の第1節、第2節で使用価値について考察をしているのは、それが主たる分析の対象なのではなく、あくまでも商品の価値について明らかにするため、まず初めに商品の二要因のうちの他方の使用価値の規定を正しくするためである。それなくしては価値とは何かについて明らかにすることは不可能だからである。

それに、マルクスがここで述べる「社会的富」とは、使用価値であるともに価値でもある。

斎藤は、この点を無視し、冒頭の商品論で明らかにされるべき課題である商品の価値の質的問題を軽視している。

それは、例えば、卵とシーツの異なる商品に共通の価格(例えば、1万円)がついて交換される場合、その一万円という“価値”――この場合、価格だが――がついているのは、この二つの商品の生産に必要な労働時間が同じだからというような説明をしている。これは、価値の量的な説明ではあるが、その前に価値とは何か?ということが明らかにされなければとても科学的とは言えない。

また斎藤は、「人間と自然の物質代謝」を媒介するものとしての労働、すなわち使用価値を生む労働については詳しく述べるが、価値を生み出す労働について本質的な説明はない。

確かに、人間と自然との物質代謝としての労働、使用価値を生み出す労働は、人間社会にとって必要不可欠なものである。

しかし、マルクス『資本論』の内容において使用価値を生む労働は、主たる分析の対象となっていない。むしろ、主たる分析の対象は、価値を生み出す労働の方である。「人間と自然との物質代謝」を媒介するものとしての労働の分析は、『資本論』においては、あくまでそれと価値を生み出す抽象的人間労働を厳密に区別し、後者の概念を明らかにするためである。

また労働の問題を語るなら、使用価値を生む労働において「構想と実行」の分離が生じるということを強調するのみではなく、マルクスが冒頭の商品論の第4節物神性論で明らかにしたように、「なぜ人間労働が、価値の形態をとって現れるのか」という一番重要な問題について説明するべきではなかったか?

「なぜ人間労働が、価値の形態をとって現れるのか」という問題の解明は、商品生産社会の労働の特殊歴史的な性格を暴露する。

つまりそれは、商品生産の労働も、社会的な労働にならなければならないが、それは商品生産者の労働は直接には私的労働でしかないのだが、それが商品に対象化された価値という形態になることで、その労働生産物が“市場”で価値として他の労働生産物と相対し、交換されることにより初めて、それが社会的労働であることが実証されることによってである。つまりここでは、個々の商品生産者の労働は、それが社会的労働として社会的必要(需要)を満たすかどうかは、あくまでも市場で自分たちが生産した商品が“売れる”かどうかにかかっている。

商品生産者相互の関係は、本来は、生産における人間どうしの関係であるが、しかし、それは直接に彼らどうしの関係として取り結ばれるのではなく、あくまで商品の交換関係として現れるに過ぎない。

ここにすでに商品生産の転倒性――人間どうしの関係が、商品と商品の関係、モノの関係として現れざるを得ない――が現れており、それは商品を生産する労働の特殊な歴史的な社会的性格にも表れている。

結局、商品生産においては、人間はその労働・生産において相互の関係を彼ら自身がコントロールすることは不可能である。あくまでも生産物の価値関係、市場での交換関係の結果に従属するものであり、人間が意識して調整・コントロールすることは不可能である。むしろ人間がこのモノの価値関係、市場の価値法則によって支配される以外にない。

こうした商品生産の物神性や倒錯性は、資本主義において様々な矛盾を生じさせる根本要因である。

2⃣搾取の本質、不払い労働をあいまいにする剰余価値生産の説明

斎藤は、資本主義的搾取のメカニズムを以下のように説明する。

ある労働者が日給1万円で8時間働く場合、この8時間の労働で生み出された商品の価値が1万6000円である場合。この場合、8時間の労働により生み出された価値と労働者に支払われた日給の差額が6000円であり、これが、資本家が取得した剰余価値であり、資本家の儲けとなる。云々。

もちろん、このような搾取――1万6000円という商品価値を生み出したのは、労働者の8時間の労働によるものであるのに、彼の8時間労働に対して支払われる賃金が1万円でしかなく、結局、ここでは資本家は差額分を搾取し、儲けとして得ることができること――が可能なのは、「資本家は『労働』という商品を労働者から買っているのではなく、『労働力』という商品に対する対価として、賃金を支払っているということ」(p67)であり、それは市場のやりとりにおいては「商品の等価交換の原則は、労働力商品と賃金の交換においてもきちんと守れられてい」(p67)ると説明する。

またこれが形式上は、等価交換のもとに行われるために、結果として「剰余価値の『搾取』が行われていること言う事実は見えにくくなると。

しかし、こうした搾取の秘密が暴露されても、「なぜ労働者たちはおとなしく働き続けているのか」というと、それは何らの生産手段も持たない労働者は労働力を商品として売って、貨幣を得る以外に手段がないからであると。すなわち、労働者は労働力を資本に売る以外に選択の余地がないからである。

果たして、これらの説明は、正しいだろうか?

この説明で、商品価値と賃金の差額、この例では6000円分相当が剰余価値であり、資本家が搾取する部分であるという説明は価値の源泉は労働のみであるという一貫して労働価値説に立たないと成り立たない。例えば、商品の価値の形成には、労働のみでなく、生産される商品の有用性や希少性等も関連してくるというように考えれば、ここでの6000円相当の剰余価値がそれがどこから発生してきたか不明になり、かくして資本による剰余価値の取得が搾取であるのかがあいまいにされてしまいかねない。

こうした混乱は、価値とは何か、価値を生む労働の本質と、その労働と使用価値を形成する労働の区別が明瞭になされないなら必然的に生じる。

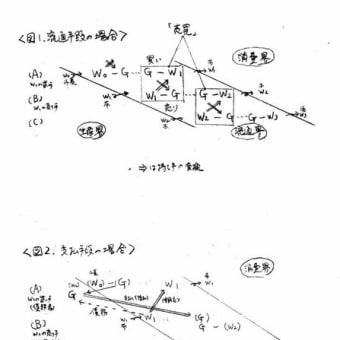

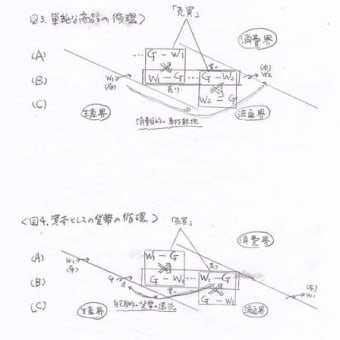

また、6000円分の剰余価値は、労働者自身の生活手段のための労働部分、つまり必要労働を超えた剰余労働であり、資本のもとではこの部分は資本家が取得し、それ故それは労働者に支払われなかかった労働(不払い労働=搾取)であるということをはっきりと示す必要があるが斎藤のテキストの説明や図表(図1参照)からそれが明瞭だろうか?

そもそもここの例では、労働者は8時間働いているが、実際に賃金(日給)として支払われているのは、彼の労働力の再生産に必要な5時間分でしかない。だから8時間労働のうち労働者に支払われる必要労働5時間分を控除した残りの3時間分が剰余労働となり、その部分を資本家は剰余価値として取得して搾取がなされているのだ。資本の搾取の秘密、そのメカニズムを合理的に説明するならまずは労働価値説にたって、支出された全体の労働、必要労働、剰余労働のそれぞれを労働時間により規定して、その関係を端的に示すべきだ。(図2参照)

こうした搾取のメカニズムが暴露されても「なぜ労働者たちはおとなしく働き続けているのか」と問うが、しかしマルクスが『資本論』でその秘密を暴露したからといって、それをすぐに労働者が自覚するということとは別である。確かに、搾取の秘密、そのメカニズムを理解したからといって、労働者は賃労働をやめるわけにはいかない。実際、資本主義が克服されない以上、賃労働は彼らが生きていくための絶対的条件である。マルクスは、この自らの労働力を商品として売る以外に生活手段を得ることができないという近代の労働者階級の登場は、資本の本源的蓄積として資本主義的な生産そのもの歴史的な前提条件として説明している。ここまでくると斎藤はマルクスの論理を自分の主張に合わせて好き勝手に捻じ曲げているとしか言いようがない。

搾取の実態ににもかかわらず多くの労働者がおとなしく働き続ける理由としては、労働者への支払いが賃金という形態であるからである。賃金とは、労働力商品の価値を貨幣で数量的に表現した形態、つまり労働力商品の価格形態である。労働者が資本家に売ったのは労働ではなく、労働力なのであるが、まさに賃金という形態こそ、労働者が売ったのは労働であり、それは労働の対価であるという外観を生じさせる。つまり賃金形態は、搾取のメカニズムを覆い隠すものである。

斎藤のように搾取の説明をするのに初めから日給1万円で働くなどと賃金で説明するのは、搾取の秘密を覆い隠すだけである。

3⃣脱成長コミュニズムに労働者の未来はない!

a.斎藤の言う脱成長コミュニズムの中身

斎藤の言う、脱成長コミュニズムとは、労働組合や様々な共同組合などの活動を通して脱商品化の領域を広げて<コモン>(=共有の財産や共有されたノウハウ、知識等)の領域を拡大し、物象化の要因である私的労働を制限していくことから展望されるものである。

しかし、これは斎藤自身が批判する福祉国家などの修正資本主義と実質的にほとんど変わらないだろう。ただ、違うのが、現在の北欧諸国のようにアフリカや南米のような発展途上国などに対する帝国主義的搾取を否定している点のみである。

いくら労働組合や協同組合の活動領域を広げていってもそれはおのずと限界があるものでしかない。例えば、斎藤は、ワーカーズコーポなど労働者協同組合などを持ち上げるが、それが仮に当初、構成員の労働者達の主体的で、民主的な経営を行っていたとして、資本主義のもとでは営利の民間大企業などと競争関係にさらされる中、当初の運営方針や内容などが形骸化していき歪められる可能性は極めて高い。

また労働者協同組合などと言っても、そこで働く労働者の賃金制度さえも廃止することはできない。社会が資本主義である以上、社会全体の生産が共同的に組織され、商品生産や貨幣も廃止しない限り不可能である。

また斎藤は、マルクスの『フランスの内乱』(前掲、引用部分)を引用して労働者協同組合を持ち上げるが、マルクスが言う協同組合的生産と現在の資本主義のもとでの労働者協同組合は、同じものとは言えない。

マルクスは言う「協同組合の連合体が1つの共同計画にもとづいて全国の生産を調整し、こうして自分の統制のもとに」(全集17巻319-320頁)(p208)置くならば、コミュニズムは実現できると。決して個々バラバラな共同組合が増えていけば、いまだ「1つの共同計画にもとづいて全国の生産を調整し、こうして自分の統制のもとに」置くことができない現代の社会のもとでもコミュニズムが実現できるなどとは言っていない。

これは、マルクスの科学的な社会主義概念の小市民的な社会主義への矮小化でしかない。

b.斎藤のコミュニズムに向けての闘い?の方向性

斎藤のコミュニズムに向けての闘いは、労働組合や協同組合や様々な市民の活動により、「商品化」の力を弱めて、人々が参加できる民主主義的な領域を経済の領域にも広げ、「脱商品化」を進めていき「コモン化」の領域への拡大、転換を図ることであるという。

マルクスは、コミュニズムに向けての闘いの主体は、労働者階級だとはっきりうたっているが、斎藤にあっては、労働者党や労働組合などの労働者の闘いと様々な協同組合や市民の活動を同一視している。

マルクス主義者にあっては、労働者の闘いと市民などの民主主義的闘いは本質的に区別される。それは、唯一資本に搾取される労働者階級のみが、資本の支配と最後まで闘えるからである。資本主義社会のもと、膨大な数の労働者が生み出され、組織的で団結した彼らの闘いこそが資本の搾取と支配を打ち破ることができおるからである。

労働者以外の農民やその他小所有階級、市民等は部分的に大資本の支配に反発して闘うことがあって一貫して最後まで闘うことはできない。

c.労働者階級の革命的闘いを小市民的漸進的改良の闘いにすり替える斎藤

斎藤はマルクスが当初共産党宣言を書いた際には、資本主義の変革には、革命により国家権力を奪取する必要があると考えていたが、パリ・コミューンの経験を経て「とりわけコミューンは、労働者階級は、できあいの国家機関をそのまま奪いとって、自分自身の目的のために動かすことはできない。」(全集4巻590-591,村田陽一訳)と国家権力を使う以外の道を試す必要があると、強調されるように」(p205)変化したという。つまり労働者階級の革命により国家権力を奪取し、プロレタリア権力により社会主義を実現する考えから、漸進的な改良の積み重ねの方向に転換したと主張する。

しかし、これはあまりにもひどい歪曲ではないか?

この「できあいの国家機関をそのまま奪いとって、自分自身の目的のために動かすことはできない。」との文言は、「労働者階級は『できあいの国家機関』を粉砕しうちくだくべきであって、それをそのまま奪取するにとどまってはならない」(レーニン『国家と革命』p57,岩波文庫)ということであって、「権力奪取とは反対の漸次的発展の思想等々」(レーニン)を述べたわけではない。

斎藤の考えるコミュニズムに向けての闘いは、労働組合や様々な共同組合、市民などが活動により<コモン>の領域を広げていき、商品生産や私的労働の領域を制限していく漸進的な“闘い”に過ぎない。

4⃣環境問題の解決を展望できるのは、本物の社会主義のみ!

斎藤は、晩年のマルクスは資本主義に先行するドイツやロシアの共同体研究から、唯物史観を修正して脱成長コミュニズムへと考えを変えたという。これらの共同体では、土地の共同所有を基礎とした協同的な関係の下で「人口や資本(ママ)、生産や消費の総量が変わらないまま推移する『定常型経済』を実現し」(p192)、共同体内部において「『富』が一部の人に偏ったり、奪い合いになったりしないよう、生産規模や、個人で所有できる財産に強い規制」(p191)がかけられていたが、他方共同体の成員間では支配関係のない“平等”が実現されており、個人は自律的に振舞うことができていた。

確かに、こうした共同体の経済社会システムは、「脱成長」の共同社会といえなくもない。しかし、それはあくまで自給自足的で分散的な小共同体の話である。

まさか、斎藤は地球人口が60億を越えた時代にこうした小規模で分散的な共同体的生産を基礎としてコミュニズムを実現しようと考えるのか?それこそ非現実的な空想ではないか?

マルクスがロシアのミール共同体を評価して、それが直接に社会主義に移行することができうると評価したのは、ヨーロッパのような高い生産力の資本主義社会こそが直接にコミュニズムへ移行可能なのだという唯物史観からミールのような分散的で小規模の低い生産力の社会からも直接に社会主義を実現できると考えを変えたわけではないだろう。

再び、ザスーリチへの手紙から。

ミール共同体は、「それが資本主義的生産と同時的に存在しているという事情<ヨーロッパでは、すでに発達した資本主義が存在している>が、大規模に組織された協同労働の物質的諸条件<コミュニズムを可能とさせる大規模に組織された高い生産力>を、すっかりできあがった形でそれに提供している」。だから「それはカウディナのくびきの門を通」らざるとも、「資本主義制度によって作り上げられた肯定的な諸成果<同時代の資本主義によって生み出された生産力等>を自らのなかに組み入れることができるのであ」り、それが可能なら「近代社会が指向している経済制度<コミュニズム>の直接の出発点となることができ」るのである。

すでにこの時代にヨーロッパでは、発達した資本主義が存在しているという歴史的条件がミールが直接にコミュニズムに移行できる可能性を生むのである。しかも、それは「資本主義制度によって作り上げられた肯定的な諸成果」を組み入れることによってはじめて実現されるものである。そのようなことが可能なのは、ヨーロッパで革命が成功して、それら諸国の全面的支援のもとによってであろう。

だから小規模な遅れた生産力のミールが、外部からの支援もなく自らの力で、直接にコミュニズムへ移行できるということではないだろう。

ミールの評価をもって、唯物史観の否定であるというのは途方もない!!

斎藤は、マルクスの晩年の共同体研究の内容を捻じ曲げて、マルクスの科学的社会主義理論を小市民的社会主義に換骨奪胎しようとしている。この社会主義は「古い生産手段や交通手段を、それとともに古い所有諸関係や古い社会を再建しようと欲するか、あるいは近代的生産手段や交通手段を、それらによって粉砕され、また粉砕されざるをえなかった古い所有関係の枠の中にむりやりつめこもうと欲する。この二つの場合、ともに、この社会主義は、反動的であり、同時に空想的である。」(大内・向坂訳「共産党宣言」岩波文庫)

図1;斎藤の剰余価値生産の説明(テキストより貼り付け、p64)