どういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか

~同人誌『一角』を読みながら~

このごろ読んだ小説で妙に気になったものが二つあった。ひとつは『群像』3月号(2014年・講談社)に掲載された小池昌代「たまもの」。もうひとつは平野啓一郎の『空白を満たしなさい』(2012年11月刊・講談社)である。

「たまもの」のあらすじは混み入っていて説明しづらいのだが、この中で特に印象に残った会話があった。主人公の女性の恩師の七十代の老先生が、神楽坂の路地の店で次のように言う。

「東京には、こういう思いがけない狭いスペースに、ひっそり商っている店があって、しかし自分にとってのいい店を探すのは大変時間がかかるものです。町を長く知っても、なかなか行きつけない。この店は嗅ぎあてたんですよ。火災でもあったら、このあたりも、みんなもろともに焼けてしまうでしょう。こんなに密集していてはね。でもそれでいいとおそらく思っているんだ。地震が来ようが津波におそわれようが、ここで死んでいくのだからと、諦めとも覚悟とも思える気持ちで、東京の住民たちは今いるここを選んで暮らしているんでしょう」

いっぽう『空白を満たしなさい』は、死んだ人が全国各地で生き返ってくるという小説である。そのうちの一人の男性が主人公で、妻から「あなたは自殺したのだ」と告げられる。しかし主人公には心当たりがなく、自分は殺されたのではないかと思って、真相をつきとめていこうとする。生き返った人間が、死後の3年間の存在空白をどう埋めていくのか。困惑する家族や社会の壁に直面しながら、人間が生きることと死ぬことのテーマが掘り下げられていく。

平野の父は36歳で亡くなった。以前から平野は自分がその年齢を越える時に死と生をテーマに小説を書きたいと思っていたが、丁度そのタイミングに東日本大震災が起こり「人が生きるということ、死ぬということ」について、深く考えさせられたという。

以下は平野が語った主旨の一部である。(ユーチューブで直接、彼の語りを聴くことができる)

人間は基本的に全員が例外なく遺族である、いつかは親しい人が亡くなって残された人間になる。誰もそれを避けることはできない。何のために自分は生きているのか、自分の生き甲斐は何なのか、そういう実存に関することを何かの拍子に人間は考えてしまう。そういう時にどういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか、ということを考えたかった。なんでかというと、ぼく自身が納得したいってことが一番大きい。

短歌時評なのに、なぜこれらに言及したのかというと、ひとつには東日本大震災や原発のことが短歌で採り上げられる時に「これは震災詠としてどうか」「作者は当事者かそうでないのか」……そんなカテゴライズや区分けが細密に行われることに、ある種の違和感を覚えてきたからだ。3.11の日を境に非日常が現れ、私たちの死生観は揺さぶられた。あのはりつめた日々を無かったことにはできない。あの津波の映像を見なかった人は僅かだろうし、原発事故による被爆と汚染の恐怖におびえなかった人もいないだろう。だれもが死と生について考えただろう。大江健三郎の小説に『洪水はわが魂に及び』という名の小説があったが、このタイトルのように、あの日、深いところで私たちは傷を負ったのではなかろうか。こう言うと今も現実で苛酷な状況に置かれたままの人たちの苦悩を冒涜する気がしてためらわれるのだが、3.11後を生きる私たちの意識はその前と後ではやはり決定的に違ってしまったのだと思う。そして平野が言うように「どういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか」が一人一人の問題として侵食してくる。逆説的にいうと「今の時代を生きている事を納得できない」空虚さが私たちの意識の底に少なからずあると思う。

* * *

今回初めて短歌時評を書かせていただくに際し、短歌誌の時評や作品季評、同人誌や歌人のブログなどをいろいろ読ませていただいた。そして壮年以上の歌人から若手世代への戸惑いの評言が少なからずあることに驚いた。私自身は遅くに短歌を始めた人間なので、言わば遅れて来た新人である。世代的には若くはない。ただ若手の歌人集団で横並びに歩んできたのでその感性や表現に何の違和感も覚えずにきたのだった。

まず「短歌研究」2013年12月号の「歌壇展望座談会」。この中の一部には「外への発信のない世代」の小題がついている。※敬称略

みんな歌は上手で、魅力的な歌がいろいろあるんですけど、全体的なイメージが似ている。ツイッターを文学にしているような感じがする(小島ゆかり)

「ツイッターを文学にしているような感じ」についての説明はなく、「テーマがないから、そうなるのかなと思ったり、あるいは、それが現代の姿なのかなと思ったり」とある。

そして今年年初の『短歌研究』1月号の時評で川野里子がこの発言をとりあげ、次のように書いている。

彼等は「私」であろうとする、「私」だけの表現を求めるという欲望それ自体が大したものではないことをあらかじめ知ってしまっている、というのだろうか、自らの欲望さえ相対化している、そのことがむしろ今日の若手があらかじめ纏っている静かな悲劇性のようにも感じられるのだ。この「私」への欲望の濃淡、ことに不思議なほどに「私」への欲望の淡く見える世代の登場に今読者は戸惑っているのではないか。それは彼らの作家意識の低さだとは思わない。むしろ何か表現の背景にある社会や世界のような我々を包んでいるものが知らぬ間にぐしゃりと組み替わったと思った方がいいのかもしれない。

そして次の二首を紹介する。

ああむこう側にいるのかこの蠅はこちら側なら殺せるのにな 木下龍也『つむじ風、ここにあります』

慣性の法則はもう壊れたし動いていいよ奈良の大仏 〃

川野は一首めに「鋭さと危うさが突出してくる感覚」を感じ、「世界を瞬間と無意味に変換してゆくかなり破壊的な文学性を秘めている」と評価したうえで、それが二首目のような滑らかな失望にすり替わることも指摘する。

瞬間の感覚を突出させたものの背後に息づくものを現すことなく、瞬間を瞬間としてツイッター的な瞬間世界に投げ込むことによって一つ一つの作品が閉じられているのではないかと思うのだ。その作品の瞬間の完結性がたったひとりの「私」が背負うべき文脈の成立を難しくしているということはないのか。(中略)何か見えないものが苛酷に彼らをそうさせているように思えてならない。

この「たったひとりの『私』が背負うべき文脈」とは、先の小島の言う「テーマ」に近いものだろうか。

また、吉川宏志は『短歌往来』2013年1月号の特集「若い世代の歌を読む」の中で、『短歌往来』の「promissing」に順次掲載された若い歌人(その時点では22人)の作品を読んだ印象について述べた。

突出した歌がないことにとまどってしまった。これは、私の理解力が及んでいないせいかもしれないが、何かすごく低空飛行的な感じがした。(中略)一見明るいように見えて、底が無いような空虚感があるのかもしれない。そんなやるせない空気を共有できる若さが、おそらくあるのだろう。そしてそれが他の世代にはうまく伝わらないという面もあるのだと思う。

これら「静かな悲劇性」「低空飛行的な感じ」「底が無いような空虚感」の評には説得力を感じる。

短歌は歌集・短歌の月刊誌・同人誌・歌会・ネットプリントなど多様な発表がされていてどの場から歌を採り上げるかによって、傾向性が強く出てしまう。そのことをことわったうえで、ここでは主に短歌新人賞受賞者や候補者で構成された同人誌『一角』から、作品をとりあげてみたい。

同人誌『一角』(土岐友浩・編集発行)は2013年11月4日に発行され、文学フリマや発行人への購入申し込みなどで流通した。7人の20首連作のほかに「五島諭の一角」という特集で構成されている。連作から引いてみる。※印はルビ。。

ほんとうは誰の痛みのそのなかでかすかに燃えていたかったのか 小林朗人「終点」

楽園(※オアシス)を避けながら生きてゆくやがて激情になる花を枯らせて 〃

皿の上に葡萄の骨格のみ静か 柩のような星にねむりぬ 大森静佳「きれいな地獄」

あなたはわたしの墓なのだから うつくしい釦をとめてよく眠ってね 〃

少年の、季節は問わず公園でしてはいけない球技と花火

君だって中々死んでゆかれないから夜毎に喰えぬクッキーを焼く 〃

1首目。自分が自分の主体として在ることよりも、誰かの存在の痛みのなかに棲み自分をかすかに燃やすことを望んでいた。でも、いったい誰のなかで…と自問する観念的な歌。存在の寂しさの内の揺らぎが美しい。

2首目も観念的・哲学的な全体喩の歌。「楽園を避けながら生きてゆく」とは静かな決意か。「楽園」とは現世の成功を幻影と見なす言葉だろうか。自分はそこに吸引されない、回避するのだという。でも「激情になる花」が自分の胸にあり、放っておくと咲こうとしてしまう。それを枯らして生きてゆくのだという。具体情報はないがストイックな在り方が伝わる。歌の景色としては上の句で「楽園」の残像を読み手に想起させつつ、その残像のうちに鮮烈な花を激しく見せた刹那、強制終了のように枯らせる。一首の中に序破急がある。

3首目、皿の上の葡萄は粒を食べ終わって枝(というのだろうか)だけが残っている。それを「骨格」と見立てることで房から実をもがれた葡萄に静かで小さな死を見ている。下の句では「星」という大きな視点にカメラが引く。地球は「柩」で、そこに眠ったという。死を「骨」「柩」の硬質な質感でとらえる。

4首目では「あなた」を自分の墓と呼ぶ。墓は硬質で、もっとも確かな箱だろう。「あなた」=「墓」=不変、の約束の歌。「あなた」は揺るぎない永劫の容れ物であって、だからその身を損なってはならない。パジャマの釦をうつくしくとめて健全に眠ってねと願う。死から逆照射して現在の「あなた」と二人の関係を永遠性へとやわらかく拘束する。

5首目、「少年の、」という初句と読点で初々しさをキレよく出したのち、公園での禁止事項を叙述する。それが「球技と花火」だという指摘にはっとする。少年がしたい遊びの筆頭は球技と花火だろうに。公園は管理されている。少年に思い切り遊べる場所はない。「問わず」「公園で」「球技」「花火」のズ・デ・ギ・ビ、の濁点がしらべのうえでも息苦しさを醸している。

6首目、「君」がまずいクッキーを毎夜焼くという行為に、「君だって中々死んでゆかれないから」とくぐもった呟きをかぶせている。生きたいという欲望が自分にも「君」にもない。さりとて死ぬだけの切迫したエネルギーもない。そんなやるせなさを五七七の二音字余りの上の句にこめているように思われる。言いたいことは上の句にある。下の句は暮らしの動作の表現であれば入れ替え可能だろうが、「死んでゆかれないから夜毎に喰えぬクッキーを焼く」の「ゆ」、「夜毎に」の「よ」、「焼く」の「や」で「やゆよ」の音を調えている点や、「喰えぬクッキーを焼く」の「喰」「ク」「く」のク音の飛び石的配置によって上の破調とのバランスを巧く保っているように思う。

上記三つの連作タイトルは「終点」「きれいな地獄」「私信は届かないところ」。どのタイトルにも終末感覚や不全感が色濃い。

なぜこんな大虐殺のじゃこを見てわしのこころは動かへんのか 吉岡太朗「こころ」

薄闇にちらばっているLEDライトの計算された郷愁 東郷真波「越境」

乗客は乗り込んだのに雨の日のドアをしばらく開けているバス 土岐友浩「blue blood」

つけたままするテレビの向こうでは少女が感情的に叫ぶ声 ウォール・マリアの壁は崩され

こいびととして君のかたわらに立つ日々の、泡 あるいはうたかたの、日々 〃、

1首目、小さくて黒目がびっしり目立つ「じゃこ」。イワシなどの稚魚を干したものだが単体では「じゃこ」と呼ばない。それを大虐殺されたじゃこ、と捉えなおす。ではそこに痛ましさを感じるかというとそうではなく心は無感動で、解離的である。いつから心はそんな風になったのか。「大虐殺」の語は人類の過去現在未来の大量殺戮を連想させるが、無力感が先立つ。

2首目、省エネ・ローコストの具現のLEDライトが「薄闇にちらばっている」という。今ひとつ状況が読み切れない描写だが、どこか大きな公園かテーマパークか大規模マンションの庭園だろうか。薄い闇の中の一見ランダムな灯りに郷愁を感じるものの、それも誰かの設計による配置で、自分の心の動きも設計者の脳内の計算のうちにあると気づく。あらかじめ奪われているという感覚だろう。

3首目、バスは定刻運行のため、乗客がもういないのにドアを開けたままでいる。バス内の乗客はその数秒あるいは数十秒を黙って待つ。雨音や雨の冷気や街路の音がドアから入る。システムの内側に生じる余白じみた時間と空間を書き留めている。

4首目、「つけたまま/するテレビの/向こうでは/少女が感情/的に叫ぶ声」という句跨り。ここまでで五六五八八の三十二音だが、こののちの「ウォール・マリアの壁は崩され」に注目する。『進撃の巨人』という漫画が2009年から少年マガジンに連載され、そのテレビアニメ版が2013年4月から放映された。人間を捕食する巨人から人類最後の場所を護るため、高さ50メートルの外周壁がある。100年余り何事もなかったのでいつともなく過去の惨事を忘れて人々は過ごしていた。だがある日予想外の、50メートルを超える大きさの巨人が現われて壁を壊して内側に入り、少年少女とその家族を次々喰らう。前触れもなく防護壁を超えてやってくる圧倒的な厄災というイメージは、東日本大震災の津波および原発事故のイメージにかぶさる。この歌では上の句の性愛と過剰な破調が、死との隣接を思わせる。

5首目は同じ作者の儚く美しい歌。「泡」「うたかた」の語に、君とすごす日々が消えていく予感が孕まれている。

こうした歌群を見ると、共通して死や終末の感覚・痛みへの鋭敏さ・システムに囲まれた感覚が研ぎ澄まされているように思う。

ここでは「私」という存在は何かに当たって砕けるのではなく、すでに砕かれた存在としてある。

原因は複合的にあるだろう。長く続いた不況・厳しい雇用状況、より安いモノとヒトを求めて世界経済は動き、人間もモノ化されている。地球上の戦争や内戦の動画はネット上で日常的に見ることができるし、国と国との軋轢による軍事化への動きも世界を駆け巡る。東日本大震災の衝撃とその後の昏迷、次の震災までの時間を生きる漠たる不安も生きることの根源を揺るがす。

このような中で、特に若い世代が10年後、5年後、3年後の「私」を生き生きと思い描くのは難しい。集団や組織への同調圧力も強い。二つの歌集から、作品を挙げてみる。

コンビニのバックヤードでミサイルを補充しているような感覚

戦争はビジネスだよとつぶやいて彼はひとりで平和になった 〃

じっとしているのではない全方位から押されてて動けないのだ 〃

もし徴兵されてミサイルを補充する時が来たら、そのとき青年は逆に「コンビニのバックヤードでペットボトルを補充しているような感覚」を思うのかもしれない。戦争は「最終経済」と言われ、大量の物と人と金を消費し尽くす。

手に塩をのせてこぼさずわたりきるにはあまりにもとおいわたくし 望月裕二郎『あそこ』

あかねさすわたしはやりたいことがないお金を払ってお寺を巡る 〃

「いま、ここにあるかけがえのない私」がいるという幻想は色褪せてしまい、今は「閉じられた世界の交換可能な私」がいて世界も自分もどこか遠くのもののように感じられているのではないか。モノっぽい痛覚を起点として。この空虚さが「低空飛行」な感じとなって現われる。以上が私の所感、あるいは仮説である。

ここからどんな方向に現代の口語短歌が向かっていくのか。作者一人一人がどういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか。世界への通路はあるか。ゲリラ的に世界の瞬間瞬間の間隙を突いていくのか。哲学的・存在論的な抽象度の高い世界を追求するのか。言語美や詩型の韻律に純化していくのか。存在が危機にさらされているからこそ、今後新しい表現が摸索されていく可能性もまたあるように思う。

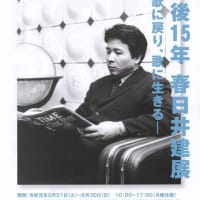

ちなみに上記作品に続く特集では、五島諭の長歌と反歌、そして五島作品へのエールを込めた鑑賞文(服部真里子「『どの歌が好き?』と訊かれたら」・平岡直子「シュノーケルの記憶」)と、彼の中学高校の同級生である関澤哲郎の「わたしの五島さん」が掲載されている。ひとつの青春群像の記録のように受けとめた。

五島の作品は「長歌と反歌」。長歌は成績の5段階評価を歌にして並べている。「10月、前期分の成績処理を終えて」という詞書がある。評定5と1を引用する。

通知票 評定5は 当該の 科目について 将来を 嘱望される 抜群の 資質を有し そしてまた その能力を 涵養し 伸長すべく 最大に 努力をし、かつ さまざまに その才覚を 発揮して 活躍したと 判定される ことを意味する

通知票 評定1は 当該の 科目について 必要な わざや知識を 身につけて いると見なせる 材料を ほとんど何も 残さずに 学期を終えた ことを意味する

学校に恵みの秋がやってきて静かになって涼しくなった 五島 諭「長歌と反歌」

学校という疑似社会(プレ社会)の節目、教師には成績をつける仕事がある。この評定の文言には醒めたユーモアがある。作者はこうした文言を思いつつ淡々と成績処理を終えたのだろう。ひとりの社会人として。秋は学校行事や定期考査などで忙しい。「恵みの秋」「静か」「涼しくなった」の語からはようやくひと段落ついたという感慨のほかに、青春の静かな終わりとどこかしら安堵に近い感情が伝わるように思う。『一角』のひりひりする作品群の最終に置かれたこの反歌に、鎮静剤のような落ちついた趣きを感じたこともまた記しておきたい。

* * *

岸原さや 2007年「未来短歌会」に入会、彗星集に所属。2013年、歌集『声、あるいは音のような』(書肆侃侃房)発行。

~同人誌『一角』を読みながら~

このごろ読んだ小説で妙に気になったものが二つあった。ひとつは『群像』3月号(2014年・講談社)に掲載された小池昌代「たまもの」。もうひとつは平野啓一郎の『空白を満たしなさい』(2012年11月刊・講談社)である。

「たまもの」のあらすじは混み入っていて説明しづらいのだが、この中で特に印象に残った会話があった。主人公の女性の恩師の七十代の老先生が、神楽坂の路地の店で次のように言う。

「東京には、こういう思いがけない狭いスペースに、ひっそり商っている店があって、しかし自分にとってのいい店を探すのは大変時間がかかるものです。町を長く知っても、なかなか行きつけない。この店は嗅ぎあてたんですよ。火災でもあったら、このあたりも、みんなもろともに焼けてしまうでしょう。こんなに密集していてはね。でもそれでいいとおそらく思っているんだ。地震が来ようが津波におそわれようが、ここで死んでいくのだからと、諦めとも覚悟とも思える気持ちで、東京の住民たちは今いるここを選んで暮らしているんでしょう」

いっぽう『空白を満たしなさい』は、死んだ人が全国各地で生き返ってくるという小説である。そのうちの一人の男性が主人公で、妻から「あなたは自殺したのだ」と告げられる。しかし主人公には心当たりがなく、自分は殺されたのではないかと思って、真相をつきとめていこうとする。生き返った人間が、死後の3年間の存在空白をどう埋めていくのか。困惑する家族や社会の壁に直面しながら、人間が生きることと死ぬことのテーマが掘り下げられていく。

平野の父は36歳で亡くなった。以前から平野は自分がその年齢を越える時に死と生をテーマに小説を書きたいと思っていたが、丁度そのタイミングに東日本大震災が起こり「人が生きるということ、死ぬということ」について、深く考えさせられたという。

以下は平野が語った主旨の一部である。(ユーチューブで直接、彼の語りを聴くことができる)

人間は基本的に全員が例外なく遺族である、いつかは親しい人が亡くなって残された人間になる。誰もそれを避けることはできない。何のために自分は生きているのか、自分の生き甲斐は何なのか、そういう実存に関することを何かの拍子に人間は考えてしまう。そういう時にどういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか、ということを考えたかった。なんでかというと、ぼく自身が納得したいってことが一番大きい。

短歌時評なのに、なぜこれらに言及したのかというと、ひとつには東日本大震災や原発のことが短歌で採り上げられる時に「これは震災詠としてどうか」「作者は当事者かそうでないのか」……そんなカテゴライズや区分けが細密に行われることに、ある種の違和感を覚えてきたからだ。3.11の日を境に非日常が現れ、私たちの死生観は揺さぶられた。あのはりつめた日々を無かったことにはできない。あの津波の映像を見なかった人は僅かだろうし、原発事故による被爆と汚染の恐怖におびえなかった人もいないだろう。だれもが死と生について考えただろう。大江健三郎の小説に『洪水はわが魂に及び』という名の小説があったが、このタイトルのように、あの日、深いところで私たちは傷を負ったのではなかろうか。こう言うと今も現実で苛酷な状況に置かれたままの人たちの苦悩を冒涜する気がしてためらわれるのだが、3.11後を生きる私たちの意識はその前と後ではやはり決定的に違ってしまったのだと思う。そして平野が言うように「どういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか」が一人一人の問題として侵食してくる。逆説的にいうと「今の時代を生きている事を納得できない」空虚さが私たちの意識の底に少なからずあると思う。

* * *

今回初めて短歌時評を書かせていただくに際し、短歌誌の時評や作品季評、同人誌や歌人のブログなどをいろいろ読ませていただいた。そして壮年以上の歌人から若手世代への戸惑いの評言が少なからずあることに驚いた。私自身は遅くに短歌を始めた人間なので、言わば遅れて来た新人である。世代的には若くはない。ただ若手の歌人集団で横並びに歩んできたのでその感性や表現に何の違和感も覚えずにきたのだった。

まず「短歌研究」2013年12月号の「歌壇展望座談会」。この中の一部には「外への発信のない世代」の小題がついている。※敬称略

みんな歌は上手で、魅力的な歌がいろいろあるんですけど、全体的なイメージが似ている。ツイッターを文学にしているような感じがする(小島ゆかり)

「ツイッターを文学にしているような感じ」についての説明はなく、「テーマがないから、そうなるのかなと思ったり、あるいは、それが現代の姿なのかなと思ったり」とある。

そして今年年初の『短歌研究』1月号の時評で川野里子がこの発言をとりあげ、次のように書いている。

彼等は「私」であろうとする、「私」だけの表現を求めるという欲望それ自体が大したものではないことをあらかじめ知ってしまっている、というのだろうか、自らの欲望さえ相対化している、そのことがむしろ今日の若手があらかじめ纏っている静かな悲劇性のようにも感じられるのだ。この「私」への欲望の濃淡、ことに不思議なほどに「私」への欲望の淡く見える世代の登場に今読者は戸惑っているのではないか。それは彼らの作家意識の低さだとは思わない。むしろ何か表現の背景にある社会や世界のような我々を包んでいるものが知らぬ間にぐしゃりと組み替わったと思った方がいいのかもしれない。

そして次の二首を紹介する。

ああむこう側にいるのかこの蠅はこちら側なら殺せるのにな 木下龍也『つむじ風、ここにあります』

慣性の法則はもう壊れたし動いていいよ奈良の大仏 〃

川野は一首めに「鋭さと危うさが突出してくる感覚」を感じ、「世界を瞬間と無意味に変換してゆくかなり破壊的な文学性を秘めている」と評価したうえで、それが二首目のような滑らかな失望にすり替わることも指摘する。

瞬間の感覚を突出させたものの背後に息づくものを現すことなく、瞬間を瞬間としてツイッター的な瞬間世界に投げ込むことによって一つ一つの作品が閉じられているのではないかと思うのだ。その作品の瞬間の完結性がたったひとりの「私」が背負うべき文脈の成立を難しくしているということはないのか。(中略)何か見えないものが苛酷に彼らをそうさせているように思えてならない。

この「たったひとりの『私』が背負うべき文脈」とは、先の小島の言う「テーマ」に近いものだろうか。

また、吉川宏志は『短歌往来』2013年1月号の特集「若い世代の歌を読む」の中で、『短歌往来』の「promissing」に順次掲載された若い歌人(その時点では22人)の作品を読んだ印象について述べた。

突出した歌がないことにとまどってしまった。これは、私の理解力が及んでいないせいかもしれないが、何かすごく低空飛行的な感じがした。(中略)一見明るいように見えて、底が無いような空虚感があるのかもしれない。そんなやるせない空気を共有できる若さが、おそらくあるのだろう。そしてそれが他の世代にはうまく伝わらないという面もあるのだと思う。

これら「静かな悲劇性」「低空飛行的な感じ」「底が無いような空虚感」の評には説得力を感じる。

短歌は歌集・短歌の月刊誌・同人誌・歌会・ネットプリントなど多様な発表がされていてどの場から歌を採り上げるかによって、傾向性が強く出てしまう。そのことをことわったうえで、ここでは主に短歌新人賞受賞者や候補者で構成された同人誌『一角』から、作品をとりあげてみたい。

同人誌『一角』(土岐友浩・編集発行)は2013年11月4日に発行され、文学フリマや発行人への購入申し込みなどで流通した。7人の20首連作のほかに「五島諭の一角」という特集で構成されている。連作から引いてみる。※印はルビ。。

ほんとうは誰の痛みのそのなかでかすかに燃えていたかったのか 小林朗人「終点」

楽園(※オアシス)を避けながら生きてゆくやがて激情になる花を枯らせて 〃

皿の上に葡萄の骨格のみ静か 柩のような星にねむりぬ 大森静佳「きれいな地獄」

あなたはわたしの墓なのだから うつくしい釦をとめてよく眠ってね 〃

少年の、季節は問わず公園でしてはいけない球技と花火

吉田恭大「私信は届かないところ」

君だって中々死んでゆかれないから夜毎に喰えぬクッキーを焼く 〃

1首目。自分が自分の主体として在ることよりも、誰かの存在の痛みのなかに棲み自分をかすかに燃やすことを望んでいた。でも、いったい誰のなかで…と自問する観念的な歌。存在の寂しさの内の揺らぎが美しい。

2首目も観念的・哲学的な全体喩の歌。「楽園を避けながら生きてゆく」とは静かな決意か。「楽園」とは現世の成功を幻影と見なす言葉だろうか。自分はそこに吸引されない、回避するのだという。でも「激情になる花」が自分の胸にあり、放っておくと咲こうとしてしまう。それを枯らして生きてゆくのだという。具体情報はないがストイックな在り方が伝わる。歌の景色としては上の句で「楽園」の残像を読み手に想起させつつ、その残像のうちに鮮烈な花を激しく見せた刹那、強制終了のように枯らせる。一首の中に序破急がある。

3首目、皿の上の葡萄は粒を食べ終わって枝(というのだろうか)だけが残っている。それを「骨格」と見立てることで房から実をもがれた葡萄に静かで小さな死を見ている。下の句では「星」という大きな視点にカメラが引く。地球は「柩」で、そこに眠ったという。死を「骨」「柩」の硬質な質感でとらえる。

4首目では「あなた」を自分の墓と呼ぶ。墓は硬質で、もっとも確かな箱だろう。「あなた」=「墓」=不変、の約束の歌。「あなた」は揺るぎない永劫の容れ物であって、だからその身を損なってはならない。パジャマの釦をうつくしくとめて健全に眠ってねと願う。死から逆照射して現在の「あなた」と二人の関係を永遠性へとやわらかく拘束する。

5首目、「少年の、」という初句と読点で初々しさをキレよく出したのち、公園での禁止事項を叙述する。それが「球技と花火」だという指摘にはっとする。少年がしたい遊びの筆頭は球技と花火だろうに。公園は管理されている。少年に思い切り遊べる場所はない。「問わず」「公園で」「球技」「花火」のズ・デ・ギ・ビ、の濁点がしらべのうえでも息苦しさを醸している。

6首目、「君」がまずいクッキーを毎夜焼くという行為に、「君だって中々死んでゆかれないから」とくぐもった呟きをかぶせている。生きたいという欲望が自分にも「君」にもない。さりとて死ぬだけの切迫したエネルギーもない。そんなやるせなさを五七七の二音字余りの上の句にこめているように思われる。言いたいことは上の句にある。下の句は暮らしの動作の表現であれば入れ替え可能だろうが、「死んでゆかれないから夜毎に喰えぬクッキーを焼く」の「ゆ」、「夜毎に」の「よ」、「焼く」の「や」で「やゆよ」の音を調えている点や、「喰えぬクッキーを焼く」の「喰」「ク」「く」のク音の飛び石的配置によって上の破調とのバランスを巧く保っているように思う。

上記三つの連作タイトルは「終点」「きれいな地獄」「私信は届かないところ」。どのタイトルにも終末感覚や不全感が色濃い。

なぜこんな大虐殺のじゃこを見てわしのこころは動かへんのか 吉岡太朗「こころ」

薄闇にちらばっているLEDライトの計算された郷愁 東郷真波「越境」

乗客は乗り込んだのに雨の日のドアをしばらく開けているバス 土岐友浩「blue blood」

つけたままするテレビの向こうでは少女が感情的に叫ぶ声 ウォール・マリアの壁は崩され

川島信敬「文学がしたい」

こいびととして君のかたわらに立つ日々の、泡 あるいはうたかたの、日々 〃、

1首目、小さくて黒目がびっしり目立つ「じゃこ」。イワシなどの稚魚を干したものだが単体では「じゃこ」と呼ばない。それを大虐殺されたじゃこ、と捉えなおす。ではそこに痛ましさを感じるかというとそうではなく心は無感動で、解離的である。いつから心はそんな風になったのか。「大虐殺」の語は人類の過去現在未来の大量殺戮を連想させるが、無力感が先立つ。

2首目、省エネ・ローコストの具現のLEDライトが「薄闇にちらばっている」という。今ひとつ状況が読み切れない描写だが、どこか大きな公園かテーマパークか大規模マンションの庭園だろうか。薄い闇の中の一見ランダムな灯りに郷愁を感じるものの、それも誰かの設計による配置で、自分の心の動きも設計者の脳内の計算のうちにあると気づく。あらかじめ奪われているという感覚だろう。

3首目、バスは定刻運行のため、乗客がもういないのにドアを開けたままでいる。バス内の乗客はその数秒あるいは数十秒を黙って待つ。雨音や雨の冷気や街路の音がドアから入る。システムの内側に生じる余白じみた時間と空間を書き留めている。

4首目、「つけたまま/するテレビの/向こうでは/少女が感情/的に叫ぶ声」という句跨り。ここまでで五六五八八の三十二音だが、こののちの「ウォール・マリアの壁は崩され」に注目する。『進撃の巨人』という漫画が2009年から少年マガジンに連載され、そのテレビアニメ版が2013年4月から放映された。人間を捕食する巨人から人類最後の場所を護るため、高さ50メートルの外周壁がある。100年余り何事もなかったのでいつともなく過去の惨事を忘れて人々は過ごしていた。だがある日予想外の、50メートルを超える大きさの巨人が現われて壁を壊して内側に入り、少年少女とその家族を次々喰らう。前触れもなく防護壁を超えてやってくる圧倒的な厄災というイメージは、東日本大震災の津波および原発事故のイメージにかぶさる。この歌では上の句の性愛と過剰な破調が、死との隣接を思わせる。

5首目は同じ作者の儚く美しい歌。「泡」「うたかた」の語に、君とすごす日々が消えていく予感が孕まれている。

こうした歌群を見ると、共通して死や終末の感覚・痛みへの鋭敏さ・システムに囲まれた感覚が研ぎ澄まされているように思う。

ここでは「私」という存在は何かに当たって砕けるのではなく、すでに砕かれた存在としてある。

原因は複合的にあるだろう。長く続いた不況・厳しい雇用状況、より安いモノとヒトを求めて世界経済は動き、人間もモノ化されている。地球上の戦争や内戦の動画はネット上で日常的に見ることができるし、国と国との軋轢による軍事化への動きも世界を駆け巡る。東日本大震災の衝撃とその後の昏迷、次の震災までの時間を生きる漠たる不安も生きることの根源を揺るがす。

このような中で、特に若い世代が10年後、5年後、3年後の「私」を生き生きと思い描くのは難しい。集団や組織への同調圧力も強い。二つの歌集から、作品を挙げてみる。

コンビニのバックヤードでミサイルを補充しているような感覚

木下龍也『つむじ風、ここにあります』

戦争はビジネスだよとつぶやいて彼はひとりで平和になった 〃

じっとしているのではない全方位から押されてて動けないのだ 〃

もし徴兵されてミサイルを補充する時が来たら、そのとき青年は逆に「コンビニのバックヤードでペットボトルを補充しているような感覚」を思うのかもしれない。戦争は「最終経済」と言われ、大量の物と人と金を消費し尽くす。

手に塩をのせてこぼさずわたりきるにはあまりにもとおいわたくし 望月裕二郎『あそこ』

あかねさすわたしはやりたいことがないお金を払ってお寺を巡る 〃

「いま、ここにあるかけがえのない私」がいるという幻想は色褪せてしまい、今は「閉じられた世界の交換可能な私」がいて世界も自分もどこか遠くのもののように感じられているのではないか。モノっぽい痛覚を起点として。この空虚さが「低空飛行」な感じとなって現われる。以上が私の所感、あるいは仮説である。

ここからどんな方向に現代の口語短歌が向かっていくのか。作者一人一人がどういうふうに今の時代を生きている事を納得するのか。世界への通路はあるか。ゲリラ的に世界の瞬間瞬間の間隙を突いていくのか。哲学的・存在論的な抽象度の高い世界を追求するのか。言語美や詩型の韻律に純化していくのか。存在が危機にさらされているからこそ、今後新しい表現が摸索されていく可能性もまたあるように思う。

ちなみに上記作品に続く特集では、五島諭の長歌と反歌、そして五島作品へのエールを込めた鑑賞文(服部真里子「『どの歌が好き?』と訊かれたら」・平岡直子「シュノーケルの記憶」)と、彼の中学高校の同級生である関澤哲郎の「わたしの五島さん」が掲載されている。ひとつの青春群像の記録のように受けとめた。

五島の作品は「長歌と反歌」。長歌は成績の5段階評価を歌にして並べている。「10月、前期分の成績処理を終えて」という詞書がある。評定5と1を引用する。

通知票 評定5は 当該の 科目について 将来を 嘱望される 抜群の 資質を有し そしてまた その能力を 涵養し 伸長すべく 最大に 努力をし、かつ さまざまに その才覚を 発揮して 活躍したと 判定される ことを意味する

通知票 評定1は 当該の 科目について 必要な わざや知識を 身につけて いると見なせる 材料を ほとんど何も 残さずに 学期を終えた ことを意味する

学校に恵みの秋がやってきて静かになって涼しくなった 五島 諭「長歌と反歌」

学校という疑似社会(プレ社会)の節目、教師には成績をつける仕事がある。この評定の文言には醒めたユーモアがある。作者はこうした文言を思いつつ淡々と成績処理を終えたのだろう。ひとりの社会人として。秋は学校行事や定期考査などで忙しい。「恵みの秋」「静か」「涼しくなった」の語からはようやくひと段落ついたという感慨のほかに、青春の静かな終わりとどこかしら安堵に近い感情が伝わるように思う。『一角』のひりひりする作品群の最終に置かれたこの反歌に、鎮静剤のような落ちついた趣きを感じたこともまた記しておきたい。

* * *

岸原さや 2007年「未来短歌会」に入会、彗星集に所属。2013年、歌集『声、あるいは音のような』(書肆侃侃房)発行。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます