8月29日から31日にかけて、広島でゼミ合宿を行いました。

ジャーナリズム研究会と合同で実施しました。

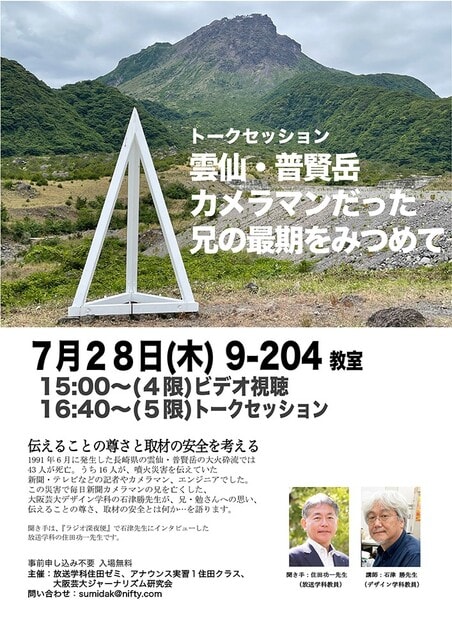

今回の合宿は、

被爆の実相を再確認するため

原爆資料館を訪れました。

多くのゼミ生にとって

中学・高校時代の修学旅行以来の訪問となりました。

(写真:原爆慰霊碑で手を合わせる。後ろは原爆資料館の本館。一部画面を加工しています)

きっかけは、

今年5月に開催されたG7広島サミット関連の

中継映像やドキュメンタリーをみて

ディスカッションしたことでした。

岸田文雄首相は広島サミットを前に、記者団に対して

「被爆の実相に触れて頂くことは、核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点だ」

と述べています。

その原点を知ってもらう意味で、

原爆資料館をG7の首脳たちに見てもらうことは

大切なプログラムだったと思います。

しかし、その模様は非公開で、

資料館のガラス外壁を白いフィルムで覆い隠したことには

ゼミ生たちも違和感を感じていました。

○ ○

今回は、地元局の

ドキュメンタリー制作者とディスカションする機会に恵まれました。

逆に、制作者から

メディアの報道姿勢やZ世代の平和への関心などについて

問いかけられる場面もあり、

ゼミ生にとっては新鮮な経験だったと思います。

また、広島出身の地元局関係者との懇談では、

自らの肉親の生々しい被爆体験を聞くことができました。

地元新聞社では、広島出身で大阪芸大OBのカメラマンから

被爆直後の同社の報道活動の様子を聞きました。

社屋は全焼し、輪転機や活字などを失い、

社員の3分の1にあたる114人が犠牲となる中で、

取材を続け、新聞発行を再開した経緯を聞くと、

報道に携わる人々の魂を見た思いがあります。

また、G7の取材については、

リサーチの大切さと、ポジションどりをいかに粘るかが

撮影の原点だと、ゼミ生たちは学びました。

また、在広島報道機関の記者とは

ランチタイムに懇談し、

日頃の取材活動についての基本や、

メディアと自治体との距離感などについて学びました。

今回の広島合宿は

いろいろな職種のメディア関係者との交流に時間を取ることができ、

充実した時間を過ごすことができました。

ジャーナリズム研究会と合同で実施しました。

今回の合宿は、

被爆の実相を再確認するため

原爆資料館を訪れました。

多くのゼミ生にとって

中学・高校時代の修学旅行以来の訪問となりました。

(写真:原爆慰霊碑で手を合わせる。後ろは原爆資料館の本館。一部画面を加工しています)

きっかけは、

今年5月に開催されたG7広島サミット関連の

中継映像やドキュメンタリーをみて

ディスカッションしたことでした。

岸田文雄首相は広島サミットを前に、記者団に対して

「被爆の実相に触れて頂くことは、核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点だ」

と述べています。

その原点を知ってもらう意味で、

原爆資料館をG7の首脳たちに見てもらうことは

大切なプログラムだったと思います。

しかし、その模様は非公開で、

資料館のガラス外壁を白いフィルムで覆い隠したことには

ゼミ生たちも違和感を感じていました。

○ ○

今回は、地元局の

ドキュメンタリー制作者とディスカションする機会に恵まれました。

逆に、制作者から

メディアの報道姿勢やZ世代の平和への関心などについて

問いかけられる場面もあり、

ゼミ生にとっては新鮮な経験だったと思います。

また、広島出身の地元局関係者との懇談では、

自らの肉親の生々しい被爆体験を聞くことができました。

地元新聞社では、広島出身で大阪芸大OBのカメラマンから

被爆直後の同社の報道活動の様子を聞きました。

社屋は全焼し、輪転機や活字などを失い、

社員の3分の1にあたる114人が犠牲となる中で、

取材を続け、新聞発行を再開した経緯を聞くと、

報道に携わる人々の魂を見た思いがあります。

また、G7の取材については、

リサーチの大切さと、ポジションどりをいかに粘るかが

撮影の原点だと、ゼミ生たちは学びました。

また、在広島報道機関の記者とは

ランチタイムに懇談し、

日頃の取材活動についての基本や、

メディアと自治体との距離感などについて学びました。

今回の広島合宿は

いろいろな職種のメディア関係者との交流に時間を取ることができ、

充実した時間を過ごすことができました。