拝敷とは、お坊さんがお経を唱えるときに持ち運んできて座る敷物です。

四天とは四天王の事でそれぞれ、

東に持国天王(ジコクテンノウ)国家安泰を願う守護神。

南に増長天王(ゾウジョウテンノウ)五穀豊穣を唱え仏界を警備する守護神。

西に広目天王(コウモクテンノウ)額に第三の目を有し世の中を観察しながら信者を護る守護神。

北に多聞天王(タモンテンノウ)《別名毘沙門天》仏界を悪魔から守り仏法を広める武神の事である。

仏界においての世界一高い山、須弥山(シュミセン)の頂点(中心)に座するのが帝釈天(タイシャクテン)で中腹の東西南北に備え構え周りを守護し帝釈天に仕えるのが、四天王という事である。

《参考資料 たたみ新聞掲載 松本桂冶書》

拝敷全体を須弥山に例え、中心に僧侶が座り、それを護る四天王を抽象的に表したものが、四天という事なのである。

二畳台が主に真言宗で使われ、拝敷はその他宗派でそれぞれ使われる。

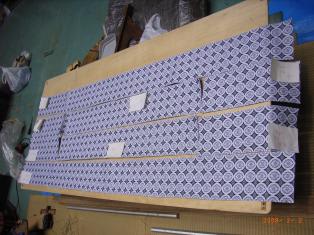

標準が幅21紋、丈42紋の大きさであるが、今回は白中紋で幅20紋、丈40紋の四天付拝敷を作成した。

講師の先生は、先週もお世話になった神奈川の板垣先生。

まず畳表の準備と紋べりの準備。

紋縁をそれぞれに裁断し、畳表に障子紙を貼り下準備。

作り方は有職本式でなく、割り縫いでの略式。

先に額縁の角を作り、紋縁の柄を合わせながら逢着。

そして畳表を寸法に裁断し四天縁から縫い付け。

四天が終わったら額縁を縫い付け、裏に返し角を作り、返し縫いをする。

最後に表にして四天縁の脇を縫い完成

四天付拝敷

角の紋合わせ

裏の造作

今回は、完成するまで正直すごい苦労した。

天候や会場のせいがあるのだろうが裁断した紋縁の寸法がだいぶ変わってしまったのである。

2日目は、すごい雪。

前日より紋縁がだいぶ縮んでしまい紋が合わず正直何度か縫い直した。

紋縁の歪みも酷く合わせるのに、またまた苦労し、結局講習時間内に終わらせる事が出来なかった。( 受講者全員

家に帰り工場で夜なべをして作業終了。

節分だという事をすっかり忘れていて子供達に朝、怒られてしまった

ちょっと大変だった今回の講習会でした。