大分県豊後高田市に位置する、豊後高田です。

大分交通のグループ会社である、大交北部バスが発着します。

「豊 後 高 田」

この地域に縁の少ない方には、難読地名かもしれません。

「ぶ ん ご た か だ」

・・・と読みます。

まるで鉄道の駅舎のようなバスターミナル。

それもそのはずで、1960年(昭和40年)に廃止となった、大分交通・宇佐参宮線の終点、豊後高田駅の跡地をバスターミナルに転用したものです。

鉄道が廃止となった今では、このバスターミナルが豊後高田市の玄関です。

商店街の名称は「駅通り商店街」

鉄道時代の名残です。

バスターミナルの建物内部に入ると、乗車券類を発売する窓口が設置されています。

更に進むと、プラットホームです。

待合室。

豊後高田(駅)の構内。

「プラットホーム」と「線路」の痕跡です。

宇佐参宮線は、豊後高田駅~宇佐八幡駅間を結ぶ8.8kmの非電化路線。中間の宇佐駅で国鉄日豊本線と連絡していました。

国東半島を1周する構想もあったようですが、実現はしませんでした。

ここで、豊後高田の位置関係を観光案内図から紹介します。(白色の地名は私が書き入れました)

豊後高田(上記画像では左上)は国東半島北側の玄関口です。先述した通り、現在の豊後高田市には鉄道がありませんが、近隣にJR日豊本線の宇佐駅があります。宇佐駅~豊後高田間が一番バスの便数の多い区間です。伊美まで北上すると、国東方面へのバスに乗り継ぎが出来るので、国東半島をバスで周遊するルートになります。

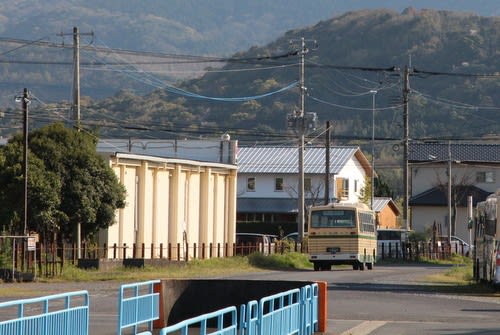

場所は変わり、公道からバスが出入りするところです。

鉄道時代は、踏切だったと思われます。

公道側から見た、豊後高田駅跡。

バスの車庫(営業所)もこの場所にあります。

豊後高田の各バスのりばを紹介します。のりばは全4バース。

1番 大分空港~中津間を結ぶ快速リムジンバス(ノースライナー)

2番 柳ヶ浦駅経由の四日市行き

3番 宇佐駅・宇佐八幡経由の四日市行き(鉄道の代替となる路線)

4番 伊美行き(国東半島を北上する路線)

各のりばの様子です。

2番のりば 柳ヶ浦駅経由の四日市行き

3番のりば 宇佐駅・宇佐八幡経由の四日市行き(鉄道の代替となる路線)

4番のりば 伊美行き(国東半島を北上する路線)

私が訪れた2019年4月現在の時刻表。

豊後高田~宇佐駅間が一番便数が多く、1時間あたり1~3便が運行されます(平日)

大分空港~中津駅間、快速リムジンバス「ノースライナー」時刻表(2019年4月現在)

空港リムジンバスですが、ドアクローズシステムではなく、途中乗降も可能です。

豊後高田を発着するバスの動きを紹介します。頭端式のプラットホームなので、バスの動きも特徴があって面白いです。

3番のりばに停車しているのは、宇佐駅・宇佐八幡経由の四日市行き。

発車すると、プラットホームの切れ目を使って転回します。

そのまま豊後高田を後に。

いってらっしゃい!

続いて、車庫から柳ヶ浦駅経由の四日市行きが出てきました。

こちらもプラットホームの切れ目を使って転回。

停止してギアをバックに入れると・・・

そのままバック。2番のりばにバスを据え付けます。

2番のりばにバスが到着しました。

発車を待つ柳ヶ浦駅経由の四日市行き。

発車時刻になり、バスが発車しました。

こちらもターミナルを後にします。

ターミナルから公道までは駅構内の敷地なので、実質「バス専用道」です。

最後に、昭和の街並みが今も残る豊後高田は、ノスタルジックな町全体がテーマパーク。

それぞれの昭和の時代を思い浮かべながら、観光を楽しめる町です。

豊後高田のバスターミナルも、まるで「昭和」というテーマパークの中の一つのようでした。

<撮影2019年4月>