また ここまで來た

佇(たたず)んだまま 風に吹かれ

鈍色(にびいろ)に 光傾(かし)ぐ 瀨

探していたものに 出會(でくわ)しそうな 夕

探させられなければ 知ることのなかった 心

暮れなずむ水に映る

蘆(ヨシ)の連なり靡(なび)く蔭

散りぼふ 小さき花白く

囁(ささや)き聲(こゑ)で絶え間なく 口誦(くちづさ)む

日暮れとともに止みて 合掌(がっしょう)

仄(ほの)めく灯明包み

泡翳(かげ)鏤(ちりば)む水紋 挿頭(かざ)し 莟(つぼ)む

忘却を希(こひねが)ふ音色 消え果つ 奥つ城(き)

鏡の裡(うち)なる顔(かんばせ)が 渦巻く髪の蔭

泣き崩(くづ)れ

水底(みなそこ)の沙(すな)

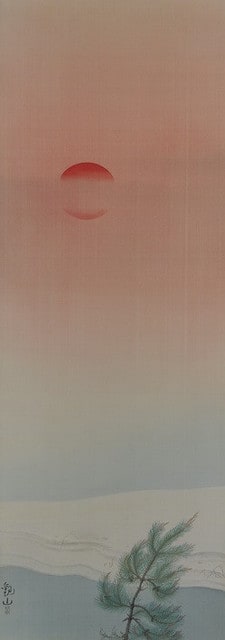

昇らぬ日と月 沈み煌(きらめ)く 夢の破片

涙 目覺(めさ)め 風と波 翳(かす)め響(とよ)み

惑(まど)ひつつ辿(たど)る 月へ戻る橋

佇(たたず)んだまま 風に吹かれ

鈍色(にびいろ)に 光傾(かし)ぐ 瀨

探していたものに 出會(でくわ)しそうな 夕

探させられなければ 知ることのなかった 心

暮れなずむ水に映る

蘆(ヨシ)の連なり靡(なび)く蔭

散りぼふ 小さき花白く

囁(ささや)き聲(こゑ)で絶え間なく 口誦(くちづさ)む

日暮れとともに止みて 合掌(がっしょう)

仄(ほの)めく灯明包み

泡翳(かげ)鏤(ちりば)む水紋 挿頭(かざ)し 莟(つぼ)む

忘却を希(こひねが)ふ音色 消え果つ 奥つ城(き)

鏡の裡(うち)なる顔(かんばせ)が 渦巻く髪の蔭

泣き崩(くづ)れ

水底(みなそこ)の沙(すな)

昇らぬ日と月 沈み煌(きらめ)く 夢の破片

涙 目覺(めさ)め 風と波 翳(かす)め響(とよ)み

惑(まど)ひつつ辿(たど)る 月へ戻る橋

月より日へ帰る道

水に浸(ひた)ったままの蹄(ひづめ)

廻(めぐ)る白毛が かすかに戰(そよ)ぐ

水面(みなも)に滑り広がる 山の端(は)

透き融(とほ)る月の瞼(まぶた)より伝ふ 陸離 空白の橋

觸(ふ)れている間 流れは限りなく遲(おそ)く 遲(おそ)くなる

蒼き翳(かげ)搖(ゆ)らめく波間

月白(げっぱく)の橋 渡り 古(いにしへ)の夢 消えて還(かへ)る

遙(はる)かに望む 時の螺旋(らせん)の彼方(かなた)

薄光注ぎ 蒼き翳(かげ)差す 同じ心に湧き出(い)で

Amalgamation Choir - Ksenitia tou Erota(Giorgos Kalogirou)

水に浸(ひた)ったままの蹄(ひづめ)

廻(めぐ)る白毛が かすかに戰(そよ)ぐ

水面(みなも)に滑り広がる 山の端(は)

透き融(とほ)る月の瞼(まぶた)より伝ふ 陸離 空白の橋

觸(ふ)れている間 流れは限りなく遲(おそ)く 遲(おそ)くなる

蒼き翳(かげ)搖(ゆ)らめく波間

月白(げっぱく)の橋 渡り 古(いにしへ)の夢 消えて還(かへ)る

遙(はる)かに望む 時の螺旋(らせん)の彼方(かなた)

薄光注ぎ 蒼き翳(かげ)差す 同じ心に湧き出(い)で

Amalgamation Choir - Ksenitia tou Erota(Giorgos Kalogirou)

Amalgamation Choir - Tis Trihas to Gefyri(Pontos) DakhaBrakha - Vesna

【未草(ヒツジグサ)】

日本に自生する 唯一の小型の白い睡蓮(スイレン)

花の大きさは四センチ程で スイレン属では世界最小

寒さに強く 初夏から秋に

山間の小さな池や 湿原の水溜(たま)りなどに生え

水位の安定した 養分の乏しい水域に育つ 多年草

浮き葉と 水中葉を持ち

蓮(ハス)と異なり 浮き葉に露を転がす撥水性はない

楕円で 先の深く切れ込んだ葉の形は 遠くから眺めるとき

羊など偶蹄目の 群れ惑(まど)ふ足跡に似る とも

大きな湖では 魚が水中葉を食べ

絶へてしまうことが多い

浮き葉は紅葉し 冬枯れて 水中葉のみで越冬

【未草(ヒツジグサ)】

日本に自生する 唯一の小型の白い睡蓮(スイレン)

花の大きさは四センチ程で スイレン属では世界最小

寒さに強く 初夏から秋に

山間の小さな池や 湿原の水溜(たま)りなどに生え

水位の安定した 養分の乏しい水域に育つ 多年草

浮き葉と 水中葉を持ち

蓮(ハス)と異なり 浮き葉に露を転がす撥水性はない

楕円で 先の深く切れ込んだ葉の形は 遠くから眺めるとき

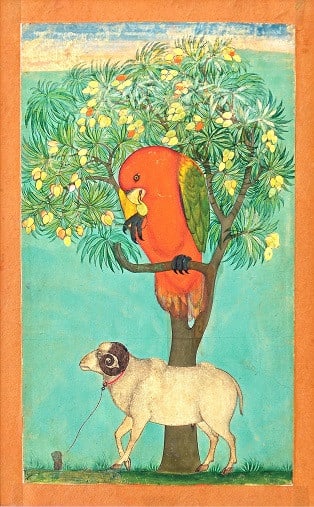

羊など偶蹄目の 群れ惑(まど)ふ足跡に似る とも

大きな湖では 魚が水中葉を食べ

絶へてしまうことが多い

浮き葉は紅葉し 冬枯れて 水中葉のみで越冬

初夏から秋まで 花咲く

一つの花が 三日程の間

日が落ちれば 閉ぢて 水中に没し

日が昇れば 水面より浮び出て 開くことから

睡(ねむる)蓮(はす) の名が あてられた という(『大和 本草』)

明治以降に 外来種 water lily が輸入されると

ヒツジグサ と同様 スイレン と呼ばれるようになるが

『大和本草』(1709)の刊行された 江戸時代 以前 日本には

ヒツジグサ しか存在せず 睡蓮 といえば ヒツジグサ を指した

一つの花が 三日程の間

日が落ちれば 閉ぢて 水中に没し

日が昇れば 水面より浮び出て 開くことから

睡(ねむる)蓮(はす) の名が あてられた という(『大和 本草』)

明治以降に 外来種 water lily が輸入されると

ヒツジグサ と同様 スイレン と呼ばれるようになるが

『大和本草』(1709)の刊行された 江戸時代 以前 日本には

ヒツジグサ しか存在せず 睡蓮 といえば ヒツジグサ を指した

この花について詠(よ)まれた歌 纏(まつ)わる物語

伝承は 記紀 万葉集などに 見当らぬようだ

何故(なぜ)だろう

数多(あまた)の別れとともに 忘れ得ぬまま消え果て

遙(はる)かに立ち昇る 霧の螺旋(らせん)の間を漂ひ

探し求める夢の畔(ほとり)を彷徨(さまよ)ふ

胸の底深く 切立ち抉(えぐ)れた山奥 ひたひたと溢(あふ)る

水溜(たま)りへ浮び出(い)で ひっそりと花咲く

「未草」という 花名の由来について『大和本草』には

「京都の方言で呼ばれている」もので「未の刻 すなわち 午後二時頃

(季節により 午後一時~三時)から花が閉じる」ことから と説かれ

『大和本草』 八 水草 睡蓮(ヒツジグサ)

ヒツジグサ ハ 京都ノ方言ナリ、此花 ヒツジノ時ヨリ ツボム、

遙(はる)かに立ち昇る 霧の螺旋(らせん)の間を漂ひ

探し求める夢の畔(ほとり)を彷徨(さまよ)ふ

胸の底深く 切立ち抉(えぐ)れた山奥 ひたひたと溢(あふ)る

水溜(たま)りへ浮び出(い)で ひっそりと花咲く

「未草」という 花名の由来について『大和本草』には

「京都の方言で呼ばれている」もので「未の刻 すなわち 午後二時頃

(季節により 午後一時~三時)から花が閉じる」ことから と説かれ

『大和本草』 八 水草 睡蓮(ヒツジグサ)

ヒツジグサ ハ 京都ノ方言ナリ、此花 ヒツジノ時ヨリ ツボム、

唐ノ段公路 北戸錄ヲ引ケリ、夏秋 花サク、花白クシテ 數重ナリ、

蓮ニ似テ 小ナリ、其葉ハ 荇(アサザ)ノ如シ、

其花 夜ハ ツボミテ 水中ニ カクル、晝(ヒル)ハ又 水面ニ ウカブ

故(ユエ)ニ 睡蓮ト云(イフ)、北戸錄ニ 所云(イフ トコロ)ト

相同(アヒ オナジ)、他花ニ コトナル物也、蓴菜 荇菜(ジュンサイ)ノ

類ナリ、畿内 江州 西土 處々(トコロ ドコロ)ニ多シ、他州ニモ多シ、

一方『和漢三才図絵』(1712)や『本草図譜』(1828)では

逆に「未の刻に花が開く」と紹介されているが

実際には 朝から夕方まで咲き

ほぼ平らに全開するのが 正午から未の刻の頃

花は三日程の間 日々開閉を繰り返し

明け方 水中より水面(みなも)に

一方『和漢三才図絵』(1712)や『本草図譜』(1828)では

逆に「未の刻に花が開く」と紹介されているが

実際には 朝から夕方まで咲き

ほぼ平らに全開するのが 正午から未の刻の頃

花は三日程の間 日々開閉を繰り返し

明け方 水中より水面(みなも)に

Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune / Rattle water lily スイレン

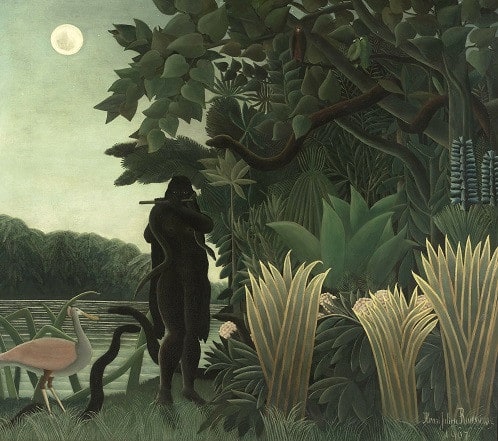

【ウェールズ民話 銀の牛】

竪琴(たてごと)の音(ね)を愛し 山間(やまあひ)の

池より 六匹の銀の牛の姿で顕(あらわ)れた精霊が

竪琴(たてごと)の沈んだ池に スイレンとなって

花咲くようになった物話が ウェールズに伝わる

「ウェールズの山間(やまあひ)の池に

water lily(スイレン)が 咲くようになったわけ」

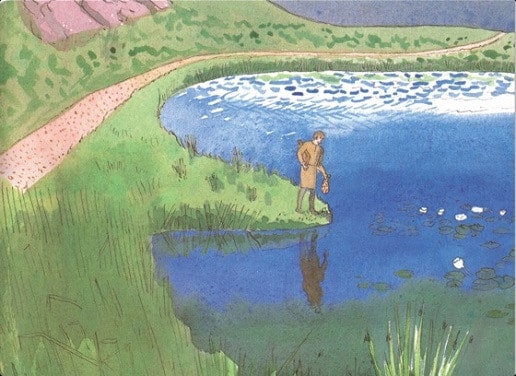

ウェールズの山間(やまあひ)に暮らす 少年が

白い牛と黒い牛を連れ 池の畔(ほとり)の草地で

竪琴(たてごと)を奏(かな)でていた時のこと

池から銀色の牛が六匹浮び出て 岸へと上がり

少年を取り巻いて 楽の音(ね)に耳を傾け

日暮れて家路につく時も 少年についてきた

銀の牛たちは 濃い乳を出し 家族は喜んだが

一頭が乳を出さなくなると 肉屋に売払うことにし

助けてほしいと頼んでも 耳を貸さなかったので

少年は牛たちを連れ 池の畔(ほとり)で曲を奏でる裡(うち)

悲しみのあまり 竪琴(たてごと)を池に投げ入れた

すると六頭の銀の牛は皆 竪琴(たてごと)の後を追い

池に走り込んで ニ度と姿を現わさなかった

やがて その池を埋(う)め尽(つく)すように えもいわれぬ銀色の

water lily(スイレン)が花咲くようになったという

【ウェールズ民話 銀の牛】

竪琴(たてごと)の音(ね)を愛し 山間(やまあひ)の

池より 六匹の銀の牛の姿で顕(あらわ)れた精霊が

竪琴(たてごと)の沈んだ池に スイレンとなって

花咲くようになった物話が ウェールズに伝わる

「ウェールズの山間(やまあひ)の池に

water lily(スイレン)が 咲くようになったわけ」

ウェールズの山間(やまあひ)に暮らす 少年が

白い牛と黒い牛を連れ 池の畔(ほとり)の草地で

竪琴(たてごと)を奏(かな)でていた時のこと

池から銀色の牛が六匹浮び出て 岸へと上がり

少年を取り巻いて 楽の音(ね)に耳を傾け

日暮れて家路につく時も 少年についてきた

銀の牛たちは 濃い乳を出し 家族は喜んだが

一頭が乳を出さなくなると 肉屋に売払うことにし

助けてほしいと頼んでも 耳を貸さなかったので

少年は牛たちを連れ 池の畔(ほとり)で曲を奏でる裡(うち)

悲しみのあまり 竪琴(たてごと)を池に投げ入れた

すると六頭の銀の牛は皆 竪琴(たてごと)の後を追い

池に走り込んで ニ度と姿を現わさなかった

やがて その池を埋(う)め尽(つく)すように えもいわれぬ銀色の

water lily(スイレン)が花咲くようになったという

その最初の花々に 少年は 心の裡(うち)で

竪琴(たてごと)を かき鳴らしつつ 独(ひと)り旅立つ

Silver Cow, written by Susan Cooper, illustrated by Warwick Hutton

見返しから見開きで 夜明けの池が描かれる 最初と最後

汀(みぎは)に咲くスイレン越しに 向う岸から

丘の向うへ見えなくなる その道を ずっと見送るように

閉ぢた目を 池のほうへ向けたまま 少年が遠ざかってゆき

やがて見えなくなった後も あちらこちらを向いて

白いスイレンが 静かに群れ咲いている

「狭き山間(やまあひ)を抜け 共に奏で響き合ふ

心に出逢(であ)ふまで 立ち止まらず 行きなさい」

明るく馨(かを)る かすかな聲(こゑ)で

響(とよ)み 頷(うなづ)き 励ますように

「振り返らずに わたしたちは あなたの音楽を忘れぬ

わたしたちは あなたの音楽に棲(す)む いまも これからも

いつも ずっと いつまでも 生きとし生けるものの 心に鳴り響く」

少年は 竪琴(たてごと)を奏でていたのではなかったか スイレンたちに

ここでも 脇に挟(はさ)んで

少年の竪琴(たてごと)は これまで 怠(なま)けているとして

幾度となく 叩(たた)き壊(こは)されてきた

疲れと眠気と闘(たたか)ひ 辛抱(しんぼう)強く 繕(つくろ)ひ

粉々に砕(くだ)かれたものは 一から作り直した

身動きのとれぬ 深い夢の底で 少年が

ずっと堰(せ)き止めていた 涙を流し

旅立ちを心に決め 安らかな睡(ねむ)りに落ちた頃

銀の牛たちが 池の底から掬(すく)ひ上げ

潰(つぶ)れた くしゃくしゃの枕元へ届けてくれたのではなかったか

本を閉じるとき その音色が 聴こえて來そうになる

清清(すがすが)しき 花の馨(かを)りとともに

「花に な(鳴)く うぐひす(鶯) 水に す(棲)む かはづ(蛙) の こゑ(聲)を き(聴)けば

【牧神(パーン)に追はれ 蘆(ヨシ または アシ)になり

そうではない と 蘆笛(あしぶえ) は語る

ただ その歌聲(こゑ)に 尽きせぬ天の惠(めぐ)みを感じ

解き放ちたい と感じながら 傳(つた)へることが出來ぬまま

月の女神の巫女(みこ)として満足していた 幼きシュリンクスは

話も聴かず 逃げ惑(まど)ひ 早瀬の深みへ向ったのを 止めようと

伸ばした手が 届かず 觸(ふ)れられまいと その背は捩(よぢ)れ

失はれたものに茫然とし 水瀨(みなせ)を通るたび 戰慄し

暗澹たる想ひに駆られ ある夕べ 坐り込んで

その日 何度目かの許しを乞うていたら

風が枯れた蘆(ヨシ)を そっと揺らし かすかに鳴らした

蘆(ヨシ)は歌ふようだった

「あなたが わたしの歌聲(こゑ)を好きだったこと

いまは知っています ありがとう」

「優しい人だと わからなくて 怖がって ごめんなさい」

「ここは靜(しづ)かで とても冷たい わたしが ここに居ることを

あなたが ずっと悲しんでいると 月の光が 敎(おし)へてくれた」

「わたしは もう 何も出來ないけれど あなたを怖がってはいない

恨んでもいない あなたは わたしの歌聲(こゑ)が

好きだったのだから それを想ひ出して 聴かせてほしい

わたしは もう 歌ふことは出來ないけれど あなたは出來る

悲しまず その歌聲(こゑ)と 生きてほしい」

耳にシュリンクスの聲(こゑ)が甦(よみがへ)る

亡き人の聲(こゑ)を伝へてくれた 枯れた蘆(ヨシ)の一つに

あの日 届かなかった 手を伸ばし 注意深く 折り取って

並べて結び そっと息を吹き込むと それは 歌ってくれた

唐の 李 賀(791-817)の詩に詠(うた)はれる

伶倫(れいりん)は 黄帝に仕えた 音楽の創成者

竹を切り 二十四の笛を作った とされる

黄帝は 半分の十二を用い

天地を構成する諸物質の運動を調整した

黄帝が天に昇られるとき 二十三管は帝に從(したが)ひ

殘された人類の爲(ため)一管が この地に留(とど)まった

が すでに人に德(とく)なく 誰も手に入れられなかった

竹を切り 二十四の笛を作った とされる

黄帝は 半分の十二を用い

天地を構成する諸物質の運動を調整した

黄帝が天に昇られるとき 二十三管は帝に從(したが)ひ

殘された人類の爲(ため)一管が この地に留(とど)まった

が すでに人に德(とく)なく 誰も手に入れられなかった

【李 賀の詩 天上の謠(うた)】

李 賀には 回転する銀河について 歌った詩も ある

天上の謠(うた)

天河夜轉漂廻星 天の川 夜 回転し めぐる星を漂わせ

銀浦流雲學水聲 銀の渚(なぎさ)に流れる雲 水聲を模倣する

玉宮桂樹花未落 月宮の桂の樹 花は未(ま)だ落ちず

仙妾採香垂珮纓 仙女らは佩(お)び玉たれて 香る花つむ

秦妃巻簾北牕曉 秦の王女 簾(すだれ)を巻けば 北窓は暁(あかつき)

牕前植桐青鳳小 窓の前に植えた桐には 青い小さな鳳凰(ほうおう)がいて

王子吹笙鵝管長 王子 喬 鵞鳥(がちょう)の首より長い笙(しゃう)を吹き

呼龍耕煙種瑤草 龍を呼び 煙を耕し 瑤草を植えさせている

粉霞紅綬藕絲君 朝焼けの紅綬をおびた 蓮糸のもすそ

青洲歩拾蘭苕春 青洲を散歩して 蘭の花を拾う春

東指義和能走馬 東方を指させば (日輪の御者)義和は巧みに馬走らせ

海塵新生石山下 乾いた海に新しい砂塵(さじん)が上がる 石山のもと

天河夜轉漂廻星 天の川 夜 回転し めぐる星を漂わせ

銀浦流雲學水聲 銀の渚(なぎさ)に流れる雲 水聲を模倣する

玉宮桂樹花未落 月宮の桂の樹 花は未(ま)だ落ちず

仙妾採香垂珮纓 仙女らは佩(お)び玉たれて 香る花つむ

秦妃巻簾北牕曉 秦の王女 簾(すだれ)を巻けば 北窓は暁(あかつき)

牕前植桐青鳳小 窓の前に植えた桐には 青い小さな鳳凰(ほうおう)がいて

王子吹笙鵝管長 王子 喬 鵞鳥(がちょう)の首より長い笙(しゃう)を吹き

呼龍耕煙種瑤草 龍を呼び 煙を耕し 瑤草を植えさせている

粉霞紅綬藕絲君 朝焼けの紅綬をおびた 蓮糸のもすそ

青洲歩拾蘭苕春 青洲を散歩して 蘭の花を拾う春

東指義和能走馬 東方を指させば (日輪の御者)義和は巧みに馬走らせ

海塵新生石山下 乾いた海に新しい砂塵(さじん)が上がる 石山のもと

(李賀歌詩編1 原田 憲雄 訳注 平凡社 東洋文庫 645)

同じ深度 角度で虚空へ身を投げ上げる

体内の古き道 仄(ほの)暗く通底する 天体物理の翳(かげ)

記憶の底を うねり流れる 脈打つ波動

耳を傾ける裡(うち) いつしか睡(ねむ)りの底に 投影し されて

耳を傾ける裡(うち) いつしか睡(ねむ)りの底に 投影し されて

魂魄の巴投げ 結び合ったまま

手を放すことはない 螺旋(らせん)を舞ひ上がり

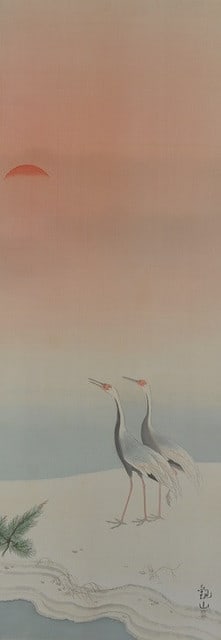

一目一翼 比翼の鳥が 合体せず

一つの呼吸で舞ひながら 翔(かけ)り飛ぶ

天の川銀河の 渦巻く腕の一つの一端に

ぶら下がる 明るき炎の瑤(たま)

遠く近く廻(めぐ)る昏(くら)き瑤(たま)

その中に 碧(あを)く仄(ほの)光る地球が見えただろうか

続く「銀裏流雲 學水聲」

「銀河も雲も音を立てないが

銀河の渚を流れる雲が

観ていると 水音の感じがするのを

「学ぶ」摸倣するといっている

このような疑似感覚を歌ったものは 空前で

すぐれた表現として たいへん有名になった」

(原田 前掲書)という

星々は音を立てているらしい

「学ぶ」摸倣するといっている

このような疑似感覚を歌ったものは 空前で

すぐれた表現として たいへん有名になった」

(原田 前掲書)という

星々は音を立てているらしい

李 賀には 聴こえたのかも知れぬ

木星は人間の可聴域で 和音の中を

廻(めぐ)る歌聲(こゑ)を響かせている ようだ

そのように

銀河の回転を眺めながら 月の仙宮で笙(しゃう)の笛吹く春

太陽が廻(めぐ)り 忽(たちま)ち悠久の時が過ぎ去って

海底が隆起し 岩山となり屹立する

終盤 二句

銀河の回転を眺めながら 月の仙宮で笙(しゃう)の笛吹く春

太陽が廻(めぐ)り 忽(たちま)ち悠久の時が過ぎ去って

海底が隆起し 岩山となり屹立する

終盤 二句

「春といえば東だから そちらを指さすと

日輪の御者の義和が駆け登ってくる

なかなか うまいじゃないか と思っているうちに

たちまち何億年かが過ぎ去って

海が干上がり あらたに生まれた陸地では

岩石の山のあたりで砂塵が舞い上がっている」

(原田 前掲書)

近年 地軸のづれと それに伴ふ 生態系の変化を

日輪の御者の義和が駆け登ってくる

なかなか うまいじゃないか と思っているうちに

たちまち何億年かが過ぎ去って

海が干上がり あらたに生まれた陸地では

岩石の山のあたりで砂塵が舞い上がっている」

(原田 前掲書)

近年 地軸のづれと それに伴ふ 生態系の変化を

憂(うれ)ふ 北米 極地帯の先住民族 は

古来 肉眼で日月星辰の位相から 季節の到来と

天翔(あまかけ)る 斬新 鮮烈な洞察力と想像力で

渦巻き耀(かかや)く天の川銀河の 腕の先の一端に

渦巻き耀(かかや)く天の川銀河の 腕の先の一端に

ぶら下がる 太陽 を廻(めぐ)る 地球 が

天の川銀河の腕に一波 搖(ゆ)られる間の

二億五千年余り前のこと

二億五千年余り前のこと

すべての大陸が衝突し終へ

超大陸パンゲアが形成された頃

地球内部からスーパー・プルームが上昇

あらゆる火山活動が激烈となり

古生代の海生生物種の九割五分以上が絶滅した のを

遠く海塵立ち昇る裡(うち)に 見てとったのだろうか

超大陸パンゲアが形成された頃

地球内部からスーパー・プルームが上昇

あらゆる火山活動が激烈となり

古生代の海生生物種の九割五分以上が絶滅した のを

遠く海塵立ち昇る裡(うち)に 見てとったのだろうか

(続く)