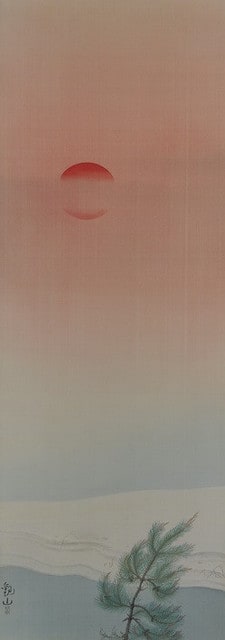

坂を登りきって 人けない道を渡る前

もう登れぬ日も來ることを想った

左を向くと 円い羽のようなものが 二つ

行く手の両端へ 白く ゆっくりと降りて來た

現れつつ消えゆく 門のように

地面の冷たい黒へ 同時に ふれ そのまま白く

もう一ひら ふいに数多(あまた) 空の灰色から

白々と巻き湧いて 地面の黒へ散り落ち

白いまま 少しずつ小さくなった

誰かが 昇っていったのだろうか 疲れを知らぬ

松浦 武四郎(文化15〔1818〕- 明治21〔1888〕) のように

時空を巻き上がる 気泡氷結 の

空洞の階(きざはし)を貫(ぬ)け

大気を縫い 記憶を纏(まと)いながら

出逢えぬことも 寄り添うことも

已(や)むことなく廻(めぐ)る

会津さざゑ堂の 二重螺旋の板張りの坂 のように

しづかに きしむ音を響かせ

去年(こぞ)の 夏から秋へ 薄日が遠のいてゆく

離宮の 敷石の白と 高空の水色の間を ツバメが

かちゃかちゃと鳴きながら 視線のように よぎり

誰の眼差しだろう と想っていると

十三夜月が ゆっくりと翼部へ 額を押し当て

露台で旗が ひっそりと ゆらめいて

石段下に隠れた灯が まもなく ともるのを待っている

暗く居並ぶ窓の内

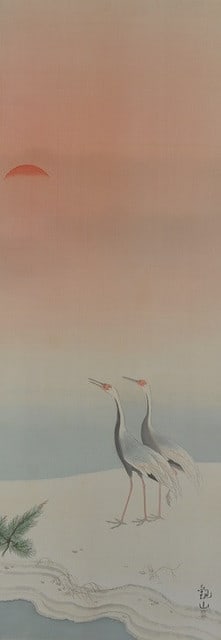

渡辺 省亭(せいてい)(嘉永4〔1852〕- 大正7〔1918〕)の

柔らかな濃淡による 花鳥画を

濤川(なみかわ)惣助(そうすけ)(弘化4〔1847〕- 明治43〔1910〕)が

息を呑む 七宝に仕上げた 楕円の額が 三十と二

木目の波紋が木霊する 餐(さん)の間に

紅い鳥は いまも居て

頭に 一ひらの白を載せ

(享保18〔1733〕- 寛政7〔1795〕) (寛延元〔1748〕- 天明5〔1785〕)

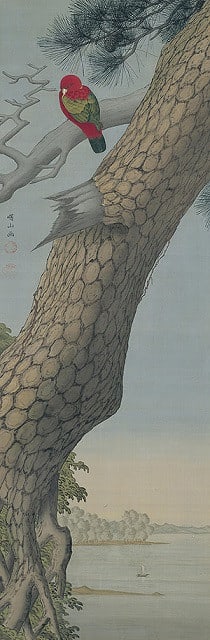

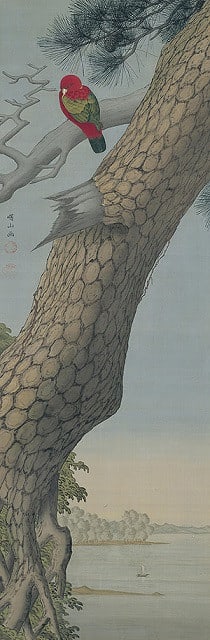

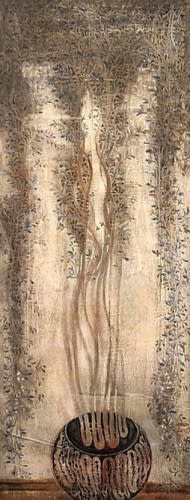

老松鸚哥(おいまつ インコ)図 松に唐鳥図

松の上で 何かを待つ 応挙の 黒い帽子の

見返りの鳥は 驚いているのだろうか

ジグザグを描いて空へ昇る 枯れ枝の階(きざはし)の

下に とまる 冠羽帽なき 曙山の 紅い鳥も

こんなに高い 松の梢(こずえ)で 眠っている わけでもなく

彼方(かなた)で 遙(はる)か以前に

故郷の梢(こずえ)を離れた 一ひらが

季節を運ぶ風に掬(すく)われ

星々の浸(ひた)る 高く速い気流へと託され

夜更(よふ)け 凍りつつ舞い降りて

辺(あた)りを仄蒼(ほのあを)く照らす

鎖(とざ)されつつ 半ば開かれながら

枯れ丸まった葉の間 シナノキ の実は

鸚哥(インコ)の小さく琥珀(こはく)色に凍りついた

記憶の雫(しづく)の 眸(ひとみ)のように

悴(かじか)んだ爪先から下がっている

暗く眩(まばゆ)い森の 木洩(こも)れ日の中

幾千もの 紅い鳥が飛び交い舞う 吹雪のように

琥珀(こはく)色に煌(きらめ)き 搖(ゆ)れる シナノキ の

餅花は 夕暮れ時の 桿体 のように うつらうつら し

深々と座布団に沈む 団栗(どんぐり)は もう冬眠

若冲の 紅い鳥は 何を想う 星々を遠く映す

つややかで温かな宵闇が しっとりと降りてくる

伊藤 若冲(じゃくちゅう)(正徳6〔1716〕- 寛政12〔1800〕) 櫟(クヌギ) に鸚哥(インコ)図

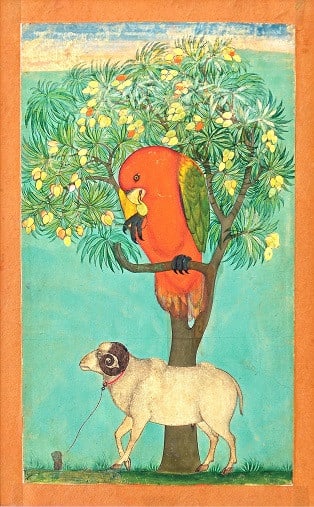

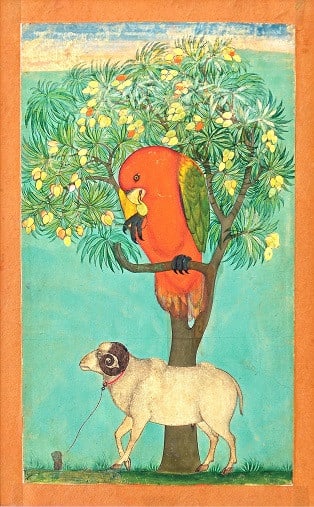

故郷の マンゴーの木 か

17C(ca.1630-70頃)Indian Parrot on a Mango Tree, Golconda

マンゴーの木にとまるインド鸚哥(インコ)

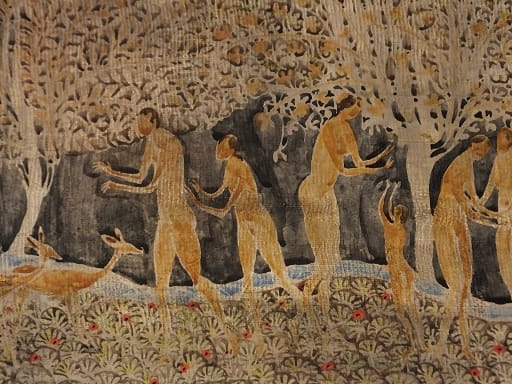

羊と木の 寸法比は ほぼ合っている ように見えるので

鳥が とても大きく描かれているのは 実を載せた 片肢の甲を

口元へ揚げて啄(ついば)む ネーデルラントの画家

アドリアーン・コッラールト(c.1560頃 – 1618)による

銅版画のイメージ からだろうか という説も

左のインコが食べているのは サクランボだろうか

足下の枝にも 掛けてある

このインコは 緑のように見える

灰色かも知れぬ

右の やや細身のほうが 赤いのではないか

黒い帽子のにも 似て

北方では オーロラ が出ると

人心を狂わせる ことも あるのだそうだ

とくに 赤いオーロラ

南極点 到達に成功した アムンセン の一行にさえ

仲間に襲いかかる者が 出たという

太陽からの風が 放射線を伴い

大気の元素を 励起

低周波 を響かせる

地球自身の発する音 や 遠く近くの惑星の音 も

聴き取れなくとも 感じる人は居て

知り得ぬメッセージに 胸を締めつけられる

私は 二人の友人と歩道を歩いていた。 太陽は 沈みかけていた。

突然、空が血の赤色に変わった。 私は立ち止まり、酷(ひど)い疲れを感じて

柵に寄り掛かった。 それは炎の舌と血とが 青黒いフィヨルドと町並みに

被さるようであった。 友人は歩き続けたが、私は そこに立ち尽くしたまま

不安に震え、戦っていた。 そして私は、自然を貫く 果てしない叫びを聴いた。

ずっと この人が 橋を渡っていて

途中で 恐怖と苦痛に駆られ 叫び出し

止めることが 出來ないでいる と想っていた

逆巻く血のような流れが 橋の下にも 上にも ある

ことに気づき 渡りきることも 出來ぬまま

胸を締めつける 恐怖と苦痛の 心象風景と想ったものは

極地の夕暮れと彩雲の織りなす 空一面に波立つ深い赤だった

それは内から來たものではなく 外から來たものだった

内から湧き出したものが 外から押し寄せたように

想われることは しばしばだが

外から來たものが 内から鏡像のようなものを

呼び出すと ふいに自らと想っていたものが

内と外から圧し潰(つぶ)され 薄い水面へ

鏡面へと圧縮されてしまう

自らの表層へ閉じ込められ

炎のように切り裂く 視線と囁(ささや)きに貫かれ

まるで 自分なぞ そこに居ないかのように

異質な侵入者と それによって変質された自己が

互いを値踏みするように 眺め合う

時空に棚引(たなび)く 薄膜の向うへ

遠ざかる二人の人影は 友人だった

画家を貫き 紅穹の下に串刺しにする

黄昏(たそがれ)の囁(ささや)きは 彼らには聴こえない

同様に 内から迸(ほとばし)り出たものが

外から捧げられたもののように 想われ

想い出せぬのに 忘れられぬ 自らの夢を映し出す

深い水面を宿した 眸(ひとみ)を愛しても

それは 映しているものだけを 見ているわけではないだろう

それが目の前に 立ちはだかって居るだけかも知れぬ

紅い鳥は 自分の羽に紛(まぎ)れた

遙(はる)かな太陽の歌を 聴いているのかも知れぬ

故郷へ 羽搏(はばた)いて帰ることを

渡れぬ橋を 聲(こゑ)なき歌に 想い描いて

14世紀半ばから19世紀の半ばにかけて 小氷期 があった

厳冬と寒い夏 テムズ川とオランダの運河は完全凍結し

寒さや飢饉(ききん)で 多くの死者が出た

太陽の活動が極端に低調で 地球規模で火山活動が激しく

火山灰が空を覆(おお)い 日照時間が減った

とくに マウンダー極小期 と呼ばれる

1645年から1715年の30年間に

観測された黒点数は 50餘(あまり)で

通常の千分の一にまで落ちている

マウンダー極小期 の 小氷期 を生きた

フェルメール(1632? - 1675?)の 赤い帽子の娘 は

男性像が描かれていた とても小さな板を

塗りつぶして 天地を逆さにし 描かれているそうだ

いつも左を向いて 窓から入る光を浴びている女性が

右を向いて ふり返り 頬と口元に光が当たって

光は 右奥の 画面を外れた どこかから差し込んで來て

平安人のような顔立ちの ほとんどと 眸(ひとみ)は

大きな ふっさりとした 深い赤の 羽根か毛皮の

うち重なった片翼のような 帽子の蔭になっている

紅い帽子の上層に波立ち 含まれた

温かな日差しと 下層に含まれた 冷たさ

それらとは異なる方向から注がれる

過去や未來の眼差しに 自分でも知らなかった

古い名を呼ばれたように 振り返る

赤い帽子の娘 Girl with the Red Hat 1665-1666年頃 油彩・板 23.2×18.1cm

ワシントン・ナショナル・ギャラリー National Gallery of Art, Washington

目の内に広がる 網膜 には 光の波長=色を感知する 錐体 が

光の三原色 ごとに 異なる数で存在し

赤(長波長≒560nm)Ⅼ錐体:緑(中波長≒530nm)M錐体:

青(短波長≒430nm)S錐体 ≒ 63:32:5

(Sが少ないうえに 中心窩の最中央部には存在せず

ⅬM比には 著しい個体差も あるという 86:9:5 / 28:67:5 など)

交じり合いながら 中心窩 に集まる

明るいとき ところで働く

光の波幅=光量=明暗を感知する 桿体 は

中心窩 の周辺に散らばる

桿体 の数は 錐体 の 20倍以上

暗いとき ところで働く

赤は 探されているのだろうか 時の薄膜を貫き

青は 隠されているのだろうか 時の紗幕の陰へ

酸素を捕らえた 鉄 を運ぶ 赤い波

酸素を抱いた 銅 を運ぶ 青い波

画面 手前には 椅子の背もたれの左右に

狛犬のように配された 獅子頭の彫り物が ある

それは 絵画の内と外を分かつ 門だろうか

超えられぬ はずの境界 間に閃(ひらめ)く 時の薄膜を

視線は ヘリウム4 のように 超流動 で昇る

私たちからは見えるのに 彼女からは見えぬ

私たちには聴こえぬのに 彼女には聴こえる

『わたしの名は赤』で オルハン・パムク は 赤に 次のように語らせる

「……

お前たちの疑問が聞こえてくるよ。一つの色彩であるとはいかなることなのかと。

色彩は目の触覚、耳の聞こえぬ者の音楽。暗闇の中の言の葉。わたしは、何万年もの間、書物から書物へ、事物から事物へと渡り歩き、風のうなりのように囁く魂の声に耳を傾けてきた。だから、私に触れられるのはどこか天使に触れられるのと似ているかも知れない。お前たちの視線を受けて空を舞う軽快さが私には備わっている。

赤たることは幸いかな! 燃え盛るようで力強い。わたしは知っている。みながわたしに目を留めるのを。お前たちがわたしに抗えないのを。

何者もわたしを隠しえない。赤の優美さは惰弱と無力によってではなく、ただ決意と強い意志によってのみ実を結ぶ。他の色も、影も怖くはない。群衆も孤独も恐れぬ。わたしの到来を待ちわびる紙の表面を赤い勝利の炎によって覆いつくすのは、なんと素晴らしいことか! ひとたびわたしが塗られたなら、人々の目は爛々と輝き、その情熱は勢いを増し、眉毛は逆立ち、胸は高鳴る。わたしを見ろ。生はなんと美しいのだろう! わたしを見据えよ。視覚とはなんと素晴らしいのだろう! 生とは見ること。わたしは至るところで見られている。わたしに帰依せよ。生はわたしとともにはじまり、やがてわたしに回帰するのだから。

黙して聞くがよい。わたしがいかにしてかくも壮麗な赤となったのかを聞かせてやろう。顔料に通曉する とある絵師が、インドで最も暑い地方よりもたらされた干したエンジムシをすり鉢に入れてすりこぎでよく潰して粉末にした。五ディルハム分のこの粉末の他に、一ディルハムのシャボンソウ、半ディルハムの酒石英を準備し、三オッカの水を鍋に注ぎ、まずはシャボンソウを投じてよく茹でる。次に酒石英も加えて よく かき混ぜ、さらに茹でる。ちょうど、珈琲を淹れるくらいの時間だ。その絵師がコーヒーを飲んでいる間、わたしは いまにも生れ出ようとする赤子のように、居ても立っても いられない心持ちだ。珈琲で頭と眼が冴える頃合いに、いよいよエンジムシの赤い粉末を鍋に投じる。そして、専用の細くて清潔な攪拌棒で混ぜれば、私が真の赤となるまであと少しだ。しかし、火加減が大切だ。沸かし過ぎても いけないし、かといって まったく沸騰させないというのも よくない。さあ、棒の端で一つまみを親指――他の指では いけない――の 爪に垂らしてみよう。おお、赤たることは美しきかな! わたしは絵師の親指を赤く染め、しかし 水のように その端から こぼれ落ちる ことはない。いい頃合いでは あるが、まだ澱が残っている。炉から鍋を下ろして布で漉せば、わたしは より純粋な赤となる。ふたたび炉に戻して、都合二回、さらに沸騰させつつ攪拌したのち、軽く砕いたミョウバンを加え、冷めるのを待つ。

――あれから数日が経った。あらゆる書物の頁や さまざまな場所や物に塗られるはずだ というのに、わたしは何色とも混ぜられることなく、鍋の中に とどめ置かれたままだ。

こんなふうに放っておかれるのは 我慢が ならないが、仕方なく わたしは、その しじまの中で赤たることの所以(ゆえん)に思いを馳せた。

彼女は そこに居らぬ人を見ようと

しているようにも見える

これから來る人を

出逢うことなく 去りゆく人を

彼女を描く人を

忘れ得ぬ面影として

彼女を見る人を

赤い帽子の人として

彼女のことを なにも知らず 美しいとも

やさしい娘とも想わぬかも知れず

興味すら抱かぬかも知れぬが

果てしなく広がり続ける 視野を行き交う

彼女の愛でた赤い帽子を 目にとめ

記憶にとどめる 行きずりの人々を

赤は 自らの置かれた世界よりも 外が見えるのかも知れぬ

視線は 光の通った跡をたどり 光の穿(うが)った洞を彷徨(さまよ)う

温められ ゆらめき立つ 翳(かげ)を かき分け

光の記憶に包まれ

遙(はる)かな時を貫(ぬ)け 視線は届く

視線は 囁(ささや)く

夕暮れのツバメのように

極地の黄昏(たそがれ)の 彩雲 のように

一ひらの雪のように

凍りつく寒さの中 燃える薪と灯心に宿る

汐のように脈打つ 温かな赤

遠く小さく 去ってゆくような日の暮れがた

過去や未来からの眼差しが 血の中で

あなたを呼ぶ 母のような聲(こゑ)で

あなた自身のうちに宿り消えたように想っていた

夢の数々は その聲(こゑ)に応え

あなたの枯れた泉に 細い流れを幻のように繰り出し

えもいわれぬ 甘く懐かしく 聴こえぬ歌を歌う

眠りの底で あなたは泣くが

目覚めた時には 忘れている

空が ほぐれて灰になり すべてが

白い淡い光に 覆(おお)われてゆく

聴き取れぬ 絶え間なき 囁(ささや)きに 包まれ

リュートを調弦する女 Woman with a Lute

1662-1663年頃 油彩・カンヴァス 51.4×45.7 cm

メトロポリタン美術館 The Metropolitan Museum of Art

もう登れぬ日も來ることを想った

左を向くと 円い羽のようなものが 二つ

行く手の両端へ 白く ゆっくりと降りて來た

現れつつ消えゆく 門のように

地面の冷たい黒へ 同時に ふれ そのまま白く

もう一ひら ふいに数多(あまた) 空の灰色から

白々と巻き湧いて 地面の黒へ散り落ち

白いまま 少しずつ小さくなった

誰かが 昇っていったのだろうか 疲れを知らぬ

松浦 武四郎(文化15〔1818〕- 明治21〔1888〕) のように

時空を巻き上がる 気泡氷結 の

空洞の階(きざはし)を貫(ぬ)け

大気を縫い 記憶を纏(まと)いながら

出逢えぬことも 寄り添うことも

已(や)むことなく廻(めぐ)る

会津さざゑ堂の 二重螺旋の板張りの坂 のように

しづかに きしむ音を響かせ

去年(こぞ)の 夏から秋へ 薄日が遠のいてゆく

離宮の 敷石の白と 高空の水色の間を ツバメが

かちゃかちゃと鳴きながら 視線のように よぎり

誰の眼差しだろう と想っていると

十三夜月が ゆっくりと翼部へ 額を押し当て

露台で旗が ひっそりと ゆらめいて

石段下に隠れた灯が まもなく ともるのを待っている

暗く居並ぶ窓の内

渡辺 省亭(せいてい)(嘉永4〔1852〕- 大正7〔1918〕)の

柔らかな濃淡による 花鳥画を

濤川(なみかわ)惣助(そうすけ)(弘化4〔1847〕- 明治43〔1910〕)が

息を呑む 七宝に仕上げた 楕円の額が 三十と二

木目の波紋が木霊する 餐(さん)の間に

紅い鳥は いまも居て

頭に 一ひらの白を載せ

淡紅鸚哥(モモイロインコ) に 科木(シナノキ)

省亭による 下図

かすかに頬笑む形の 嘴(くちばし)は白く

泡立つ 冠羽 の白を目深(まぶか)に

溶け出した滴(しづく)に映る

遠い太陽の記憶のように

煌(きらめ)く 小さな眸(ひとみ)

灰色の翼に霜が降り 尾羽の内も白く曇る

常夏の森で 冬を纏(まと)う

四季の林の どこかに居たか 紅い鳥

円山(まるやま) 応挙(おうきょ) 佐竹 曙山(しょざん)

省亭による 下図

かすかに頬笑む形の 嘴(くちばし)は白く

泡立つ 冠羽 の白を目深(まぶか)に

溶け出した滴(しづく)に映る

遠い太陽の記憶のように

煌(きらめ)く 小さな眸(ひとみ)

灰色の翼に霜が降り 尾羽の内も白く曇る

常夏の森で 冬を纏(まと)う

四季の林の どこかに居たか 紅い鳥

(享保18〔1733〕- 寛政7〔1795〕) (寛延元〔1748〕- 天明5〔1785〕)

老松鸚哥(おいまつ インコ)図 松に唐鳥図

松の上で 何かを待つ 応挙の 黒い帽子の

見返りの鳥は 驚いているのだろうか

ジグザグを描いて空へ昇る 枯れ枝の階(きざはし)の

下に とまる 冠羽帽なき 曙山の 紅い鳥も

こんなに高い 松の梢(こずえ)で 眠っている わけでもなく

彼方(かなた)で 遙(はる)か以前に

故郷の梢(こずえ)を離れた 一ひらが

季節を運ぶ風に掬(すく)われ

星々の浸(ひた)る 高く速い気流へと託され

夜更(よふ)け 凍りつつ舞い降りて

辺(あた)りを仄蒼(ほのあを)く照らす

鎖(とざ)されつつ 半ば開かれながら

枯れ丸まった葉の間 シナノキ の実は

鸚哥(インコ)の小さく琥珀(こはく)色に凍りついた

記憶の雫(しづく)の 眸(ひとみ)のように

悴(かじか)んだ爪先から下がっている

暗く眩(まばゆ)い森の 木洩(こも)れ日の中

幾千もの 紅い鳥が飛び交い舞う 吹雪のように

琥珀(こはく)色に煌(きらめ)き 搖(ゆ)れる シナノキ の

餅花は 夕暮れ時の 桿体 のように うつらうつら し

深々と座布団に沈む 団栗(どんぐり)は もう冬眠

若冲の 紅い鳥は 何を想う 星々を遠く映す

つややかで温かな宵闇が しっとりと降りてくる

伊藤 若冲(じゃくちゅう)(正徳6〔1716〕- 寛政12〔1800〕) 櫟(クヌギ) に鸚哥(インコ)図

故郷の マンゴーの木 か

17C(ca.1630-70頃)Indian Parrot on a Mango Tree, Golconda

マンゴーの木にとまるインド鸚哥(インコ)

羊と木の 寸法比は ほぼ合っている ように見えるので

鳥が とても大きく描かれているのは 実を載せた 片肢の甲を

口元へ揚げて啄(ついば)む ネーデルラントの画家

アドリアーン・コッラールト(c.1560頃 – 1618)による

銅版画のイメージ からだろうか という説も

左のインコが食べているのは サクランボだろうか

足下の枝にも 掛けてある

このインコは 緑のように見える

灰色かも知れぬ

右の やや細身のほうが 赤いのではないか

黒い帽子のにも 似て

北方では オーロラ が出ると

人心を狂わせる ことも あるのだそうだ

とくに 赤いオーロラ

南極点 到達に成功した アムンセン の一行にさえ

仲間に襲いかかる者が 出たという

太陽からの風が 放射線を伴い

大気の元素を 励起

低周波 を響かせる

地球自身の発する音 や 遠く近くの惑星の音 も

聴き取れなくとも 感じる人は居て

知り得ぬメッセージに 胸を締めつけられる

私は 二人の友人と歩道を歩いていた。 太陽は 沈みかけていた。

突然、空が血の赤色に変わった。 私は立ち止まり、酷(ひど)い疲れを感じて

柵に寄り掛かった。 それは炎の舌と血とが 青黒いフィヨルドと町並みに

被さるようであった。 友人は歩き続けたが、私は そこに立ち尽くしたまま

不安に震え、戦っていた。 そして私は、自然を貫く 果てしない叫びを聴いた。

〔ムンク 日記より〕

ずっと この人が 橋を渡っていて

途中で 恐怖と苦痛に駆られ 叫び出し

止めることが 出來ないでいる と想っていた

逆巻く血のような流れが 橋の下にも 上にも ある

ことに気づき 渡りきることも 出來ぬまま

胸を締めつける 恐怖と苦痛の 心象風景と想ったものは

極地の夕暮れと彩雲の織りなす 空一面に波立つ深い赤だった

それは内から來たものではなく 外から來たものだった

内から湧き出したものが 外から押し寄せたように

想われることは しばしばだが

外から來たものが 内から鏡像のようなものを

呼び出すと ふいに自らと想っていたものが

内と外から圧し潰(つぶ)され 薄い水面へ

鏡面へと圧縮されてしまう

自らの表層へ閉じ込められ

炎のように切り裂く 視線と囁(ささや)きに貫かれ

まるで 自分なぞ そこに居ないかのように

異質な侵入者と それによって変質された自己が

互いを値踏みするように 眺め合う

時空に棚引(たなび)く 薄膜の向うへ

遠ざかる二人の人影は 友人だった

画家を貫き 紅穹の下に串刺しにする

黄昏(たそがれ)の囁(ささや)きは 彼らには聴こえない

同様に 内から迸(ほとばし)り出たものが

外から捧げられたもののように 想われ

想い出せぬのに 忘れられぬ 自らの夢を映し出す

深い水面を宿した 眸(ひとみ)を愛しても

それは 映しているものだけを 見ているわけではないだろう

それが目の前に 立ちはだかって居るだけかも知れぬ

紅い鳥は 自分の羽に紛(まぎ)れた

遙(はる)かな太陽の歌を 聴いているのかも知れぬ

故郷へ 羽搏(はばた)いて帰ることを

渡れぬ橋を 聲(こゑ)なき歌に 想い描いて

14世紀半ばから19世紀の半ばにかけて 小氷期 があった

厳冬と寒い夏 テムズ川とオランダの運河は完全凍結し

寒さや飢饉(ききん)で 多くの死者が出た

太陽の活動が極端に低調で 地球規模で火山活動が激しく

火山灰が空を覆(おお)い 日照時間が減った

とくに マウンダー極小期 と呼ばれる

1645年から1715年の30年間に

観測された黒点数は 50餘(あまり)で

通常の千分の一にまで落ちている

マウンダー極小期 の 小氷期 を生きた

フェルメール(1632? - 1675?)の 赤い帽子の娘 は

男性像が描かれていた とても小さな板を

塗りつぶして 天地を逆さにし 描かれているそうだ

いつも左を向いて 窓から入る光を浴びている女性が

右を向いて ふり返り 頬と口元に光が当たって

光は 右奥の 画面を外れた どこかから差し込んで來て

平安人のような顔立ちの ほとんどと 眸(ひとみ)は

大きな ふっさりとした 深い赤の 羽根か毛皮の

うち重なった片翼のような 帽子の蔭になっている

紅い帽子の上層に波立ち 含まれた

温かな日差しと 下層に含まれた 冷たさ

それらとは異なる方向から注がれる

過去や未來の眼差しに 自分でも知らなかった

古い名を呼ばれたように 振り返る

赤い帽子の娘 Girl with the Red Hat 1665-1666年頃 油彩・板 23.2×18.1cm

ワシントン・ナショナル・ギャラリー National Gallery of Art, Washington

目の内に広がる 網膜 には 光の波長=色を感知する 錐体 が

光の三原色 ごとに 異なる数で存在し

赤(長波長≒560nm)Ⅼ錐体:緑(中波長≒530nm)M錐体:

青(短波長≒430nm)S錐体 ≒ 63:32:5

(Sが少ないうえに 中心窩の最中央部には存在せず

ⅬM比には 著しい個体差も あるという 86:9:5 / 28:67:5 など)

交じり合いながら 中心窩 に集まる

明るいとき ところで働く

光の波幅=光量=明暗を感知する 桿体 は

中心窩 の周辺に散らばる

桿体 の数は 錐体 の 20倍以上

暗いとき ところで働く

赤は 探されているのだろうか 時の薄膜を貫き

青は 隠されているのだろうか 時の紗幕の陰へ

酸素を捕らえた 鉄 を運ぶ 赤い波

酸素を抱いた 銅 を運ぶ 青い波

画面 手前には 椅子の背もたれの左右に

狛犬のように配された 獅子頭の彫り物が ある

それは 絵画の内と外を分かつ 門だろうか

超えられぬ はずの境界 間に閃(ひらめ)く 時の薄膜を

視線は ヘリウム4 のように 超流動 で昇る

私たちからは見えるのに 彼女からは見えぬ

私たちには聴こえぬのに 彼女には聴こえる

『わたしの名は赤』で オルハン・パムク は 赤に 次のように語らせる

「……

お前たちの疑問が聞こえてくるよ。一つの色彩であるとはいかなることなのかと。

色彩は目の触覚、耳の聞こえぬ者の音楽。暗闇の中の言の葉。わたしは、何万年もの間、書物から書物へ、事物から事物へと渡り歩き、風のうなりのように囁く魂の声に耳を傾けてきた。だから、私に触れられるのはどこか天使に触れられるのと似ているかも知れない。お前たちの視線を受けて空を舞う軽快さが私には備わっている。

赤たることは幸いかな! 燃え盛るようで力強い。わたしは知っている。みながわたしに目を留めるのを。お前たちがわたしに抗えないのを。

何者もわたしを隠しえない。赤の優美さは惰弱と無力によってではなく、ただ決意と強い意志によってのみ実を結ぶ。他の色も、影も怖くはない。群衆も孤独も恐れぬ。わたしの到来を待ちわびる紙の表面を赤い勝利の炎によって覆いつくすのは、なんと素晴らしいことか! ひとたびわたしが塗られたなら、人々の目は爛々と輝き、その情熱は勢いを増し、眉毛は逆立ち、胸は高鳴る。わたしを見ろ。生はなんと美しいのだろう! わたしを見据えよ。視覚とはなんと素晴らしいのだろう! 生とは見ること。わたしは至るところで見られている。わたしに帰依せよ。生はわたしとともにはじまり、やがてわたしに回帰するのだから。

黙して聞くがよい。わたしがいかにしてかくも壮麗な赤となったのかを聞かせてやろう。顔料に通曉する とある絵師が、インドで最も暑い地方よりもたらされた干したエンジムシをすり鉢に入れてすりこぎでよく潰して粉末にした。五ディルハム分のこの粉末の他に、一ディルハムのシャボンソウ、半ディルハムの酒石英を準備し、三オッカの水を鍋に注ぎ、まずはシャボンソウを投じてよく茹でる。次に酒石英も加えて よく かき混ぜ、さらに茹でる。ちょうど、珈琲を淹れるくらいの時間だ。その絵師がコーヒーを飲んでいる間、わたしは いまにも生れ出ようとする赤子のように、居ても立っても いられない心持ちだ。珈琲で頭と眼が冴える頃合いに、いよいよエンジムシの赤い粉末を鍋に投じる。そして、専用の細くて清潔な攪拌棒で混ぜれば、私が真の赤となるまであと少しだ。しかし、火加減が大切だ。沸かし過ぎても いけないし、かといって まったく沸騰させないというのも よくない。さあ、棒の端で一つまみを親指――他の指では いけない――の 爪に垂らしてみよう。おお、赤たることは美しきかな! わたしは絵師の親指を赤く染め、しかし 水のように その端から こぼれ落ちる ことはない。いい頃合いでは あるが、まだ澱が残っている。炉から鍋を下ろして布で漉せば、わたしは より純粋な赤となる。ふたたび炉に戻して、都合二回、さらに沸騰させつつ攪拌したのち、軽く砕いたミョウバンを加え、冷めるのを待つ。

――あれから数日が経った。あらゆる書物の頁や さまざまな場所や物に塗られるはずだ というのに、わたしは何色とも混ぜられることなく、鍋の中に とどめ置かれたままだ。

こんなふうに放っておかれるのは 我慢が ならないが、仕方なく わたしは、その しじまの中で赤たることの所以(ゆえん)に思いを馳せた。

……」(オルハン・パムク『わたしの名は赤』早川文庫 宮下 遼 訳)

彼女は そこに居らぬ人を見ようと

しているようにも見える

これから來る人を

出逢うことなく 去りゆく人を

彼女を描く人を

忘れ得ぬ面影として

彼女を見る人を

赤い帽子の人として

彼女のことを なにも知らず 美しいとも

やさしい娘とも想わぬかも知れず

興味すら抱かぬかも知れぬが

果てしなく広がり続ける 視野を行き交う

彼女の愛でた赤い帽子を 目にとめ

記憶にとどめる 行きずりの人々を

赤は 自らの置かれた世界よりも 外が見えるのかも知れぬ

視線は 光の通った跡をたどり 光の穿(うが)った洞を彷徨(さまよ)う

温められ ゆらめき立つ 翳(かげ)を かき分け

光の記憶に包まれ

遙(はる)かな時を貫(ぬ)け 視線は届く

視線は 囁(ささや)く

夕暮れのツバメのように

極地の黄昏(たそがれ)の 彩雲 のように

一ひらの雪のように

凍りつく寒さの中 燃える薪と灯心に宿る

汐のように脈打つ 温かな赤

遠く小さく 去ってゆくような日の暮れがた

過去や未来からの眼差しが 血の中で

あなたを呼ぶ 母のような聲(こゑ)で

あなた自身のうちに宿り消えたように想っていた

夢の数々は その聲(こゑ)に応え

あなたの枯れた泉に 細い流れを幻のように繰り出し

えもいわれぬ 甘く懐かしく 聴こえぬ歌を歌う

眠りの底で あなたは泣くが

目覚めた時には 忘れている

空が ほぐれて灰になり すべてが

白い淡い光に 覆(おお)われてゆく

聴き取れぬ 絶え間なき 囁(ささや)きに 包まれ

リュートを調弦する女 Woman with a Lute

1662-1663年頃 油彩・カンヴァス 51.4×45.7 cm

メトロポリタン美術館 The Metropolitan Museum of Art

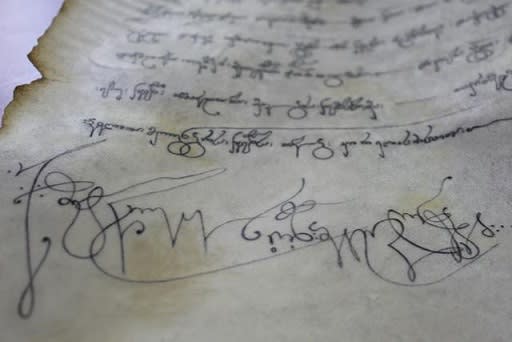

下図 部分 detail of the lower painting

下図 部分 detail of the lower painting 入江 長八 Chohachi Irie (1815-1889) 春暁の図

入江 長八 Chohachi Irie (1815-1889) 春暁の図 下図 部分 detail of the lower

下図 部分 detail of the lower

下図 部分 漣

下図 部分 漣

入江 長八 Chohachi Irie (1815-1889)

入江 長八 Chohachi Irie (1815-1889)

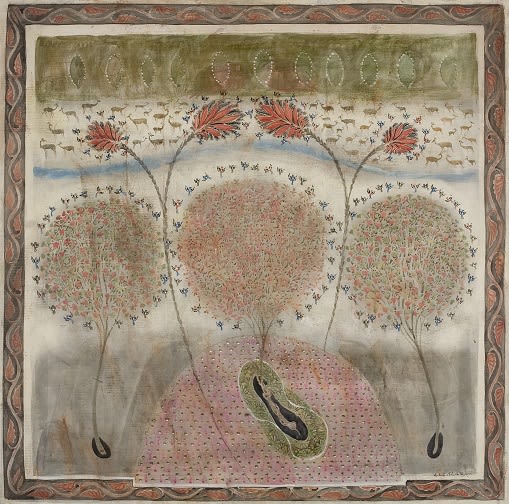

12C

12C

15C

15C