元暦大地震

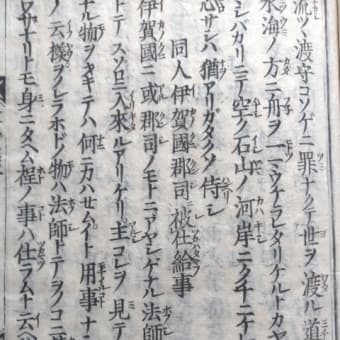

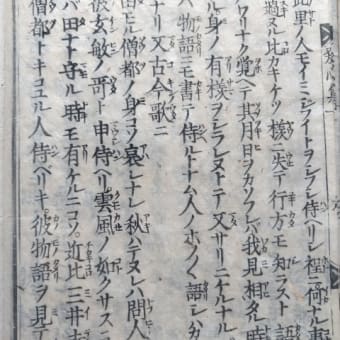

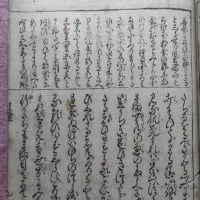

山槐記

元暦二年

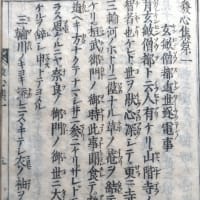

○七月 小

十日辛卯 今日猶地震數十度。如常時。大或小動無其隙。毎度有音、終夜同動。

十一日壬辰 今日猶地震數十度。毎度有聲、終夜同。

十二日癸巳 地震廿餘度、地震事。

十三日甲午 地震數度。但雖減於昨日、動揺之勢増。成知(戌剋カ)大動。

十四日乙未 地震如昨日、戌剋大動。

十五日丙申 地震員數減昨日。於揺動之勢増。亥剋大動。増一昨日昨日兩夜。但不九日同。京中諸人今日殊可大動之由兼日謳歌。

十六日丁酉 地震五六度。

十七日戊戌 地震四五度。密々見法勝寺破壊。可悲々々。今日閑院(當時皇居)御殿棟折、釡殿屋顛倒。

十八日己亥 地震四五度。

十九日庚子 地震五六度。勢過昨日。

廿日辛丑 地震四五度。

廿一日壬寅 地震四五ケ度。

廿二日癸卯 地震七八度。今朝有大動。但可(不カ)及初度。今夜自閑院行幸左大臣亭(大炊御門北富小路西)閑院依地震破損殊甚。此亭築垣等雖破損、急被加修理云々。

廿三日甲辰 地震五六ケ度。

廿四日乙巳 地震兩三度。

廿五日丙午 小動兩三度。

廿六日丁未 小動兩三度。

廿七日戊申 小動三ケ度。

廿八日己酉 地震兩三度。

廿九日庚戌 地震四五箇度。

文治元年 是月十四日改元暦爲文治

文治元年 是月十四日改元暦爲文治

○八月 大建乙酉

一日辛亥 地震兩三度。

二日壬子 朝夕兩(イ三)度。

三日癸丑 小動一度。

四日甲寅 地震三ヶ度。

五日乙卯 地震一度。

六日丙辰 入夜小地震一度。

七日丁巳 地震二度。入夜其勢猛。

八日戊午 地震三ヶ度。入夜其勢猛。

九日己未 地震二度。

十日庚申 地震一度。

十一日辛酉 地震一度。

十二日壬戌 地震三ヶ度、其勢猛。

十三日癸亥 地動一度。

十四日甲子 今日有改元事。去月九日大地震。以後于今不止。仍有此事。…今日改元定間地動一度以上

十五日乙丑 地震一度。

十六日丙寅 地動一座。

十七日丁卯 地動三度。

十八日戊辰

十九日己巳 今日不地震。但有聲他方震事歟。自今夜仁和寺御室於院被行孔雀經法地震御祈云々。

廿日庚午

廿一日辛未 今日地震一度。

廿二日壬申 午後地震。

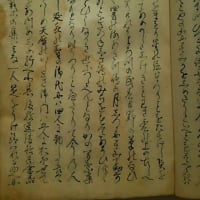

廿三日癸酉 説法之間有地震。予依仁和寺御室(依孔雀經法、自去十九日令候院給也)仰、參後戸方、以仁尊被

廿四日甲戌 地震二度。

廿五日乙亥 地震三度。

廿六日丙子 自去月九日地震于今不止。仍自今月十九日、於院御所(六条院北西洞院西)仁和寺法親王令修孔雀經法給。以寝殿南面爲道場。今日有結願事。

地震事至于今日四十七日間一日不止。今日結願時間振動非大非小。

廿七日丁丑 地震一度。

廿八日戊寅 今日有東大寺大佛開眼事。地震一度。

廿九日己卯 地震二度。

卅日庚辰 今日地震不覺。而或曰、朝間一度動者。

○九月 小

○九月 小

一日辛巳 夜半地震。

二日壬午 子剋地震。中動也。

三日癸未 未剋地震。中動也。

四日庚申 今日不地震。

五日乙酉 早旦地震。秉燭止、早朝地震。

六日丙戌 地震。

七日

八日戊子 地震。

九日己丑

十日庚寅 地震三度。

十一日辛卯

十二日壬辰

十三日癸巳

十四日甲午 及晩地震。

十五日乙未

十六日丙申

十七日丁酉 亥剋地震。

十八日戊戌 亥剋地震

十九日己亥 亥剋地震。

廿日庚子 同二度地震。

廿一日辛丑

廿二日壬寅

廿三日癸卯 未剋地震二度。

廿四日甲辰

廿五日乙巳

廿六日丙午 申剋地震。中動。

廿七日丁未

廿八日戊申 亥剋地震。

廿九日乙酉 午剋地震。

山槐記(さんかいき)は、平安末期から鎌倉初期の公卿で内大臣を勤めた中山家の祖、中山忠親の仁平元年(1151年)から建久五年(1194年)までの40年間あまり日記で、書名の「山槐」とは中山と、大臣家唐名(槐門)を合わせたものに由来する。

山槐記(さんかいき)は、平安末期から鎌倉初期の公卿で内大臣を勤めた中山家の祖、中山忠親の仁平元年(1151年)から建久五年(1194年)までの40年間あまり日記で、書名の「山槐」とは中山と、大臣家唐名(槐門)を合わせたものに由来する。

史料

増補史料大成 第二十八巻 山塊記三 増補史料大成刊行会 臨川書店