埼玉県比企郡滑川町には、つきのわと言う地名があり、月輪殿と言えば、平安末期の摂政関白太政大臣九条兼実となる。

ところが、建久七年(1196年)の政変により失脚蟄居し、失意のどん底にあり、関東に痕跡を残せる事は無い。

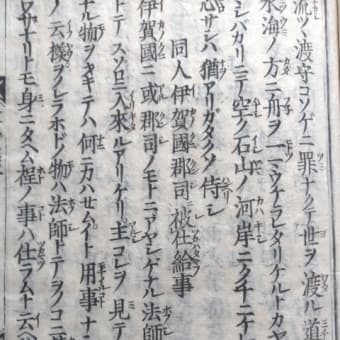

又、兼実の日記「玉葉」、定家の日記「明月記」の当時には、欠落部分は多いものの、関東へ下向した痕跡は見えない。

そこで、滑川町に行きその辺を調査する。

2 月輪神社

月輪神社は、和銅年間に大宮氷川神社より分霊し創建後、建久九戊午年三月に月輪兼実の霊を祀ったと案内板にある。

しかし、兼実が薨去したのは、承元元年四月五日(1207年)であり、生きている間に合祀される事は無い。

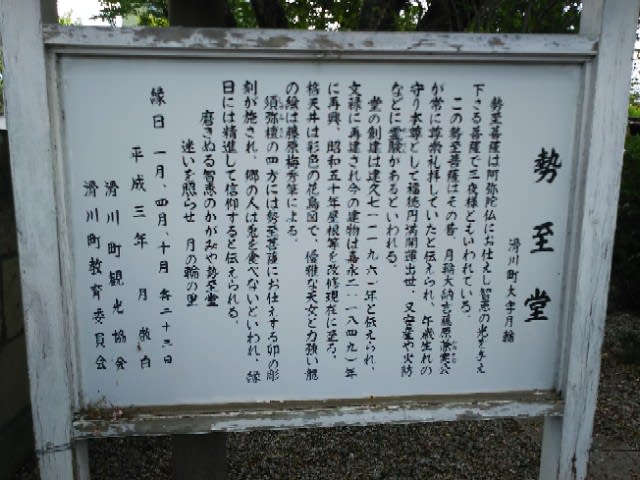

3 福正寺勢至堂

月輪神社の後ろに道路を挟んで福正寺があり、そこには、兼実が尊崇礼拝したと伝わる勢至菩薩を安置した堂がある。創建は建久七年となっている。勢至菩薩は阿弥陀如来の脇仏である。須弥壇の四方には、兎の彫刻が守っている。

案内板には、月輪大納言藤原兼実公とある。兼実は、永暦2年(1161年)に権大納言となり、二条天皇の長寛2年(1164年)内大臣に転任している。建久七年には、関白太政大臣である。

浄土宗の法然は、勢至菩薩が御本地であるとの伝承から知恩院には勢至堂がある。

4 泉福寺阿弥陀如来像

月輪から北北西5kmにある泉福寺の阿弥陀如来像は、平安末期から鎌倉初期の制作とされ、享保年間に修理した際、胎内より墨書銘が発見され、建長六年(1254年)西願と源氏関係する女性が施主となって修理したことが明らかになっている。この事から、国の重要文化財となっている。

西願は、どういう者であるかは不明であるが、泉福寺には濠の遺構があり、城跡とされている事から、関東武士の一族と目される。吾妻鏡の寬喜二年(1230年)と貞永元年(1231年)に記載があり、座間の星谷寺の梵鐘にも銘があるとの事。

西願と言う名前から、浄土宗関係の僧と推察される。

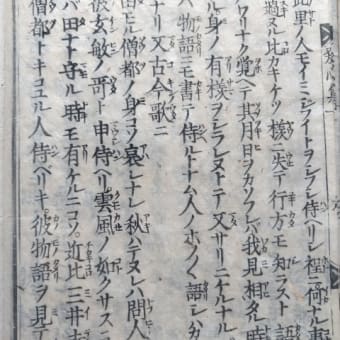

5 滑川村史

滑川村史 通史編(昭和59年)によれば、月輪と兼実との関係について、「滑川村月輪地区は、往昔月輪関白の隠栖の地という伝承がある。」として、この地を最初に庄園と推定したのは、「新編武蔵風土記稿」(文化・文政期)として、「…相伝フ往古月輪某ト云フ公卿罪アリテ当国ニ左遷セラレ、コノ地ニ住セシ故村名起レリト伝ヘリ。然レドモ当国ハ古ヘヨリ配流ノ国ニアラズ。又九条ノ祖兼実及ビ基家・家輔等月輪ト号セシカド、罪アリテ配流セラレシコトヲ聞カズ」として埼玉郡小松村が平重盛の庄園で重盛の霊社がある事から、「今当所ニモ月輪某ヲ祀レル社アレバ、恐クハ古へ月輪家庄園ノ地ナリシカバ、後年ノ村名トナリシヲ土人等カク伝へ誤リシナルベシ。」と記している。

又、治承四年に兼実の子良通に関東地区で7ヵ所の庄園を譲与した史料が新編埼玉県史資料編にあるとの事だが、比企郡には記載は無い。

更に、荘の政所が大堀であろうと推定している。

高柳 茂氏は、滑川町の地名(まつやま書房 2015)の中で、月輪の地名由来の可能性として、岡山県月輪古墳が、古墳の周りの残雪から月輪としている例から滑川町の月輪も同様の可能性を記している。

同じく村史に泉福寺については、昭和時代に複製されたと思われる「泉福寺累代先師」には、開山は海伝(建久元年二月三日)となっている。しかし、文治6年の4月11日に改元されており、暦的には可笑しくなる。

しかし、寺院内にある板碑に、開山から六代を過ぎた元弘三年(1333年)十月九日に建てた事、「海伝家の代々を祭る堂宇」とあり、姓のと考えられる。そして、「開田(改田と書く)清和源氏木田氏流美濃国方県郡(今本巣郡)開田邑より起る」の姓の文字変えと推察している。平家物語にも開田判官重国がおり、重国の弟四人の内の一人が本村地方に移住したものかと憶測している。

なお、元弘三年五月は、鎌倉幕府が滅亡した年であり、板碑が建てられた事から、後醍醐天皇方に属していたのでは無いか、足利尊氏が武蔵守になって、その後南北朝騒乱で関東を去ったとみられると推察している。

6 浄土宗と熊谷直実

泉福寺は、真言宗智山派の寺院であるが、江戸初期に中興したとあり、それ以前も真言宗と言う事はなさそうである。真言宗は、大日如来が本尊であり阿弥陀三尊を本尊とはしない。

鎌倉初期に新興仏教として、天台宗比叡山黒谷から出た法然は、念仏により阿弥陀如来の救済が得られるとして爆発的に貴族、武士、庶民に信仰が広まった。

九条兼実は、この法然から得度して出家しており、愛宕山の月輪寺を建立して月輪殿と呼ばれている。

又、平敦盛を生田の合戦で討ち果たした熊谷直実(蓮生)は、後に出家して法然に帰依した。文治二年(1186年)、法然と天台僧顕真が大原勝林院で浄土宗義の「大原問答」を行った際にも、蓮生はガードマン的役割を果たしている。西山浄土宗本山の光明寺は、この蓮生の堂建立に始まる。

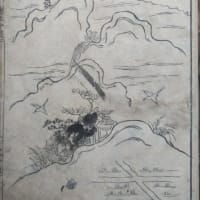

実は、泉福寺の和泉地区と熊谷とは直線距離で8km、熊谷と月輪まで13km程度の距離にある。

信者が増えたとは言え、建久年代に関東の有力な信者が多くいたとは思えない。

熊谷直実の近親で、兼実の主従関係者で浄土宗に帰依した豪族が、兼実の失脚で、故郷に帰り、この地に浄土宗寺院を建立したのでは無いだろうか。

九条家の庄園と言う証拠は現在無いだけに、この説を提案したい。