一 はるたつ心をよみ侍ける

古今集に、年内立春を巻頭に入たり。それは

古の字にあてたる也。これは此哥に、新古今

の心こもれる故なるべし。

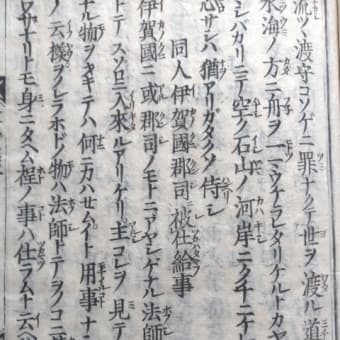

一 摂政太政大臣

九条ノ良經公也。法性寺入道前ノ関白太政大臣ノ二男。

母ハ從三位藤ノ秀行ヵ女。此集に哥数七十九首入

となり。

職源ニ云ク太政太臣 一人 相當正一位

ヲホイマツリコトノヲホイマウチキミ 唐名大師 相國

師範トメ一人ニ儀形タリ四海無其人則闕云々故云則

闕之官ト有德之撰故非ハ其人者常不任

之又無職掌之官也、太政太臣行フ公事ヲ希

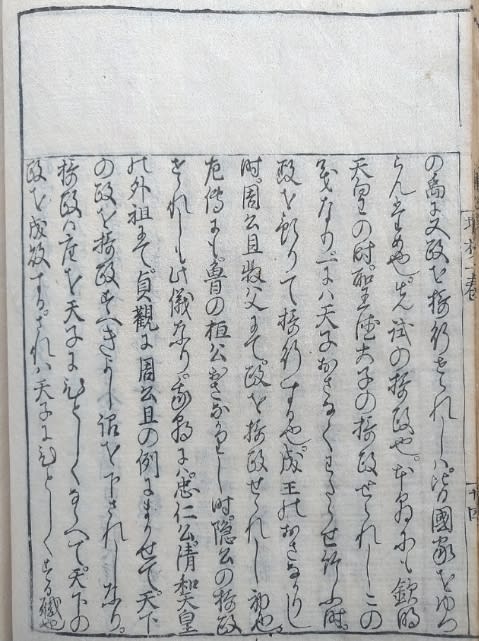

例也。摂政とは、百寮訓要抄云、摂政曲阜藤原

の長者。一の人是に補す。摂政に二の義あり。

昔堯の舜に世の政を摂行せさせられ、舜

の禹に又政を摂行せられしは、皆國家をゆづ

んため也。先試の摂政也。本朝にも欽明

天皇の時、聖德大子の摂政せられしこの

義なり。一には天子おさなくわたらせ給ふ時、

政を預りて摂行する也。成王のおさなかりし

時、周公且叔父にて、政を摂政せられし初也。

左傳にも、魯の桓公おさなかりし時、隠公の摂政

の外祖にて、貞觀に周公且の例にまかせて、天下

の政を摂政すべきよし詔を下されしなり。

摂政は座を天子ひとしくならべて、天下の

政を成敗する。されば天子にひとしくする職也。

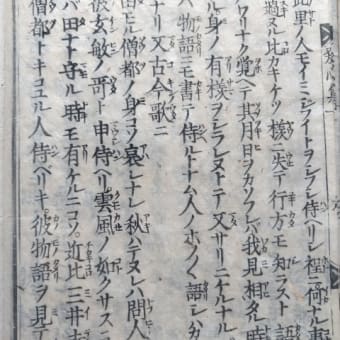

凡撰集に巻頭に入るゝは、をしなべての人にあら

ずと也。和哥譜代の人か。髙位のがならでは

入ぬ事とぞ。古今は元方を入たり。是はなりひら

の孫にて、ふだいの哥人たるよしなり。ふだ

ひとは、そのみちを断絶なく代々する人なり。

一 三芳野は山もかすみて白雪のふりにし里二春はきにけり

古抄云。吉野には山ふかき所にて、外よりは春も

をそくいたるべし。されども天不言して四時

行といへる本文のごとく、かゝるみ雪のうちにも、

春色はみし侍る也。長高く見樣躰なり。巻

頭の哥なれば、無上のすがたなるべし。此哥

を一部の巻頭にをける心は、一首のうちに題号

の心を含めり。五文字より、ふりにし里といふに、

古今の二字を云。春はきにけりけりと云に、

新の字のこゝろあり。深山の太雪の上にて、見

たれたりる初春のこゝろ面白し。本哥 いづくとも

春の光はわかなくにまたみよしのゝ山は雪ふる。

またふりにしさとといふは、よしのは皇居の跡

なれば、古郷と云なり。本哥、みよしのゝ山の白

雪つもるらし故里さむくなりまさるなり。古郷

をふりにし里とよめるは、日の光やふしわか

ねば石上ふりにしさとに花も咲けり。

増抄に云。凡巻頭の哥は、たけたかく、寛仁大

度の風あるを入事なりとぞ。此哥も撰

者おもひわづらひしに、摂政殿のかゝる哥をえて

よろこびて入られしとぞ。みよしのは三所

あるなり。これは大和國なり。丹後と武藏

とにあり。みづのえのよしのとは、丹後なり。いる

まのこほりのみよしのゝ里とは、むさしの國

なり。古郷とは皇居の跡をよむものなりとぞ。

吉野は、天武天皇の御座有し所也。宇治

くに、なら、藤原、難波、さゝなみ、みかの原、

ふるのみやこをよむなり。されど、をしいだ

しての時のことなり。この哥をつく/"\思ふ

に、雪のふる日のけしきにはあらず。雪の

はれてつもる上にかすみのたなびくけし

きなり。ふりにしのし文字、過去のしに用たる

にてしるべし。哥の心はみよしのゝやまが、春に

なりて、かすみて、冬しら雪のふりにし

さとに、春はきにけりとなり。かすみてにく

きりてみるしたてなり。かすみて雪がふる

といふにはあらず。起承轉合の法也。かすみ

て春はきにけりと合たるなり。

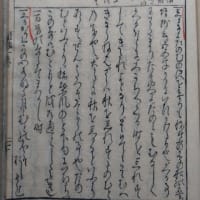

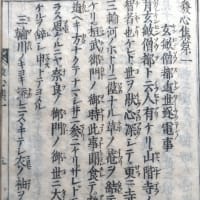

頭注

○春 公羊傳云春ハ有

歳之始也。

律歴志云春蠢也。

物蠢生乃運動ス。

日行ク東陸ヲ謂

之春。

○山 尓雅云卞髙有

石

釈名云山ハ産也。言ハ

産生万物。

○霞 河圖云崑

崙山有五色水赤

水之氣上リ蒸テ為ル

霞ト。

○雪 大載礼云天地

積陰寒則為雪

春秋元命包云

陽凝而為雪

○里 輿地提網云

里之為言止也。

衆所止也。古物二

十五家為一里。

○八雲云巻々端に

は不論古人現存

殊哥人又可然

人詠也。

卿相などは

雖非殊作者入之

女哥又准之よみ人

不知又然リ。

※古抄云。ここの古抄とは東常縁や四条西実枝、細川幽斎とも一致しない。別の古抄と考えられる。

※公羊伝 春秋公羊伝。「春秋」の注釈書であり、「春秋左氏伝」・「春秋穀梁伝」と並んで、春秋三伝の一つとされる。『公羊伝』は斉の地に栄えた学問と考えられており、「復讐説」などの春秋学の根幹となる思想を解明した。公羊伝の作者については、公羊子説や孔子の弟子子夏が、公羊高に伝え、公羊高→公羊平→公羊地→公羊敢→公羊寿と伝え、前漢の景帝の時、公羊寿が胡毋生とともに竹簡にまとめ、董仲舒に伝えた説。ただし、董仲舒と胡毋生が公羊伝を伝えたことは『史記』にも記載されているので確かであると考えられる。他の多くの先秦の書物と同じく多くの人の手が加えられ漢の景帝期に現在の形にまとまったと考えられる。

※尓雅 爾雅は、中国最古の類語辞典・語釈辞典・訓詁学の書。

※卞の下に一。十一か?

※釈名 後漢末の劉熙が著した辞典。全8巻。 その形式は「爾雅」に似ているが、類語を集めたものではない。声訓を用いた説明を採用しているところに特徴がある。著者の劉熙については、北海出身の学者で、後漢の末ごろに交州にいたということのほかはほとんど不明である。「隋書」経籍志には、劉熙の著作として「釈名」のほかに「諡法」および「孟子」の注を載せている。

※河図 中国で、伏羲氏の世に、黄河から現われた龍馬の背上にある旋毛にかたどったという図。これによって天地の変化を占うことができるとし、八封は、これによって作ったという。

※大戴礼 前漢に存在した儒教文献のうち、『礼』の『記』『孔子三朝記』『曽子』などを材料として、85篇に編纂された書物。『大戴礼記』ともいう。39篇のみ現存し、古代の礼関係の貴重な資料を伝える。鄭玄以来、前漢の戴徳(甥の戴聖が小戴とよばれるのに対して大戴という)の編とされてきたが、古文学系の資料を含んでいることから、後漢の学風に近いもので、戴徳との関係は疑わしいという説もある。北周の盧辯の注があるが簡略で、清朝考証学者の注釈、孔広森の『大戴礼記補注』、王聘珍の『大戴礼記解詁』などが参考になる。

※春秋元命苞 百科知識 台湾

※輿地提網 未詳

本歌

躬恒集

いづくとも春の光はわかなくにまたみ吉野の山は雪ふる

古今和歌集巻第六 冬歌

奈良の京にまかれりける時にやどれりける

所にてよめる

坂上是則

み吉野の山の白雪つもるらしふるさと寒くなりまさるなり

和漢朗詠集

公任三十六人撰

俊成三十六人歌合

古今和歌集巻第十七 雜歌上

いそのかみのなむまつが宮づかへもせで、

石上といふ所にこもり侍りけるを、にはか

にかうぶりたまはりければ、よろこびいひ

つかはすとてよみてつかはしける

布留今道

日の光藪しわかねばいそのかみふりにし里に花も咲きけり