去年12月にゲットした Panasonic SU-XR57 ってAVアンプです。

そやつをプチ改造したってのをブログ記録です。

後々に「どんな作業したっけ?」って自分が見返すようの記録的なもののつもりです。なので一人余暇競りの無駄ネタでございます。

この手の改造が好きな方は笑って「バカなことしているなー」って見たもらえたら嬉しゅうございます。

尚、お約束なことですが...

当方が素人改造して遊んでいる内容です。当方が改造している事項をお勧めしているものではありません。

この内容を真似しても改善がみられるという保証は一切ありません。それよりもメーカーが設計意図している機能や安全保障から逸脱することになります。

ついては個人が改造すること、および、素人が修理することはすべて自己責任となります。

なんらかの被害が出たとしても当方は一切の責任を負いません。

真似をされる方、参考情報にされる方は、各人の自己責任において作業されてください。

以上のことをご承知の上で、私のくだらないブログを読んでください。

去年末に音出しして、つまんない音なんだよ。手放すか?となったのよ。

そしてブログでコメントをいただいて、私の考えとドンピシャだったので、そのうち改造するかとラップしてオーディオ墓場にポイと積み上げてました。

そいつを持ち出してプチ改造をします。改造日は2024年2月3日です。

2023年12月16日のブログ記事にて、このアンプを用いているマニアの方からコメントもらったのよ。

私が思っていることをマニアの方は実践されていて、その方の耳にて音の改善が見られている。かつ、その改善内容も私が想像していることと合致している。

ということは、私も「先駆者の後に続け」と思う次第です。

だって、改造に伴う費用掃き出しはそんなにかからないよ。そのぐらいなら私のストレス発散遊びとして、この程度の改造なら楽しめるよ。ってことでございます。

私が参考にした先駆者(私のブログにコメントくれた方)の情報ページは次の2ブログ記事です。

コンデンサを抜き替えしておられます。そして「6600μじゃなくて15000μFクラスが必要か?」とも記されている。

「C718に1万μF超のコンデンサーを積むべきでしょう。C717は交換の必要なく、そのままで」と記あり。私も基盤上の配置部品状況からC718に目をつけていたのよね。

ということでC718に刺さっているコンデンサをどうこうしてみます。

今回のプチ改造で用意した部品。

コンセント線は廃家電から切り取ったやつで、ジャンク弄りするときに使える部材としてキープしているやつです。この電線部分を利用します。

2本用意しているのは線の太さでどちらが使えるかです。もちろん太い方を使いたいのですが、実際に設置できるかは基盤とシャーシとの隙間次第です。

コンデンサは新品用意しました。

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ KMH 12000μF 50V ってやつで、オーディオグレードではなく汎用品グレードです。

散財の記録として、ヤフオクにて

落札金額300円+送料220円=合計散財金額520円 です。

ちなみにオーディオグレード品のコンデンサとなると高額なんです。

15000uFぐらいのも検討したんですが、ヤフオク出品の安いやつ+送料で1000円ぐらいになるんよね。激貧家庭につきプチ改造費用の予算は500円程度と想定していたので、このコンデンサってなりました。

トータル入手値段から選択しているので、メーカーとかコンデンサ容量ってのに拘ってこれになったわけではありません。その点はオーディオマニアの方から見たらバカにされる箇所でございます。はい、激貧家庭につきその点は重々承知の助でございます。馬鹿にしてください。そのコンデンサ選択は愚か者めーってののしってください。

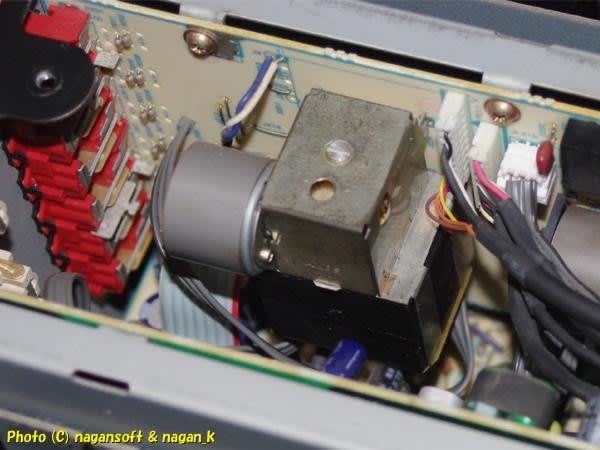

さてさて、アンプの天板をさくさく開けまして、目的のコンデンサが付いている電源基盤を取り外すのだけど....

おいおい。ちょっと待ってよ....。そりゃないよ。

去年末に天板を開けて確認したときに薄々気づいていたんですが....

このアンプはすでに誰かに弄られているというのが確定です。

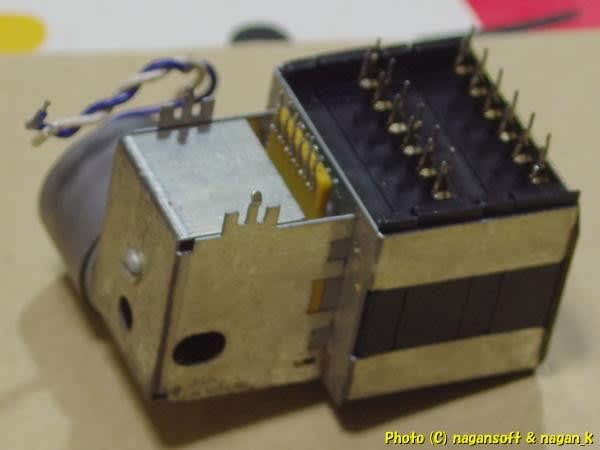

電源基盤からあちこちの基盤と接続するフラットケーブル(すだれケーブル)があるのですが、このケーブルコネクタ部分です。

このタイプはコネクタを押し込んでケーブルを引き抜けばいいはずだよね。

コネクターを押してみるのですが沈んでいきません。押す感触がないのよね。

もしや?既にコネクターが押し込まれたままの状態になっていてケーブルを引っ張ればサクッと抜けるのか?って、やってみるけど異様にがっちり食い込んでますよ。

ということで、なにやら暗雲が立ち込めますよ。

わかったよ。コネクタの押し込みカバー部分をペンチで上に引き剥がしてやるよ。

コネクター内部を覗き込んで驚くのです。

なんだと~。銀色のものが押し込めてあるよ。まるで歯医者が歯に詰め物するような感じになっているよ。(くそーっ、あまりの衝撃に写真撮影するの忘れている)

ここで、前オーナーの時代にてなにやら基盤取り出し分解されていることが確定です。それもコネクター内部に詰め物をするなんてプロがすることはないでしょうから素人インチキ修理が施されていることが確定なんでしょう。

車弄りで用いているピックアップツール、精密ドライバーってのを持ち出して丁寧に詰め物を取り出します。本来のコネクター端子部分ははちゃめちゃに内部で曲がってますよ。でも欠損しているところはなさそうです。

取り出した詰め物はどんな物質よって確認すると広げることができます。アルミホイルを鼻くそ丸めして押し込んでいるって感じです。

これって....。

前修理者はコネクターを押し込んだらケーブルが抜けることを知らないで、コネクター部分をそのままに強引にケーブルを引き抜いたものと思われます。ケーブルと一緒に食いついている内部端子部分が脱腸したんとちゃう?脱腸したものを強引に押し戻したらケーブルとの接触ができなくなったので、接触ばねの代わりに詰め物して接触するようにしたってことなのでは?

とか推論したところでさー。あのさー....。

まさか俺っちも銀紙鼻くそを詰めるわけにはいかないよね。

これってコネクタも交換するのがいいのでしょうが....。追加散財するのん?今からネットで注文して?とか考えるのは....。

脱腸を押し戻してくねくね曲がった接触端子はコネクター内部に残っています。それをケーブル押さえ板バネ状に復元すればいいってことでしょ。

ということで、ここはスバル弄りでつちかったノウハウですよ。

形のない錆クズをどれだけ元通りに復元できるかってスバルで散々こなした小さい小細工が役に立ちます。

コネクター内部で曲がっている金属物は錆びてないのよね。さらに金属のテンションはしっかりしてますよ。

こんなのはピックアップツールをぶっこんでゴニョゴニョと、ちょっとばねテンションを強めにしておこう。って、ちまちまとコネクター内部の細かいところを弄って形にしてしまった。

ふうーっ。このコネクタの多分これでいけるだろうって修理に1時間ほどかかっているぞ。

はい、ここで気分転換するために30分のコーヒータイムを入れまして....

取り外した本命の電源基盤です。

さらっと基盤裏面を確認したところ、ハンダ修正されている箇所が数か所あります。実装部品が交換されているような感じはないので、前オーナー時代にハンダクラック修正を施しているものと思うことにします。

去年末に天板を開けたときに、前オーナー時代になにやらしているのでは?と勘ぐったのは...

スピーカー端子のハンダクラック修正がされているのを見つけているのと...

ヒートシンクに指紋があったからです。

こやつを弄ったりしているとかはないだろうなと....

繁々と見るに、シリコングリスの感じから....。微妙....。

まあーそんなことはいい。音は奏でていたんだから前オーナー時代のなにやら弄りはできているんだ。そこは追及しない。見えないとするんだ。

今回のターゲット、C718に刺さっているコンデンサです。

何故に「C718」と呼んでいるのかというと....

基盤に「C718」と記されているからです。(次の写真にて「18」だけが見えてます)

このコンデンサは「50V1000μF 105℃」です。

世間的なコンデンサ改造って、コンデンサを引き抜いて、その場所に上位品質コンデンサを差し込むってのが一般的です。

私は、このコンデンサはそのまま温存して並列にてコンデンサ追加する作戦にします。

基盤裏面です。コンデンサをハンダしている箇所に電線をハンダして引き出した先に増設コンデンサをぶら下げるってやつです。(基盤裏にも「C718」と記されているのでわかりやすい)

ケーブルの選択ですが、用意した電源線の太い方が使えると判断して太いやつを用います。

ハンダって本当は基盤パターンにしっかり食いつくことを狙うのですが...

この基盤ってなんか危い感じがするのよね。

今ついているコンデンサの飛び出している足にしっかり電線が食いつくようにハンダをするようにしました。

ケーブルが遊んでいるとハンダしにくいので基盤にホットボンドで仮固定したうえでハンダに挑みます。もちろん電線はしっりと呼びハンダして臨みますよ。

ハンダ箇所をペンチでけっこうな力で引っ張って剥がれる気配がないことを確認してから、ホットボンドをパリッと剥がして、絶縁テープでしっかりと電線を基盤に固定しておきました。(絶縁テープは糊が云々ってあるんだけどね....)

基盤をシャーシに組み戻すときも、改造した電線が通る部分の下になるシャーシ部分は大きめに絶縁テープを貼り付けました。

電源基盤をシャーシに組み戻します。

なんとか復元したフラットケーブルコネクターですが、いい感じでケーブルに食いつきます。ペンチで引き抜いたコネクターカバーもはめ込んでみます。

そのままケーブルを引っ張っても抜けません。よしよし。

コネクターカバーを奥まで押し込んでケーブルを引き抜くとスルっと簡単に抜けます。

何回か試してみます。よしっ、期待通りの動きをしているぞ。

増設したコンデンサはシャーシ中央の梁にタイラップ固定としました。

さてさて....

いよいよ改造後初電源オンです。勇気の人差し指でチョンとスイッチを突きます。(Dr.スランプ アラレちゃんのポーズですよ)

狼煙は上がりませんでした。チョーク泣きのような異音もなし。

あれっ、リレー解除音(カツン)が無いぞ。

フロントパネルを見ると「F-76」のエラー表示です。

「ウッフォホーイ」って飛行機走りしたかったのに...。あきまへんなー。弄い壊したってことかいな?

ちょっと焦りますよ。激貧が動いていた機械を壊したってことですよ。このままだと被害甚大っすよ。私の改造設備投資500円ほどが無駄無駄~ってなるよ。

とりあえず増設したコンデンサの配線をニッパーでカットしてみる。

配線引き出し箇所のハンダはそのままだけど増設したコンデンサは切り離されたのだから....。これで元通り....。

電源オン。「F-76」.....。チーン。

うーん。これは次はどこを疑う・・・。

復元修理したコネクタ部分のばね接触を疑おう。

電源基盤から伸びているフラットケーブルをフロントパネル以外全部抜いて電源オンすると「F-76」エラー表示です。

つまり、フラットケーブルのリンクがダメだとこのエラーが出るものと仮定する。

またフラットケーブルのコネクターをよーく観察します。一番小さい精密ドライバーマイナスを差し込んでばねテンションがどの程度までできているのかを手先の感触で点検する。

すると1か所テンションが弱いところを見つける。もちろんピックアップツールで曲げ戻し修正を加えます。

フラットケーブルを繋いで電源オン。「カツン」音がしたー。エラー表示ではなく音源が表示されている。

よしっ。増設コンデンサーを繋ぎなおします。

増設コンデンサ繋いでの、やり直し電源オン。「カツン」音がしたー。エラー表示ではなく音源が表示されている。良しっ。(もうアラレちゃんの気分ではなくなっていたのでウッフォホーイはなかった)

増設コンデンサは銘柄型番が見える向きにてタイラップ固定です。

このタイミングで「フッ」と余計なことがよぎるのです。

余計な妄想1)

増設コンデンサに伸びている電線にスイッチを入れたら、コンデンサ増設有無での音聴き遊びができるぞ。

余計な妄想2)

増設コンデンサの懐におまじないにて、容量の小さいフイルムコンデンサ、セラミックコンデンサってのを抱き合わせとくべきでは?いやいや、電源部分だからそんなに影響ないってば....

えーい。邪念はどっかいけ。このコンデンサ1個増設でまずはテストしやがれ。激貧ド素人が余計な妄想を抱いて欲張るでない。

とりあえずの...。壊れてもいい、音が出ればいい、というテスト用コンポスピーカーを繋いで音出ししてみる。

とりあえず音は出ている。出音におかしい感じはない。

このスピーカーで音の違いが云々なんてわからない。スピーカーがスピーカなのでラジカセめいた音がしっかり鳴っている。

もうなんか疲れた。音が出たことで安堵です。

ここで改造した当日の作業は終了です。

翌日の2024年2月4日です。ちょっと別作業があるので音出しテストだけしておく。

ミニコンポのスピーカーをつないだままで4時間ほど音出しです。

その間にアンプがエラーを表示してストップしたりしないか、狼煙が上がったりしないかの確認です。特に不具合無し。問題が無いものと判断する。

それから2日後です。2024年2月6日です。

次は出音が歪んだりしていないかの確認っす。

とりあえず鑑賞できるよってグレードの位置づけでキープしているテストスピーカーを持ち出します。

Technics SB-3Aを繋いで音出しです。

音は出ますよ。明らかにオーディオの音に昇格です。

一聴して、「おおおっっ」。楽しいじゃん。

この大きさの箱なので低音域は期待してはいけません。

平面スピーカー(私は平面蛙と呼んでます)は音の輪郭を楽しむのですよ。

キレキレの音がスピーカーのセンターに浮き上がるんです。平面スピーカーに音の広がりは期待してはいけません。スポットでめっちゃ楽しい音空間がポンって出るんよね。

なんじゃこの活舌。めっちゃ艶めかしい女性ボーカル。吐息というより鼻息がめっちゃ綺麗じゃん。高音域にボーカル域に音粒がめっちゃ小さくて綺麗だ。それが艶々になって聴こえる。

うっそーん。このスピーカーでこれだけの音奏でよるのん?

出てくる音が楽しくていろんな音を聴きだします。

あきらかに改造前より高音域は出てますよ。低音域はこのスピーカーでは判断できません。

高音域が出ているので煌びやかな色気が吐息に出るよね。

ともかくジャズボーカル物が楽しくて楽しくて....

これは大型スピーカーの出音が楽しみだ~。

はい。この日は4時間ほど Technics SB-3A の出音で楽しみました。

どうすっかなー。明日は1日外出の予定なんだよなー。

次のスピーカーも繋いでみるか?

いよいよ大きいスピーカーを繋ぎます。

メインで使っているスピーカー、DENON SC-5000 に繋いでみました。

いつまでもオーディオ遊びしてられず、別作業が発生するので部屋の中をテトリスです。

すると、このアンプは段ボール箱の上で音出しってことになります。

段ボール箱の上ってアンプの音評価が云々ってのに非常識ですよね。

足元がヘナヘナの上に設置しています。それで音出しです。

それでも.....

おおおおっっっ。低音がしっかり出ているじゃん。

改造前と別次元といえるほどえらい違いだよ。これこそオーディオの音だよ。

しっかり低音がでてます。それもタイトな音ですよ。ふんわりと膨らむ径ではありません。

これは期待できるぞ。って5分ほど大型スピーカーの音を聴いて時間切れ終了です。

それから2日後です。2024年2月8日です。

段ボール箱の上にアンプを設置で大型スピーカー組み合わせのまま1時間ほど音出しします。

うんうん。オーディオだねー。出音に特に嫌な雰囲気はありません。

ってことになると重箱の隅をつつく音聴きがはじまります。

やっとこの次元にまでアンプの音を聴くところまできましたよ。

とかしていたら後輩がやってきた。まだオーディオ遊びしているのか仕事しろって叱られる。それでもこの音に後輩はプチ反応している。

音はキレキレ系で輪郭すっきり。高音域であともうちょい輪郭欲しい。低音域はタイトなんだけど、うーん少し余韻ボケしてないかい?

惜しいなー空気感が出てないなー。これだけキレキレなら空気感出てもいいと思うんだけどなー。

そうそう音の余韻というのは気配なし。オーディオって個々の個性みたいなもので音の色気というか余韻めいた着色があると思うのよ。

余韻があるほうが音の広がりを感じるんだけど音の粒立ちが無くなります。

世間の高級オーディオってこの色気的な余韻を含めた出音で楽しんでいるものと思っているんよ。それとは逆ベクトルに尖っている音が出ている。

そして、私はその色気が無い音が好きという....。

つまり私の音指向に音嗜好と合致している音が出ている。

うーん。なんだろう空気感が乏しいんだよ。粒立ちがいいアンプって妙な空気感が必ずでるんだよ。うーんうーん。

そうだあれだ足元が悪いからだ。だってアンプ自体もめっちゃ軽いし、これは重し作戦だよ。

段ボール箱をどかして...

足元に先端尖がり自作スパイクを設置しました。4点接触で設置しました。

天板に重しとしてCDがたんまり入った段ボール箱を乗せました。

これで出る音はどないよ。

「スッ」っと出音に引き込まれました。

来た来た~。これこれ~。ってジョジョの小躍り発動です。

高音が尖りました。突き抜けました。しかし嫌な誇張はありません。

綺麗な透明な高音っていうんでしょうか?美しい...。

低音域はすごく締まりました。ものすごくタイトです。

ボンボンサウンドじゃないです。ズシーンサウンドではないです。

単に「ドン」です。それもドスンに近いような深い音です。低音の余韻はないのに空気感のあるサウンドです。

音切れ良し、音の立ち上がり良し、音の粒立ちもの凄くよし。

音の広がり感はほぼありません。しかし、楽器の位置、ボーカルの立ち位置、空気感が鳥肌もので出現です。

もうこれは楽しくて仕方ない。

ジャズボーカル系のものは囁き吐息がすごく楽しい。トリオ物なんて沈むベースに弾むピアノが輪郭すっきりで最高です。

これはメタルだよ。ヘビーメタルはどうよ。

うおーっ。様式美すげーっ。

ツーバスのドラム音よ。ペチペチ音なんだけど。すげーっ綺麗に音が粒立っている。スネアを撫で叩くジャラタッ、タッジャラもしっかりしている。

もちろん高音域もいいぞー。ギターの音揺れも最高っす。

これは、ライブ物をかけるべき。

はあーっ。ライブ物がこんなにみずみずしく鳴るのか。と嬉しい方向に。

オーディエンスの掛け声の存在が素晴らしい。この空気感たるや。

とか楽しんだところで私は時間切れです。出かけなければなりません。

後輩が留守番するのだけど....

後輩は作業を終えているとのこと。もう帰っていいぞとなるのだけど....

後輩の耳で音が気になって仕方がないらしい。事務所で聞こえる音がたまらんかったと....

ということで、私が出かける間は後輩に好きに聴いてもらうことにした。

もしもなにやらおかしな音が出たときはすぐにコンセント抜けと念押し注意だけしておきます。そして、この曲のここが気に入らへんというのがあったら記録しておけとメモも渡しておきました。

3時間ほどして帰宅しました。

後輩はステレオの前で首降ってますよ。私が返ってきたことに気づいていない。音に夢中になっている。

周りにCDが沢山散らかっている。って、どんだけいろんな音を楽しんでいるんよ。

後輩に出音を確認すると...

「このアンプは最高」とのこと。今まで不満だった音が解消されている。ビアノがそれぞれの録音しているピアノの個性を感じる音を認識できるって嬉々としている。このジャズ物のサックスがさーとか、ともかくしゃべりたくて仕方がないらしい。こんなに乗り気になっている....。おばちゃんがかわいいじゃないの。(後輩って女性です。それもおばちゃんゾーンです)

これこれ、このヘビメタ聞いてみ。って、Unlucky Morpheus のCDがセットされた。

おおぉっっ。音の分離が綺麗じゃないか。粒立ち最高だなー。

ボーカルの吐息ええーなー。縦ノリで身体がワクワクと....

とかなんとかで後輩が、アレ聞いて、これ聴いてとちょっと付き合ってみる。

で、後輩から言われる。

「あのオンキョーどけて、こいつを据えようよ」

あーっ、それ言っちゃう。まだ、その結論はあかんよ。

このアンプな、バイアンプ接続ってのがあってな、スピーカーに低音とそれ以外って別接続してドライブできるねん。今はその接続してないんよ。

とすると、後輩は賢いなー。

「音域を分けて出力するってことやろ。それってもっと濁りを減らすってことやんな」

とかなんとか....。ここでこの日の作業は終了です。

まあー、そんなこんなで私的には、このAVアンプをピュアステレオ用途で常用する可能性が高くなってます。

まだ時間が取れないのでいろいろとテストできずです。

今も作業机の上にスパイク履かせて上に重しを積み上げたままで毎日音出ししております。

というのは、このアンプではなくPCオーディオのパソコンを弄り始めているからです。PCオーディオ弄りが形になったらこのアンプにまた戻ってきます。

以上、プチ改造してその出音が良かったというブログでした。