今年の夏も暑かった。

…そして、アイスを食べ過ぎた。

大人買いというのはまあわかるが、大人喰いというのはどうよ…

お陰で何度かええトシしてお腹を壊し、反省した日々…

このアイス好きはどうも血筋なのか、祖父母をはじめ、家族親戚らが暑い夏の午後、

また季節を問わず、風呂上りなどにうっとりとアイスを食べていた姿を思い出す。

…田舎での夏休み、昼寝から置きだしたおばあちゃんが、古い小銭入れを取り出して

“みっちゃん、下の店でキャンデー買うてきて!”と言った声も思い出す。

それが未だに耳に残っているのか、今でもふらりと小銭を握って暑い日ざしの中をでかけたりする。 なんか←こんなのを買ってたような気がする…

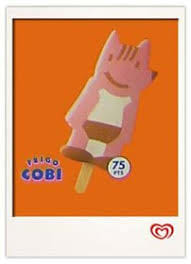

なんか←こんなのを買ってたような気がする…

スペインはその気候からヨーロッパの中でもアイスの消費が多い国。

近年には様々なグルメアイス、またキャンディーのお店も話題に

なっていて、大人気だ。

そこらへんについては、そういうオサレ情報発信Webにお任せして…

実は前に「近代スペインアイスキャンディー開発に熱く身を捧げた、

とあるおっさんへのインタビュー」という現地新聞記事に目が止まり、

読んで心を動かされてしまったのだw

未だに日本にてソーダアイス、ホームランバーなどをみると

おっ!となる自分だ。だからか(爆)? (2017年7月のエル・パイス紙の付録誌“ベルネ”より転載)

(2017年7月のエル・パイス紙の付録誌“ベルネ”より転載)

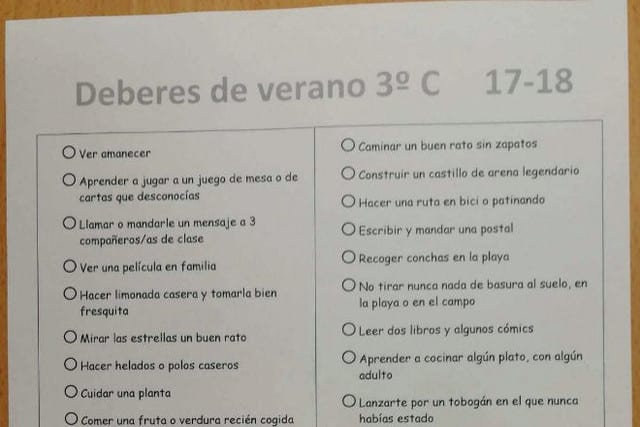

というわけで、今回は上記記事を元とした、

ここの駄菓子屋、キオスク、コンビニで売ってるいわゆる

「大衆向けアイスキャンデー」のお話となるのでご了承を。

● 地味なアイス界の改革は70年代半ばから

その昔、この国で大衆アイスといえば2つ。

“コルテ”と呼ばれる、レンガ状のアイスクリームを切って

2つのウェハースに挟んだもの。

コーンの他にも、街頭売りはこの形状が多かったらしい。

味のバリエーションはせいぜい2-3種類か。

未だにおばあちゃんの家にお呼ばれすると、「じゃあデザートを…」

といって冷蔵庫から巨大羊羹状のアイスを引き出し、切り分けて渡してくれる。

(実は私は“スペインのアイスモナカ”と呼んで、今でも

愛しております…)

もうひとつは“ポロ”と呼ばれる安価なアイスキャンディー。

一番安いのは主に“フラッシュ”などと呼ばれる、日本で言う「チューチューアイス」。

レトロ物になりつつも、これも未だにスーパーなどでみかける。

暑い夏、子供らがバラ銭で買える小さな避暑。

「ただね、私の父親が買ってくれるアイスといえばコルテ。アイスキャンディー

の方は何かしぶって買ってくれませんでしたな…」

と語るのは前出記事の主人公なる、ホアン・ビニャロンガ氏。恐らく

当時衛生面を気にして買い渋る親が結構いたということか。

●ドラキュラアイス登場で改革開始

1975年11月20日、フランコ総統死去。

36年にもわたる独裁政権の決定的終焉。

-いやそれを待たなくとも、すでに社会は民主化に向け、

怒涛のように目まぐるしく変わっていた。 75年11月20日フランコ死去を伝える報道各誌。

75年11月20日フランコ死去を伝える報道各誌。

「ガチガチのキリスト教徒の古臭い制服を脱ぎ捨て、新しい文化を…」

「内外の壁を破り、旧体制から自由社会へ!」

との強い流れは、その後90年代初頭に至るまで留まることなし。

その流れを受けて…

このビニャロンガ氏が就職したバルセロナの大手アイスメーカー

「FRIGO(フリゴ)」も、73年に同社は世界的大企業ユニリーバ社に買収され、

外資資本をバックにスペインアイス界の革命を!と力みだしたらしい。

品質管理課に配属されたのに、なぜか“みんなで新製品開発!”

となり、いよいよ力作の試作品完成。

「あの日はよく覚えてますよ。マホガニーの立派な扉の入り口の重役室に通されてね、

お偉いさん方々に発表した新作が…“ストロベリーバニラとコーラ味のミックス、舐める

と舌が真っ赤に染まるアイスキャンデー”…」↓

なんなんだ。このアイスは。

なんなんだ。このアイスは。

個人的には「処女作にしては勇気ありすぎな挑戦アイス」としか思えん。

しかしご本人も証言するように「国際的企業がバックにあり、

これからの観光業の上向き度を見越しての挑戦」であったのだろう。

…当時の重役方のたまげた姿をよそに、幸い理解深き上司の努力もあり、

その名も「ドラキュラ」とつけられたこのアイス、絶好調の売り出し。

なんとその後40年近く続く大ヒットとなった。

●80年代の爆ヒット、「足アイス」「指アイス」ww

その後もアイス改新は続く。

キャンディー製作における型の開発が進み、もっと自由な形の

アイスを作れるようになったのだ。

自由な形といわれて、じゃあ何アイス?とかなりの試行錯誤最中、

あるスタッフが「指の形とかどう?」といいだし、生まれたのがこの作品↓。

そのヒットに気をよくして、足の形のアイスも追って誕生。大ヒットを飛ばした。

指は80年、足は83年生まれ…

指は80年、足は83年生まれ…

…でたよこの足形アイス。

私はスペイン渡航初年、これをみてつくづく文化の差を感じたな。

製作側も当初随分もめたらしいが、結局商品化、ってのがとても当時のスペインですな。

この指やら足のアイスを含み、謎の「変アイス」の誕生は80年代に集中し、

まさに黄金時代?を迎える。毎夏でては消える変アイスに子供らはわくわくしたとの話。 見てて飽きないね~

見てて飽きないね~

↑上記3品はとっくに絶版。ソーダ味のジョーズ、フルーツ串団子ってww

そう、80年代はアバンギャルド!

結構何やってもOK!売れればね!の勢いでどんどん開発~だったんだろう。

「もうね、当時は自分の作ってるアイスの売れ行きが心配で、街のゴミ箱をあさって

空き袋を数えてた位ですよ…自分の子供には言えんけど(苦笑)」とビニャロンガ氏。

●大ヒットのカリッポ、偶然の産物ツイスター

そしてついに84年、メガヒットが登場、それがアイスキャンディー「カリッポ」。

この時代になると、缶ビール、ジュースの消費が急増し、アイス消費が

押される形となる。もっと手軽に食べられる容器-と考え開発されたのがこの形とのこと。

「棒のついてないアイスキャンディー」の意味がわからず、最初容器を剥いてしまう人が

多かったため、TVコマーシャル↓発動。これで大ヒットに火をつけた。

あまりにも売れすぎて、販売店が直接工場に押しかけて列をつくったという。

(ただこの記事では、カリッポがFrigo社の開発品という説明だが…大いに疑問が残る。

同名商品が82年に日本ではグリコから発売されていたからだ。ネットで調べた感じでは恐らく

アメリカにその起源があるらしいけど…→榊原郁恵のCMを覚えてる私は昭和の人w)

もう一つ、この時期出た商品「ツィスター」というキャンディーはロングセラー。 86年生まれのツィスター。

86年生まれのツィスター。

ビニャロンガ氏は語る。

「いやこれはね、偶然の産物。一度英国にあるユニリーバ社の研究所に行かされてね、

そこで3色のアイスを交錯させて1つにする素晴らしい機械を見学したんです。

ただ見学中、英語がわかんないもんだから、全部の会話にイエスって応えてたんですな。

そしたら数ヶ月後その機械がうちの工場に届いちゃって…w」

しかしながら運よく上司のお叱りもなく、かえって大ヒットに繋がったとのこと。運良いな。

●90年本物志向へ-チョコアイス「マグナム」誕生

92年、バルセロナ・オリンピック開催。

ちゃんと公式キャラクター、コビー君のアイスも発売! 舐めてるうちに顔がホラーになったとの話…

舐めてるうちに顔がホラーになったとの話…

しかしながら、アイス業界の需要と供給はある程度落ち着き、

怒涛のアバンギャルドな文化の流れも落緩み始め、

「お子様向け一辺倒」だった商品ラインは方向転換を求められていた。

89年には、ふとこんな地味アイスを出してた、ビジャロンガ氏ことFRIGO社。

89年発売のチョコアイス、FRAC。(写真はイメージ)

89年発売のチョコアイス、FRAC。(写真はイメージ)

スペインで学校の夏休みが終わる「魔の9月15日」。これは

アイス販売量がわかりやすく激減しだす日。これを超えるために

“大人向けのアイス”の開発が求められていたのだと語る。

当時もすでにチョコアイスは発売されていたものの、

雑味の多い劣質のチョコレートのもので、改良には大変な苦労を重ねたと語る。

最終的に同時期、同じユニリーバ社傘下にあるベルギーのアイス会社が、

チョコレートアイスの決定打的な商品を完成。それが「マグナム」。

これは時間をかけてヒットした。

スペインで最初の「お店で買える、手軽だけどリッチなアイス」。

夏でもないのにアイス!大人のアイス!というコンセプト。

リッチなのよ!CMもリッチ!値段もだけど!

2018年度版

米国フォーブス紙によると、このマグナムは全世界でのアイスクリーム売り上げナンバーワンとか。

(ちなみに2位はハーゲンダッツ)

改めて表紙に出した今夏のアイス看板写真をみてみる。

看板の3分の2がマグナム、コルネットというユニリーバ社展開商品。

(世界で人気売り上げのアイス5位の内、4種がユニリーバ…恐ろし…)

かつて人気だった子供向けのカラフルなアイスキャンディーは

下方に表示。その中で純スペイン産の“足アイス”が頑張ってるのはなんともいじらしい!

そして本年、このFRIGO PIE~足アイスの誕生35周年を記念し、

マドリッドのとあるショッピングセンターにて、

「1日だけの、アイス靴屋さん」がオープンしたとか。

“あなたのサイズの足アイスを”との提案に、かっての子供達が沸き返る。

楽しい光景。

美味しくて、

楽しくて、

夢中になったり、うっとりできるもの。

いつの時代も、国を超えて、変わらない幸せ感の象徴だったんだね、アイスは。

そう考えると、白黒の時代から抜け出して、カラフルなアイスの開発に

情熱をかけたビニャロンガ氏の気持ちもわかる。(氏は引退後も相談役として各アイス会社

にて活躍されている)

…久しぶりに食べたくなったな~足アイスw

(優しいストロベリー味なんです)

管楽器の原型。古代ギリシャ時代より親しまれる。

管楽器の原型。古代ギリシャ時代より親しまれる。 イベリア半島北西、ポルトガルの上あたりの地方。

イベリア半島北西、ポルトガルの上あたりの地方。

(街角アートの多い地区近くに住んでます)

(街角アートの多い地区近くに住んでます) (お気に入りでしょうがない、元保育所の入り口のイラスト)

(お気に入りでしょうがない、元保育所の入り口のイラスト)

(あくまでもイメージ図ですw)

(あくまでもイメージ図ですw)

(古ぼけた装飾品は替えた形跡なし…)

(古ぼけた装飾品は替えた形跡なし…) (選曲姿は真剣そのもの)

(選曲姿は真剣そのもの)

(確かうちの実家にも似たのがあるはずだ…)

(確かうちの実家にも似たのがあるはずだ…) (「扇子を持つ婦人」ディエゴ・ベラスケス 1635年)

(「扇子を持つ婦人」ディエゴ・ベラスケス 1635年) ←全部一通りやってみたけど(笑)めんどくさい…

←全部一通りやってみたけど(笑)めんどくさい…

どっちもピカソね。

どっちもピカソね。

王室御用達…

王室御用達…

村や郊外にて、おばはんらの夏の夕涼み光景。ノスタルジック…

村や郊外にて、おばはんらの夏の夕涼み光景。ノスタルジック…

(←こんな感じのプレッシャーの中ww)

(←こんな感じのプレッシャーの中ww)

(写真は聖女アガタにちなんだおっぱいパン)

(写真は聖女アガタにちなんだおっぱいパン)