いしかわ城郭カード→こちら

ラーメン食べ歩きの腹ごなしにお城を巡るというお城ファンにとって不埒な行為ですが、訪ねるとそれなりに深く知りたくなり知ると楽しくなります。

知識が全く無いので先ずは訪ねた先の資料を集め、今後の活動に活かせればいいなと思い日記代わりに記録しました。

北陸・富山に住む者として一番身近なお城は「富山城」

一番身近な大名は高岡開町の祖「前田利長」

その本家本元がお隣の石川県金沢市。兼六園を庭園として有する加賀百万石の「金沢城」であり、「加賀藩主前田氏」です。

その前田利家が初めて国持大名となったのが七尾。

当時の七尾城は畠山氏から上杉謙信へ、さらに織田信長の支配下に代わっており、為政者の前田利家は港や陸上交通の要衝となる平地の小丸山に拠点を移した。

そのため往時の石垣や遺構の大部分が現存している。

恥ずかしながら七尾城址には初めての訪問。

こんなにも壮大な石垣群が地元(氷見から30分で行ける)に存在していたことに驚きと感動を覚えた。

これを見たら、七尾市内にある利家の初めての居城小丸山城址はただの公園に過ぎないと感じる。

城山山腹の駐車場までは舗装が完備され駐車場も整備されている。

案内図や石碑もあって分かりやすい。

駐車場からも七尾市街が一望できるので本丸からの景色に期待が高まる。

駐車場からすぐのところは本丸の下に当たり

堀切(関東橋)があった遺構。

そこから坂道を数分登ると、突如石垣群が目に飛び込んでくる。

桜の馬場下側の野面積み石垣

石段を駆け上がると

桜の馬場が広がる

調度丸跡

桜の馬場から本丸に向かう石段と石垣

野面積み

算木積み

そこを登ると本丸が視界に広がる。

天守台跡

天守台跡地に建つ神社

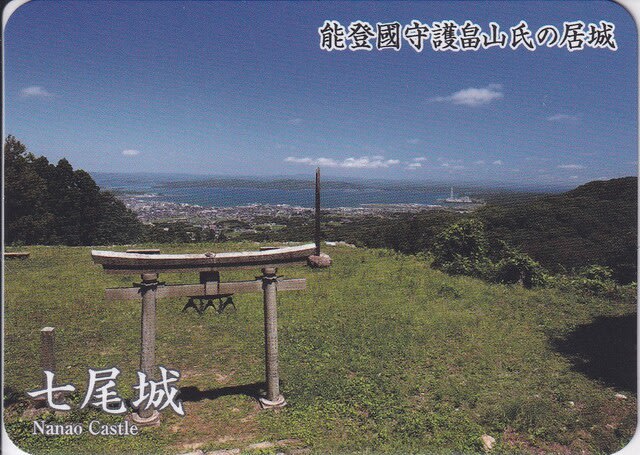

天守台からの展望は絶景!

当時、天守閣から見たであろう上杉謙信も絶賛したとか。

遊佐屋敷跡

九尺石 巨石が敵を威圧する

二の丸跡

二の丸から隣の尾根にある三の丸への通路

追手門方向

追手門からの石垣と石段

【歴史・沿革】

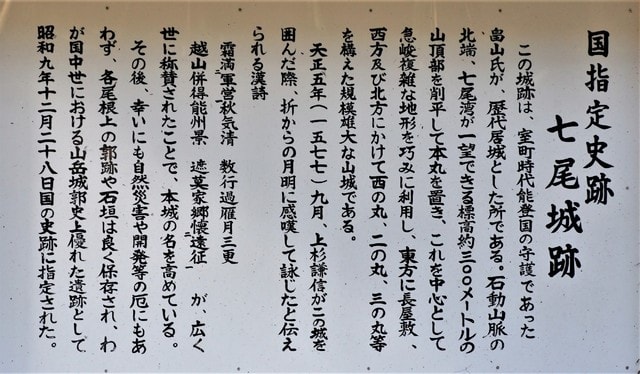

室町時代・安土桃山時代

室町三管領家の七尾畠山氏の初代当主で能登国守護の畠山満慶が正長年間(1428年~1429年)頃にこの地に築いたと思われるが、当時の七尾城は砦程度の規模と見られ、行政府である守護所も府中(現七尾市府中)に置かれていた。次第に拡張、増強され、以後約150年間にわたって領国支配の本拠となり、五代当主である畠山慶致の頃には守護所も府中(七尾城山の麓)から七尾城へと移されたという。その後、畠山義続・畠山義綱の頃に能登では戦乱が続いたために増築され、最大の縄張りとなったと言われる。山麓に城下町「千門万戸」が一里余りも連なり、山頂にそびえる七尾城の威容は「天宮」とまで称されたと記録に残っている。日本五大山城のひとつに数えられるほど強固な城であった。

1576年(天正4年)に能登国に侵攻した上杉謙信に包囲されるが、一年にわたって持ちこたえた。しかし、重臣同士の対立の末に擁立されていた若年の当主畠山春王丸が長続連、遊佐続光、温井景隆らの対立を収めることができず、結果七尾城は孤立し、最終的には遊佐続光の内応によって徹底抗戦を主張した長氏一族が殺害され、同年9月13日に開城された(七尾城の戦い)。この際、上杉謙信が詠んだ漢詩「九月十三夜陣中作」は非常に有名である。しかし、実際にはこの詩は上杉謙信が詠んだものではないといわれている。

越中国と能登国を繋ぐ要所である七尾城は、のちに織田氏によって領され、城代として菅屋長頼が入って政務にあたった後に前田利家が入るが、既に山城の時代ではなく、拠点を小丸山城に移したため、しばらく子の前田利政が城主となっていたが、のち、1589年(天正17年)廃城となった。

【遺構】

前田利家が能登に在国したおり、小丸山城に移ったため、現在の七尾市街地も小丸山付近にある。従って開発や災害などによる遺構の損失を逃れ、遺構が数多く残っている。低石垣を五段に積み重ねた本丸の石垣を中心に、各曲輪の石垣のほとんどが現存する。そのため、山城の歴史上重要な遺跡として、1934年(昭和9年)に、国の史跡に指定されている。このような遺跡は他には若狭の後瀬山城しかない。2005年(平成17年)には地中レーダー探査による七尾城の遺構調査が行われ、そこで柱跡などの遺構が確認された。城門は、市内の西光寺に移築されたとされる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

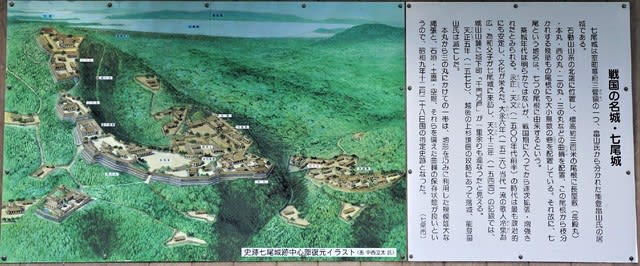

七尾城は能登守護畠山氏の居城で、標高約300mの要害に戦国時代前期(16世紀前半)に築かれた。七尾の名は七つの尾根にまたがっているからだと言われる。この城を畠山氏から奪った上杉謙信は祖の眺めの良さに感嘆したという。多くの曲輪が山麓にまで延びる尾根に広がっており、本丸の最も奥まったところに天守台が築かれていた。高石垣はないものの、2mほどの野面積み石垣を数段に積み上げて高石垣の役目を果たさせている。曲輪の主要部に効果的に石垣が使われており織豊期の特色が良く残されている。

※2022年6月12日 お城検索、いしかわ城郭カードリンクと写真を追加

【七尾城】

《七つの尾根に曲輪群が展開していた山城》

名称(別名);松尾城 末尾城

所在地;石川県七尾市古屋敷町シカマ藪8-2 七尾城資料館

城地種類;山城

築城年代;戦国時代前期永正~大永年間(1504~25ころ)

築城者;能登畠山氏

主な城主;能登畠山氏

文化財区分;国指定史跡

近年の主な復元等;平成元年、20年石垣修理

天守の現状、形態;天守台のみ残る

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)