【佐柿国吉城】

【歴史】

弘治2年(1556)若狭守護武田氏の重臣粟屋勝久が築城したと伝わる。越前の朝倉氏はたびたび若狭侵攻を繰り返したが、国境の城である佐柿国吉城は毎回これを撃退し、難攻不落を誇った。粟屋氏は元亀元年(1570)4月には越前に出陣してきた織田信長と徳川家康の連合軍を佐柿国吉城に迎えた。信長・秀吉・家康の戦国三英傑が揃って朝倉攻めに出陣している。その後天正11年(1583)には秀吉の家臣木村定光が城主となり城下町を整備するが江戸時代初期に廃城になった。

【縄張り】

平時は山麓の居館で領国経営を行い、戦時には山上の詰め城に籠って戦うという典型的な中世山城。居館部は城山南西麓付近の谷筋に開削された階段状の平地にあり、居館正面には石垣が積まれていた。

山城部は山頂に本丸、中腹に伝二の丸(出丸)を配し、北西に伸びる尾根に二の廓、三の廓を置いていた。本丸には石垣と平(平入)虎口、伝二の丸には高土塁と喰違虎口などを設けていた。、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

クマが里へ下りてくるのを防ぐための「電気柵」

入山者は自分で柵の扉を開けて山へ入り、必ず戸締りして再び鍵をかけるのがルール。

藩主居館跡から九十九折れの山道を登る

階段状に丸太が敷いてあるので歩きやすいが坂道が続くのて息が切れます。資料館にも杖の貸し出しがあるので利用すると良いでしょう。

途中「伝二ノ丸」の分岐がありますが、帰路に寄ることにして本丸を目指しました。

「本丸下石垣」が見えてきて疲れも吹き飛ぶヽ(^o^)丿

「本丸下帯曲輪」

「本丸下帯曲輪石垣」

人頭大の不定形石材を築石に用いたもの。

本丸下帯曲輪を進むと本丸と連郭曲輪群との分岐に行きつく。

その分岐には「北堀切」という曲輪間を分断する防御施設が施されています。

この堀切には斜面にも石垣が積まれています。

さらに谷側の切通し部分には石仏が転用石として配置されています。

北堀切から椿峠に向かう北西尾根上に連続する曲輪群があります。(郭の写真順番が間違っていたらゴメンナサイ💦)

連郭曲輪Ⅱ郭

連郭曲輪Ⅲ

連郭曲輪Ⅳ

連郭曲輪からの展望

その先にはまだⅤ郭、Ⅵ郭があるそうですがちょっと行けそうにありませんでした。

北堀切から小高い丘を駆け上がるといよいよ「本丸」です。

本丸の形は尾根の地形に合わせて、北西が狭く南東が広い台形をしています。

北堀切からの入り口にあたる「北西虎口」

北西虎口石垣

海側にあたる「東面石垣」

山側にあたる「西面石垣」

「本丸平坦面」

標高197.3mの城山最高所が本丸跡です。

「本丸石碑」

郭内のほぼ中央に大正時代に建てられた「国吉城址碑」があります。

奥(東側)には若狭湾と遠くは敦賀方面

「本丸展望」

西側には国道27号線(当時の丹後街道)と若狭方面が一目瞭然に広がる。

城主居館や佐柿の町並みは眼下にある。

城域内のいたるところに石仏や仏塔、五輪塔が集められています。これらは「国吉籠城戦」の時に敵に投げつけるために近隣から集められたものと言われています。

「本丸土塁」

「本丸南隅櫓台跡」

本丸内側からは土塁にしか見えない。この外側(斜面側)に石垣が現存するが見逃さないでもらいたいです。

「本丸下南東側曲輪」

本丸東虎口の先にある平坦面

本丸からは虎口を通り坂を下るがこれが「堀切」か

本丸下南東側曲輪から本丸に戻ると「東虎口」がある

この東虎口から南隅櫓台下の山側斜面は見落としがちですが、実はここに石垣が現存しています。

斜面一帯に石垣が積まれていたものと思われますが、現在は崩落して部分的に残っている状態です。

木の根に包み込まれるように残る「南西斜面角石」

斜面は滑り易く、身体を支える平坦地が無いので必死で撮影しました。

これは午前中に登城した後瀬山城本丸下石垣と同じ構造だと感じました。

ここで本丸を下り、もと来た道を戻り「伝二ノ丸」分岐まで来ました。

分岐から伝二ノ丸に至る細い山道を下っていきます

「伝二ノ丸 土塁」

南面に高い土塁が築かれています。土塁は曲輪の中央部で喰い違いに配置されています。

「伝二ノ丸 喰違虎口」

細い山道を下った先には二つの土盛りがあります。

「喰違虎口」を曲輪内部から見た状態

西や南から攻め上がる敵を撃退する構造となっています。

「伝二ノ丸 平坦地」

帰路の登山道にはいたるところに石が散乱しています。

城郭の石垣が崩落しているのか、又は国吉城が破却された際人為的に石垣を破壊した跡なのかもしれませんね。

難攻不落を誇った国吉城は発掘の結果、土造りの戦国期山城の様相を留めるという想像を覆し、山頂から山麓まで主要部はほぼ全面石垣化されていたことが明らかになりました。

、、、国吉城址の石垣(福井県美浜町教育委員会)より抜粋

【藩主居館跡】

山城の麓、代官所跡(現在の歴史資料館)隣接する谷間に段々状の平地が幾重もあり、土塁や石垣が残されています。確認調査で、石垣や石組溝、真砂石を敷き詰めた敷石遺構のほか、大きな平石を配した16世紀後半頃の礎石立ち建物跡が発見されました。その後の調査では16世紀末から17世紀初めにかけて築かれたと思われる、居館跡正面の大規模な石垣が確認されました。この成果により国吉城は戦国時代だけではなく、江戸時代に入った後も暫く機能していたことが明らかになりました。

、、、福井県三方郡美浜町教育委員会作成 若狭国吉歴史資料館パンフレットより引用

城主居館跡の礎石立建物跡

中段石垣遺構

石組溝遺構

排水路のようです。

下段石垣遺構

下段石垣遺構

クランクしている箇所

移転する前の「青蓮寺」があった「青蓮寺谷」

国吉城廃城後の寛永11年(1634)京極高次転封に伴い若狭国に入封した譜代大名酒井忠勝は、若狭国東部支配の拠点として佐柿町奉行所(御茶屋屋敷)を置きました。

佐柿町奉行所を建築する際、青蓮寺谷から現在の場所へ移転させました。

青蓮寺谷「井戸跡」

【佐柿国吉城】

《朝倉氏の侵攻を退けた国境の城》

名称(別名);国吉城、佐柿城

所在地;福井県三方郡美浜町佐柿

城地種類;山城

築城年代;弘治2年(1556)頃

築城者;栗谷勝久

主な城主;栗谷氏、木村氏、堀尾氏、江口氏、浅野氏、松原氏、多賀氏

文化財区分;町指定史跡

近年の主な復元等;城址碑、説明版、遊歩道、一部以降(石垣)露出展示

天守の現状、形態;なし、不明

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

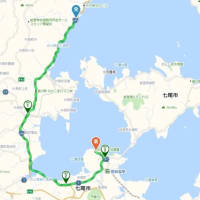

地図;

【若狭国吉城歴史資料館】

小浜藩の佐柿町奉行所(御茶屋屋敷)跡に建てられており、地元では御陣屋と呼ばれ現在も壮大な石垣が残されています。

奉行所跡(現歴史資料館)の石垣

正面には江戸時代後期に建てられた庄屋屋敷旧田辺半太夫家住宅(国登録有形文化財)を配した古民家風ですが、一旦館内に入るとエントランスホール・学習室・展示室・工作室などを配した近代的な施設となっています。

解体修理のうえ平成21年に移築再建された旧田辺邸は、小浜藩の佐柿町奉行所の座敷を明治維新後に移築したと伝わり、格調高く重厚に再建されている。

常設展示として国吉城の立体模型や豊富な文献、映像展示などがある。

受付窓口においては「御城印」や

缶バッチ・ファイルケースなどのグッツの販売も行っています。

◆周辺には梅林があり、折からの好天に恵まれ古木に咲く可憐な花びらが青空に映えていました。

◆青蓮寺

716年の創立で元は城主居館の奥の「青蓮寺谷」にあったが、佐柿町奉行所を建築する際小浜藩主酒井忠勝がここへ移築したそうです。

また国吉城主粟屋勝久が織田信長に従って朝倉攻めに出陣した際、一乗谷から持ち帰った皿や明王図が寄進されたとあります。

石垣が立派です。

◆準藩士屋敷跡

江戸時代末期に発生した天狗党事件(天狗党の乱→こちら)

京を目指すも越前国敦賀で降伏。酒量以下353名が処刑、遠島を申し付けられた110人を準藩士格として受け入れた際の建物跡。

見学者駐車場から資料館に向かう途中にある石垣。

◆宮ノ腰

見学者駐車場の向かいの広場

今日は冬としては季節外れの高温と晴天に誘われてか、どこエ行っても「サル」が出没!

最後に訪れた当地ではフィナーレを飾ってか(笑)SKS48(佐柿・国吉城・サル48)(爆)がお見送りヽ(^o^)丿

【若狭国吉城歴史資料館】

住所;福井県三方郡美浜町佐柿25-2

電話;0770-32-0050

開館時間;9:00~17:00 冬期間(12月~3月)10:00~16:30

休館日;毎週月曜日(休日の場合翌火曜日)、年末年始(12月29日~1月3日)

入館料;一般100円、小人50円(中学生以下)

地図;