久々利城は土岐三河守悪五郎が築城したというが、築城年代は不詳である。

位置は今の久々利地区センターの北側 標高236メートルの山を背にし、南に張り出した急峻な山を堀切をもって遮断し構築している。遺構は山腹より数段曲輪を断続的に設け、土塁・空堀などで要所を備えた室町期の典型的な中世城郭で、その城郭構造は市域に所在する中世城館跡では最大で、現在もよくその遺構が残され貴重である。

土岐三河守悪五郎は南北朝の争乱の時に戦死(1352年)した土岐悪五郎康貞が初代とし、代々土岐三河守悪五郎と世襲し、康貞の子の行春が久々利太郎行春と称して久々利氏が始まり2百余年続く。

戦国時代 織田信長の家臣 森可成(もりよしなり)が尾張国から永禄8年(1565年)に金山城(烏峰城を改称)に入城し、可成の子 二代目城主長可(ながよし)の策略により天正11年(1583年)に久々利頼興三河守が討たれ、長可の兵馬の急襲により久々利城は落城した。、、、可児市HPより

発達した虎口に大規模な切岸という戦国城郭のモデル。守護土岐氏の一族で、室町幕府の奉公衆であった久々利氏の本拠で、権力の大きさが垣間見える。天正11年(1583)に森長可に攻略され、森氏の支配下で改修されたと考えられる。戦国末期の山城の姿を現在にとどめている。、、、可児市作成パンフより

場所は 岐阜県可児市久々利

東海環状線「可児御嵩IC」下車、国道21号線へ左折。「古屋敷」交差点を右折し県道83号線に入ります。環状線のガードをくぐり「久々利」交差点を左折し県道84号線に入ります。「久々利川」の手前左手に登城口があります。

駐車場は登城口の向かい側にある「久々利地区センター」「可児市歴史館」の駐車場が利用できます。ナビは「久々利地区センター」に設定するのが一番確実です

駐車場から案内看板の指示に従って移動。

道路を渡たると登城口です。

「久々利地区センター」「可児市歴史館」でパンフレットを頂きました。

可児市作成の冊子掲載縄張図に加筆

縄張図右側の遺構は山肌が露出するまで樹木が伐採され、下草もキレイに刈り取られており、まるで体験型戦国ミュージアムのようでもあります。

縄張図の左側の遺構は、二重堀切から谷部をUターンして麓の東禅寺に至るルート上に築かれ、先端の曲輪群には現在東禅寺が建っています。

久々利城イラスト

※久々利まちづくり委員会パンフより引用

ヤマップ3D

俯瞰する角度がイラストと偶然同じでした。

登城口から登ること数分、

「枡形虎口」到着

食い違い虎口のような土塁が2基、城門があったのでしょうか?

通路を狭めて敵の進入速度を抑えます。

そこを抜けると枡形の曲輪、その先はクランクしているので侵入した敵はこの広場に滞留します。

左手の三の丸からは横矢、正面の柵からは守備方の攻撃、右手の土塁上にも横矢が。

柵の内側から敵が侵入した枡形を、守備兵の目線で見てみます。

右手三の丸切岸上と左手土塁上からは横矢が掛かります。つまり、三方からの集中攻撃です。

この曲輪には「井戸跡」も残っています。

枡形を運良く突破して、本丸目指して攻め上がると

「三の丸」

「三の丸」が待ち構えています。

三の丸は背後に二の丸、本丸とひな壇状に削平された三段目の曲輪です。

三の丸からは眼下に枡形虎口を見下ろすことができ、真下の侵入者に対し弓矢や投石などで攻撃を加えます。

「二の丸」

三の丸から本丸を目指すと、途中に「二の丸」が待ち構えています。

三の丸と本丸の間に削平された二段目の曲輪です。

二の丸切岸 急な斜面でここを登るのはムリでしょうね。登ってこさせない!

本丸切岸 急な斜面でここを登るのはムリでしょうね。登って行かせない!

二の丸から眼下の三の丸を見る。

三の丸に侵入した敵を頭上から攻撃です。

「東出丸」

二の丸から本丸に通じる武者走りの東側に構築された曲輪です。

奥の院がある尾根筋の下位にあって緩やかな南東斜面を守っています。眼下には安土桃山街道。

「本丸」

山頂を北東から南西に延びる尾根上に築かれた曲輪群の最上位にあって、武者走りから登るとT字路に合流します。

右手は天空の見張り台・奥の院がある尾根になります。

左手が本丸です。

本丸作平地

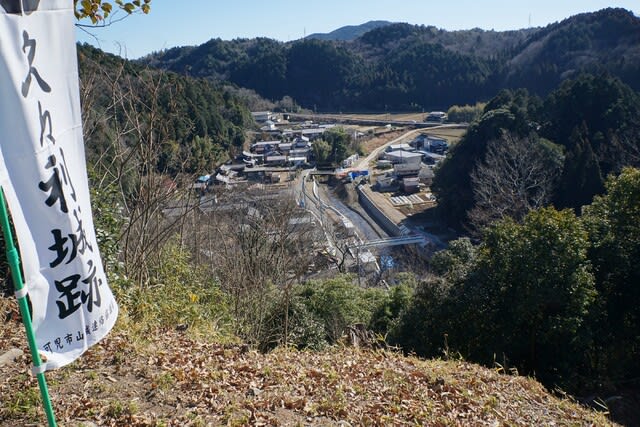

南西方向の眺望

眼下には二の丸、三の丸、枡形虎口。遠くは居館・城下、さらには街道筋まで手に取るように見通すことができます。

南東方向の眺望

街道が見通せます。

振り返れば北東側に谷を挟んで、奥の院・天空の見張り台のある尾根が見通せます。

「奥の院」

分岐より

振り返れば本丸が見渡せます。

奥の院作平地

奥の院から天空の見張り台切岸

散乱している石は崩落した石垣の一部でしょうか?

「天空の見張り台」

分岐

見張り台がある支尾根

見張り台から奥の院曲輪、谷を挟んで本丸が一望できます。

「二重堀切」

見張り台から俯瞰、北方向

尾根を分断する堀切、2本の旗が立っているところに、それぞれ堀切がある。

尾根上、南方向

小山状の盛り上がりの前後に堀切

一条目(見張り台側)

二条目(北側)

堀底から堀切断面

同、反対側から

ここから尾根は谷を挟んで南西方向に折り返し、先端の曲輪(現在の東禅寺)に向けて進みます。

大堀切が現れました。危険なので階段が取り付けられています。

堀切は谷に向けて竪堀となって落とし込まれています。

さらに尾根筋を東禅寺に向けて進みます。

武者走り

堀切

堀切断面

その他に竪堀多数

「東禅寺」

二重堀切から歩くこと10分、久々利城西側曲輪群の南側先端の曲輪(現在の東禅寺)に到着

東禅寺は尾張藩の重臣であった千村平右衛門家の菩提寺。

木曾氏の一族である千村良重が、徳川家康から美濃国に知行所を与えられて久々利村に千村陣屋を構えた後の

慶長16年(1611年)に、寺号を東禅寺に改めて開基。千村家墓所もある。

振り返れば、城址西側山並みと登城口

麓の地区センターや可児市歴史館がある一帯は久々利氏の居館跡ですが、ここに千村陣屋が置かれました。

また、久々利保育園の辺りは、かつての千村氏屋敷跡です。

【御城印】

地区センターにて、300円以上の協力金の返礼に配布

【久々利城】

《奉公衆土岐久々利氏の拠点》

名称(別名);くくりじょう(なし)

所在地;〒509-0224 岐阜県可児市久々利509

城地種類;山城

標高/比高;190m/60m

築城年代;延元、正平年間(1336年-1370年)

廃城年代;慶長5年(1600年)

築城者;土岐康貞

主な改修者;

主な城主;土岐氏、久々利氏、戸田勘左衛門

文化財区分;県指定史跡

主な遺構;土塁、堀、曲輪、井戸、枡形虎口、切岸

近年の主な復元等;

地図;