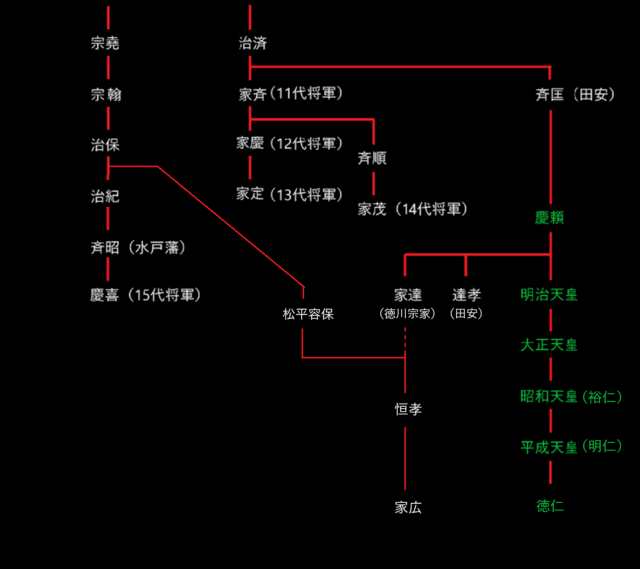

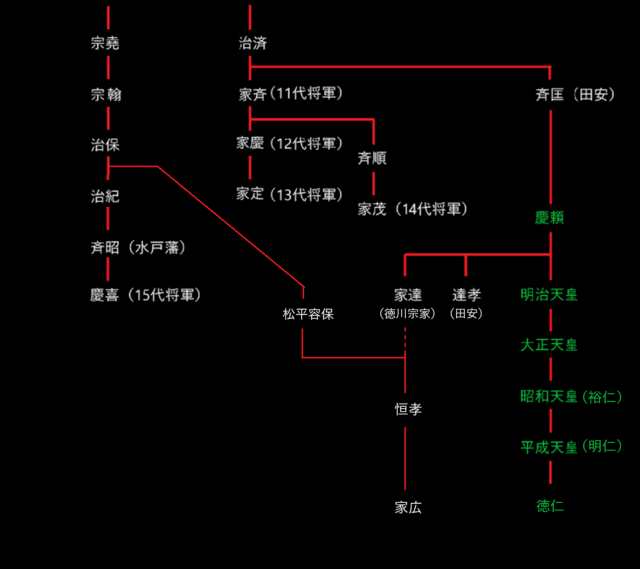

令和天皇徳仁は孝明天皇の子孫ではなく、徳川田安慶頼の子孫です。

<徳川天皇の系図>

「親氏」や「徳阿弥」という名は

そもそも、皇后良子が蚕の世話をするのが厭だと言ったことから、始まった。

皇居にある斎服殿でのことだ。神前に供える絹を織るための、茅葺の農家に似た、小さな建物だった・・・

数日前、我が家に宮内庁から使いの者が訪ねて来て、曾祖父が暗い座敷で古い書物を開いていた。

「荒木田神家の末裔」というわけで、戦後の宮中祭祀についての意見を求められたのだ。奈良時代に書かれたという古書には、絹を織るのは身分の高い女性もしくは女児、と限定されていた。曾祖父が上京する時、親族数人が付き添って行ったが、その中に四歳の私もいた。

そして、二度目からは私一人で行くことになった。

皇后は和服を着て、草履を履いていた。

現代では周知のことだが、倭錦は邪馬台国時代に中国へ朝貢された貴重品である。そのため、この蚕を宮殿内では「神子」と呼んでいた。

それを、皇后は「これがか?」と言って、摘まんだ虫を足下に放り投げ、草履で踏み潰したのだった。

私は叫びそうになるのを堪えて、後ずさりに戸口を出た。

外にいた侍従が不審そうに「どうかしましたか?」と尋ねた。しかし、狭い建物だ、セメントの床に虫の残骸がこびり付いているのも、また、それを皇后が棚の下に隠そうとして、慌てて草履で蹴ったのも、見えていたはずだ。

侍従は慇懃にお辞儀をして、それから私に言った、「あなたが踏んだのですよ。皇后様に謝りなさい。」

私は謝らなかった。

こうごうさまが、ふんだのだ。

言い張っているところへ、男が一人来て、暢気に「何があったんだい?」と訊いた。これが東久邇だった。

期待はしていなかったが、私はとりあえずこの男に事情を訴えてみた。

洒落たタイを首に巻いたその男は、男子禁制の斎服殿を覗き込んで、「そりゃあ大変だ。」と言ったきり、何処かへ行ってしまった。

次に来たのは天皇裕仁だった。

宮内庁という所は「何事も無いのが良い」のだから、わざわざ侍従らが知らせたとは思えない。

暇を持て余していた裕仁が、自ら見物に来たのだろう。

時代ドラマで、道端に土下座している町人がいきなり殿様の行列の前へ身を挺するように、私は天皇に駆け寄った。

「こうごうさまがお蚕を踏んだのです。私は何もしておりません。」

裕仁は信じられないといった顔で、「良子がかね?」と妻の名を口に出したが、すぐに側近ともども、その場から消えてしまった。

天皇が居なくなった途端、侍従の顔が険しくなった。

「強情」の貼り紙とともに、私は護衛官に睡眠薬の注射を打たれて、荷物のように公用車に放り込まれた。

しかし、薬剤の効果はすぐに切れた。まだ皇居を出てから幾らも経っていない道中、朝から絶食だった私を吐き気が襲った。

泣き出すと、助手席の男が振り返り、私の腕を掴んで、二本目の注射を打った。恐怖で、私は一層声を上げた。その口にも針が刺さった。

家に着いた時、私は玄関の板間にうつ伏せの状態で置かれたのだったが、床に押し潰された鼻が痛くて、意識が戻って来た。

どうにか顔をわずかに横へ向けて、「注射をされた・・・」と家の者に言おうとしたら、

自分の口が開いたまま、そこから舌がだらりと垂れているのに気がついた。

涎が止まらなかった。

「二度と皇居へは行かない。」と私は言い、曾祖父もまた「行かなくて良い。」と言った。

だが、選択の自由は我々には無かった。「迎えの車」が来たのだ。皇后が謝罪に来いと言うのだった。

障子を閉てた母屋から、「いったい祭祀をどうなさるおつもりですか。これでは済みませんよ。」と、朝から女の金切り声が絶えなかった。

窮した曾祖父は、とうとう紋付に着替えて、家族が見送る中を宮内庁の車に乗り込んで行った。

翌日になって車が戻って来た時、運転手が開けるドアから降りた曾祖父は、五、六歩よろよろ歩いて、庭に倒れた。

「今度は、自分が謝りに行く。」と私は言った。

そうして、また一張羅の振袖を着せられて、私は公用車に乗せられた。

事態は、すでに私が蚕を踏み潰したことになっており、皇居の正殿に通された私は、祭壇の前で懺悔するよう命ぜられた。

先祖神に嘘をつくのが嫌だった私は、祭壇の正面まで進み出て、お辞儀だけしようと決心した。

ところが、和服を着せられた子供の腹には太い帯が堅く締められていたのだ。

本当なら、頭を腰の位置より下げて平伏せねばならないのだが、筒状になった帯は子供の体を「くの字」にしただけだった。

すると、背後に付いていた護衛官が、毒針で私の腰のあたりを刺した。もっと曲げろと言うのだ。

二度、曲げたが、二度、刺された。

祭壇に背を向けることは禁じられていたが、私は踵を返して、走った。

廊下に出たところで護衛官に捉って、今度は注射を打たれた。麻酔に似た催眠剤だった。私は失神し、床に倒れた。

何故、私がこんな目に会わなければならないのか?

まるで家畜を殴るように、まだ言葉も未発達な子供を虐待する、その男の名前さえ私は知らなかった。

意識が遠のく間に、ふっと自分がその男に何か悪いことをしたのだろうか、と考えた。否。では、この男は命令に従うだけの兵隊なのか?

毒が回るに連れて、振袖を着せられた子供の足はもつれた。それを、男は面白そうに嗤っていた。

倒れた私は誰かに抱きかかえられて、客室らしい部屋へ運ばれた。

苦悶している私が吐くと思ったのか、担いでいた者は、私をベッドではなく、床に転がした。

そして、それっきり、いつまで待っても誰も現れなかった。

放置されることに慣れていた私は直ぐにあきらめて、猛烈な吐き気を堪えながら、浴室まで這って行き、片手で浴槽の縁に掴まりながら、蛇口をひねって、身体を洗った。

タオルは頭上に掛けられてあったが、手が届かなかった。私の体が小さいのだった。

ずぶ濡れのまま、また箪笥の前まで這って戻り、ようやくのこと、ブラウスとスカートを穿いた。

が、それが限界だった。そのまま、仰向けに床に倒れてしまった。

疲労で、憤怒は私の体を抜け出ていき、替わって、冷ややかな怨恨が降りて来た。

気が付くと、いつの間にか頭上に女の顔が二つ現れて、脱ぎ捨てられた着物と私を見下ろしていた。

一人が「起きなさい。」と命じたが、できるはずもない。

別の女が「お着物はどうなさいますか?」と訊いたので、「持って帰るから、風呂敷にでも包んで欲しい。」と答えた。

当たり前だ、私の着物なのだから。

家に戻った私が真っ先にしたことは、曾祖父に皇后の血統を訊ねることだった。

「久邇宮だ。」とあっさり曾祖父は教えてくれた。

我が家と天皇家とは姻戚関係があって、辿れば同じ血で繋がっているというのが信じられなかった。

私がそう言うと、薬剤で赤黒い斑点が浮いた私の顔を、曾祖父が見すえて、「島津だ。」と付け加えた。

翌日、我が家の狭い座敷に、親族が集められた。

曾祖父は惣領として、私の身に起こった事態を伝えておかねばならないと考えたのだろう。

長い話の後で、奥から一本の瓶が持ち出された。青酸カリ入りの酒だという。戦時中に天皇が配ったものだ。

「何で、うちに?・・・」 おおかたが百姓のせがれで、せいぜい牛車の車輪を直せるのが自慢な男らは、日焼けした顔を歪めた。

「何だあ。自分で飲めばええがな・・・」

着物を汚したせいで、代わりに着て帰った洋服は、宮内庁の備品だった。

捨ててやろうかと一時怒りが込み上げたが、結局、洗濯して、仕舞っておいた。案の定、二週間も経った頃、侍女が取りに来た。

洗濯機がまだ無い時代なので、上質なブラウスも乾いた時には皺々になっていた。

「これじゃあ、もう使えないわ。」女はさも落胆した様子で、「こういう場合は、汚さないように綺麗な布に包んでそのまま返して欲しい。」と母に説明していた。

裕仁について、もう一つ書いて置かねばならない。

或る日、蚕に餌をやった後で、舞踏殿という広間へ連れて行かれたことがあった。

そこでは様々な民族衣装を着た人々がそれぞれの国の民族舞踊を稽古していたが、私が広間へ入った時、丁度、辮髪の男が五人か六人、素早く回転しながら踊っていた。

裕仁は、奥の間から出て来た。すると、突然、辮髪の男等が平伏したのだ。

体が柔かい彼等は板間の上で紙のように折れて、床を舐めるように這いつくばった。そして、そのまま天皇の足に額づいたのだった。

裕仁は愉快そうに笑った。「これらは、いつもこうなんだよ。」

平伏した男等は土偶のように動かなかった。

別の機会に、密かに訊いてみた。「おじさんたちは何処の国の人ですか?」

すると、満州族だと彼らは答えた。

また違う一組に訊いてみると、琉球人だと答えた。天皇は自分が支配していた国の人々を奴婢として囲っているのだった。

その中に、隼人舞いをしている男たちがいたので、同じことを訊いてみると、こちらは宮内庁の職員だと答えた。

天皇が出て来たら平伏するのか、という質問には、することもある、という答えだった。

・・・皇后が蚕の世話をしないので、一ヶ月も経たないうちに、虫は全部、干からびて死んでしまった。

そして、驚いたことに、天皇も祭祀を放棄したせいで、神田はひび割れ、雑草がはびこって、わずかばかりの稲も枯れてしまった。

現在、祭祀に使っている蚕や稲は、その後、何処かで品種改良されたものである。

Mayumi Araki

<宮内庁のルール>

何度も、何度も、薬剤銃で撃たれて、皇居に拉致監禁されていた私が、とうとう怒り狂って「責任者を出せ!」と怒鳴ったら、宮内庁次官の羽毛田信吾が出て来た。長官の湯浅利夫のほうは、以前、彼が女性職員の一人と異常なほど接近した状態で話し込んでいる場面を私が目撃して以来、会っていない。さっさと任期を終えて天下って行きたい、というのが官僚の本音なのだろう。

その腹の内はどうであれ、ともかく自発的に問題処理のために現れた羽毛田に、私は早口で説明した。

「最初は雅子に発砲されて、次に久子にサリンで襲われて、それから、明仁や寛仁にも毒ガスのような物を使われて・・・つまり、皇宮護衛官が薬剤を使って、私を拉致するんですよ」

羽毛田は聞き返した。「誰が拉致?」

「だから・・・、最初は雅子の命令で皇宮護衛官が、それから明仁の命令で皇宮護衛官が・・・」

言葉が切れたところで、すかさず羽毛田が言った。

「助けられない」

「何ですって?」

羽毛田はにんまり笑って、「助けて欲しいの? それじゃあ」と、突然、私の手を取った。

私のほうは、当然、相手の手を振り払って、傍にいた護衛官に「今、触ったわ」と訴えたが、餌付けされた番犬は「あいにく見ていませんでした」と、とぼけ、言い争っている間に、広間が完全に真っ暗闇になってしまった。

自動防犯装置が作動したのである。

すると、羽毛田がまた私の下腹部を、正確にはスラックスの上から性器を、撫でた。

「いったい、何なの! あなたは」 怒り心頭の私。

護衛官を振り返って「また触ったわ」と訴えてみたが、番犬はすまして「貴女が避けないからですよ」

・・・「ノーパンしゃぶしゃぶ」の話を聞いたのは、この後である。

<以下に、ノーパンしゃぶしゃぶ料理店の顧客名簿を転載させて頂きました。>

● 日銀 福井 俊彦 (副総裁) ←ここでは関係無いのですが。

永島 旭 (理事)

本間 忠世 (理事)

米澤 潤一 (理事)

● 大蔵省

橋口 収 (大蔵元次官)

長岡 寛 (大蔵元次官)

保田 博 (大蔵元次官)

西垣 昭 (大蔵元次官)

松尾 直良 (元関税局長)

吉田 正輝 (元銀行局長)

● 厚生省

山口 剛彦 (厚生次官)

近藤 純五郎(厚生官房長)

田中 泰弘 (厚生総務審議官)

伊藤 雅治 (審議官)

谷 修一 (健康政策局長)

小島 比登志(総務課長)

小林 秀資 (保健医療局長)

木村 政之 (企画課長)

小野 昭雄 (生活衛生局長)

羽入 直方 (企画課長)

宮島 俊彦 (指導課長)

中西 明典 (医薬安全局長)

吉武 民樹 (企画課長)

鶴田 康則 (審査管理課長)

安倍 道治 (安全対策課長)

間杉 純 (監視指導課長)

羽毛田 信吾(老保福祉局長) ←この人がそうです。

水田 邦雄 (企画課長)

江口 隆裕 (老人福祉振興課長)

横田 吉男 (児童家庭局長)

伍藤 忠春 (企画課長)

渡辺 芳樹 (家庭福祉課長)

畠山 博 (育成環境課長)

小林 和弘 (保育課長)

小田 清一 (母子保健課長)

外口 崇 (血液対策課長)

山本 章 (麻薬課長)

高木 俊明 (保険局長)

中村 秀一 (企画課長)

霜鳥 一彦 (保険課長)

矢野 朝水 (年金局長)

紺矢 寛朗 (企画課長)

大谷 泰夫 (年金課長)

高橋 直人 (企業国民年金基金課長)

塩田 幸雄 (資金管理課長)

皆川 尚史 (運用指導課長)

(以下略)

芸者遊びにでもあるのだろうか、私が神経ガスを嗅がされて気を失っていた間に、鉢巻きの様な幅が細い布を腰の廻りに二重に巻かれて、ほどけないほどに固く結ばれていた。紐は私の腰肉に喰い込んで、下へ抜くこともできず、かと言って、腰骨に引っかかって上へも抜けず、もはや若くもない尻を分割して滑稽な図を作っていた。

気付くと、暗闇の中に、羽毛田が手に鋏を持って立っていて、「やって欲しい?」と私に訊くので、素直に頷いたら・・・

その鋏を、私の腰と喰い入っている紐の間に差し込もうとしたため、あまりの痛さに悲鳴をあげた。

すると、怒った羽毛田がその鋏で私の尻を突いたのだった。

***********************************************

<走る狗(いぬ)>

思い当るのは一つだけだ。最初に皇居へ拉致された時、私はまだ二歳だった。当然、オムツをしていたのである。

大抵の母親が子どもの排便に対して取る手段として、つまりオムツが濡れているかどうかを確かめるために、着物の裾をまくってお尻に手を当ててみる、という行為をするが、皇居で私の世話をしていた侍女らも、時間を見計らってはそうした。

しかし、問題は、侍女らが他の男児がいる前でも平気で私の着物をまくったことだ。その子は私より幾つか年上だった。そして、私より天皇裕仁に近縁であるため、身分が高かった。世話係の女らがいなくなると、男児は私の着物の裾をまくり上げた。

以後、私は数えきれないほど皇居へ拉致されたが、その度に、皇宮警察護衛官に尻を撫でられた。

四、五歳の子どもであっても、そういった行為には性的な嫌らしさを感じ取るものだ。

ただし、羞恥心はまだ無かったので、或る時、「何故、お尻に触るの?」と訊いてみると、「そう命令されている」と若い護衛官が答えた。そして、「他の子にも触っている」と付け足した。私以外の子供の尻も触っているから、公平だと言うのだ。

或る日、この「ごろつき」どもが四、五人、私の家を訪ねて来て、戸が開け放された玄関先で、奥から出て来た私のスカートを捲り上げて、性器を撫でた。現在でも職場で新参者がよくやらされるゲームである。突撃して、女のアソコを触って来い・・・

北窓から、そっと表の道路を見ると、制服姿の男らが自動車に乗り込むところだった。一人が私に気がついて、笑いながら手を振った。

***********************************************

<壺になった鶏>

昭和天皇裕仁の墓は円墳である。正確には「上円下方墳」と呼ぶのだそうだが、これは相撲の土俵のように、四角く土を盛った上に半球型の墳土を盛ったものである。

ところが、本来はただの円墳のはずなのに、これを無理矢理「前方後円墳」に仕立てあげようとして、半球型の墳墓の両側に小さな羽のような突起を付けた。それを私が宮内庁で、「あの羽は要らないわね」とつい言い洩らしたら・・・ さっそく職員が鶏舎から白い鶏を一羽持って来て、その両翼を斬り落とした。

鶏は、両肩の位置に翼の骨をわずかに残して、まるで首が長い白い壺のようになった。鳴いて暴れないのは麻酔が効いているからなのだろうが、黒い目玉だけがギロッとこちらを睨む様子は、生まれながらの奇形を見る心持ちにさせられる。

宮内庁はういった残虐な行為を、特に女に見せて悦ぶ傾向がある。動物の異様な形状と血の匂いが奴らを性的に興奮させるのだろう。

それでも鶏はまだ生きていたので、「ここで飼ってやればいいじゃないの」と私は言ってやった。

伊勢神宮のように、明仁もここで鶏を飼えばいい。逆らえば必ず報復して来る下衆どもだが、私は口を噤んでいられなかった。

すると、今度は、暗闇に大きなトサカの闘鶏用の雄鶏が一羽、放された。

(本当にまったく馬鹿げた話なのだが、この雄鶏が天皇明仁で、言うまでもないが、先に翼を斬られて奇形になった雌鶏が私である)

成長ホルモン剤を投与されて、驚くほど馬鹿でかく育ったその雄鶏は、この時、さらに興奮剤を打たれたのか、私を見ると羽を大きく拡げて襲いかかって来た。要するに、奇形の雌鶏がその何倍も大きい雄鶏によって強姦される、という構図だ。

そして、この騒動の後で、めでたく雌鶏が産んだ臭くて生暖かい卵を、職員がわざわざ籠に入れて持って来て、その一個を、私の頬っぺたにくっ付けた。

***********************************************

<厄災>

21世紀になる前の話である。もしも、私が住んでいる地方に大地震が来たら、救助隊は直ぐに来てくれるかしら? と宮内庁職員に訊いたら、「一週間くらいは頑張っていただかなくては」と冷淡に言われた。

その後、この話を聞いた天皇明仁が、「お見舞いに行くよ」と私に言った。被災して、生きているかどうかも判らない私のところへ、当然、生き残るつもりでいる明仁が見舞いに来ると言うのだ。

東日本大震災の直後に、地下の核シェルターで撮った明仁のビデオ・メッセージをテレビで放映していたが、イスラム過激派の首領のようで苦笑した。その地下室には、防災用品が完備されていると言うので、職員に案内されたことがあるが、壁いっぱいにワインの瓶が積まれてあった。案内した男は、「そういう際にも、皇族方には普段と変わらずお過ごし頂けるように、万全を期しています」と胸を張って言った。

明仁から見舞いの話が出たところで、傍にいた武官がすかさず「お礼を」と私に催促したので、「それじゃあ、見舞品はあの卵でいい」と答えた。ホルモン剤を投与して馬鹿でかく育った雄鶏と、虐待された雌鶏を交配させて産ませた卵である。

武官が変に間延びした声を張り上げた。「鶏卵を、お見舞いィ」

***********************************************

<雨上がりの堤防>

あれは隅田川だったろうか・・・雨があがった後、濁流が流れる川へ、皇宮護衛官に連れて行かれたことがあった。

車一台がやっと通れる道幅の堤防へ、車ごと登って、水かさが増えた川を眺めた。

それから、いつもなら私だけが自動車から降ろされて、(裕仁からの下賜品である)サリン弾と一緒に遺棄されるはずだったが、その日は護衛官が「これしかないな・・・お前、逃げろ」と言い、私は何のことだか判らなかったが、いつもと状況が違うと感じて、走り出した。直後に、金属の塊が背中に当たった。塊は地面を転がって、堤防の下方へ落ちて行った。私が近くの橋まで行き着かないうちに、爆発音が鳴った。手榴弾だったのだ。堤防の下に建っている家の窓から男が顔を出して、「何をやったんだ!」と私のほうへ怒鳴った。

半年くらい後に、再び同じ場所へ、別の護衛官に連れて行かれた。堤防の下方には大きな窪みと亀裂ができており、そこから染み出た水が細く流れ出ていた。護衛官は視線を遠くへやって、「大雨が続いたから、上流のダムが放流するぞ」と言った。我々が急いで車に乗り込み、発車させる時、タイヤが滑って、堤防上部の盛土が崩れた。

***********************************************

<神馬>

先祖が日本列島へ渡来する時、途中の朝鮮半島で馬を船に乗せる際に、馬が暴れて、海へ落ちて溺死した。それで、馬車を曳く馬がいなくなったので、後世になって伊勢神宮に神馬が献上されるようになった・・・ しかし、この神馬は、初めて知る人は驚愕するだろうが、実は宮内庁が飼っている乗馬用のもので、皇族どもがいい加減、尻に敷いて乗り回した末、神宮へ払い下げになるのだ。

私が五歳くらいの時、神宮へ参拝に連れて行かれると、神馬のうちの一頭がもうかなり老いぼれていた。すると、それを見た護衛官らが「片付けよう」と言い出したのだ。薬殺である。神宮の境内で、ヤクザのような風体の男数人が寄ってたかって、その老馬に毒入りの注射器を突き刺した。何とも表現しがたい断末魔が森の中に響いた。

しばらく日が経って、車馬課の職員が新しい献上馬を曳いて来た。その後から、天皇裕仁が武官を従えて付いて来た。

裕仁は厩舎に入れたばかりの神馬を再び引き出させて、自らそれに跨ると、参道の玉砂利を蹴散らして走り廻った。

おまけに、武官が馬の尻に下剤らしいものを打ったので、馬は暴れて、所かまわず糞を撒き散らかした。

***********************************************

<銀色の小魚>

中学生の時、すでに父が死んで「母子家庭」になっていた私の家に、バケツ一杯の、水銀に浸けられた大量の鯵か何かの小魚が届けられたことがあった。

学校から帰った私に、先に帰宅していた弟が「魚を貰った」と告げた。幼い妹が両手を広げて、「いっぱい」と嬉しそうに笑った。母は勤めに出ていて、子供だけの留守中だった。

バケツは暗い台所の土間に置かれて、窓から差し込む陽光が、銀色の水銀をぬめりと照らしていた。

少量が土間にこぼれて、ガラスの宝石のように散らばっていた。

「きれい・・・」と、私の背後で、妹がうっとりした声で言った。

補足) 水俣病: 水銀を海へ垂れ流すことに因って起きた公害病。

江頭豊: 皇太子妃雅子の祖父である。ヤクザを雇って、水俣病被害者家族を恫喝し、殴る蹴るという暴力で追い払ったチッソの社長。

ヤクザは最初、角材を使って殴っていたが、後に鉄パイプを使いだした。

ユージン・スミス:

米国人の報道カメラマン。水俣病を取材し、写真集を出版した。

ヤクザに頭を殴られ、片目を失明した。

小和田雅子が皇太子妃候補に挙がると、水俣病の写真集は、一時、日本中の書店から消えた。

***********************************************

<雅子のどこが悪いんだね?>

雅子のどこが悪いんだね?・・・と小和田恒に訊かれた。機関銃のように、皇太子妃雅子が銃を撃ちまくって、それを林田東宮大夫が「ご病気でございます」と言った後のことだ。その数日後に、オランダで暮らしているはずの小和田が私を宮内庁へ呼び付けたのは、この狂乱を知らされて帰国したからではないのか? 自ら東宮御所へ行って、壁に開いた穴を数えたら良かろう。

***********************************************

<Princess Masako>

麻薬ですか? ええ、雅子はマリファナをやっていましたよ。紙巻煙草みたいなものでしょう?

それから、何か錠剤らしい物も飲んでいました。

いえ、その前に開かれた記者会見でも、彼女は自らこれ見よがしに何か飲んでいまして、報道関係者の一人はそれを「鬱病の薬」だと言ってましたが、しかし、私が見たのはどうも違うようでした。本人が「これも(飲んで)いいのよ」と意味深な言動を発しておりましたことから、あれも麻薬の一種だったのではないかと思います。

ただ、何にしても、その後なのですが・・・水パイプと言うんでしょうか、阿片を吸う時に使うガラス器具があるでしょう、あれを私が監禁されていた部屋へ持って来て・・・そのくせ、使い方が分からないと言って、私に訊くんです。

私も知りません。麻薬なんて、やりませんから。自分の身体が大事ですからね。

そうしたら、燃やしたのです。

私のほうはすでに何度も薬剤銃で撃たれていたので、目がよく見えませんでしたが、部屋中に阿片の独特な臭いが漂ったわけです。

それから、私は侍女にまたサリンを嗅がされて、完全に盲目にされました。そして、唇に、ガラスのストローのような物が触れました。片手でそれを払い退けると、今度は、横へ背けた頬を麻酔薬の注射針で刺されて、口が弛緩して薄く開いたところに、そのガラス管を突っ込まれました。

雅子が、自分の胸の上部にできた「発疹」を私に見せたのは、そのまた一週間くらい後のことです。

できていました。しかし、あれだけの麻薬をやれば、誰だって急性薬剤アレルギーになるんじゃないですか。

私にも出ているかと訊かれましたが、私は最初、息を止めていましたし、積極的に吸引したわけではないので、出ていませんでした。

そう答えたのですが、勘繰り深い雅子は私の衿をめくって服でも脱がしたい様子でした。

まったく、何もかも馬鹿馬鹿しい話です。

***********************************************

<車椅子の男>

三笠宮寛仁に抱きつかれて、HIVを感染させられそうになった後、続いて、桂宮宜仁のところへ廻された。

宜仁は若い頃に怪我をして、車椅子を使っているが、部屋へ押し入れられた私を見ると、開口一番、「膝の上に乗れ」と言った。

(私は何も遭遇した男がみな性的欲求を抑えきれなくなるほど魅力的というわけではないので、宜仁は女と見れば誰にでも「膝の上に乗れ」と言うのかも知れない)

私はここでもまた私の常套句である「お前もエイズだろう。感染させたら殺してやる」と叫んだ。しかし、すぐに武官に神経薬を注射されて、下半身が麻痺してしまい、床に崩れたところを武官に抱えられて、車椅子に座っている宜仁の上に横座りの状態で載せられた。そして、私が宜仁の上でもがいていると、ドアが開いて、奴に囲われている情婦がこの不倫現場(?)を目撃する、という低俗ドラマのような展開になった。

***********************************************

<情婦>

夫も子供もいながら(後に離婚したが)、セックスを強要された男の世話をして暮らす女の気持ちは、私にはどうにも理解しがたい。

硬直した体を、宜仁の膝の上に載せられ、また、ずり降ろされた私は、その情婦によって再び神経薬を注射されて、下半身が完全に麻痺したために、脚をもがれた爬虫類のように床を這った。どうにか反転して頭だけを起こすことができたが、立ち上がれず、そのまま尻を中心にして、両手両足をくねくねと掻いた。

女はそれを眺めながら、笑って、宜仁と抱き合った。

欲情したらしい宜仁が女の体を引き寄せると、「後で」と女が答えたようだったから、後で性行為をしたのだろう。

宮内庁職員の男が「一緒にどうですか?」と私に三人セックスをさせようとしたが、かろうじて逃げ果せた。

***********************************************

<不法侵入・その1>

まだ高校生だった頃の、朝遅い時刻のこと、自分の部屋で寝ていたら、突然、男の声に起こされた。制服を着た若い皇宮護衛官だった。

「お前、よくこんな所で寝ていられるな」と、その男は布団から顔だけ出している私に言った。こんな所というのは、私の家が田舎の一軒家で、玄関に鍵はあるものの簡単に開いてしまう、それなのに年頃の娘がよくも一人で安穏に寝ていられるものだ、という意味らしい。

これは、私が、天皇裕仁の命令で拉致された二度目に、売春婦が着るような紐みたいな下着を着せられて、写真を撮られたあげく、裕仁に強姦されそうになった・・・が運良く奴がすでに性的不能になっていたので、その代りに一週間ほど麻薬漬けにされて弄ばれた後、ようやく自宅へ帰された、翌朝のことだ。

しかし、私はもう小学生の時のように泣かなかった。とうに十三歳で裕仁に強姦され、名前も知らない護衛官に下賜され、その後、東久邇信彦にも強姦された。自分の体が精液にまみれた膣から裏返しにされたような感覚は、私の心を完全に破壊していた。

ただ、この日の朝、この見覚えの無い男が土足で家にあがり込んで来たことに、私は冷たい憎悪を抱いた。

私が暮らしていた家は、殺された父が住宅公庫から金を借りて建てたものだったが、父が死んだ時、その三十四歳の命と引き換えに、妻と三人の子供に遺された唯一の物だった。

私の唇は薄ら笑いで歪んだ。(実際、私は今にも奇声をあげて笑い出しそうな衝動を抑えられず、ちょっと咳込んだ)すると、男のほうが、「よく平気だな」と怒った声でまた言った。

***********************************************

<不法侵入・その2>

それから二十年以上が経って、皇居で私に抱きついてきた三笠宮寛仁が、私の家へ押し掛けて来た。

玄関の鍵はかけてあったが、皇居で監禁されていた間に、武官に鍵を取り上げられて、返されないままになっていたのだ。

寛仁は「入るぞ」と、まるで妾の家へ来たかのようだった。たしか、引出しにあったカッタ―ナイフか何かで格闘して、追い出した。

***********************************************

<新しいお墓>

燃やすことになったと言うので、とても嬉しい。

***********************************************

<エイズ同盟>

世の中に、「エイズ同盟」とでも言うような犯罪組織があるらしい。

HIVはもともと輸血で感染した人が多く、厚生省を相手に訴訟になっている疾病だ。

しかし、これが相手に感染を隠した上で性行為をし、故意の二次感染三次感染となると、うつされた側は怒りの持って行き場が無い。

そこで、恨みは偶然出会った者に無差別に向けられる。こうして不幸の連鎖が拡がって行くわけだ。

「僕もそうなんです」

と、或る日、何の勘違いなのか、馴れ馴れしく自分もエイズだと言う芸能人が私を訪ねて来た!

<ここは執筆途中です>

宮内庁と皇宮警察が過去に作成した私に関する記録は、全部、虚偽です。

〇鉛筆

案内された部屋には、窓が無かった。私は恐る恐る、宮内庁の年寄りに、「紙と鉛筆が欲しい。帰りの自動車の用意ができるまで、絵を描いて待っているから」と言ってみた。すると、意外なことに、私の要望は何の質問もなされず「お待ちください」という言葉で受諾された。まったく悪意の無い声だった。机が運び込まれ、その上に紙と鉛筆が置かれた。

三十分も経った頃、車馬課の男が来て、「車の用意ができました」と知らされた。私は大急ぎで椅子から降りた。もたもたしていると置き去りにされるからだ。その時、年寄りが振り返って、言った。「それはあなたにあげますよ」 紙と鉛筆のことだが、何となく妙な気がした・・・と言うのは、当時、鉛筆はもう文房具店にありふれていて、私は24色のクレヨンも持っていたからだ。しかし、私は親に教えられたとおり、「ありがとう」とお辞儀をして、芯が丸くなった鉛筆を右手に握ったまま、部屋を出ようとした。そこで、年寄りの「泥棒!」と言う声が聞こえたのだ。

何年か後になって、皇宮警察の日誌に「私が宮内庁の備品を窃盗した」と記録されていることを教えられた。

〇撃ってもいいんだ(その一)

「なあ、外国なら、何処がいいんだ?」 皇宮警察護衛官が作り笑顔で私に訊いた。この時、私はまだ四歳だったが、すでに何度も外国へ連れて行かれて、そのたびに死にそうなくらい危険な目に会っていた。一度は、船で樺太の近くまで行って、ロシア兵に銃撃されたし、また一度は、アフリカの草原を屋根の無いジープで走り回って、皇宮護衛官らがライオン狩りをしていたところ、腹をすかせたライオンが車の後部座席に飛び乗って来て、私が喰われそうになった。

「何処へも行かない」 私はきっぱり答えた。・・・それなのに、後日、飛行機の中で眠っている間に、米国に着いた。

私と護衛官は米国の閑静な住宅地を歩いていた。道路の両側にポプラか何かの大きな街路樹が植えられていて、二階建ての大きな邸が並んでいた。皇宮護衛官はいつものように私の少し後方を歩いていたが、突然、次のような言葉が私の背中を叩いた。

「ここではなあ、撃ってもいいんだぞ。アメリカだからな」

振り向くと、護衛官は右手に持った短銃を上方へ向けて構えていた。驚いた私は無暗に前方へ走った。街路樹は高いけれど幹が細いので、私の体が隠れるかしら?・・・と思った時、バンッ、と一発の銃弾が私の靴に近い地面に当たった。男は卑しい笑みを浮かべて、改めて私に狙いを付けた。

その時、女の鋭い悲鳴が上がった。護衛官は反射的に体を捻って、声の方角を銃撃した。弾は二階建ての邸の、窓枠に近い外壁に当たった。

パトカーが四、五台、サイレンを鳴らしながら走って来た。護衛官は私から二十メートルほど離れた位置に、銃を持ったまま立っていた。パトカーはそのまた後方三十メートルくらいの位置に、斜めに急停車し、大勢の警察官がこちらへ銃を向けた。すると、護衛官がまた撃った。銃弾は最前列のパトカーのボンネットに当たった。米国の警察は躊躇しなかった、警官の一人が住宅街で乱射している男の胸を撃ち抜いた。

帰国後、皇居にいる護衛官らが「仲間を殺された」と憤っていたが、私は無言だった。殺されたんじゃあない、彼らは悲鳴を上げた女性を救ったのだ。

しばらく経って、私は在日米軍基地へ連れて行かれた。基地の門番兵は、罪人になった我々を中へ入れてはくれなかった。護衛官らは、私だけを自動車から降ろして、「日本人が殺された、と叫べ」と言った。「そう言えばいいんだ。シュプレヒコールだ」 そして、自分たちは車に乗り込んで、少し離れた場所まで下がった。白人の兵士が上方へ向けて威嚇射撃をした。

〇撃ってもいいんだ(その二)

小学校の二年生か三年生の時、チャイムが鳴って、みんなが席に着いくと、一人だけ、男の生徒が立ち上がった。彼は右手に拳銃を持っていた。「なあ、本当にやってもいいのか?」

男子は誰に言うでもなく、言った。それから銃声が鳴って、女子の悲鳴が上がった。幸い銃口は床へ向けられていた。私は反対側の離れた席であったことを幸運だと思った。「警察がやれって、言ったから・・・」と、しわがれた男子の声が聞こえた。

しかし、中学生の時はそうは行かなかった。皇宮護衛官は、職員室に短銃とサリン弾と覚醒剤を置いて行った。

同じ幕間の寸劇のように、生徒全員が席に着いたところで、短銃を持った教師が教室へ入って来た。カチッと、安全装置を切る音が聞こえたので、私は反射的に机の上へ上半身を伏せた。二秒か三秒の間があって、銃声が鳴り、弾は一番前の席とそのすぐ後ろの席に座っていた生徒の上半身を貫通し、私の左肩近くを通過して、後ろの生徒に当たった。「二人死んだ」と後で誰かが言った。

県警のパトカーが来る前に、皇宮護衛官が教室へ走って来て、私に向かって「お前が撃ったんだ!」と大声で言った。それから、次々に三人ほどの生徒へ視線を投げて、「こいつがやったと言え。そうすれば、先生は助かるんだ」と指示した。

〇絵画

フランスのルーブル美術館だったと思う。絵の題名を知らないが、昼寝から寝覚めたばかりといった風情の女が、お尻の上までスカートがまくれ上がったまま寝そべっている絵画だ。五歳の私を連れて、この美術館へ来た皇宮護衛官が、突然、立ち止まって、その絵を指さした。私は通り過ぎようとした。すると、男が突然、私のスカートを掴んだのだ。掴んだだけではない、もう片方の手で、自分のズボンの前をこすり始めた。外国の美術館で半裸の女の絵を見ながら、自慰をしだしたのである。

「いや、離して」私は悲鳴を上げた。男が手を離したので、私は次の部屋へ逃げた。

すぐに守衛が駆けて来た。威嚇の銃撃音が響いて、護衛官は捕まった。私の傍にも女が走って来て、何があったのかと訊かれたが、あいにく私は言葉が判らない。「(あれは)お父さん?」と日本語で訊かれたので、「違う」と首を振った。別の若い男も駆け寄って来て、「パパ? ダディ?」と訊いた。「違う・・・」

私だけが出口付近で待たされた後、逮捕された護衛官の顔を確認させるために、ガラス張りの部屋のほうへ連れて行かれた。すると、透明ガラスの中で、護衛官が不意に立ち上がって、窓へ寄った。突然、銃声が鳴った。

〇サリンは、裕仁が使って良いと言った

私が生まれる前から、曾祖父らが「密偵」と呼んでいた皇宮警察は、度々、私の家を襲撃して来た。天皇裕仁が孝明天皇の子孫ではなく、徳阿弥を始祖とする徳川氏血統であることを知っている人間は戦後も極少数だが残っていて、我が家も奴らが監視せねばならない一つだった。

裕仁は、戦後に再開された九州北部の弥生時代遺跡の発掘で、「斉王」の陵墓から印璽や王冠などが発見されると、武官(皇宮警察)にサリン弾を使わせて、この副葬品を強奪させ、皇居へ隠匿した。その後、監禁されていた私が「毒ガスを使わないで」と皇宮護衛官に懇願すると、護衛官が「陛下に訊いてみよう」と言い出し、問答無用に私を裕仁の前へ連れて行った。そこで裕仁が宣下したのだ、「使っても良い」と。

以来、護衛官は私を皇居へ拉致すると、皇宮警察庁舎の横に建てられた犬小屋の様な監視小屋の外に私を放ち、そこへ走って来ては私にサリンを噴きかけた。もしくは、監視小屋の中から、麻酔銃で私を撃った。

〇お前、これが作れるのか?

私はセーラー服を着ていたので中学生か高校生だったのだろう、いったい何十回目の「拉致」だったか判らないが、宮内庁庁舎の中の、あまり使用しない応接室らしい、暗く広い部屋に監禁されていた。皇宮護衛官は開口一番にこう訊いた。「芸能人では誰が好きなんだ?」

しかし、当時の私はそんな呑気な生活ではなく、父親が殺された後は、何処か知らない街で一生独身のまま生きて行こう、などと考えていたので、「特に誰もいない。テレビもあまり見ないし・・・」と答えた。「誰でもいい。言えよ。言ったら、連れて来てやる」 護衛官は、私を強情な嘘つきと思ったのだろう、不満顔で「それなら、こちらで探してやるぞ」と言って、部屋を出て行った。半日か一日後、見知らぬ若い男が護衛官に連れられて部屋へ入って来た。護衛官よりも大きな男だった。

私は、部屋の対角線上に、彼らが入って来たドアから離れて、壁に張り付くように立った。護衛官が、子供の握りこぶしくらいのサリン弾を一個、男に差し出して見せた。「お前、これが何だか分かるか?」

男の表情は見えなかったが、男は護衛官が予期せぬことを言ったらしい、護衛官が半身を反らして、「何だ、お前!」と声を荒げた。たぶん、その手榴弾に似た物を見れば、大抵の者が怯えるのに、男の態度がふてぶてしく映ったのだろう。護衛官は「何だ、お前、これが作れるのか?」とからかうように言った後、原材料らしい化学物質の名前を二つか三つ教えて、知識をひけらかした。

私は叫んだ。「開けちゃ駄目。それは猛毒のガスが出るから!」

男は驚いて、渡されたサリン弾を床に落とした。そして、鍵がかかっていなかったドアから廊下へ逃げた。護衛官がサリン弾を拾って、男を追いかけた。男は廊下にいた別の護衛官に捕まっていた。「早くこれをやって、帰そうぜ」と言う声が聞こえ、ドアが閉められた。

一週間くらい経って、私の家へ電話がかかって来た。「なあ、あいつ、本当に作れると思うか?」

忘れていたのに・・・あの護衛官の声だった。私は無言で電話を切った。

三年くらい経った頃に、また電話がかかって来た。勿論、私は完全に忘れていた。「なあ、あの男を覚えているか? あいつなあ、本気で作っているぞ。お前、あいつの所へ行って、止めろよ」

数十年も経ってから、この時の大柄な男が「オウム真理教の教祖」に似ている、と思い出した。

〇大岡昇平と司馬遼太郎

「女は馬鹿なんだ。何もできない。アレをやって、子供を産むしかないんだ」と言ったのは司馬遼太郎で、会ったその日に、高校生だった私に抱きついてきた。

曾祖父も父も不審死した後、私は東京国立博物館に置いてある宝物をどうしたら良いのか分からなかった。社会へ出る前に、多少なりとも知識がある大人と話をしてみたかっただけなのだ。ところが、彼らは私が身体だけ成長した田舎の高校生なので、「都会の金持ちを見れば、やらせる」と期待して、「はるばる遠方から来てやったのだ」と言った。

数日後、大岡昇平と何処かの出版社の男が、覚醒剤の注射器を持って、私の家へ押し入って来た。田舎の一戸建てだったので、少々騒いだとしても近所の家には知られないと思ったらしい。大岡もまた私に抱きついてきて、顔を舐めた。両人が胸ぐらを掴み合ったまま、私が上になって押し倒し、一発、殴ってやった。すると、もう一人の男に注射器で脚を刺された。

しかし、二人ともすでに、外に停めた車の中で麻薬を打ったらしく、かなり腑抜けた様子だったので、私は大岡を力一杯突き飛ばし、男を蹴って、交番へ走った。

〇楽観

警察庁「戦争になったら、逃げる。・・・当たり前だ」

防衛庁「戦争になったら、米国が助けてくれる。・・・そう思っていなければ、やっていられない」

※ この話は子供には不適切かも知れません。

二歳の時>

1)自宅前で遊んでいたところ、宮内庁男性職員二名に、睡眠薬を嗅がされて車に押し込められ、皇居へ拉致された。

2)宮内庁舎の一室で一ヶ月ほど監禁されていた間に、皇宮警察護衛官に青酸カリを塗った針で刺された。

(後で、護衛官に私を襲った理由を訊いたところ、「私が誰か知らない、つまり、皇居の中で不審者を発見したのだから、お前を殺してもいいのだ」と答えた)

3)同じ頃、私の世話をしていた侍女ら(宮内庁職員)に、砒素の粉を舐めさせられたり、砒素の粉を米飯に振りかけて食べさせられた、砒素の粉を着物にまぶして着せられた、砒素の粉を撒いた布団に寝かされた。(殺人未遂)

(実行した女の一人に理由を訊くと、「砒素は使ってもいいのよ。昔から宮内庁の慣習で、子供には皆やることになっているの」と答えた。たぶん小さな子供がしじゅう興奮してはしゃいだり泣いたり走り出したりするのを、大人しくさせておく為なのだろう。当時の子供は犬猫と同等だった)

給仕係の侍女は、私を斜めに抱きかかえて、スプーンで食べ物を口へ入れるのだが、私が飲み込まないうちに次の一杯を押し込むので、私がむせて吐き出すと、「嘔吐した」と言って、最初は何かの丸薬を飲ませられたが、私が再び吐くと、ついに私は「胃弱」と言われて食事を制限された。

その他、侍女らには、剃刀で顔や手の甲を切られた、裁ちばさみで髪を切られた、着ていた衣服を切られた、耳を切られた。

4)朝から水の一杯もくれないので、とうとう侍女に「おぶう」と言ったら、背丈より深く水が張られた風呂に漬けられて、肺に水が入り、溺死しそうになった。(殺人未遂)

5)午睡の時間に添い寝をしていた侍女に、短刀で臀部上部を刺された。傷口は医者が縫合したが、後でその外科手術の「縫い跡」を隠すために再び手術が施され、皮膚を八方から引っ張り合わせた中心に、大きな黒いホクロを作られた。(殺人未遂)

6)自宅で、私が皇宮警察護衛官に拉致されそうになった時、祖母が家から走り出て来て、「自分が何でもするから、この子を助けてくれ」と懇願した。すると、護衛官は青酸カリの丸薬を取り出して、「それなら、これを飲んでみろ」と言い、祖母はその丸薬を唇に擦り付けられて、吐いて倒れた。(殺人未遂)

***********************************************

三歳の頃>

1)皇宮警察護衛官が、連日、私の家を襲撃してきた。家の中へサリン弾を投げ込み、青酸カリの注射器で私や母を刺した。また、液体サリンを、私が寝ている布団の上からかけた。砒素を、食物や粉ミルクに混入させた。実弾銃で、家の外から撃ったので、壁に大きな穴が開いた、また、家の中で天井へ向けて撃ったので、瓦が割れて、雨漏りするようになった。

安全ピンを抜いた手榴弾を持たされた。私が畑へ向けて投げたので、畑の中で爆発した。(殺人未遂)

2)結核を患っていた皇太子明仁に、うつされそうになった。皇居で食事を伴にした時、明仁が生の貝を無理やり私の口に入れたので、私が吐き出すと、怒った明仁は武官に命じ、武官は私の喉に麻酔薬の注射器を突き刺した。そして、弛緩した私の細い食道にゴム・ホースを挿入し、その管の先端から胃の中へ、さらに麻酔薬を垂らし込んだ。

3)皇居で、皇宮警察護衛官に、護身用小型銃で頭を撃たれた。宮内庁病院の天井からロープで俯せ状態に吊られて、どうにか治癒したが、退院後、護衛官らが私の頭を強く撫でると、てんかんのように泡を吹いて卒倒するのが面白いと言って、何度も失神させられた。(殺人未遂)

4)振袖を着せられて、昭和天皇裕仁の元へ挨拶に連れて行かれた時、裕仁と徳川義寛侍従に、護身用ペン型銃で標的にされた。袂が丸く焦げて、使い物にならなくなった。そこへ、銃声を聞いた皇宮警察護衛官一名が走り込んで来た。裕仁と徳川侍従はこの目撃者を撃ち殺した。それから、私の口を封じるために、何らかの薬剤を注射したのだが、裕仁が打った薬剤は私の胸に3cm程の白痣を作り、徳川侍従が打った薬剤は私の腹の半分に大きな焦げ茶色の痣を作った。

(その後、自宅で、生まれたばかりの弟が襲われ、何かの薬剤を注射されて、腹に赤痣を作られた。また、その後に生まれた妹は、顔に青痣を作られた。これによって、痣は、私の胸に作られた白色、弟の赤色、妹の青色、と三色が揃ったわけだ。)

5)自宅へ帰る車が用意されるのを待っている間、私が鉛筆を使って絵を描いていたところ、宮内庁の男性職員がその鉛筆を指して、「それはあなたに上げますよ」と言ったので、鉛筆を持ったまま部屋を出ようとしたら、背後から「泥棒!」と言われた。鉛筆は机の上に返したが、男は私が窃盗を働いた、と文書に記録した。

6)一度だけ、宮内庁男性職員から茶封筒に入れた現金を渡されたことがあるが、帰路の車内で、運転手と助手席の男二名に封筒ごと金を盗まれた。次回、そのことを職員に告げると、横から、(車馬課の?)運転手が「預かってあげよう」と申し出て、以後、封筒は運転手に渡され、自宅に着いても私や家族に渡されなかった。また、運転手が別の男性職員に、数枚の札を渡すのを見た。また、金を受け取った職員が私のポケットに札を押し込み、私がそれを引っ張り出しているところを、写真に撮られた。

(現在でも、時々、宮内庁や皇宮護衛官が万引きで逮捕されたという記事を見るが、公務員の本性なのか他人の金を使うことしか考えていないからだろう。)

7)侍女らに何度も殺されかかったので、宮内庁の年増女に「女は怖いから嫌だ」と言うと、「男ならいいのですね」と言い返され、皇宮警察へ移動させられた。しかし、皇宮警察の待遇はもっと酷く、昼夜、窓も無い暗い部屋で監禁されたので、今度は「外で遊びたい」と言うと、炎天下の屋外に放置され、熱射病になった。

或る日、宮内庁庁舎と皇宮警察庁舎の間にある林で、私が所在無げにしていると、護衛官が「これで遊べ」と言って、猫の足をくれた。切り口はすでに乾いていて、血は出ていなかった。

8)皇宮警察護衛官に、上方を向いて口を開けさせられ、短刀を喉に差し込まれた。短刀を引き抜く時、喉と口の端が切れて、血が顎をつたって落ちた。(殺人未遂)

その他、ナイフで耳を切られた、顔を切られた、着物を切られた。(ピアノを習い始めた直後に)右手の小指を掴まれて、捻られ、骨折させられた。銃撃で腕の皮膚を焼かれた。麻酔薬を尻に注射されて、失禁させられ、下着を脱がされた後、そのまま屋外を連れ回された。青酸カリを塗った針で、性器を刺された。

9)宮内庁の玄関へ助けを求めて逃げたが、受付の女性職員にサリン弾を投げつけられ、撃針銃で撃たれた。三度目くらいの時、自動ドアの電源を切られて、玄関の外に締め出され、(スプリンクラーの様に)頭上からサリンを噴射された。(殺人未遂)

10)宮内庁の医務官に、膣を開けられて、小さな綿タンポンのような物を入れられた。下着を穿かされないまま屋外に放置されたが、麻酔が切れてくると、自分の股から10cmくらいの紐が出ているのに気づき、引っ張ってみたが抜けず、発狂しそうになって失禁した後、多少の出血をしたが引き抜いた。

それを見ていた皇宮警察護衛官が、「メンスがあるから、できるのか?」と言って、私の膣に指を入れようとした。激痛で悲鳴を挙げると、護衛官は手を引っ込めたが、膣の入口を爪で引っ掻れたため出血がひどくなって、しばらく排尿時に血が混じった。

11)屋外に放置されている間に、皇宮警察護衛官が宮内庁大膳課の女性職員を捉えて、皇宮警察庁舎へ拉致して行くのを目撃した。二度目に目撃した時、私も一緒に監禁されて、女性が強姦されるところを見せられた。

12)私が屋外の木陰にいると、誰かがおくるみに包んだ赤ん坊を連れて来て、地面に置き去りにした。そこへ皇宮警察が飼っている犬数匹が走って来て、赤ん坊を包んでいる布を噛んで引っ張った。私は悲鳴を上げながら、樹の間を縫って四本か五本分逃げたが、犬は私を追って来なかった、赤ん坊に喰いついているのだ。声をからして呼ぶと、護衛官二名が走って来て、犬を赤ん坊から引き離して、引き摺って行った。しかし、肝心の赤ん坊はまだ地面に転がっていた。そして、第二の大型犬の群れが疾走して来た。(皇宮警察は、数十匹の犬を一つの檻に入れると喧嘩をするので、幾つかの檻に分けて飼っているのだ。) 一匹が赤ん坊の片方の腕を噛みちぎり、もう一匹が顔に喰いついた。私は宮内庁の玄関へ走った。女が一人、ガラス・ドアの外へ出て来て、どうしたの?と訊いたが、赤ん坊を助けには行かなかった。離れた所から、男の声が飛んだ。「そいつを中へ入れるな!」 女は私を置いて、自分だけ玄関へ入ると、鍵を閉めてしまった。かなり時間が経ってから、犬笛が鳴った。(殺人)

赤ん坊が犬に噛まれるのは、二回見た。二回目の時は、皇宮警察護衛官が赤ん坊を抱いて来た。男は麻酔薬か何かの注射を赤ん坊に打ってから、走り去った。

翌年、皇宮警察庁舎の仮眠室で、二歳くらいの女児が護衛官に虐待されるのを見た。私は逃げようとしたが、別の護衛官に捉えられ、最初の男が子供の膣に指を入れているのを見せられた。出血をしているのか、「もうアレがある」と主犯の男が振り向いて言い、従犯の男が「もうじき、子供ができるぞ」と応じた。その時、女児の悲鳴が上がった。すると、男が麻酔薬か何かを注射した。しかし、しばらく経つと、また鋭い悲鳴があがり、再び男が注射をした。三本か四本打たれた女児は、死んでしまったようだった。私を掴んでいた男の手が緩んだので、私は部屋から飛び出して、叫んだ。その後で、そこに大勢の護衛官がいるのに気がついた。子供が虐待されている部屋の隣室は、護衛官らが日常勤務している大部屋だったのだ。実行した二人の男は屋外へ逃げて行ったが、誰も追わなかった。子供の様子も見に行かなかった。(殺人)

何日か経った次の時、同じ主犯の男は(子供が丸まっているらしい)布団の中へ手を入れていた。子供は最初から死んだように動かなかった。男は子供に何かの注射をして、部屋を出て行った。隣室には、四人ほど護衛官がいたが、私は机の下へ潜って、赤い緊急ボタンを探し当て、それを押した。ベルが鳴り響いた。(その後は、まるで道化の猿芝居を見るようだったが)大勢の護衛官が火事の時に使う消火用ホースを担いで走って来た。(殺人)

いつも和服を着ている宮内庁の年増女が言った。「ああいう親の無い子は、可哀想なの。・・・死んだほうが幸せなのよ」

・・・こういった「親がいない子供」のうち、女児の多くは護衛官らに性虐待された末に殺されてしまったが、男児らは「死にたくなかったら、何でも言われたとおりにやれ」と脅されたので、毎日、「女児」を一人か二人捕獲して、護衛官らに差し出した。或る時、男児の一人が興奮した面持ちで言った、「自分が女ではなかったことを、心底、幸運に思う」と。

一方、皇族の相手をしたと言う十代の女もいた。彼女は或る時を堺に、突然、豪奢な打掛を着せられ、護身用の銃を持たされた。そして、後宮の女らの前で、「私、きっと子供を産むわ」と宣言した。しかし、その女がいなくなると、年上の女が言った、「あの子、知らないのよ。・・・妊娠したら殺されちゃうのに」

数年後、皇宮護衛官が私に、「とうとう新しい焼却炉を買ったんだ、凄く高温なんだ。これで何でも燃やせる、骨も残らないんだ」と言った。

昭和の終わり頃には、皇族の妾も子供も、嘱託で使っていたのも、全部、処分した。と皇宮護衛官が言った・・・

***********************************************

四歳の頃>

1)世話係の侍女の策略で、(皇室関係者の子供だったと思う)同年代の男児と一つの布団に寝かされて、男児に猥褻行為をされた。女らはそれを「同衾した」と言いふらした。一方、年寄りの宮内庁男性職員に、娼婦が寝床でするような仕草を教えられ、男児の前でそうするよう強要された。また、その男は護衛官らにも私の性器や尻を触るよう指示した。(それで、私は四十代になるまで、宮内庁職員や皇宮警察護衛官らにやたら尻や性器を触られる、という猥褻行為をされた。それは私が「親魏倭王印」を東京国立博物館に委託した後、勲章授与されても、同様だった。)

2)御用牧場へ連れて行かれて、馬の出産を見せられた。まだ胞衣に包まれたままの仔馬を、宮内庁男性職員が私に抱かせて、「お前もこうして生まれたのだ」と言いながら、それを破り、その生臭い塊を私の顔にくっつけた。私を連れて来た職員は「汚いから、お前は車に乗せられない」と言って、私を置き去りにした。

3)宮内庁男性職員に上野動物園へ連れて行かれて、にしき蛇舎の中に閉じ込められた。檻は他の動物のものだったのか柵の隙間が広かったので、蛇は悠々檻から出て来た。

4)昭和天皇裕仁は、吉武高木遺跡の発掘現場で護衛官にサリンを撒かせて、出土した副葬品(古代中国の斉王の宝物)を略奪した。あとに残った人骨には硫酸らしいものが撒かれて、遺跡は埋め戻された。この成功によって、裕仁は皇居へ戻った後、護衛官らに「サリンを使っても良い」と宣下した。以後、私は拉致される度に、サリンを浴びせられる羽目になった。(そのうち二回は、ガス室に閉じ込められて、痙攣を起こして卒倒した。)(殺人未遂)

5)東久邇盛厚と稔彦の親子が、小銃を持った皇宮警察護衛官二十名くらいを連れて、私宅を襲って来た。「秦の宝物」と「後醍醐天皇の直筆書」など数点を盗まれ、最も古い竹簡が皇居の庭で燃やされた。私が「誰か、火を消して」と叫ぶと、護衛官の一人がそれへ小便をかけた。

6)皇宮警察護衛官四名が、曾祖父宅をサリンで襲撃して、親族の大人全員が倒された。倉庫の裏にいて助かった私は、近くの駐在所へ走ったが、そこの警察官も屋外に倒れていた。別の交番へ知らせ、警察官と一緒にパトカーで自宅のほうへ戻って来ると、途中で駐在員に成りすました護衛官に車は止められて、サリン弾を車内に投げ入れられた。

7)皇宮警察護衛官に、山へ連れて行かれて、背負わされたリュックサックに、口を開けたサリン弾を入れられた。別の時、山道でサリン弾を投げつけられ、盲目で遺棄されて、一夜、山中で過ごした。また別の時、手や顔に蜂蜜のようなものを塗られ、熊蜂に体中を刺された。

8)皇宮警察護衛官に、破損した小型船の客室に乗せられた。水が入って来たのでデッキへ出て、浮き輪を探したが、全部、穴が開けられていた。決死の覚悟で海へ飛び込むと、別の船に乗り換えた護衛官らが実弾で撃って来たので、溺死しそうになった。(殺人未遂)

9)外国へは、最初の二回くらいは宮内庁男性職員に連れて行かれたが、職員が暴漢にナイフで刺されたので、以後は皇宮警察護衛官だけが付いて、米国、英国、フランス、イタリア、エジプト、アフリカなどへ旅行した。護衛官らは旅行費用が公費で賄われるので歓喜したが、どこへ行っても、窃盗をしたり、物を壊したり、むやみに発砲したりサリン弾を投げたりしたので、多くが現地の警察官に射殺された。私も取り調べを受け、警棒で殴られた。(殺人未遂)

10)元宮家の子供らが、自分たちも外国へ行きたいと言い出し、私を毒針で脅迫して同行させ、専用機で英国へ飛んだ。外遊の興奮が高じた男児の一人が、英国人に向って発砲した。男児は、謝罪の品として、私を置き去りにした。

***********************************************

五歳の頃>

1)宮内庁の男性職員二名に九州の弥生遺跡へ連れて行かれ、職員が耕運機を使って耕した後、さらにスコップで穴を掘って、弥生土器の欠片と摩耗石器を埋める、という歴史捏造に協力させられた。職員らは私に土器を持たせて写真を撮った後、一人が私の服にサリンを拭って付着させた。すると、我々の後を追って来た皇宮護衛官が「そんなのでは駄目だ」と言って、草むらへ逃げた私の背中へサリン弾を投げつけた。近くの住人が警察を呼んだらしく、巡査のような成りの男が走って来て、倒れている私の腕を取って立たせようとしたが、その後方から、皇宮護衛官が銃撃した。男は私に覆いかぶさるように崩れた。

2)東久邇盛厚の子、信彦に、針で目を刺された。「目が痛い」と泣いていると、護衛官に麻酔薬を目にかけられた。また、信彦に、ライターで衣服を燃やされた、髪を燃やされた、灯油を頭にかけられて、火を点けられそうになった。重油を手の甲に塗られて、火を点けられた。

3)私の命が危ないと知った曾祖父が、祭祀用の青銅製冠を持たせてくれたが、宮内庁に着いたら、男性職員にひったくられた。後で、その冠を紀宮清子が被っていた。

4)天皇裕仁の会食に招待された。私が食べずにいると、武官(皇宮警察護衛官)が私の口を無理やり開けて、青酸カリを包んだ団子を飲み込ませた。さらに、武官は私の喉に麻酔薬を注射して、弛緩した喉に水道のゴム・ホースを挿入し、蛇口をひねった。胃はすぐに満杯になって、鼻から、耳から、尻の穴から、水が流れ出た。(殺人未遂)

皇太子明仁とその武官にも、同様の虐待をされた。口から十センチほどのホースが出ている図を、写真に撮られた。

***********************************************

六歳の頃>

1)自宅前で遊んでいたところ、皇宮警察護衛官に捉えられて、青酸カリの丸薬を飲まされそうになった。父は青酸カリの丸薬を口につけられて、吐いて倒れた。(殺人未遂)

2)皇居で、護衛官らに、歩けなくなるまで撃針銃で脚を撃たれた。帰宅後に大怪我をして、1ヶ月入院した。半年ほど松葉杖を使っていたが、女性護衛官が看護婦と偽って小学校へ来て、私を追い回したあげくに、手術をした脚をひねって捻挫させた。

3)皇居で正装して宮殿へ行く時、皇宮護衛官に、宝石が埋め込まれた古代の冠二点を銃で撃たれた。破損して取れた宝石を、護衛官らが盗んで行った。同じくダイヤモンドを埋め込んだプラチナ製の冠も護衛官に銃撃され、一人が取れたダイヤモンドを飲み込んだ。

4)宮内庁男性職員が、(東京国立博物館へ委託したはずなのに、皇居に隠してあった)「秦の青銅製鼎」を外へ持ち出して破壊した。気が短そうな男だったが、理由は知らない。

5)東久邇盛厚に自衛隊基地へ連行され、砒素を注射されて殺されそうになった。私は注射器を引き抜いてあばれたので命は助かったが、両腕に五センチくらいの真っ黒い痣ができて、成人になるまで消えなかった。(殺人未遂)

***********************************************

七歳の頃>

1)勲章授与の時、私がお辞儀をした頭上に、液体サリンを落とされた。その後、勲章は硫酸か何かをかけられてボロボロにされて、自宅の玄関前に捨ててあった。(殺人未遂)

2)米国政府による調査のため、米国本土へ連れて行かれた。体中が針痕と痣だらけの私に、女性調査官は同情してくれたが、付き添って来た護衛官が(私の命令だと言って)サリン弾を噴射したために、私が米兵に殴られた。

3)皇宮警察護衛官に、調理室に似た多数の作業台が置かれた部屋に、ガスコンロのガスが出たまま、閉じ込められた。ドアの鍵が開かなかったので、窓ガラスを素手で割った。次の時も同じ部屋で、護衛官が作業台の上に少量の油をこぼして、それに火を点けて逃げた。ドアが開かなかったので、水道水を両手ですくってかけて消した。三度目は、数人の子供だけで部屋に入れられたが、護衛官に命令された男児が油を床に撒いて、火を点け、もう一人がガス栓を開けて、逃げた。ドアは開けられたままだったので、残った女児らは皆、廊下へ逃げた。私が階段を駆け下り、一階の窓から外へ出ると、間もなく爆発音が聞こえた。(殺人未遂)