(いつもは宮島周辺の文化財についてのブログですが

今回は以前 遠出した小旅行

番外編…広島県三次市吉舎についてです

最後にお土産 を紹介しています

を紹介しています

旅を楽しみましょう。。。)

広島県三次市の

吉舎町 明覚寺本堂に 行ってきました。

(写真は文化庁の文化遺産オンラインにありました。。

見てみてください)

尊敬する大学の先生の解説もあり、行った次第です。。

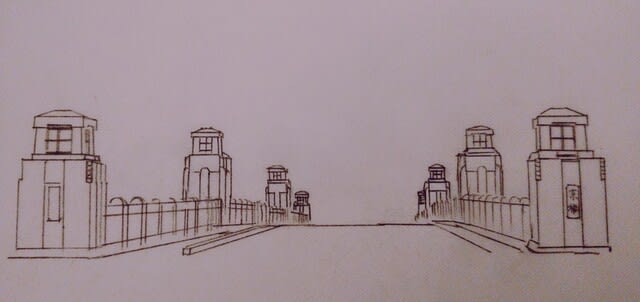

建物について。。初めて見たときの印象なのですが

均整がありすごくきれいなフォーメーション。。

高さがあり、天井に登る柱がすごくきれい。。。

そして隅棟の龍が。。こんな龍見たことない。。。くらい

リアルで生きているみたいだったこと。。。

何度も見てしまいました。。。それも四隅にいる。。。。。

そんな印象を受けました。。

いろいろ解説を聞いていると、驚いたことは。。

東京(両国)から移築しているということ。。

均整がとれすぎている。。と思ったのは

大都会の建造物だったから。。なのかな。。

ここからは建造物について

建物は東京両国の慈光院本堂を移築しています。

建築年代は昭和3年(1928)竣工。設計者は松井角平さん。

浄土真宗寺院の風格・格式を備えた寺院です。

(松井角平さんの恩師はなんと伊藤忠太さん。。

松井さんはもともと宮大工の家系でありながら、東京帝国大学を卒業した

和・洋に通じたたぐいまれなる建築家だったそう。。)

建物は正面七間堂 (奥は幅広になっていて九間堂ともいえる)

大都会で参拝者が多いことから、履物をぬがないでいいように

広縁をなくし、

外陣を土間にしている。(築地本願寺も同じ)

当時はどんな感じだったんだろうな。。。。。

また内部は

余間が内陣よりも凹んだ平面構成であって

余間を省略して、参拝者の場を増やした計画が

平面に表れているところが

すごいと思う。。

平面計画も立体で見ると。。

より立体的で内陣がより際立っているように

感じました。。

感動。。

RC基礎であったり

かなり凝ったクインポストの小屋組であったり

筋交もたくさん入っているなど。。

近代建築の要素が多くみられるそう。。

(キングポストは聞いたことあるけど。。勉強になった。。)

また外部の組物位置が、内部の組物位置より低く、

建物に入った時に

より大きな空間に感じるような 意匠になっていて

いわゆる外部は片蓋柱としている。。

などなど。。。

片蓋を初めて見た。。。

※明覚寺本堂は令和六年三月に登録有形文化財に登録されています。

おめでとうございます。。。

今日のお土産は。。

明覚寺近くの

cafe&s のコーヒーとケーキ

ランチプレートもあるみたい。。

当日ランチタイムはお客さんがいっぱいだった

内装がおしゃれ 建物は旧郵便局とのこと。。

あたたかい店内で小休憩した。。

宮島・広島のお土産

宮島・広島のお土産

)

)