2020/12/26(土) 晴

今日は、最高気温予想12°現在気温7~8°のなか上井手と大林の地蔵眼鏡橋を目的地にして、10時半ポタリングに出発する。

12/21(月)と同じルートで、菊陽町の蘇古鶴地区辺りから上井手(川)沿いの道を東方向へ走る。

上井手に架る石造眼鏡橋を菊陽町から上流側を列挙すれば、入道水眼鏡橋(移設復元)、古閑原眼鏡橋、大津町に入って、昭和(30年)に架設された橋、室の眼鏡橋、大願寺橋、松古閑橋、光尊寺橋、大林の地蔵眼鏡橋とある。

取水口は瀬田にある。

上井手(川)沿いを遡り国道325を潜った所に、昭和30年に架設された石橋(写真1参照)が見える。現在は道も寸断され、橋は使用されていないようだ。

室菅原神社に続く道(参道の一部か?)の「井手上橋(塔の迫橋)」(写真2参照)が見える。

眼鏡橋は、コンクリート橋を併設し橋面をコンクリートで拡幅しているので、上流側からしか見られない。

橋詰の説明板(写真3参照)に、室町の成り立ちが記してある。

「・・・上井手沿いと旧国道57号線を境に、南側が苦竹村、北側が塔迫村でしたが、明治8年(1875)に合併して室町となりました。苦竹村は・・・江戸初期の堀川(瀬田上井手)の開削工事にあたり、熊本藩は・・・一部白川筋の住民とともに、この村の住民をこの地に移住させ・・・村の氏神年禰神社も・・・遷宮し、新しく苦竹村を創りました・・・塔迫村は、応和年間(962頃)この谷間(迫)に矢護山無動寺の末寺が建立され、境内に大きな塔があったことに由来します。この伽藍は、戦国の頃戦火のため悉く焼失したそうです。宿場形成の時には、ここに村内の住民が集められました・・・」とある。

上井手用水(写真4参照)は、水土里(みどり)ネットという組織によって疎水百選に選定されているようだ。

説明板(写真5参照)には、瀬田神社前を流れる写真が掲げられ、「・・・元和4(1618)年加藤忠広により着手され、寛永14(1637)年細川忠利により、19年の歳月を要して、堰・利水門、水路が開削されました・・・」とある。

その上流にあるのが松古閑橋(写真6参照)である。

この橋も、橋面はコンクリート舗装をされ現役として使われている。

説明板(写真7参照)には、興味あることが沢山書かれている。

「この橋が菊池に通じ往還であったこと。

古く室町の頃から筑前那の津(博多)から日向宮崎へ通じる古道の一部であったこと。

江戸期には幕府の巡検使が諸国の国情(年貢となる作物の出来柄)を見回るためのルートとされ、御巡検道とよばれたこと。

松古閑橋は、その御巡検道が上井手を跨いで参勤道と交差する処に架けられた橋であること。

古書に、安永8年(17779)の架設とあるが、流失と架設を繰り返し現行の橋は後で架け替えられた可能性があること。」等が書かれている。

その上流にあるのが光尊寺橋(写真8参照)である。

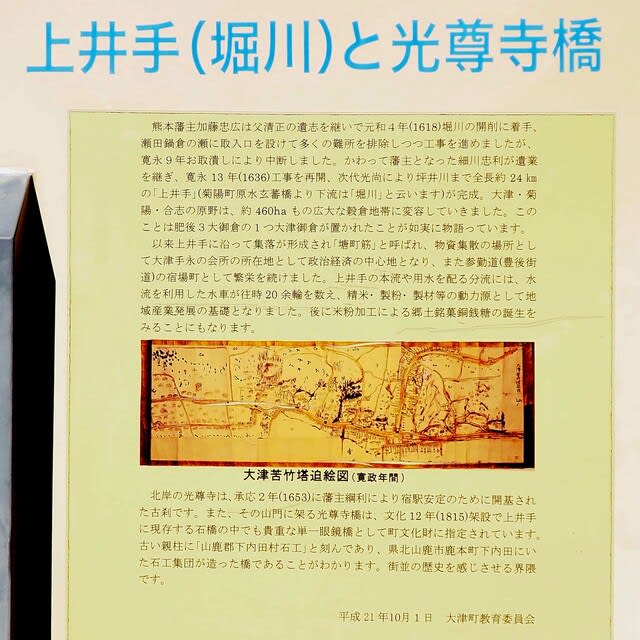

説明板(写真9参照)には、他の説明板と同じく「上井手」に纏わる歴史等が書かれている。

「上井手」の名称は、菊陽町原水の玄蕃橋までで、その下流側は「堀川」と呼ばれているとある。

現在の大津町の中心地に近い場所に鶴口バス停横に、「塘町筋」(写真10参照)の説明板がある。

説明板(写真11参照)には、「寛永の頃に熊本藩主細川忠利公により堀川(瀬田上井手)の開削工事が再開された際、工事の廃土により築かれた塘の上に建てられた街並みが塘町筋です。ここは豊後街道に面しており、宿場形成のために一部白川筋の住民を移住させるなど、当時政策的に作られた町で、旅籠・商家などが軒を連ねて宿駅大津の中心地となりました・・・」とある。

大津町市街地を離れ、上井手が流れているであろう高さを目で追いながら走ると、大津町運動公園の南側の丘陵地の竹藪の中を流れる上井手(写真12参照)を見る。

運動公園の東方向から上井手沿いを走り、大林の地蔵橋(写真13参照)に到着した。

この橋も、コンクリート橋が併設され橋面をコンクリート舗装され、現役として使用されている。

上井手の上流左岸から橋(写真14参照)を観る。

同じく右岸側から観る地蔵橋(写真15参照)

南側の橋詰に地蔵堂(写真16参照)がある。

ここで弁当を開いていると、地元の人二人から声をかけられた。「カメラ写りが良いように橋の草を取ったよ」とか、「俺も興味あるよ」とか地元の自慢の史跡のようだ。

その横に標柱(写真17参照)がある。

「瀬田上井手に架かる単一アーチ橋の眼鏡橋。南側の地蔵の祠に因んだ建造物でしょうか。上井手は改修して文政11年(1825)に閘門を下流に移しました。この橋は同じ頃の架橋と推定されます。担当の石工勘太郎は、文政の上井手取入口碑文にも名を残しており、地元の石工と思われます。大津町指定文化財」とある。

地蔵橋を最後にして14時過ぎに帰途に就くが、北側に少し行った処に南郷堀(写真18参照)という空堀があった。

説明文(写真19参照)には、「大林から引水へと続く空堀です。江戸初期の加藤忠弘の上井手開削において、引水東山川の渓谷を利用するために引水へ真直ぐ掘りましたが、難工事で阿蘇郡南郷の住民も動員したことから「南郷堀」と呼ばれました。伝説では、水が逆流して失敗し、工事奉行が引責切腹したそうです・・・」とある。

大変な難工事であったことが偲ばれる。

思っていた以上に多くの歴史がある上井手(堀川)であることを知った。

今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)33km→地蔵橋33km→熊本(自宅)

所要時間6時間(実5時間) 総計54km 走行累計37,435km