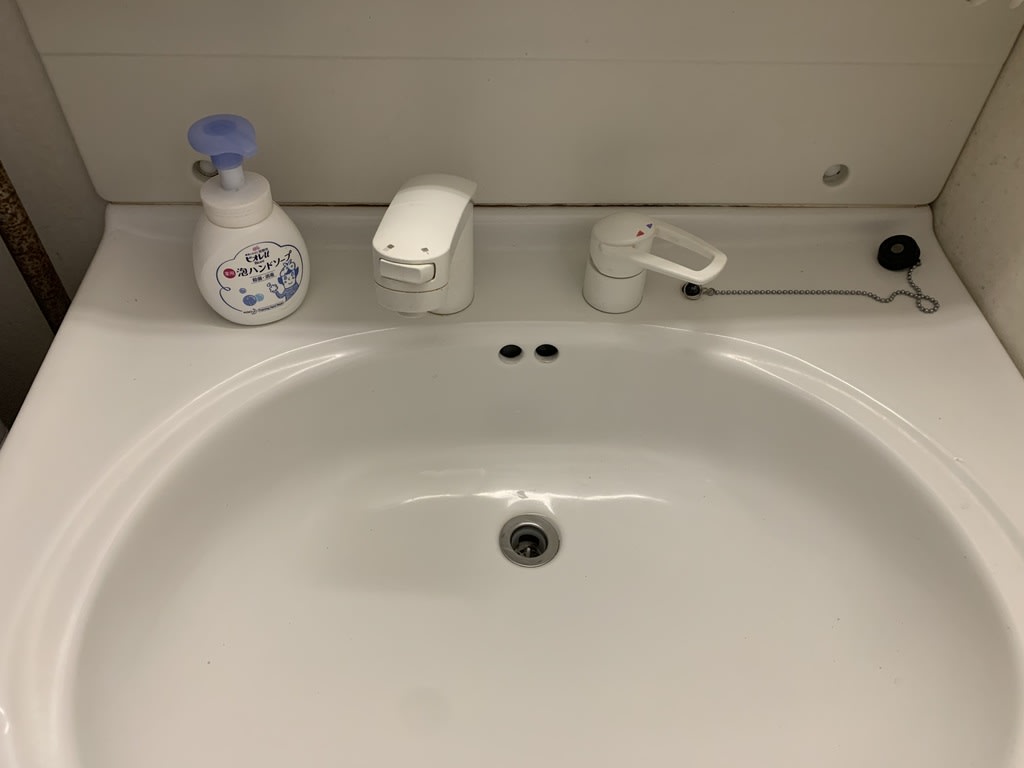

クエン酸をつかいました。

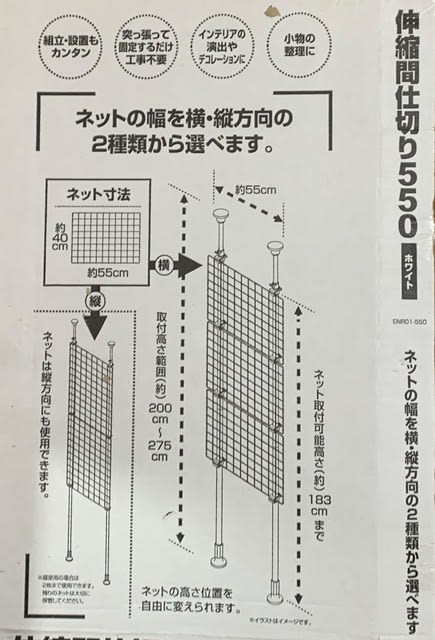

用意する物

①工具類:

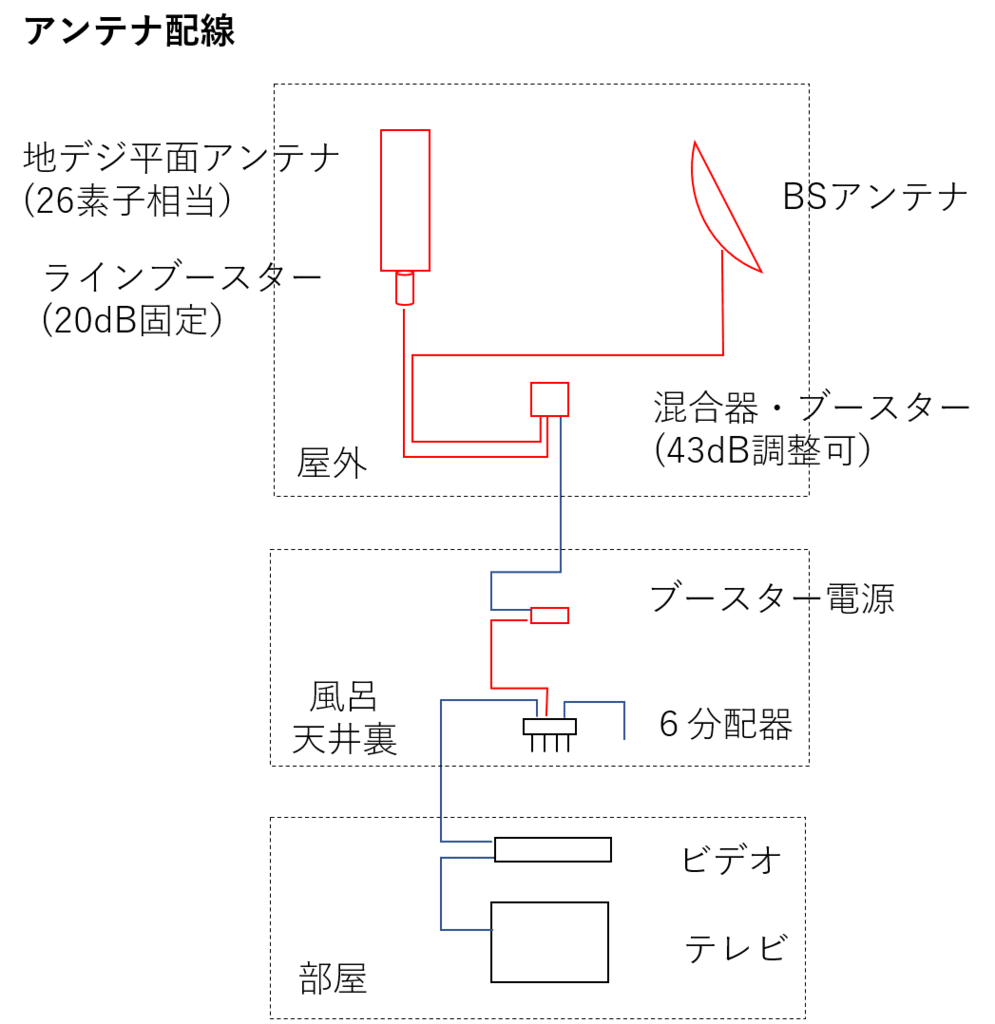

②クエン酸:

※掃除や食洗器洗浄用、10倍の水に溶かして使用。

ステップⅠ

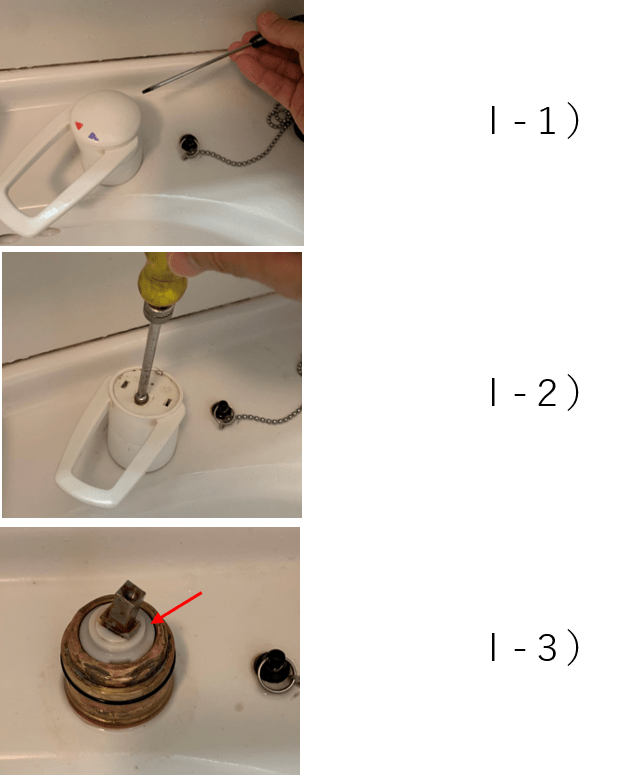

Ⅰ-1)カバー取り外し

Ⅰ-2)ハンドル取り外し

Ⅰ-3)クエン酸を内部に染み込ませる(半日)

※時々ハンドルを仮付けして動かす。

Ⅰ-4)水洗い、再組立て

ここまでで、かなり回しやすくなりました。

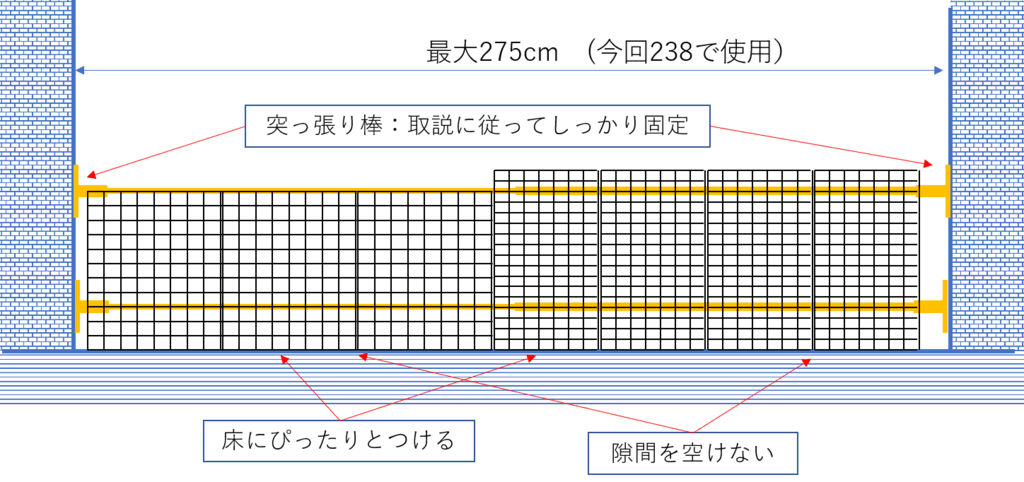

ステップⅡ (ケースの分解)

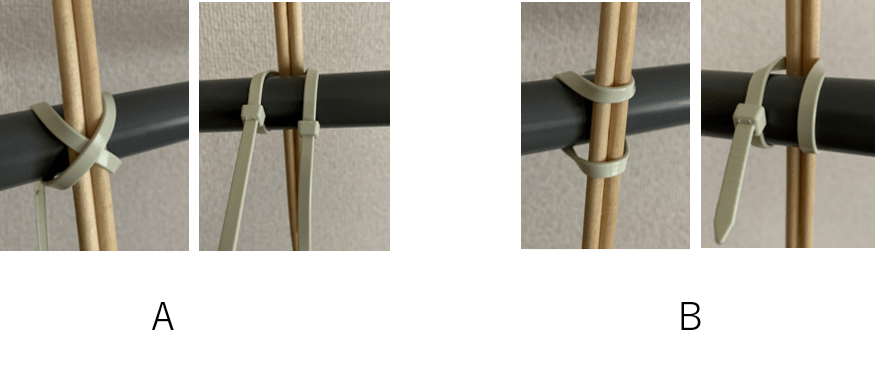

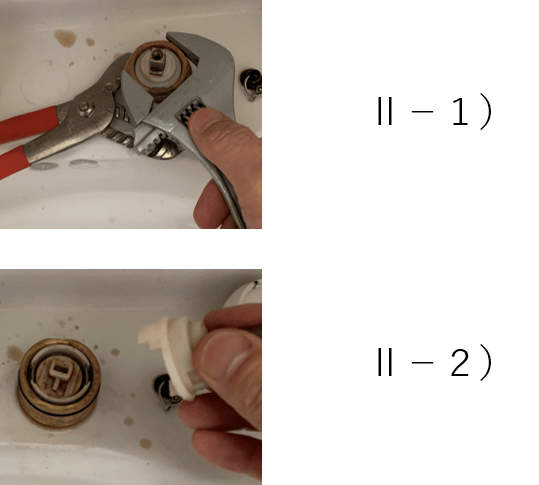

Ⅱ-1)抑え金具を外す

Ⅱ-2)上部ケース開き、部品一式を外す

※ケースの左右にフックがあり。 左右に揺するとうまく外れました。

※ケース下部はそのまま残しました。

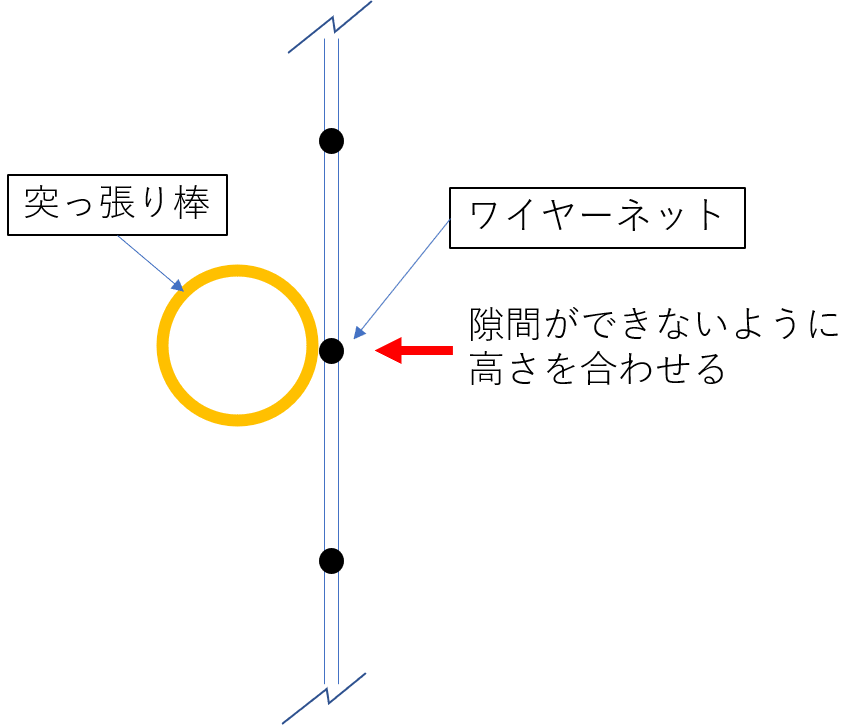

Ⅱ-3)部品をクエン酸につける(半日)

Ⅱ-4)洗浄、再組立て

※ブラシでこすると、付着している茶色い汚れは容易にとれました。

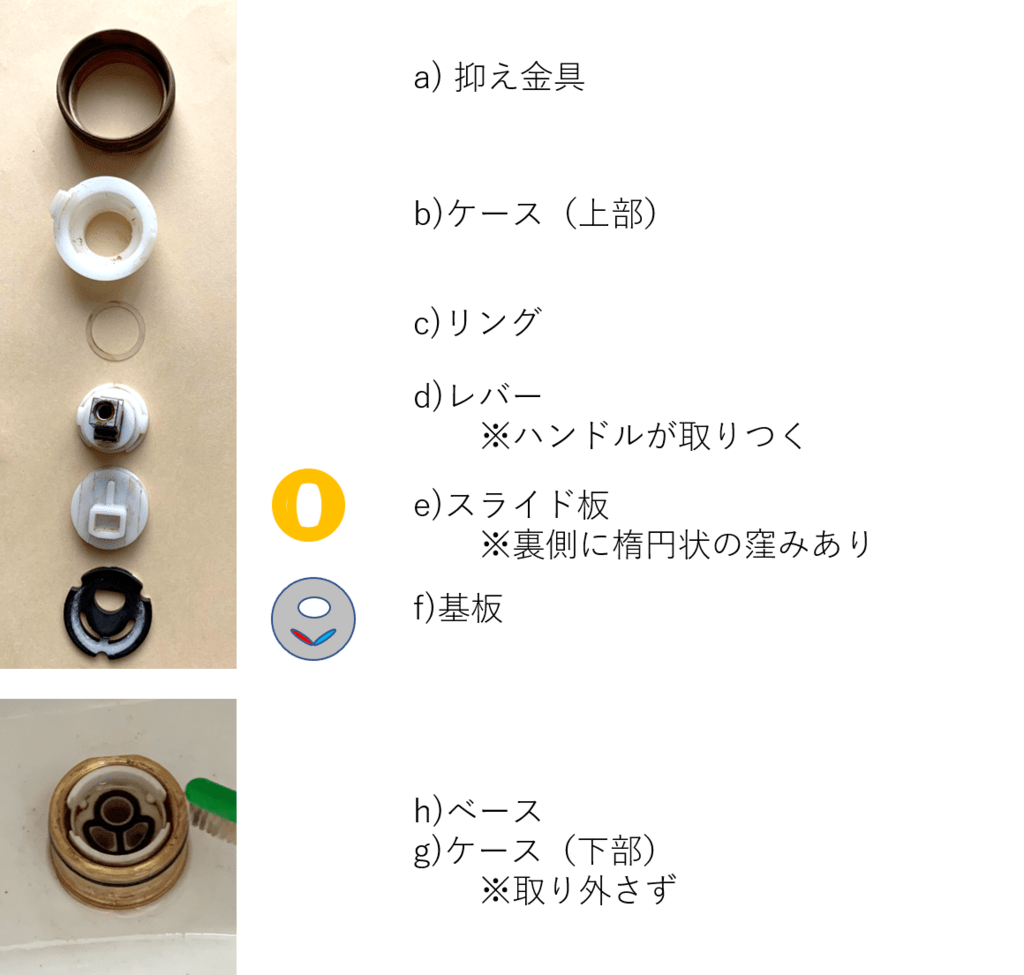

部品リスト

写真のような部品からできてました。

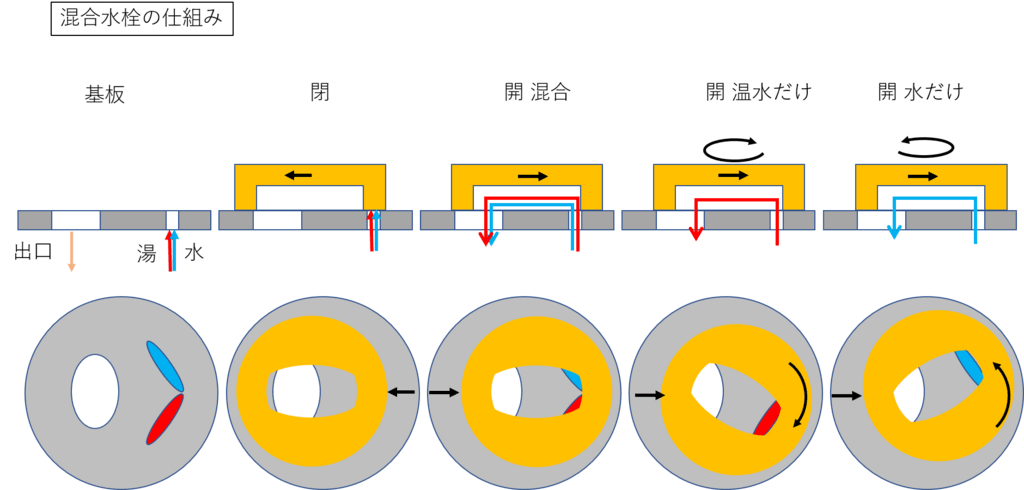

下図ような開閉、混合の仕組みが判りました。

実際に汚れているところは、水圧のかからない c)リングや、d)レバーの周辺でした。 どこからか、ほんの少しずつ外部に漏れる水の中のミネラルが固まって動きが鈍くなったものと思います。(ステップ1の洗浄でもかなり改善した理由)

ステップⅡは少し難しかったです。

(小さい部品をなくしそうになった、組み立ての手順、パッキンの交換が必要となった時の対応<今回は必要なし>)

手洗いの機会が増えていますが、ハンドルの動きがスムーズになり、快適になりました。