彗星探査機ロゼッタによる長期の核表面観察により表面進化シナリオが出来ました。以下、機械翻訳。

67Pチュリュモフゲラシメンコ彗星のアッシュ領域における古代および現在の表面進化過程

2021年4月28日に提出

ロゼッタミッションは、67Pチュリュモフ彗星の核の表面の詳細なデータを私たちに提供しましたこの彗星の活動とその核の表面進化に関連する物理的プロセスをよりよく理解するために、アッシュ領域にある2つのくぼみの詳細な比較形態計測分析を実行しました。形態学的な時間的変化を検出するために、近日点前後の高解像度(0.07〜1.75 mのピクセルスケール)の2つのくぼみのOSIRIS画像を比較しました。近日点の前後にArcGISソフトウェアを使用して、調査対象地域の数値標高モデル(DTM)から計算された動的高さと重力勾配を使用して、変化を定量化しました。私たちの比較形態計測分析は、最後の近日点通過の間にアッシュ領域の2つのくぼみで発生した時間的変化を検出して定量化することを可能にしました。2つのくぼみが数メートル大きくなっていることがわかります。最小の窪み(構造I)の面積は90 +/- 20%増加し、2つの優先的な成長がありました。1つはその足元に新しい岩が出現することに関連する崖の近くで、もう1つは反対側にあります。崖。最大の窪み(構造II)は全方向に成長し、面積が20 +/- 5%増加し、新しい堆積物は検出されていません。これらの2つの窪みの変化は、氷の昇華によって引き起こされていると解釈しました。これは、氷の世界的な成長を説明し、地滑りを引き起こす可能性もあります。窪みIIに関連する堆積物は、階段のような地形を示しており、異なる近日点通過からのいくつかの連続した地滑りの間にそれらが蓄積したことを示しています。全体として、これらの観察結果は、複雑なアクティブプロセスと短いタイムスケールで発生するイベントの再形成の追加の証拠をもたらします。

図1.67P彗星の核のアッシュ領域。 さまざまな画像は、この研究で使用されたさまざまなスケールを示しています。(a)核上の領域、

(b)二葉核を示す拡大図、(c)アッシュ領域の全体像、(d)アッシュ領域の調査領域、(eおよびf)の拡大図

調査地域。 画像を表1に示します。

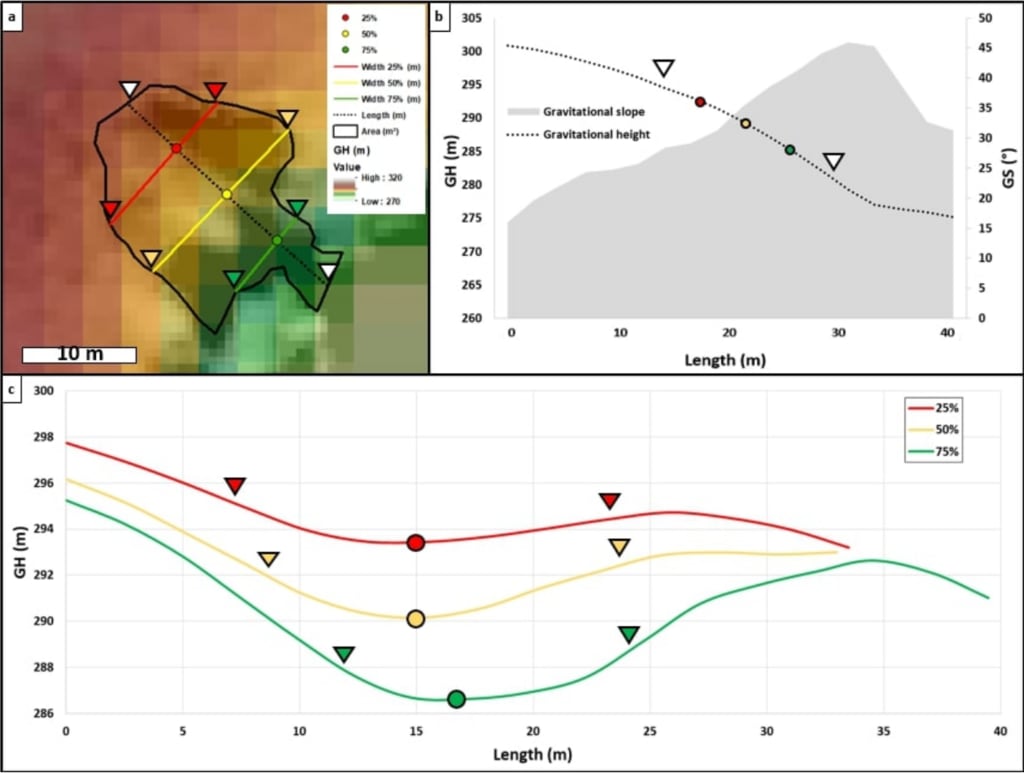

図2.形態計測分析(CMA)に使用されたデータ製品の図:(a)2つの研究された構造(Iおよび

II); (b)重力の高さを背景色で示した長さと幅の測定値を示すパネル(パネルcと同じカラーバー)。 (c)

NAC画像にドレープされた重力高さ(GH)、5m間隔の等値線は白。 (d)NAC画像にドレープされた重力勾配(GS)。

(e)パネルbの黄色い線に対応する、窪地IIの地形および傾斜プロファイル。

図3.近日点通過前(aとc)または近日点通過後(bとd)の画像とオーバープロットされた数値地形モデル(DTM)の比較

それらの画像に。 パネル(a)および(b)では、白い点線は5m間隔の等値線です。 パネル(c)および(d)では、赤い線は3m間隔の等値線です。

黒い矢印は、この比較に使用された主な構造を示しています。

図4.体積の計算に使用される方法の図:(a)画像からの長さと幅の測定および(b)高さの測定

地形プロファイルから(詳細はテキストを参照)。

図5.(a)放射角度および(b)カメラと表面の間の距離からのピクセルスケール測定の図(表3を参照)

詳細については)。

図6.近日点の前後のくぼみIとIIに対して行われたすべての幾何学的測定の要約。 (a)くぼみの画像Iと

II(0.55 m /ピクセル)、近日点通過前、測定された長さと幅を示します。 (b)近日点通過後の2つのくぼみ(0.24 m /ピクセル)の画像、

測定された長さと幅を示しています。 表4は、測定された各パラメーターの値をまとめたものです。

図7.アッシュ地域の調査地域。 (a)および(b)近日点通過前後の調査地域の地形図(0.54m /ピクセル)。 別の

重力蓄積堆積物(GAD)の形状は、2つの画像間の異なる視野角によるものです(表1を参照)。 (c)および(d)

近日点通過前後のGADと比較した微粒子堆積物(FPD)の異なるテクスチャーを示す拡大画像。 (e)デジタル

調査地域の地形モデル。NAC画像がオーバーレイされ、重力の高さが色で示されています。

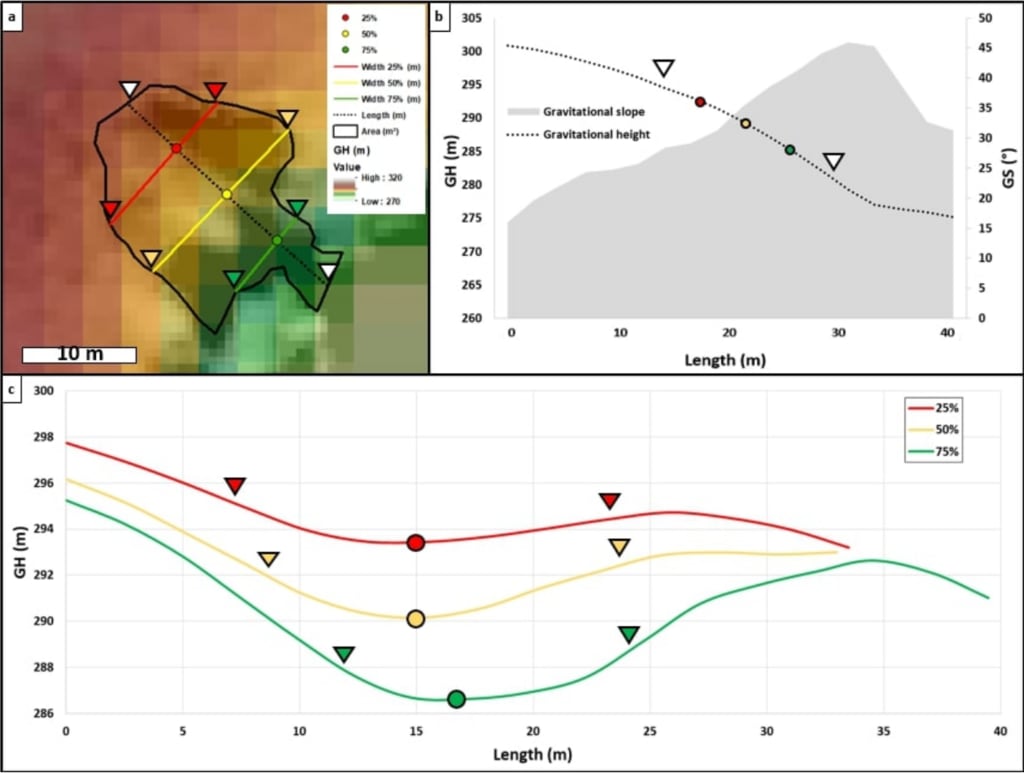

図8.窪みIの幾何学的測定の図解.(a)長さと幅を示す形態計測。 (b)長さに沿った地形プロファイルと傾斜プロファイル。 (c)さまざまな幅に沿った横方向の地形プロファイル、

2.8。

図9.くぼみIの体積を推定するために使用される長さプロファイル。(a)くぼみIの長さプロファイルの位置。(b)に沿った地形プロファイル

この長さ。

図10。 窪み II のための幾何学的な測定のイラスト。 (a) 長さと幅を示している 形態的 測定。(b、c、d)3つの長さに沿っての地形のプロフィールと斜面プロフィール。 (e) 異なった幅に沿っての、6.7の縦の誇張を持っている横切った地形のプロフィール.

67Pチュリュモフゲラシメンコ彗星のアッシュ領域における古代および現在の表面進化過程

2021年4月28日に提出

ロゼッタミッションは、67Pチュリュモフ彗星の核の表面の詳細なデータを私たちに提供しましたこの彗星の活動とその核の表面進化に関連する物理的プロセスをよりよく理解するために、アッシュ領域にある2つのくぼみの詳細な比較形態計測分析を実行しました。形態学的な時間的変化を検出するために、近日点前後の高解像度(0.07〜1.75 mのピクセルスケール)の2つのくぼみのOSIRIS画像を比較しました。近日点の前後にArcGISソフトウェアを使用して、調査対象地域の数値標高モデル(DTM)から計算された動的高さと重力勾配を使用して、変化を定量化しました。私たちの比較形態計測分析は、最後の近日点通過の間にアッシュ領域の2つのくぼみで発生した時間的変化を検出して定量化することを可能にしました。2つのくぼみが数メートル大きくなっていることがわかります。最小の窪み(構造I)の面積は90 +/- 20%増加し、2つの優先的な成長がありました。1つはその足元に新しい岩が出現することに関連する崖の近くで、もう1つは反対側にあります。崖。最大の窪み(構造II)は全方向に成長し、面積が20 +/- 5%増加し、新しい堆積物は検出されていません。これらの2つの窪みの変化は、氷の昇華によって引き起こされていると解釈しました。これは、氷の世界的な成長を説明し、地滑りを引き起こす可能性もあります。窪みIIに関連する堆積物は、階段のような地形を示しており、異なる近日点通過からのいくつかの連続した地滑りの間にそれらが蓄積したことを示しています。全体として、これらの観察結果は、複雑なアクティブプロセスと短いタイムスケールで発生するイベントの再形成の追加の証拠をもたらします。

図1.67P彗星の核のアッシュ領域。 さまざまな画像は、この研究で使用されたさまざまなスケールを示しています。(a)核上の領域、

(b)二葉核を示す拡大図、(c)アッシュ領域の全体像、(d)アッシュ領域の調査領域、(eおよびf)の拡大図

調査地域。 画像を表1に示します。

図2.形態計測分析(CMA)に使用されたデータ製品の図:(a)2つの研究された構造(Iおよび

II); (b)重力の高さを背景色で示した長さと幅の測定値を示すパネル(パネルcと同じカラーバー)。 (c)

NAC画像にドレープされた重力高さ(GH)、5m間隔の等値線は白。 (d)NAC画像にドレープされた重力勾配(GS)。

(e)パネルbの黄色い線に対応する、窪地IIの地形および傾斜プロファイル。

図3.近日点通過前(aとc)または近日点通過後(bとd)の画像とオーバープロットされた数値地形モデル(DTM)の比較

それらの画像に。 パネル(a)および(b)では、白い点線は5m間隔の等値線です。 パネル(c)および(d)では、赤い線は3m間隔の等値線です。

黒い矢印は、この比較に使用された主な構造を示しています。

図4.体積の計算に使用される方法の図:(a)画像からの長さと幅の測定および(b)高さの測定

地形プロファイルから(詳細はテキストを参照)。

図5.(a)放射角度および(b)カメラと表面の間の距離からのピクセルスケール測定の図(表3を参照)

詳細については)。

図6.近日点の前後のくぼみIとIIに対して行われたすべての幾何学的測定の要約。 (a)くぼみの画像Iと

II(0.55 m /ピクセル)、近日点通過前、測定された長さと幅を示します。 (b)近日点通過後の2つのくぼみ(0.24 m /ピクセル)の画像、

測定された長さと幅を示しています。 表4は、測定された各パラメーターの値をまとめたものです。

図7.アッシュ地域の調査地域。 (a)および(b)近日点通過前後の調査地域の地形図(0.54m /ピクセル)。 別の

重力蓄積堆積物(GAD)の形状は、2つの画像間の異なる視野角によるものです(表1を参照)。 (c)および(d)

近日点通過前後のGADと比較した微粒子堆積物(FPD)の異なるテクスチャーを示す拡大画像。 (e)デジタル

調査地域の地形モデル。NAC画像がオーバーレイされ、重力の高さが色で示されています。

図8.窪みIの幾何学的測定の図解.(a)長さと幅を示す形態計測。 (b)長さに沿った地形プロファイルと傾斜プロファイル。 (c)さまざまな幅に沿った横方向の地形プロファイル、

2.8。

図9.くぼみIの体積を推定するために使用される長さプロファイル。(a)くぼみIの長さプロファイルの位置。(b)に沿った地形プロファイル

この長さ。

図10。 窪み II のための幾何学的な測定のイラスト。 (a) 長さと幅を示している 形態的 測定。(b、c、d)3つの長さに沿っての地形のプロフィールと斜面プロフィール。 (e) 異なった幅に沿っての、6.7の縦の誇張を持っている横切った地形のプロフィール.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます