※「來々軒」の表記 文中、浅草來々軒は大正時代に撮影されたとされる写真に写っている文字、「來々軒」と表記します。その他、引用文については原文のままとします。

※大正・昭和初期に刊行された書籍からの引用は旧仮名遣いを含めて、できるだけ原文のままとしました。また、引用した書籍等の発行年月は、奥付によります。

※他サイト引用は、原則として2021年6月または7月です。その後、更新されることがあった場合はご容赦ください。

※(注・)とあるのは、筆者(私)の注意書きです。振り仮名については、原則、筆者によります。

※☆と☆に囲まれた部分は、筆者(私)の想像によるものです。

【Ⅳ たちばな家 檜原村】

この店は大変行き辛い場所にある。東京には「村」がいくつかあるが、檜原村を除けばあとは島嶼である。つまり、東京の本州では此処だけが「村」である。電車で行くと、JR武蔵五日市駅南口からバスで約20分、秋川渓谷というか、渓流の真上にある店である。車で行かないと正直大変である。

ボクは若い頃、仕事でこの辺りを車でしょっちゅう通ったので、土地勘もあるし一度食べたことがあった。また、2018年2月にも食べに行った。

二度目のとき、すなわち2018年の冬に訪れ食べたとき、ボクはRDBにこう書いている(抜粋)。

『「手つかずの東京ラーメン」

この一杯を一言で表現するならそういうこと。とても懐かしい。これこそ、正真正銘の「昔懐かしい、東京あっさり醤油ラーメン」だ。それもそのはず。この店は「我が国初のラーメン専門店」と言われる浅草「来々軒」の流れを汲む店だから。

(スープは)鶏、豚骨などの出汁感はさほどではないが、とても優しく懐かしい。昭和のラーメンをリアルに食べていた人なら、その感じは分かるだろう。だから、平成生まれの人にはちょっと物足りないかも知れない。麺は自家製。いわゆる中華麺などではない。しっかりした、柔らかい麺。

いやあ、これはイイ。凄くイイ。檜原は東京で、本州唯一の「村」であり、都心からも結構離れているが、東京ラーメンはしっかり受け継がれているんだな。

さて、この店、冒頭に書いたように、日本最初のラーメン「専門店」と言われる来々軒の系譜。「日本初のラーメン専門店」には異論もあるが(後略)この店、創業は昭和二十一年。公式サイトを読むと(以下略)』。

以下略、のあと、つまり『公式サイトを読むと』の後に続く文章だが、今回は詳しく書かずにおく。実は、何時の頃からか、この店の公式サイトは閉じられてしまっているのだ。何らかの意図があったかどうかも含めて、理由は分からない。

ボクはサイトに掲載されていた文言を記録しているので、全文を読みたい方はお手数だが、ネットで探していただきたい。

いずれにせよ、この店が淺草來々軒と関係があったか否か、もはや真偽のほどはまったく分からない。これまた謎めいた話なのである。

ただ、「こういことがあったのかも知れない」、という想像は出来る。先に書いたが、ヒントは人形町大勝軒四代目のインタヴューと、郡山のトクちゃんらーめんの公式サイトに記述がある。そして、次項に記す太平洋戦争終結直後の東京の状況を思えば、何があっても不思議ではなく、現代なら眉をひそめる話であっても、当時はそれが日常茶飯、常態化していて、仮にトクちゃんらーめん公式サイトなどの記述が真実だったとして、乗っ取ったとされる店が一概に責めを負うようなことではなかったのではないか、とも思うのである。

追記しておく。トクちゃんらーめんの記述だが、店主の小島氏は一体だれから聞いたのだろうか? 関係性からすれば千葉の進来軒の店主・宮葉氏だろう。宮葉氏はたぶん、淺草來々軒三代目の尾崎一郎氏から聞いた?

なんにせよ、もう75年以上も前の話である。もはや真実は、だれの口からも語られることはない。

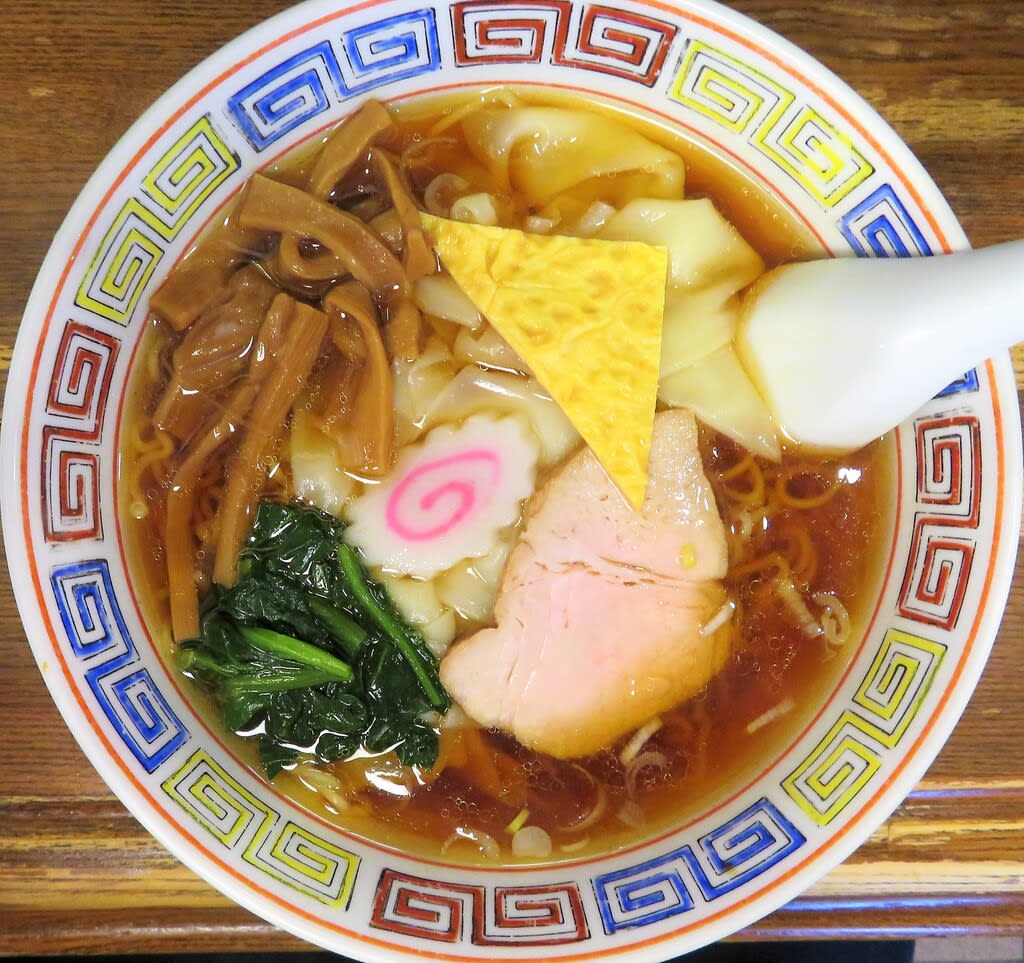

たちばな家と「らぁめん」。2018年2月撮影

【Ⅳ-2 東京大空襲における東京東部の被害】

ここで人形町大勝軒四代目の話を補強しておこう。それには、1945(昭和20)年3月10日と、その前後の、いわゆる東京大空襲に触れなければならない。そして以下の事実があったから、終戦直後の大混乱期には今なら想像もできないことが起きたとしてもまったく不思議ではないと思えるのだ。

それどころか、トクちゃんらーめんの公式サイトでいう“不法占拠”とか、日本橋人形町四代目が話す“乗っ取り”とかいう言葉はむしろ適当ではないほどに、それらが常態化して起きていたであろうことを、容易に想像させるのである。

その前に尾崎一郎氏の一家について。

先に紹介した『トーキョーノスタルジックラーメン』の中で、千葉の進来軒の宮葉店主にインタビューで、宮葉氏はこう話しておいでだ。

「三代目の尾崎一郎さんの家が戦争で(注・宮葉氏の住む幕張の)隣に越して来て仲良くさせて頂いた」「マスター(注・尾崎一郎氏)も歳を取られたのに毎日(注・八重洲や内神田の店に)毎日幕張から通ってましたから」。

つまり、終戦後、尾崎一家は浅草を離れ幕張に移住、以後、おそらく晩年までそこに住み続けた。もう浅草には住む場所が無くなっていたと考えるべきだ。

次に、太平洋戦争時の浅草について。総務省公式サイトの『台東区における戦災の状況(東京都)』[66]によれば、

「浅草区及び下谷区[67]は昭和15(1940)年当時、下谷区と浅草区に分かれていたこの地域は、101,273世帯、460,254人の人が住んでいる地域であったが、昭和20(1945)年の6月には僅かその1割5分にしかあたらない17,144世帯、69,932人になった。このことからも分かるように、東京の中でも戦争の被害を最も多く受けた地区の一つであった」。

そして、昭和20(1945)年3月10日の、いわゆる東京大空襲では

『現在の台東・墨田・江東区のいわゆる下町地区は、米軍の爆撃機B29による空襲を受け、死者およそ10万人、負傷者4万人、罹災者100万人という未曾有(みぞう)の大被害を被った』。『夜間に住宅の密集地を目標にして、約1700トンもの焼夷弾を投下し、根こそぎ焼き尽くすというものであった』。『当時浅草区は、旧35区内でもっとも人口密度が高かったが、この日の空襲は、この浅草区全域と下谷区の東側半分、本所区・日本橋区の全域、神田区の大部、深川区の北側半分を攻撃目標としたものであったと言われている』。

結果として、浅草区は、なんと区域の89.4%が焼失した。一体、この当時の浅草の状況はどれほど悲惨なものだったろうか。

一方、日本橋界隈はどうであったか。公益財団法人[68]政治経済研究所付属博物館「東京大空襲・戦災資料センター」の『東京大空襲とは』[69]によれば、アメリカ軍は住宅が密集し人口密度が高い東京の市街地を「焼夷地区1号」としていた。その地区は具体的には、深川区北部・本所区・浅草区・日本橋区であった。昭和20年3月10日の東京大空襲では、これらの地区を集中的に爆撃し、先に書いた浅草区・下谷区のほか『本所区、深川区、城東区の全域、神田区、日本橋区の大部分、荒川区南部、向島区南部、江戸川区の荒川放水路より西の部分など、下町の大部分を焼き尽くし』、罹災家屋は約27万戸、罹災者約100万人、死者約9万5千人を数えた凄惨なものであった。この大空襲を中心とした同年3月から5月にかけての東京の空襲で死者は約9万8千人、そのうち身元が判明し個別に埋葬できたのは僅か8千人であったという。

つまり、浅草区や下谷区だけでなく、日本橋区もその周辺も焼き尽くされ、10万に上る死者のほとんどが身元すら分からないという極めて悲惨な状況であったわけである。

となれば、人形町大勝軒四代目店主の話は現実味を増し、「トクちゃんらーめん」の公式サイトの一文は真実であっても何ら不思議なことはない。ただ、それらが真実だったとしても、「たちばな家」のラーメン(スープ)は、尾崎一郎氏の手によるものが伝わったということではないようである。

しかしいずれにせよ、謎めいた淺草來々軒の物語の真実は、もはやだれの口からも語られることはない。

【Ⅴ 大貫 本店 尼崎】

淺草來々軒の謎めいた物語。そして明治の味を紡ぐ店があるとしたら・・・その答えを導き出すための、ボクにとっての最後のピース。それがこの店だ。結論から書けば、最後のピースは100%嵌まらないと思っていたし、行って食べて、ああやっぱり嵌まらないと確信した。嵌まらないピースであることを確かめたのである。

尼崎「大貫」と中華そば。看板には『中華料理』とある。2021年6月撮影

まず、この店の公式サイト[70]から、歴史を引用してみよう。

'日本初の中華そば屋『来々軒』が浅草で一大ブームを巻き起こした2年後、「中華そば」の味に感激した仙台出身の一人の若者が神戸にやって来ました。名前は千坂長治(ちさかちょうじ/1889~1944)浅草『来々軒』の味が忘れられない長治は、大正元年(1912)神戸外国人居留地初の中華料理店・『杏香楼』[71]から中国人シェフの周氏を招きます。そして当時の居留地に於いて日本人初の中華そば店を浪花町66番館にオープンします'

つまり尼崎大貫は、初代店主となる千坂長治氏が淺草來々軒で食しただけで、店に勤務したわけではない。したがい、当然レシピなどは渡されていない可能性が高く、淺草來々軒の後継店とは言えないと考えている。

とはいえ、やはり実食してみないと分からない。ボクは兵庫県の緊急事態宣言がようやく明けた2021年7月、飛騨高山の帰りに寄ることにした。

まず余談から。尼崎駅からすぐ、という立地なのですぐ分かるだろうと高を括っていたのだが。まあこれがとんでもない勘違いで、土地勘のない場合、注意しないといけないということをまたまた思い知った。簡単に書けば、東京で言うなら「JR大森駅と京急大森駅」「東京メトロほか浅草駅とつくばEXP(TX)浅草駅」「JR小岩駅と京成線小岩駅」・・・まあ、どれも同じ駅名なのに距離がある。今回の場合、私鉄の駅があることすら知らなかったのだ。つまり、JR尼崎駅しかないと思い込み、店の最寄り駅が阪神であることなど思いもよらなかった。まあともかく何とか辿り着いた。

大正時代の創業というから、ソレナリの店構えかと思って来たが、そんなこともなく、入りやすい店だ。看板には「中華料理」という文字も見える。はて、中華料理店、なのか此処は? これは覚えていて欲しい。

正午過ぎに到着の予定であったが、前述の通りのヘマをして、もう14時近い時間であったので、客もまばら。そしていただいた一杯は。

見事に予想通りである。このスープの味は、千葉・穴川、東京・祐天寺など淺草來々軒直系の店とは質が全く違う。もちろん、飛騨高山などで食べた「和出汁」的なテイストでもない。と言うか、東京圏でこういうスープを出している店をボクは知らない。

酸味がある、ということは承知していた。しかし、見た目は案外、豚骨がしっかり主張する濃いように見えるスープは、ことのほか軽く、まあライト豚骨的な味わいである。100年継ぎ足しているということだが、ま、それはおいておく。

麺は噛み応えのあるしっかりしたもの。この店の公式サイトを見れば分かるが、自家製かつ足踏みだというから、相当こだわりがあるのだろう。ただ、ボク的にはスープより、そして麺より、印象が強いのがチャーシューである。

断っておくが、決してネガティブに書くつもりはない。けれど、ボクは還暦を過ぎていて、もう量は喰えない。だから、この、分厚く、脂身がやたら多く、ましてそれが3枚(3切れ?)もあるとなると、正直持て余す。

そして、このチャーシューこそが、“古き良き、懐かしい、昭和の中華そば”のイメージを大きく損なうアイテムであることを、ボクは感じざるを得ないのである。少なくとも、都内で戦前より営業している店で、こうしたチャーシューを載せてラーメンを提供している店は、ボクが知る限り、ない。

ところで、ネット上ではこの大貫のことを「日本で最古の中華そば」なるフレーズが用いられていることが多い。しかしながら、店の公式サイトでは『一番古いか否かかは当店自体が把握していません。ですので当店が看板や名刺、その他の印刷物やメディアに「一番古い」と自ら発信した事は一度もありません。ですので事実確認が定かではございませんので誤解のない様』に、と記載されている。

だれが最初に用いたのかは定かではないが、この言葉の意図するところは、「日本の現役店(現在営業中、の意)で、中華そばを提供している、最も古い歴史がある店の中華そば。ただし、あくまでいわゆる中華そば店・ラーメン店であって、中華料理店ではない」ということであろう。

私のブログでも営業開始時期が1975(昭和50)年以前のラーメン提供店一覧を掲載[72]させていただいているが、日本の現役店で最古参はもちろん横浜中華街の聘珍楼である。創業は1884(明治17)年。次いで同じく中華街の萬珍樓で、1892(明治25)年の創業だ。

聘珍楼には「中華そば」はないが、「生碼麺(サンマーメン)」「叉焼湯麺」などがメニューに載る。萬珍樓にはラーメンセットや生碼麺セットなどがある。

また、横浜山手の一角には古い中華料理店が並ぶが、店の規模はさほど大きくなく、東京の町中にあるいわゆる町中華とさほど変わらない。だから1908(明治41、一説には1912)年創業の華香亭本店では、ラーメンやワンタンメンがある。

都内ではどうだろうか? 現役で最古参の部類、維新號銀座本店のメニューをみれば叉焼雲吞麺、鶏絲湯麺といった汁そばが提供されているし、神田の揚子江菜館にしても、鶏絲湯麺、広東湯麺があり、駿河台の漢陽楼でも広東麺や鶏絲湯麺は提供しているのだ。

「日本で最古の中華そば」とは、これらの店があくまで「中華・中国料理店」であって、大貫は屋台引きから始まった、純粋な「“町場”(これは強調すべきか)の中華料理店」という意からすれば「最古の中華そば」ということなのかもしれないが、ボクにはまったく説得力を感じない。

【Ⅵ 丸デブ 岐阜】

最後の6店目は、岐阜の丸デブである。最後にした理由はもうお分かりだろう。

店の場所はJR岐阜駅から大通り(金華橋通=県道54号線)を北へまっすぐ進み、右手に高島屋が見えた先を左に折れたところ。駅から12分程度である。創業は1917(大正6)年のことでだ。

ここのラーメンを初めて食べたボクの記録を簡潔に書いておく。[73]

「これは日本蕎麦かラーメンか

『浅草の来々軒の系譜』 『初代店主が太っていた故の屋号』 『ラーメンと思うな、日本蕎麦を喰うと思え』 『開店定刻前から満席になる』 ・・・そんな逸話を持つこの店は、特急「ひだ号」を降り、岐阜駅で途中下車する価値はきっとある。

小さい丼に、決壊寸前まで入れられたスープ・・・出て来た一杯は、なるほど、「ラーメンと思うな、日本蕎麦を喰うと思え」は納得。今までも日本蕎麦チックなラーメンは何度か喰ったが、此処は皆さんが書かれているように「日本蕎麦若しくは温かい冷や麦」だ。

が。イイ。この麺、凄くイイ。柔くて、ツルツルで、ズズッツと啜る蕎麦、いや、ラーメン。当然、つゆ、いや、スープは、やっぱり「そばつゆ」である。鰹節メインで醤油の立った甘味のある、つゆ。

蒲鉾が鮮やかに彩る。緑のネギも綺麗だ。チャーシューは煮豚。薄味。コレ、合鴨肉にしたら、まんま「鴨南蛮」に変わるだろう。こういう味で、値段なら、年配客が常食としても違和感はない。と言うより、週に二・三度は店の暖簾をくぐりたくなるのも頷ける。

店の奥に掲げられる「中華蕎麦 大正六年創業」の看板。まさに「中華的」な「日本蕎麦」が此処にある。というか、百年以上もの間、ずっとこの味を出しているのかと思うと、そしてこれが四百円というのは、もう奇跡のレベルだ。一言で言えば、「進化した化石」ラーメン。良いものをいただいた」。

これを書いた(食べた)のは2018年の3月の事である。

ネットでの情報をまとめると、スープの出汁は鶏ガラメインで生姜を加えたものにチャーシューの煮汁を加えたもので、タレには溜まり醬油を使っているとのことである。

ボクは、つい最近、飛騨高山に向かう前にこの店にまた立ち寄った。どうしてももう一度、味を確かめたかったからだ。

株式会社KADOKAWAが運営するWEBサイト『ウォーカープラス2017年9月23日更新版 【第25回】2017年で創業100周年!大正時代から変わらぬ味の中華そばが食べられる「丸デブ 総本店」』[74]では、「丸デブ」の三代目のインタヴューが掲載されていて、三代目はこう語っている。

「大正時代の岐阜の人間が、なぜ東京の浅草に行ったのか。そのあたりの経緯はよくわからないのですが、ともかく『来々軒』で習った味を地元に持ち帰ってきた。それが当店の始まりだと聞いています」。鶏ガラでダシをとった昔ながらの醤油味で、「うちは創業のときからこの味。まったく何1つ変えていません」。

淺草來々軒で習った=覚えた味を岐阜に持ち帰った、そしてその味はまったく変えていない。これを素直に信じれば、この岐阜・丸デブこそ明治末期から大正初期に淺草來々軒で提供されていた‘支那そば’に最も近いものではなかろうか。となれば、奥村彪生氏が主張する”そばだし系のスープは東京の支那そばがルーツ”とは、淺草來々軒から始まりこの丸デブにこそ受け継がれているのではなかろうか?

奥村彪生氏が指摘した「まさごそば」や「豆天狗」も同じ岐阜県内の高山にある。もしかすると、高山ラーメンの元祖「まさごそば」の初代店主・坂口時宗氏は、高山本線の快速電車に乗って[75]何度か岐阜市内まで出掛け、この丸デブで食べてその影響を受けたのではないか?

坂口時宗氏は東京・雅叙園で麺の打ち方を覚えたとあるが、スープの記述はないし、また昭和初期に雅叙園で支那そばを提供していたという記録もないし、当然味についても言及した書籍等は見つけられない。だから坂口氏が丸デブの影響を受けてスープを完成させたと考えてもおかしくはない。

ちなみに高山ラーメンは、ラー博によれば『ご当地ラーメンには珍しく、戦前からの古い歴史がある』とあるのだが、ご当地ラーメンが戦前からあるのは特段珍しいことではない。例を挙げよう。

◆久留米ラーメン(豚骨ラーメン) 1937(昭和12)年、久留米に「南京千両」が開業。また、1941(昭和16)もしくは1942(昭和17)年、屋台「三馬路」が開業している。

◆函館ラーメン 「笑福」は1935(昭和10)年にはすでに「支那そば」を提供していた。

◆佐野ラーメン 1935年(昭和10年)エビス食堂 大正年間。1916(大正5)年ともいわれる。エビス食堂に勤務していた小川利三郎氏が1930(昭和5)年に屋台を引きはじめ、その後現存する「宝来軒」を立ち上げたという記述もネット上で複数見える。

◆燕三条(背脂)ラーメン 1933(昭和8)年、福来亭(現在の杭州飯店)が屋台で創業。

◆喜多方ラーメン 1927(昭和2)年、「源来軒」創業者の潘欽星氏[76]が、屋台を引いたのが原点である。潘欽星氏に直接インタヴューした記録が書籍で残っている。書籍の発行年は1991年、編者は、あの日清食品の創業者・安藤百福。「日本めん百景」という書籍の中で潘欽星氏の略歴はこう紹介されている。

明治39(1906)年、中国浙江省温州で生誕。叔父を頼って19歳の時(1925、大正14年)単身長崎へ。以後、叔父を探して大阪、東京などに移ったのち、1927(昭和2)年、喜多方に移り住んだという。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[66] 総務省公式サイト「台東区における戦災の状況(東京都)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/state/kanto_25.htm

[67] 下谷区(したやく) 昭和22年まで存在していた東京の区で、現在の上野駅、上野公園、谷中霊園、三ノ輪、入谷などの一帯。浅草は「浅草区」に属していた。

[68] 公益財団法人 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立され、公益事業を行う法人のこと。公益社団法人は、法律で定められた23の公益目的事業のうちいずれかを行うことが必須で、例えばそれは「学術及び科学技術の振興を目的とする事業」「文化及び芸術の振興を目的とする事業」などである。そのため、公益社団法人は法人としての社会的信用力が高いとされている。

[69]「東京大空襲・戦災資料センター」の『東京大空襲とは』 WEBサイト https://tokyo-sensai.net/about/tokyoraids/

[70] 尼崎「大貫」公式サイト https://www.daikan-honten.com

[71] 杏香楼 1890年代に南京町の南側、現在の中央区栄町通1丁目で開店した広東料理で、神戸最初の本格的中華料理店と言われている。

[72] 1975(昭和50)年以前創業のラーメン提供店一覧 ボクのブロ「グノスタルジックラーメンⅠ~Ⅳ」

Ⅰはhttps://blog.goo.ne.jp/buruburuburuma/e/ea80328da5637419ffc3a09667009348

[73] 丸デブで食べたボクの記録 ラーメンデータベース(RDB)

https://ramendb.supleks.jp/review/1133707.html

[74] 『ウォーカープラス2017年9月23日更新版』https://www.walkerplus.com/trend/matome/article/120324/

[75] 高山本線の快速電車 富山県庁の公式サイトによれば、昭和9年10月に富山~岐阜間が全通した。また岐阜~高山間では快速電車が昭和9年12月から運行され、同駅間を3時間で結んだとある。

[76] 潘欽星氏 氏の「潘」という姓は「藩」と記している書籍等もあるが、本人に直接インタヴューした記述がある書籍「日本めん百景」(安藤百福・編、フーディアム・コミニュケーション。1991(平成3)年9月刊)に記載のある「潘」とした。