■親子三代萬来軒水元店 この小さな、密かな人気店の萬メン

・・・2022年、神無月。汗疹と格闘した夏はすっかり記憶の中に仕舞われた。もはや厚手のブルゾンが愛おしい季節が近づいているのか。そのブルゾンを車の後部座席から取り出し、羽織る。そして、思う。「この店、こんな住宅街での営業は厳しかろう」と。おそらくは100人が100人、そう感じるに違いない立地だ。最寄り駅、はというとJR常磐線、京成金町線の金町駅、か。2kmほどの距離だから歩くと、そう、20分では少々足りないだろうな。ビールを飲みたいから車で来たくはなかったが、この立地では仕方なし。体調に支障がなければ2kmなぞ散歩の距離にも全く足りない。しかしまあ、「がん」になって4年近く、還暦も過ぎた。相応の自分に背を向けて、反転攻勢するのも嫌じゃない。しかし、今のボクの状況ならば、車で来て、アルコールを体内に入れない選択肢はベターであろう。それが分からないほど、ボクはボケていないって。

ボクは、店の扉を少し開け、スタッフに駐車場の場所を聞き出した。なんだ、すぐそばじゃないか。

車を停めて再び店に。正午をほんの少し過ぎたあたりの店内は、数人の先客はいるにせよ、弛緩した空気が滞留している。それはこの日が土曜であるから、か。それに客層が・・・リーマン風の客は皆無で、地元の方が多いから、ということもあるだろう。要は、時間の経過などさほど気にならないという人たち。整頓がきちんとされている店内は、小上りの席も10以上あって、意外に広い。

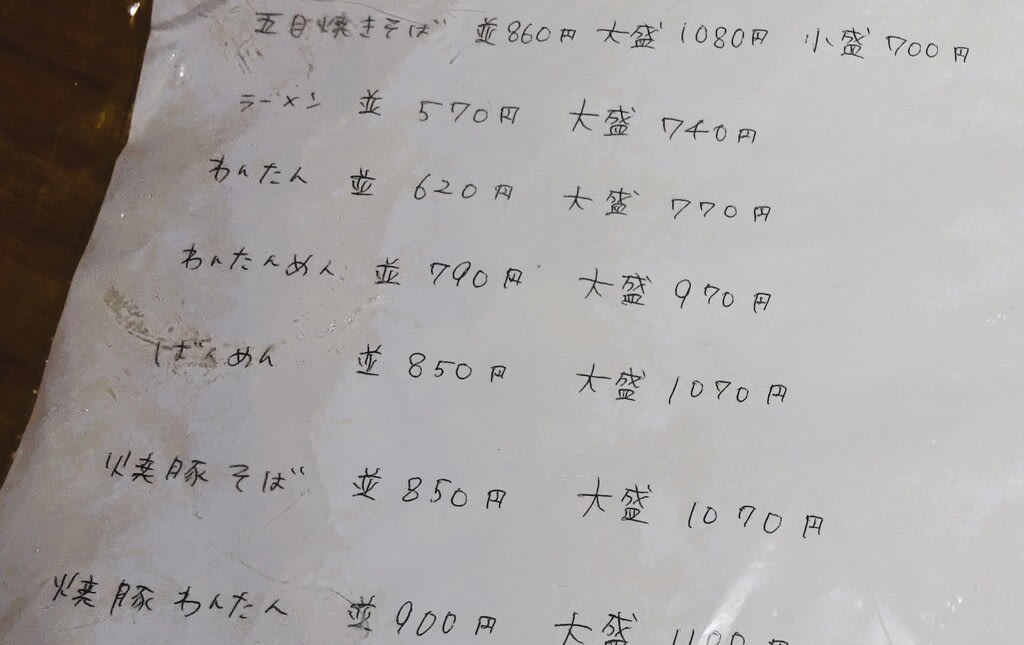

バンメンをお願いします、バンメンって品を置いている店は少ないんですよね、いつ頃から営業されているのですか、と若い女性スタッフに矢継ぎ早に質問する。すると「お母さん~、お客さんが聞きたいことがあるそうです」。

え? いや、その・・・そんな大げさにしないで・・・まあ、有難いことであるのだが。お母さんと呼ばれた女性が厨房から答えてくださった。「私が産まれた年、昭和38(1963)年から営業しているのですよ。うちの主人のお爺ちゃんが店を始めたのね」。

脇からご主人も加わってくださった。ご夫婦とその娘さんの三人で店を仕切っているそうだ。いや、娘さんにはちっちゃいお子さんもおいでだ。以下、伺った話を中心にまとめてみよう。

此処、萬来軒水元店の創業は1963(昭和38)年、亀有にて。現在のご主人の祖父の方が店を開き、間もなくこの場所に移ったそうだ。「バンメンというのは、屋号の“萬来軒”から“萬”の字を取って付けたのですよ。まあ、言ってみれば店の看板メニューということです。だから、うちのグループの店はだいたいバンメンがあるのですが、それぞれ少し内容が違うんです。五目うま煮そば、なんでしょうけどね、その点は共通でも、やっぱり独自性を出さないと、っていうことなんでしょうねえ」。

ボクが“辨麺”についてほんの少しだけ講釈を垂れる。すると「横浜の古い店に“バンメン”提供店が多いのですか? それは知りませんでした。え? 横浜のバンメン(辨麺)も五目うま煮そば、みたいなもの? へえ・・・それは偶然なのかなあ?」。

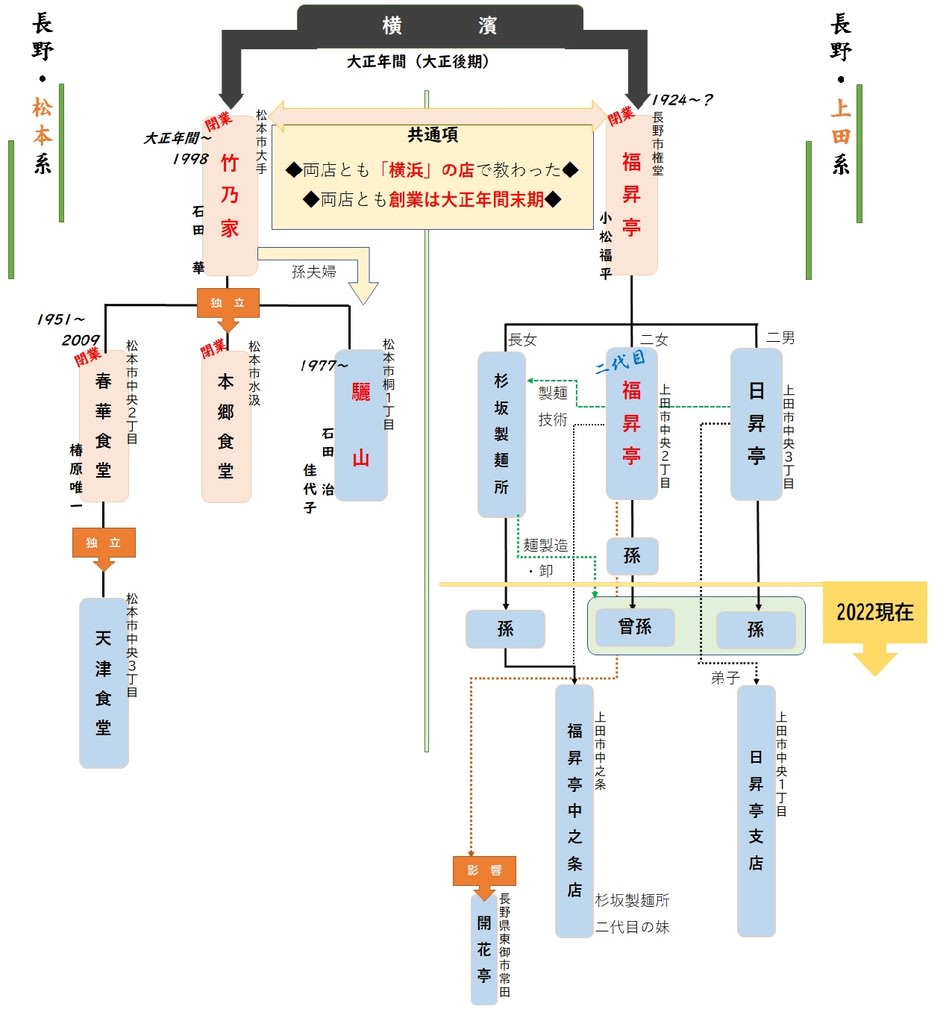

ボクは、自作の“萬来軒系統図”を取り出し、それを見ながら奥戸店にあった寄贈鏡に話を向ける。すると、奥戸(西小岩)店とは今も頻繁に交流がある、国府台の店も流山の店も〇〇さんと△△さんがやっているのよねだから当然同じグループなのよね等々、先ほどから書いている通りの話を聞くことができた。そして、ルーツは六軒島にかつて存在していた店、すなわち六軒島萬来軒であること、その店の基となる店も今も健在等々。

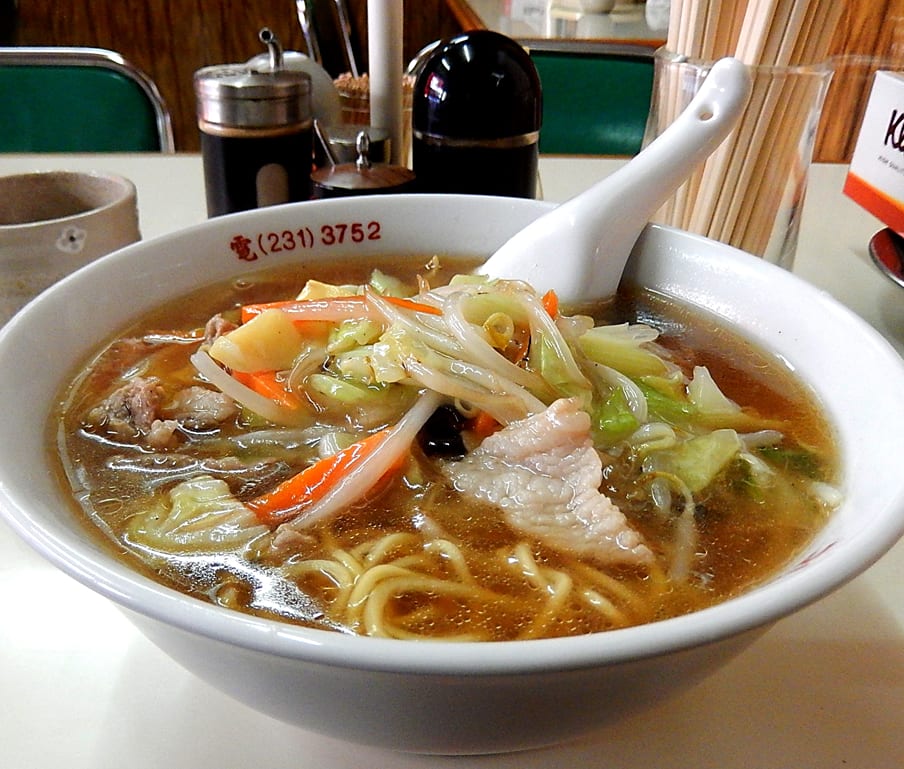

そうこうしているバンメンが、この店では“萬メン”と表記される料理が届けられた。そして・・・

丼の中を見た瞬間、ボクは思った。ああ、やっぱりな、これは“辨麺”だ。すなわち、五目餡かけそば、あるいは五目うま煮そば・・・。しょっぱくもなく、甘すぎることもない、悪く言えば個性は控え目、その分、多くの客が満足する味。麺は町中華にありがちな軟いものではなく、噛み応えのあるもの。具材は、白菜をメインとした野菜と豚小間肉、それを片栗粉、餡でまとめる。そして、まとめているのが更にもう一つ。たまご、だ。そうだね、横浜の玉泉亭の辨麺もこんな感じだったな。

帰り際、奥さんが、いや、最初に応対してくれた若オカミが、赤ちゃんを抱いて餃子を作っているのが目に入る。「元気だね~バイバイ~」とちっちゃな、もみじのような掌を握って、外に出た。親子三代、このちっちゃな子が四代目になる日は随分と先だな、なんて思いながら店を後にする。

(萬来軒水元 と バンメン<萬メン>。2022年10月)

さて。表記を、改めるって、書いたよね。バンメンを提供している萬来軒系の店舗群を、「六軒島萬来軒系」と呼ぶってね。

で。

横浜系辨麺≒五目うま煮そば、五目餡かけそば。

六軒島萬来軒系バンメン≒五目うま煮そば、五目餡かけそば。

だから。

横浜系辨麺≒六軒島萬来軒系バンメン

ただし、つながりは、ない。というより、現時点では見つけられない。

横浜系辨麺≒六軒島萬来軒系バンメン(萬、万メン)。

さて、これは単なる偶然か、あるいは、六軒島萬来軒(=B店)と横浜のいずれかの辨麺提供店とは接点があり、六軒島萬来軒(=B店)の主が、横浜系辨麺のことを知ったうえで、暖簾分けをした店(=六軒島店の出身者のグループ店)に、萬来軒の“萬”の字を当て萬麺として店の看板メニューにしようと勧めた、のであろうか? そしてその答えは見つけることができるのだろうか?

ところで。

此処まで読んでくださっている方、ボクがまだ六軒島萬来軒のことをB店と併記しているのを不自然に思わないか? 六軒島萬来軒、とだけ書けばいいのに、敢えてまだB店と書いているのには当然理由がある。そして少し遡って「・・・そのB店の元となった店もまた現存している」とボクは書いているが、“B店の元となった現存店”(仮に中華M店とする)について、ボクはまだ明かしていない。

前述した代田橋の萬来軒総本店についてこんな書き方をボクは、した。

『1933(昭和8)年、代田橋にて「萬来軒」二号店開業(店主・福原氏)。のち、「萬来軒総本店」となる。いっとき40店舗まで増えた』。

萬来軒の総本店、と名乗るからには随分と暖簾分けもしたのだろう。それに福原店主はもともと四川料理で著名な陳 建民氏に仕えたそうであるから、関係がある料理人や中華店は相当数に上るはず。だからその40店の中に、この店=B店の基になった店、中華M店はあったのかも知れない。

その店、中華M店というのはかつて葛飾区四つ木に存在していた『萬来軒』(以下『四つ木萬来軒』とする)、という店なのだ。1950(昭和25)年の創業である。その四つ木萬来軒も、今はもう、ない。

あれ? ボクは少し前に『さらに遡ってそのB店の元となった店もまた現存している』と書いた。それと矛盾している話だが、『ただし、屋号は萬来軒ではない』とも書いている。そう、つまりは四つ木萬来軒という屋号の店はないが、別の名称でしっかりと営業されている、人気店があるのだ。実はこの話、ボクは2017年11月、国府台の萬来軒に伺った際、RDBレヴューで触れているのではあるが・・・。

その店、B店[六軒島萬来軒]の元となった店[中華M店]とは、当時の四つ木萬来軒で、現在の[中華麺屋 まんまる]。

(左:「まんまる」の看板のある”〇に萬”。

(右:「まんまる」の外観全体)

京成線四ツ木駅徒歩圏にある「中華麺家 まんまる」の運営会社は、“株式会社 萬来軒”である。現在の「まんまる」のご主人の実家だった店の屋号である。「まんまる」に行くと、正面看板に大きく“〇の中に萬”の字体があるのが分かる。六軒島萬来軒の主の出身店はこの「四つ木萬来軒」、今の「中華麺家 まんまる」の先代の店であった。しかし注目すべきは、四つ木萬来軒が、いっとき40を数えたという代田橋の萬来軒総本店の系列だったかどうか、である。

ボクの自宅からなら四つ木はさほど遠い距離ではない。2022年の11月のある日、まさに小春日和の穏やかな日で、かつボクの体調が比較的安定した日に、話を聞きに、というか、食事をしに、出かけたのである。「まんまる」にはかつて2度ほどお邪魔したことがあるので、味も店の雰囲気も心配ない店ということは承知している。

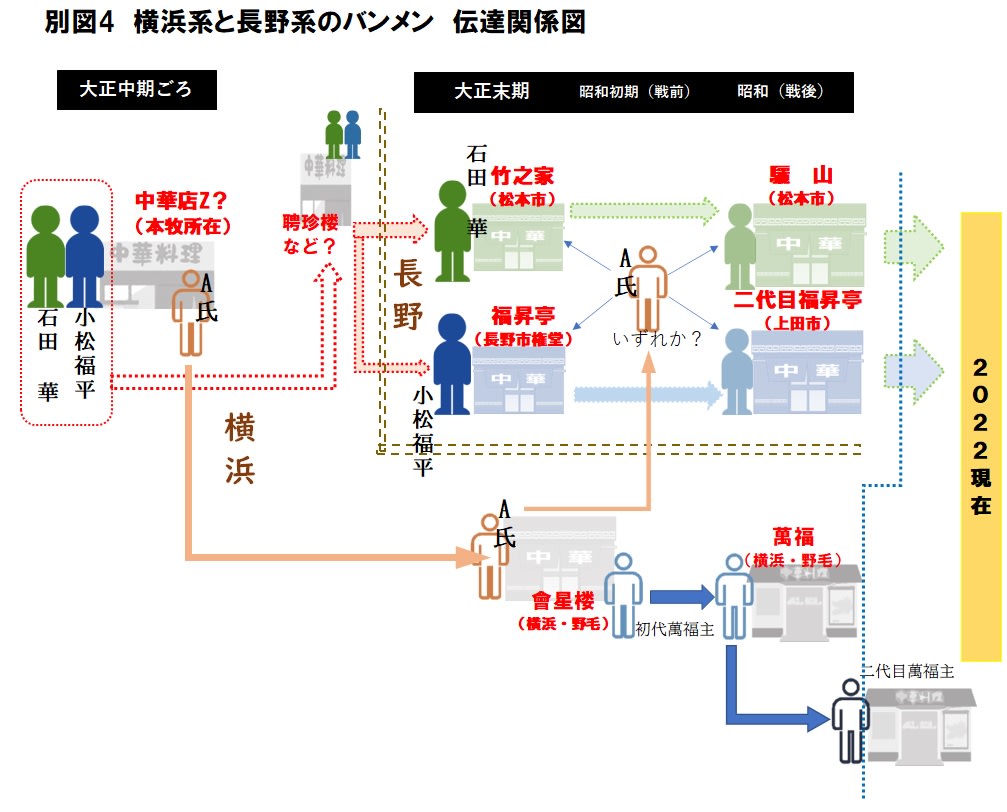

その話は少し先送りにして、ちょっと話を戻す。廃業してしまった代田橋の萬来軒総本店は、1924(大正13)年創業の幡ヶ谷萬来軒を基にする(現在は府中市所在)。大正13年というのは、横浜で辨麺が広まったほんの短い期間の終わりごろの年に合致する。つまり、

大正末期、横浜のいずれかの店⇒(幡ヶ谷)萬来軒⇒(代田橋)萬来軒総本店⇒戦後、四つ木萬来軒⇒六軒島萬来軒⇒奥戸、水元、新小岩、国府台、流山の各萬来軒

このようにしてバンメンは伝わっていったとも考えられなくはない。その際、幡ヶ谷の萬来軒は、「辨麺を看板メニューにしたらどうだろうか? 辨麺と漢字で書くと内容が分かりづらいから、“萬来軒”の萬、の文字を取ってバンメン、としたらいいのでは? もちろん、中身は五目うま煮そば、すなわち横浜のいろいろな店で出している辨麺と基本は同じだ。しかし各店で独自色を出しても良いとしよう」と話したとしても、まあ、おかしくはない。

それでは、ちょっと「まんまる」の話をしよう。

・・・「中華麺屋 まんまる」の最寄り駅は京成押上線四ツ木駅。普通電車しか停まらない小さな駅だが、降車すると知らない人はびっくりする。とにかく「キャプテン翼」一色。壁面や階段など、ちょっとスペースがあろうものならそこには必ずサッカーボールなどが転がって(壁画とかだが)、さながら本物のフィールドがあるような錯覚に陥る・・・なんてことはまあ、ない。原作者が四つ木出身からということなのだが・・・。同駅の1日当たり乗降客数は約16,000人。ここ数年上昇傾向にあるにせよ、決して多い方ではない。乗降客がガタンと減る日中は、なんだか翼君も寂しそうである。

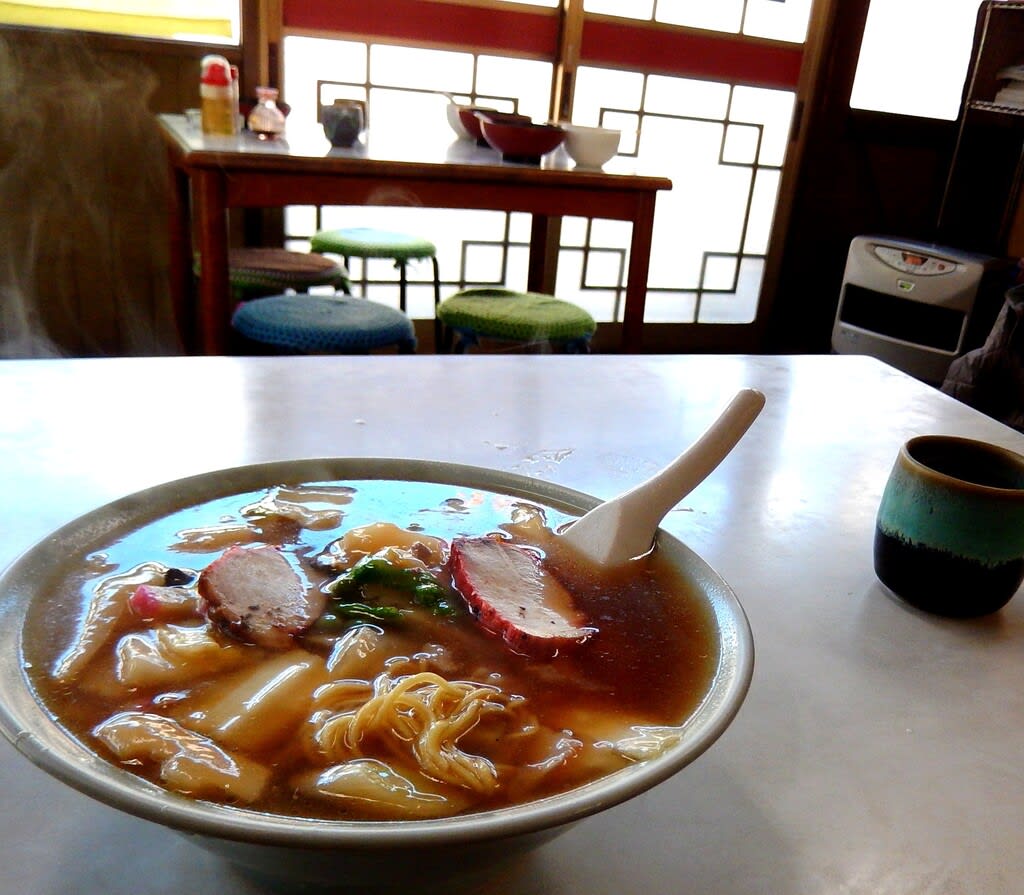

その四ツ木駅から5分ほど歩く。ご多分に漏れず、ここもまた見事なまでにシャッター街になった商店街の中に、そこだけ人が集まっている店がある。「まんまる」だ。小奇麗な小型のマンションの1階にある。「まんまる」が創業してちょうど20年、前身の四つ木萬来軒から数えれば70年超となる老舗中華(ラーメン)店なのだ。

店主は藤ノ木さんと仰る。今から30年以上も前のこと、荻窪の某ラーメン店で食べて衝撃を受け、当時勤務していた中華店を辞めてそのラーメン店で修業を積んだそう。店内はテーブル席を巧みに配置した全24席で、家族連れもOK。橙の電球色が店の中を温かく照らし、木(もく)を多用していることもあって、ぬくもりを感じさせる。お酒や肴の種類も多いから、夜来ても十分愉しめるお店だ。

頂いたのは、カレーつけ麺。それがたいそう旨かった、小岩の一燈系の店が無くなってしまって、最近満足できるカレーつけ麺にはお目にかかっていないが、此処のそれはイケル。辛さはもっと強くしてね、と思うのだが、“面”で攻めてくるようなスパイシーさはなかなかである。麺はもちろん自家製。弾力がしっかりしている優れもの。チャーシューは脂身がほとんどない。好みだろうが、ボク的にはちょっとアブラは欲しいよねという感じ。味玉はデフォルトで1個付いてきて、水菜の緑が美しく彩る。ボクは辛いネギトッピしているが、通常のプライスは850円。コストパフォーマンスも良好である。

で。若い女性スタッフに別図―2の印刷物を渡し、昭和25年の四つ木萬来軒以前の話を聞こうと思ったのだが、今日は分かる人がいないので後日、ということになった。そして数日後、分かる人=社長の藤ノ木さんが電話口で話してくれた内容の要旨は以下の通りであった。

『ええ、店はもともと祖父が始めたんですけどね。新潟出身でして、親戚なども連れて上京して、それで店を開いたと聞いています。僕が子どものころ、多分萬来軒のグループの集まりだと思うのですが、随分と人が集まるなあ、と感じた記憶があります。人脈は豊富だった人なんですね。(筆者のボクが萬来軒水元店で、グループ店は縁戚経営が多かった、という話を聞いていたのでその話をすると)そうですね、新潟の人たちだったかも知れませんね。

六軒島萬来軒のことは、なんとなく覚えていますが、場所などはちょっと分かりませんし、祖父が昭和25年以前にどこかで修業したとか、そんなことも知らないのです。親父(筆注・藤ノ木さんの父上)なら分かるかも知れませんので、聞いておきます』。

とても親切にご対応いただいた。お父上の件は、近々またお店に伺うのでその際にお聞かせください、と申し上げて電話を切った。言い訳がましいし、あまりもう書きたくもないのだが、その電話以来、体調が悪化して外出がままならない状況が続いている。藤ノ木社長には申し訳ないのだが、とりあえずこの段階でネット上にUPさせていただくこととする。

この通り、今の状況を書いてしまえば、現在は府中にある幡ヶ谷萬来軒、代田橋にあった萬来軒総本店(廃業)と、四つ木萬来軒の関連は不明のままなのは残念。しかし一点、また想像を逞しくさせる話を提供させていただこう。

藤ノ木社長の、お爺様のお話。似たような話をどこかで聞いたか、読んだような記憶があった。さて、それはどこだったろう? 雑誌だっただろうか? またごそごそと資料やら史料、雑誌やネット記事を、かすかに残っていた記憶をたどって調べた。

あった。「町中華探検隊がゆく!」という書籍(注12)である。

『おやじが上落合に独立出店(筆注・幡ヶ谷で創業。戦争で焼失したのちのこと)して、ここ(筆注・府中)に移転してきたんですけど、40軒も広げたのはうちのおじいさんじゃなくて、福原さんって番頭さん。新潟の方なんですけど、馬力があって、親戚も呼んであっという間に増えたみたいです』。

この部分、話しているのはなんと、都内の萬来軒創業店の一、1924(大正13)年創業、幡ヶ谷萬来軒(現所在地・府中)の三代目ご主人・下山義則さん、である。萬来軒を40店にまで増やした功労者は、その萬来軒の福原さんという番頭さんで、新潟出身で、親戚を引き連れて、と。

さあどうだろう? 偶然かも知れないし、四つ木萬来軒初代がその40の中に入っていたかも知れない。そして、ボクはこれ以上、調べる気持ちが無くなった。想像をして、話を創造することを楽しみたいから、である。

※追記 2023(令和5)年1月30日

淺草來々軒の小説版を書いている。実は主治医から「あと数週間」と最後の通告を受け焦っているのだが・・・。以下事実をどう判断していいのか、現時点では悩んでいるものの、大きな可能性が一つ、ある。

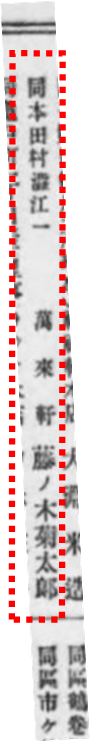

來々軒の古い資料を探しているとき、萬来軒の新たな事実を示す資料を見つけた。四ツ木萬来軒は少なくとも大正末期、葛飾区四ツ木にて存在していたのである。

引用は『飲食料通信社、「大東京の現況:飲食料品業界専門」、大正15刊』である。「東京支那料理業組合」の名簿が登載されている。この機美合町が淺草來々軒の二代目・尾崎新一氏なのであるが、組合員の中においでになった人物と、店。それは。

”府下本田村 澁江一 萬来軒 藤ノ木菊太郎”。

店の所在地「本田(ほんでん)」は葛飾区の地名であって、例えば現在でも「本田警察署」というふうに名称が残っている。現在の地名で言えば「葛飾区四ツ木1~4丁目など」である。さらに「澁江」という町名は、葛飾区昭和七年版の地図を見れば、京成線四ツ木駅周辺であることが分かる。そして経営者が”藤ノ木”氏。結構珍しい姓である。これからすれば、すなわち、四ツ木萬来軒は独立した店舗として大正時代から存在していた。となれば、大正末期の横浜において、辦麺の存在を知りえた可能性は十分にある、ということである。真実は、無論、分からない、ではあるけれど。

”府下本田村 澁江一 萬来軒 藤ノ木菊太郎”。

店の所在地「本田(ほんでん)」は葛飾区の地名であって、例えば現在でも「本田警察署」というふうに名称が残っている。現在の地名で言えば「葛飾区四ツ木1~4丁目など」である。さらに「澁江」という町名は、葛飾区昭和七年版の地図を見れば、京成線四ツ木駅周辺であることが分かる。そして経営者が”藤ノ木”氏。結構珍しい姓である。これからすれば、すなわち、四ツ木萬来軒は独立した店舗として大正時代から存在していた。となれば、大正末期の横浜において、辦麺の存在を知りえた可能性は十分にある、ということである。真実は、無論、分からない、ではあるけれど。

大東京の現況:飲食料品業界専門、大正15年刊。

■佳境に入る前に、焼きそばは如何?

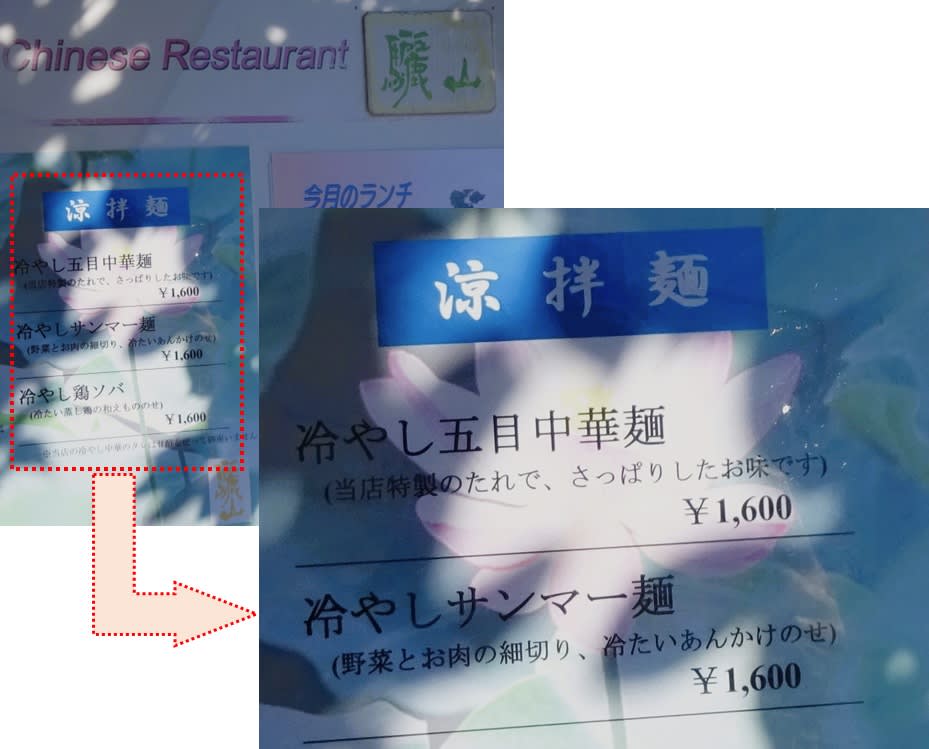

さて、今度はいよいよ長野である。が、その前に「長野ソウルフード・焼きそば」について書いておかないとならない。これは長野に「バンメン」が誕生してほぼ100年、決してメジャーな食べ物でない、というより全国でも提供店はたかだか20とか30程度しかない極めてマイナーな麺料理「バンメン」が、一世紀も経ってなお食べられ続けている背景になっているのは、この「焼きそば」があってこそ、だからだ。

ちなみにボクは、長野という土地とほとんど接点がなく、餡掛け焼きそばが長野のソウルフードとして有名だなんて、最近まで全く知らなかったのだ。

ともあれ、長野の餡掛け焼きそばをネット検索すると“信州のソウルフード”として、とにかくたくさん提供店が紹介されているのが分かる。そして、『信州焼きそばの文化の源流となるのは、かつて長野市権堂にあった△△』と続くのだ。△△については、これから明らかにしていくにして、発祥とされる時期は『大正13年』、つまり1924年、今から98年も前のことだ。

この信州名物焼きそば、1924年にいきなり空から降ってきて有名になった訳ではない。△△の創業者、小松福平氏というのだが、もともと横浜で働いていて、1924年に長野市権堂に店を開いたそうであるが、後述する。

現在、ボクらが“焼きそば”と聞くとどんなイメージを持つだろうか? 外食して、焼きそばの提供店として思い浮かぶのは中華料理店が多分筆頭に来て、それからお好み焼きの店とか、焼きそば専門店、とかだろうか。いや、最も多く食べられているのは、夏祭りや花火大会、縁日などに出店する屋台だろう。外食でなくとも袋めん(乾麺)、蒸した袋めん、カップ麺などもあって、結構な人気料理(?)だ。味としては、多分圧倒的にソース焼きそば、だろうが、塩焼きそばもあれば、麺が揚げてある餡掛けカタヤキソバもある。中華店に行くとよく品書きに「焼きそば(やわ・カタ)」なんてあるのを見かける。

焼きそばに関して書き始めると、長文になるのは必至だし、なにより本稿は焼きそばをメインに書いていないのでこの辺でご容赦いただく。

ボクの手元には研究会の著作『お好み焼きの物語』(注1)があるから、例によって(少々長いのだけれど)引用してみよう。簡潔に、非常に的を得た表現で・・・つまり今ボクが書きたいこと、本稿で伝えたいこと、を的確に描いている。

『明治36年に出版された「横浜繁盛記」(横浜新報社著作部編)に、南京町(筆注・横浜中華街)で提供される料理とその日本語名が書かれている。各色炒麺(かくしよくしやめん)に対する日本語名は“やきそば”であった。焼きそばという名前は、中華料理の炒麺に対応する日本語名として、横浜中華街で生まれた。現在は焼きそばというと真っ先にソース焼きそばのことが思い浮かぶが、本来は中華料理の炒麺を意味する言葉なのである』。『作家の一瀬直行(筆注・13)は、関東大震災後から昭和初め頃の浅草における大衆食堂のメニューを「懐かしの浅草」(浅草走馬燈所収)に記録してある。その支那料理の欄にはニクヤキソバ20銭、(中略)がある。支那そば(ラーメン)が10銭なので、ヤキソバ(炒麺)はやや値段高めのメニューだったようだ。この炒麺、実際には炒めるのではなく、揚げた麺にあんをかける方式が主流であった』。『明治31年生まれの版画家森義利(筆注・14)がお気に入りの中華料理は大勝軒のヤキソバだったが、そのヤキソバとは“上のあんかけのある、カリカリの堅いほうの焼きそば”だった(幻影の東京下町 森義利)。サトウ・ハチロー(筆注・15)もこの大勝軒の焼きそばは揚げ具合がいいと評価している(僕の東京地図 サトウ・ハチロー)。』『現在でも揚げた中華麺を“かたやきそば”という名前で呼ぶが、この奇妙な名前は昭和のはじめにはすでに存在していたのだ』。

この引用文には、いくつか重要な言葉が散りばめられている。

一、焼きそばは、明治後期から横浜中華街において提供され始めた。また、“焼きそば”は本来、中華料理の“炒麺”を意味する言葉だった。一、昭和初期のまで間、炒麺とは揚げた麺にあんをかける方式が主流だった。一、版画家・森義利のお気に入りは『大勝軒のヤキソバ』で、そのヤキソバとは“上にあんかけのあるカタヤキ“だった。なお、ここでいう”大勝軒“とは年代的に人形町系大勝軒である。

つまり焼きそばは、明治後期に横浜中華街で提供され始めたものであり、昭和初期までの主流は“五目餡掛け焼きそば”であった。そして、日本橋大勝軒、である。大正末期にこの店の系列は、本店(日本橋人形町。路面店の開業は1911もしくは1912=大正元・2年)、茅場町(1914=大正3年開業。現在は非系列)、馬喰町(日本橋横山町。1924=大正13年開業、2018年ごろ廃業)の3店が存在した。昭和初期まで範囲を広げると、浅草支店(1933=昭和8年開業。廃業)、三越前(日本橋本町。1933=昭和8年開業、2019年廃業)の2店があった。いずれにせよ、日本橋大勝軒(とその系列店)が、何らかの形で横浜中華街あるいはその周辺の店と関連があったか、その影響を受けていたという傍証になる。

(閉店してしまった日本橋横山町の大勝軒と、人形町系で唯一の現役店・浅草橋店の看板)

ここはぜひ覚えておいていただきたい。これから登場する長野系バンメンに関する重要人物二人。大正末期に横浜で働いていた小松福平氏と、中国人で上海~横浜間の航路料理人だった、石田 華(か)氏。この二人、横浜で覚えた料理はいろいろあるが、そのうちの一つが炒麺、すなわちそれは“焼きそば”で、それは揚げた麺にあんをかけ、それを混ぜて食べるもの。それはすなわち、

辨麺ではなく、拌麺。

であった・・・とボクは確信している。

- - - - - - - - - - - - - - - -

(注12 「町中華探検隊がゆく!」⇒町中華探検隊/著、株式会社交通新聞社、2019年2月刊)

(筆注13 作家・一瀬直行⇒1904年~1978年。浅草出身。1938年「隣家の人々」で第7回芥川賞候補)

(筆注14 版画家・森義利⇒1898年~1992年。合羽摺の第一人者。日本橋生まれ。数枚の薄い和紙を柿渋で塗り、張り合わせて仕上げた強靭な渋紙に描画し、作品の最後の仕上げに墨色で輪郭をつけて摺る「骨線摺り」を多用した技法、すなわち合羽摺りという技法によって、大多数の作品が仕上がっている。1976年、紺綬褒章。〔以上、森義利公式サイト、Wikiによる〕)

(筆注15 サトウ・ハチロー⇒詩人・作詞家。1903年~1973年。「うれしいひなまつり」「かわいいかくれんぼ」などの童謡のほか、「リンゴの唄」「ちいさい秋見つけた」「長崎の鐘」「悲しくてやりきれない」など作品多数)。

(筆注13 作家・一瀬直行⇒1904年~1978年。浅草出身。1938年「隣家の人々」で第7回芥川賞候補)

(筆注14 版画家・森義利⇒1898年~1992年。合羽摺の第一人者。日本橋生まれ。数枚の薄い和紙を柿渋で塗り、張り合わせて仕上げた強靭な渋紙に描画し、作品の最後の仕上げに墨色で輪郭をつけて摺る「骨線摺り」を多用した技法、すなわち合羽摺りという技法によって、大多数の作品が仕上がっている。1976年、紺綬褒章。〔以上、森義利公式サイト、Wikiによる〕)

(筆注15 サトウ・ハチロー⇒詩人・作詞家。1903年~1973年。「うれしいひなまつり」「かわいいかくれんぼ」などの童謡のほか、「リンゴの唄」「ちいさい秋見つけた」「長崎の鐘」「悲しくてやりきれない」など作品多数)。