| ソーシャル・マネジメントの時代―関係づくりと課題解決の社会的技法第一法規このアイテムの詳細を見る |

アサザ基金の飯島さんから薦められました。

金子郁容さんの「新版コミュニティ・ソリューション」と併せてオススメします。

マーケットとは何か?マーケティングが本来意味することはどんなことか?

マーケット(Market)というと商売ばかりと誤解されがちですが、マーケットとは金銭的なやりとりには必ずしも限定されません。

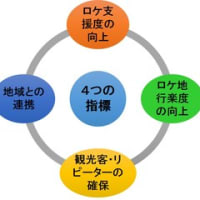

マーケットとは、”市(いち)”が行われる場であり、広義に捉えると「人が集積して互いの差異(ズレ)を補い合う、実に社交的な場(位相空間)」と言えるのではないでしょうか。そしてマーケティング(Market+ing)とは、ズレを補い合う行為そのものです。

この本来の意味まで掘り下げたマーケティングは、これまでのような需要と供給の単なるマッチングやシェアの奪い合い、市場の掘り起こしなどとは大きく異なります。

完成された商品をどこに売るか、どのように売るかではなく、モノを作る(未完成の)ところからコミュニケーションによる修正(自己変革)を重ねて、一緒に作る、消費者も生産者も作るプロセスの中で両者がそれぞれ変容し、モノが完成する頃には両者とも新しいステップに前進している。

例えて言うなら↑このようなイメージです(ISO9000sでいうならば、『プロセスアプローチ』とほぼ同義だと思います)。

このことを様々な例(自治体、営利団体・非営利団体)を通じて繰り返し唱えているのが本書の特徴です。

自戒を込めて言うならば、よくありがちなのは自己が変わらずに(もしくは変わっているつもりで)相手だけ変えようとしてしまうこと。これは高い確率で平行線を辿るか、決裂に終わります(昨年の球界や今年のメディア買収のすったもんだがイイ例でしょう)。

この考え方を地域づくりに導入した好例として、三鷹市が紹介されています。

地域づくり、まちづくり、その他のあらゆる業界にも、このマーケティングの概念を含んだマネジメントが要求される、ということで本書のタイトルになっている訳ですが、このマネジメントを実現可能にするために、本来のマーケティング(とりわけ『自己の変革と適応』)が何より必要だと解釈する方がわかりやすいかもしれません。

難を言えば、横文字がかなり多いので、戸惑う人もいるかも…。

著者の一人、井関利明氏が理事長を務めるNPO法人いちかわライフネットワーククラブ(通称i-LNC)

http://www.i-lnc.com/index.html

<参考>

ソーシャル・マーケットの将来性に関する調査研究報告書~共助・互助が支える生活の安心~経産省平成17年7月7日

http://www.meti.go.jp/press/20050707007/20050707007.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます