(インターネット新聞「JANJAN」に、この記事が掲載されました!)

野中真理子監督のドキュメンタリー映画『トントンギコギコ図工の時間』を見た。舞台は東京品川区にある普通の公立小学校。328名の生徒を持つこの学校は、JR山手線の内側、マンションや団地など住宅を含む様々な建造物に囲まれた、要するに都会のド真ん中にある。校庭は小さく、表面は土ではない。学校の向かいに公園があるものの、自然が豊かとは言い難い。しかし、決して大きくない都会のこの学校には魅力的な空間がある。それは図工室だった。

カメラは海中撮影のように浮遊しながら校内を進むと、使い古しのカラフルな木材や地域で回収された様々な廃品物が所狭しと並んでいる部屋に突きあたる。この部屋を一歩出ると、入口には「宝物室」と書いてあった。子供達はこの廃品ばかりの宝箱から、図工の材料を調達するというわけだ。映画は、図工室の内外で繰り広げられる、様々な学年の子供達の作業風景、図工専科の内野先生と子供達のやりとり、できあがった作品の数々や、子供達へのインタビューを織り交ぜながら淡々と進んでいく。クスッとした笑いや、ドキッとする子供のセリフもあるが、決してドラマティックなストーリーがあるわけではない。にもかかわらず、これはとっても素敵な映画だ。

まず図工をする子供達の表情が素晴らしい。できあがった作品の数々が素晴らしい。そして、図工を教える内野先生が魅力的だ。

図工室には、ノコギリ、トンカチ、糸鋸、なた、釘、彫刻刀など、様々な“危ないもの”が置いてある。中でも彫刻刀はケガが多いと、使用を止める学校も増えているそうだ。しかし、そんな潮流どこ吹く風と、この学校の子供達は思いっきり積極的に“トントン、ギコギコ”やっている。“危ない”なんて誰も言わないし、“うるさい”とも言われない。悪戦苦闘しながらも、自分の手で何かを作る喜びで溢れている。トンカチで指を強打することもあるだろう、刃物で手を切ることもあるだろう、木材を扱う時には棘だっていっぱいささるはずだ。でもしかし、私の目には佐世保の事件とは無縁の世界に見えてしまう。傷を負った時にどの位痛むのか、彼らはよく知っている。大事なことは遠ざけることではなくて、積極的に使うことで長所短所を知ることだ。映画には登場しないが、内野先生は子供達と次のような約束をしている。

『刃物の3つの約束』

一.ひとを傷つけない。

二.ものを傷つけない。

三.自分を傷つけない。

大人になるまでずっと覚えとけ。大人になっても覚えとけ。

この順番も大事なんだよ。

と。

道具を使って物を作るということは、人間だからできることだ。人間と動物、どっちが偉いとか、どちらが優れているとかの問題ではなくて、単純に性格上異なっている。元は廃品だった材料が、子供達の手によって命を吹き込まれる様は、いやー、もう本当に見ていて圧巻だ。たった一枚の真っ平らな板が、トラックや楽器、メリーゴーランドへと立体的な作品に姿を変えていく。作品を見ると、カラフルでユニークで本当に素敵な物ばかり。自画像だって、大人が書いたら肌色ばかりになりそうだが、青色や緑色、黄色に茶色と実に多種多様。でもそのような多様性が生まれるには、積み重ねが必要であることは間違いない。内野先生はことある毎に「人の真似をしないのが格好いいんだよ」「作品に上手い下手はない」と低学年から言い続け、何でもありの世界を盛り上げている。作業風景は笑顔ばかりじゃもちろんないが、子供達が真剣に取り組んでいるのがよくわかる。苦労した結果が形になっていくことは、子供の自信と作品の質の高さを育んでいるようだ。できあがった作品は、学校周辺の作者の好きな場所に置いてみんなで鑑賞したり、校内に飾ったりして楽しんでいた。芸術と言うと何だか美術館にしかなさそうな気がするが、本当はもっともっと身近にあっていいし、それが社会を豊かにするということが説得力を伴って伝わってきた。制作者の彼らには、私達大人以上にその真実をわかっているように思う。内野図工室の卒業生は、10年後20年後、いったいどんな大人になるのだろう。それは先生が一番楽しみにしていることかもしれない。

図工では必要に迫られてやるのではなくて、自発的に何かを作る。自然と助け合いも生まれる。一人でできない作業では助けを借りる必要があるし、大きな作品ではグループ制作で協働する必要がある。成果物の上手い下手ではなく、作ることそれ自体に意義がある。他人の評価に捕らわれず、自分の納得の度合いで仕上がりを決める。「納得するのと諦めるのは違う」と先生は言う。限られた時間の中で、自分のビジョン(想像)を立て、限られた材料と道具を使い、ビジョンに向けて創造する。材料と格闘しながら作る物を決めてもいいし、決めてから作業を始めてもいい。その過程と成果品に作り手の個性が表れる。そして大事なことに、現実は必ずしも理想どおりには進まないことを知る。作業を進めながら、様々な問題に突きあたる。

「内野先生、こういう時はどうしたらいいの?」

「ちょっと悩んでください。もうちょっと。」

欲しい材料がなかったり、手順を間違えたことで次の作業がしずらくなったり、自分の技術が未熟だったりと、材料との格闘が理想と現実のギャップを経験の中で埋めていく。折れ曲がった釘や枝を使うことが、規則正しい物の希少さと不自然さを教えてくれる。さらには「どうやって使ってやろうか」と、材料の曲がり具合を楽しめるようになる。自分が手間を掛け汗を流し、時には傷を負って創った世界に一つの作品は、完成しきった既製品や手の施す隙もない現代のオモチャよりも、遥かに愛着の持てる素晴らしいものとなっているはずだ。今最も必要とされている想像力と創造力は、この図工の時間に大いに要求され成長している。そしてそのような経験は、大きくなればなるほど機会の減る数少ない時間であることが、社会に出てから痛いほどわかるようになる。仲間達と競い合い、身近な同じ小学生の作品を鑑賞することは、もう学校にしかできないことだ。体育や音楽の時間と同様、勉強の苦手な子供の憩いの時間になるというだけでなく、勉強以外の価値基準が、世の中に存在することを知らしめる最高の好機となっている。そして、体育と音楽にはない、能力や技術を超えた正解のない表現の場が、図工には存在している。

そんな楽しくてわくわくする大切な図工の時間は、2002年度から新学習指導要領と完全5日制の導入で大幅に削減されているという。図工が好きでたまらなかった私には、残念でならない。そして少しでも、総合的な学習の時間が『物を創る』ことに充てられることを願って止まない。

最後に、この映画を紹介してくれた渋谷佳彦さん、赤字覚悟で上映会を開いて下さった城間健市郎さん、上映会を運営されていた新社会人ネットワーク「Thincuvade」の皆さん、そして映画を作った関係者の皆さんに、素敵な機会を与えて下さったお礼を申し上げたい。

舞台となった第三日野小学校(略して三日野小)のホームページ。図工室のページあり。

三日野小のロケーション

映画『トントンギコギコ図工の時間』公式サイト。上映情報あり。

NHK教育 わくわく授業「図工・美術」より

野中監督トークショー&上映会4/16(土)(株式会社カタログハウスの学校より)

野中真理子監督のドキュメンタリー映画『トントンギコギコ図工の時間』を見た。舞台は東京品川区にある普通の公立小学校。328名の生徒を持つこの学校は、JR山手線の内側、マンションや団地など住宅を含む様々な建造物に囲まれた、要するに都会のド真ん中にある。校庭は小さく、表面は土ではない。学校の向かいに公園があるものの、自然が豊かとは言い難い。しかし、決して大きくない都会のこの学校には魅力的な空間がある。それは図工室だった。

カメラは海中撮影のように浮遊しながら校内を進むと、使い古しのカラフルな木材や地域で回収された様々な廃品物が所狭しと並んでいる部屋に突きあたる。この部屋を一歩出ると、入口には「宝物室」と書いてあった。子供達はこの廃品ばかりの宝箱から、図工の材料を調達するというわけだ。映画は、図工室の内外で繰り広げられる、様々な学年の子供達の作業風景、図工専科の内野先生と子供達のやりとり、できあがった作品の数々や、子供達へのインタビューを織り交ぜながら淡々と進んでいく。クスッとした笑いや、ドキッとする子供のセリフもあるが、決してドラマティックなストーリーがあるわけではない。にもかかわらず、これはとっても素敵な映画だ。

まず図工をする子供達の表情が素晴らしい。できあがった作品の数々が素晴らしい。そして、図工を教える内野先生が魅力的だ。

図工室には、ノコギリ、トンカチ、糸鋸、なた、釘、彫刻刀など、様々な“危ないもの”が置いてある。中でも彫刻刀はケガが多いと、使用を止める学校も増えているそうだ。しかし、そんな潮流どこ吹く風と、この学校の子供達は思いっきり積極的に“トントン、ギコギコ”やっている。“危ない”なんて誰も言わないし、“うるさい”とも言われない。悪戦苦闘しながらも、自分の手で何かを作る喜びで溢れている。トンカチで指を強打することもあるだろう、刃物で手を切ることもあるだろう、木材を扱う時には棘だっていっぱいささるはずだ。でもしかし、私の目には佐世保の事件とは無縁の世界に見えてしまう。傷を負った時にどの位痛むのか、彼らはよく知っている。大事なことは遠ざけることではなくて、積極的に使うことで長所短所を知ることだ。映画には登場しないが、内野先生は子供達と次のような約束をしている。

『刃物の3つの約束』

一.ひとを傷つけない。

二.ものを傷つけない。

三.自分を傷つけない。

大人になるまでずっと覚えとけ。大人になっても覚えとけ。

この順番も大事なんだよ。

と。

道具を使って物を作るということは、人間だからできることだ。人間と動物、どっちが偉いとか、どちらが優れているとかの問題ではなくて、単純に性格上異なっている。元は廃品だった材料が、子供達の手によって命を吹き込まれる様は、いやー、もう本当に見ていて圧巻だ。たった一枚の真っ平らな板が、トラックや楽器、メリーゴーランドへと立体的な作品に姿を変えていく。作品を見ると、カラフルでユニークで本当に素敵な物ばかり。自画像だって、大人が書いたら肌色ばかりになりそうだが、青色や緑色、黄色に茶色と実に多種多様。でもそのような多様性が生まれるには、積み重ねが必要であることは間違いない。内野先生はことある毎に「人の真似をしないのが格好いいんだよ」「作品に上手い下手はない」と低学年から言い続け、何でもありの世界を盛り上げている。作業風景は笑顔ばかりじゃもちろんないが、子供達が真剣に取り組んでいるのがよくわかる。苦労した結果が形になっていくことは、子供の自信と作品の質の高さを育んでいるようだ。できあがった作品は、学校周辺の作者の好きな場所に置いてみんなで鑑賞したり、校内に飾ったりして楽しんでいた。芸術と言うと何だか美術館にしかなさそうな気がするが、本当はもっともっと身近にあっていいし、それが社会を豊かにするということが説得力を伴って伝わってきた。制作者の彼らには、私達大人以上にその真実をわかっているように思う。内野図工室の卒業生は、10年後20年後、いったいどんな大人になるのだろう。それは先生が一番楽しみにしていることかもしれない。

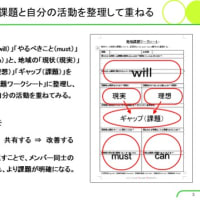

図工では必要に迫られてやるのではなくて、自発的に何かを作る。自然と助け合いも生まれる。一人でできない作業では助けを借りる必要があるし、大きな作品ではグループ制作で協働する必要がある。成果物の上手い下手ではなく、作ることそれ自体に意義がある。他人の評価に捕らわれず、自分の納得の度合いで仕上がりを決める。「納得するのと諦めるのは違う」と先生は言う。限られた時間の中で、自分のビジョン(想像)を立て、限られた材料と道具を使い、ビジョンに向けて創造する。材料と格闘しながら作る物を決めてもいいし、決めてから作業を始めてもいい。その過程と成果品に作り手の個性が表れる。そして大事なことに、現実は必ずしも理想どおりには進まないことを知る。作業を進めながら、様々な問題に突きあたる。

「内野先生、こういう時はどうしたらいいの?」

「ちょっと悩んでください。もうちょっと。」

欲しい材料がなかったり、手順を間違えたことで次の作業がしずらくなったり、自分の技術が未熟だったりと、材料との格闘が理想と現実のギャップを経験の中で埋めていく。折れ曲がった釘や枝を使うことが、規則正しい物の希少さと不自然さを教えてくれる。さらには「どうやって使ってやろうか」と、材料の曲がり具合を楽しめるようになる。自分が手間を掛け汗を流し、時には傷を負って創った世界に一つの作品は、完成しきった既製品や手の施す隙もない現代のオモチャよりも、遥かに愛着の持てる素晴らしいものとなっているはずだ。今最も必要とされている想像力と創造力は、この図工の時間に大いに要求され成長している。そしてそのような経験は、大きくなればなるほど機会の減る数少ない時間であることが、社会に出てから痛いほどわかるようになる。仲間達と競い合い、身近な同じ小学生の作品を鑑賞することは、もう学校にしかできないことだ。体育や音楽の時間と同様、勉強の苦手な子供の憩いの時間になるというだけでなく、勉強以外の価値基準が、世の中に存在することを知らしめる最高の好機となっている。そして、体育と音楽にはない、能力や技術を超えた正解のない表現の場が、図工には存在している。

そんな楽しくてわくわくする大切な図工の時間は、2002年度から新学習指導要領と完全5日制の導入で大幅に削減されているという。図工が好きでたまらなかった私には、残念でならない。そして少しでも、総合的な学習の時間が『物を創る』ことに充てられることを願って止まない。

最後に、この映画を紹介してくれた渋谷佳彦さん、赤字覚悟で上映会を開いて下さった城間健市郎さん、上映会を運営されていた新社会人ネットワーク「Thincuvade」の皆さん、そして映画を作った関係者の皆さんに、素敵な機会を与えて下さったお礼を申し上げたい。

舞台となった第三日野小学校(略して三日野小)のホームページ。図工室のページあり。

三日野小のロケーション

映画『トントンギコギコ図工の時間』公式サイト。上映情報あり。

NHK教育 わくわく授業「図工・美術」より

野中監督トークショー&上映会4/16(土)(株式会社カタログハウスの学校より)

お陰様で、無事に、それとも楽に

目標があって、プロセス(戦略)があって、その進捗状況が結果として出てくるわけですが、試験結果は結果のうちの極一部の側面を見るに過ぎないにも拘わらず、その一面を取り上げてあたかも結果の全容のように取り扱い目標にすり替えてしまうのは、あまりにも危険だし本末転倒な感じがしてしまいます。