すみません、予告しときながら随分時間を空けてしまいました。

今回は「議論の停滞を抜け出すキーワード」です。

最近は様々な立場の人が一同に会し、共通の目標に向かって議論をするというプロジェクト型の仕事が増えています。日産ではC.ゴーン前社長の下、日産リバイバルプランの一つとして、クロスファンクショナルチームとういう組織横断的なプロジェクトチームが、大きな役割を果たして有名になりました。近くにいながらこれまで交流の少なかった、距離の遠かった人同士が集まり、共通の目標に向かって議論することは、非常に意義のあることです。同じ立場の人や同じ分野の人といると、思考回路や知識範囲が限られており、斬新な発想が生まれにくくなります。松下幸之助さんも、多様なことの重要性を唱えていました。

さて、まちづくりの場面でも、TMOやまちづくり協議会など、異なる立場の人が、共通の目標である“わが街”について議論をすることになります。

ところが、文化や価値観の違う人同士で話し合うことは、当たり前のことが伝わらないことも多く、大きなエネルギーが必要です。何かを解決して前に進むために議論しているわけですが、次のようなケースが驚くほど頻繁に起こります。

原因追究の場面で、原因ばかりを話し合い、解決策まで至らない。

企業の会議でもほんとに多いんです。

「なぜ、できないのか?」

この問いが素朴な疑問から発せられても、返ってくる答えというのは「できない理由」が延々と続くだけです。人は否定形で質問されると、自己防衛本能が働いて萎縮してしまうのです。こうなると場の空気は悪くなる一方で、議論が停滞してしまいます。

これを解決するためには、「可能性を開く質問」に切り替えることがポイントになります。否定形の質問を肯定形に変えるのです。

「どうしたら、できるのか?」

こう問われた時、人は、できない理由ではなく、できるための方策を考えるようになります。議論の停滞を招く原因だった「犯人探し」から抜け出せるのです。

求めるゴールは同じでも、質問の仕方を変えるだけで、事態が劇的に変化します。

「なぜ、できないのか?」から「どうしたら、できるのか?」へ。

議論の停滞を抜け出すには、「Why?」から「How?」へ。否定から肯定へ。

可能性は肯定することから広がります。

たった一つの言い回し転換が、結果を出す議論へと当事者を導きます。是非まちづくりの議論の中で使ってみて下さい。忘れそうになったら、議論の前にホワイトボードに「どうしたら…」と書いておきましょう。

(以上は、ファシリテーションの技術の一つとして普及しています。)

次回当カテゴリーでは、「人を動かすキーワード」を取り上げたいと思います。

● 参 考 ●

日本ファシリテーション協会

http://www.faj.or.jp/facilitation/index.html

市民のためのもめごと解決・支援 日本メディエーションセンター(JMC)

http://www.npo-jmc.jp/

コンセンサス・ビルディング推進協議会

http://www.acbj.org/documents/index.html

社会の合意形成を支援するNPO:PI-Forum

http://www.pi-forum.org/

集団意思決定 Kasabakeさんの「仔猫の遊び場」より

http://www.oak.dti.ne.jp/~xkana/psycho/social/social_13/

今回は「議論の停滞を抜け出すキーワード」です。

最近は様々な立場の人が一同に会し、共通の目標に向かって議論をするというプロジェクト型の仕事が増えています。日産ではC.ゴーン前社長の下、日産リバイバルプランの一つとして、クロスファンクショナルチームとういう組織横断的なプロジェクトチームが、大きな役割を果たして有名になりました。近くにいながらこれまで交流の少なかった、距離の遠かった人同士が集まり、共通の目標に向かって議論することは、非常に意義のあることです。同じ立場の人や同じ分野の人といると、思考回路や知識範囲が限られており、斬新な発想が生まれにくくなります。松下幸之助さんも、多様なことの重要性を唱えていました。

さて、まちづくりの場面でも、TMOやまちづくり協議会など、異なる立場の人が、共通の目標である“わが街”について議論をすることになります。

ところが、文化や価値観の違う人同士で話し合うことは、当たり前のことが伝わらないことも多く、大きなエネルギーが必要です。何かを解決して前に進むために議論しているわけですが、次のようなケースが驚くほど頻繁に起こります。

原因追究の場面で、原因ばかりを話し合い、解決策まで至らない。

企業の会議でもほんとに多いんです。

「なぜ、できないのか?」

この問いが素朴な疑問から発せられても、返ってくる答えというのは「できない理由」が延々と続くだけです。人は否定形で質問されると、自己防衛本能が働いて萎縮してしまうのです。こうなると場の空気は悪くなる一方で、議論が停滞してしまいます。

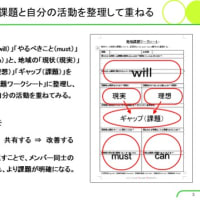

これを解決するためには、「可能性を開く質問」に切り替えることがポイントになります。否定形の質問を肯定形に変えるのです。

「どうしたら、できるのか?」

こう問われた時、人は、できない理由ではなく、できるための方策を考えるようになります。議論の停滞を招く原因だった「犯人探し」から抜け出せるのです。

求めるゴールは同じでも、質問の仕方を変えるだけで、事態が劇的に変化します。

「なぜ、できないのか?」から「どうしたら、できるのか?」へ。

議論の停滞を抜け出すには、「Why?」から「How?」へ。否定から肯定へ。

可能性は肯定することから広がります。

たった一つの言い回し転換が、結果を出す議論へと当事者を導きます。是非まちづくりの議論の中で使ってみて下さい。忘れそうになったら、議論の前にホワイトボードに「どうしたら…」と書いておきましょう。

(以上は、ファシリテーションの技術の一つとして普及しています。)

次回当カテゴリーでは、「人を動かすキーワード」を取り上げたいと思います。

● 参 考 ●

日本ファシリテーション協会

http://www.faj.or.jp/facilitation/index.html

市民のためのもめごと解決・支援 日本メディエーションセンター(JMC)

http://www.npo-jmc.jp/

コンセンサス・ビルディング推進協議会

http://www.acbj.org/documents/index.html

社会の合意形成を支援するNPO:PI-Forum

http://www.pi-forum.org/

集団意思決定 Kasabakeさんの「仔猫の遊び場」より

http://www.oak.dti.ne.jp/~xkana/psycho/social/social_13/

| ファシリテーションの技術 「社員の意識」を変える協働促進マネジメントPHP研究所このアイテムの詳細を見る |

議論の最中、「もういいじゃーん」と思って

どこかむずむずしていたとき、

感じていたのはこれだったんだ、と思いました。

完璧な解説をありがとうございます。

日記に書きとめてしまいました。

かっこいい言葉で書いてあるなあ、と感服し、

cheolsaitoさんのこの記事を

自分のブログから紹介したかったのですが、

失敗しました。

どうやったら、自分のブログからこのサイト上に

人を導けるのでしょうか??

※「トラックバック」をよくわからずにいじってしまいました。

意味のわからないものを入れてしまって、

たいへん申し訳ありません。

激アナログ人より