2020年9月、現在進行中である中国の香港弾圧。

日本に住んでいる身からすると、自由・民主主義を潰そうとする独裁主義の悪事に見えてきます。

これは善か悪か?

世界が下した判断は、なんと“善”なのです。

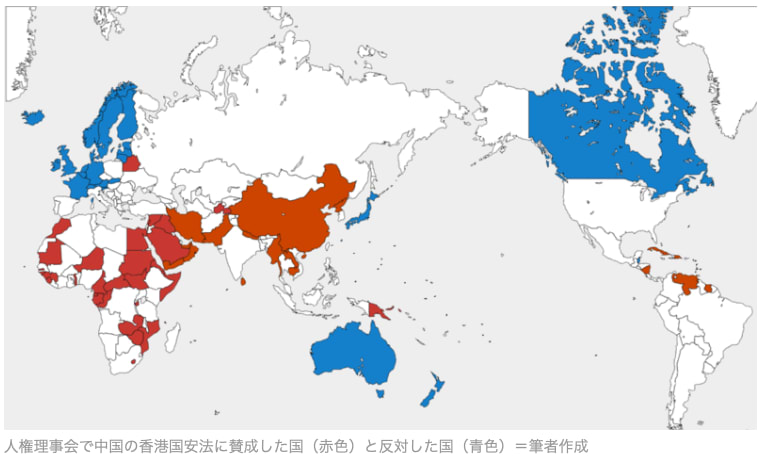

下記に紹介した記事によると、2020年6月に開催された国連人権理事会において、中国による香港国家安全維持法導入の賛否が問われ、「中国に反対」が日本や欧州などの27カ国だったのに対し、「賛成」はその2倍近い53カ国という結果が出ました。

ただし、賛成の多くが権威主義的な国だったり、中国から巨額の支援を受けている途上国だったり。

しかし、これが世界の現状であることを認めなければなりません。

つまり、現在の世界を見渡すと、民主主義より権威主義の方が多数派になっているのです。

もはや善悪では判断できない状況であり、両者のメリットとデメリットを比較分析する時期に入ったと考えるべきかも知れません。

権威・独裁主義のメリットとして、指導者が賢ければ、国の方針が実現されるスピード感が得られます。

今回の新型コロナ騒ぎでも、中国武漢のロックダウンは見事でした。

強制されることが嫌いな日本では実現できそうにありません。

自由主義の欧米では、未だにマスク着用反対運動がくすぶり続けていますし。

しかし、世界は権威・独裁主義の大きなトラウマをたくさん抱えてきました。

ヒトラー(ドイツ)のユダヤ人大虐殺。

スターリン(ロシア)の粛清。

毛沢東(中国)の文化大革命。

ポルポト(カンボジア)の文民粛正。

すべて数百万人単位の人間が殺されてきました。

ランキング一位はスターリン(2000万人虐殺?)らしいです。

そう、権威・独裁主義が道を誤ると、取り返しの付かない惨劇が待っているのです。

今回の新型コロナ騒ぎ、先ほどは武漢のロックダウンを褒めましたが、その前の武漢の患者発生を隠蔽し、世界に広げるきっかけを作ったのも習近平です。

池上彰さんの解説が思い出されます。

「法律は国民が守るべきルール」

「憲法は権力者が守るべきルール」

そう、古今東西、「権力は暴走する」傾向があるのです。

果たして人類は、どちらの道を選択していくのでしょうか。

■ 決して忘れてはならない「中国の香港弾圧を支持した53カ国」の名前と場所

スイスで今年6月に開かれた国連人権理事会で、中国による香港国家安全維持法導入の賛否が問われ、「中国に反対」が日本や欧州などの27カ国だったのに対し、「賛成」はその2倍近い53カ国という結果が出た。賛成の多くが権威主義的な国だったり、中国から巨額の支援を受けている途上国だったりする。ただ、この構図が定着すれば、国際社会における自由と民主主義の価値観を揺るがしかねず、「敗因」分析は不可欠だ。

◇支持の53カ国・地域「香港は中国の内政」「干渉すべきではない」

国連人権理事会では、中国を支持する53カ国を代表してキューバが次のような共同声明を発表した。

「香港は中国の切り離せない一部分であり、香港の事務は中国の内政で、海外は干渉すべきではない」

「国安法は国家の立法権に属する。人権問題ではなく、人権理事会で議論すべきではない」

「我々はこの措置が『一国二制度』の長期安定、香港の長期繁栄・安定に資すると考えている」

53カ国・地域は次の通り。

▽アジア=中国、北朝鮮、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、ミャンマー、ラオス

▽中南米=アンティグア・バーブーダ、キューバ、スリナム、ドミニカ、ニカラグア、ベネズエラ

▽中東=アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、バーレーン、レバノン、パレスチナ

▽アフリカ=エジプト、エリトリア、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コモロ、コンゴ共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、ソマリア、中央アフリカ、トーゴ、ニジェール、ブルンジ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、モロッコ、レソト

▽大洋州=パプアニューギニア

▽欧州=タジキスタン、ベラルーシ

賛成側で目立つのが、第一に、北朝鮮やベラルーシに象徴される「権威主義的」「独裁的」な体制だ。こうした国はそもそも「自由と民主主義」が焦点となっている香港問題への関心は乏しい。また反政府勢力の問題を抱えている国も少なくなく、国家体制を維持するための国民統制の強化に肯定的だ。国際NGO団体「フリーダム・ハウス」(本部・米国)の評価をみれば、賛成側の大半が「自由がない」「自由が限定的」に分類されている。

第二に、多くが中国の巨大経済圏構想「一帯一路」の参加国である点だ。アジアやアフリカの諸国は中国から莫大な資金援助を受けてインフラ整備や都市化を進めている。アフリカの多くの国が新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済難に苦しんでおり、中国の経済的な措置に期待している。(参考資料:かくしてアフリカは中国色に染まる――新型コロナで支援漬け)

こうした事情があり、各国は中国側の意向に沿った行動を取っているようだ。

賛成多数となったことで、中国メディアは「国際社会で広範な支持を得た」と大々的に報じている。

昨年7月にも今回と同様に国連人権理事会で、日本や英国など22カ国が、中国新疆ウイグル自治区での人権侵害に関連して中国を非難する共同書簡を出したが、ロシア、北朝鮮、パキスタン、シリアなど37カ国は「中国擁護」の立場を取った。

◇反対27カ国「国安法は『一国二制度』を揺るがす」

反対に回ったのは、日本と、圧倒的多数の欧州諸国だった。米国は2018年に人権理事会を脱退しており、その影響もあって反対に回る国は限定的だった。韓国は「諸般の状況を踏まえた」(外交当局者)として棄権した。中国を刺激する事態を避けたいという思惑があったようだ。

27カ国を代表して英国のブライスウェイト国連大使が共同声明を発表した。

「香港国安法は『一国二制度』を揺るがすもので、人権に明確な影響を与える。この法律に対する深い懸念を表明する」

「国連に登録され、法的拘束力を持つ条約である中英共同宣言(1984年)が香港の『高度な自治』や、報道・集会・結社などの自由や権利を保障している」

「香港市民の頭越しの同法制定は『一国二制度』を損なう」

27カ国は次の通り。

▽アジア=日本

▽大洋州=オーストラリア、ニュージーランド、パラオ、マーシャル

▽北米=カナダ

▽中南米=ベリーズ

▽欧州=アイスランド、アイルランド、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク

先述の「フリーダム・ハウス」の評価では、27カ国すべてで「高度な自由」が認定されている。

◇自由と民主主義の危機

香港の「一国二制度」とは、中国の一部である香港に、本土とは異なる制度を適用することを指す。香港返還に際し、中国は外交・防衛を除く分野で高度な自治を50年間変更しないと約束した。香港は「特別行政区」として独自の行政・立法・司法権を持ち、本土にはみられない言論・集会の自由などが認められてきた。ところが国安法により、この中国の国際公約は反故にされ、27年も早く終らされることになった。

中国は近年、国際的影響力を拡大させ、米国をしのぐ大国にのし上がるという野望をむき出しにしている。

一帯一路では、沿線国に資金を貸し付けて道路や港湾、鉄道、ダムなどを整備するとともに、人・物の交流を進めて「親中経済圏」を構築する。中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)は加盟国・地域が102(承認ベース)あり、ここでも南米やアフリカなどが半数を占める。これに対し、日米主導のアジア開発銀行(ADB)は68にとどまっている。さらに、政治宣伝も兼ねた新型コロナウイルス対策である「マスク外交」により、中国が医療支援したのは計150カ国に及ぶ。

こうしたプロジェクトは「責任ある大国」のイメージづくりに役立っている。中国は「内政不干渉」を掲げながら各国に投資・融資をしつつも、現実には自国のルールや価値観を持ち込んでいるという側面もある。

半面、新型コロナの発生源や中国の初動ミスを追及する動きには「経済制裁」により封じ込めを図る。香港や台湾、南シナ海問題などは「核心的利益」と位置づけ、武力を行使してでも絶対に守るという立場だ。中国側は沖縄県・尖閣諸島についても「核心的利益」と明言したことがあり、挑発行為を繰り返している。

国際的枠組みの機能が、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ政権下で低下し、国際協調や途上国への支援も減速している。その穴を埋めるように中国が影響力を拡大するため、中国台頭を歓迎する声も出ている。

強権体質である中国の覇権は、自由と民主主義を守る意味からも防ぐ必要がある。香港問題での中国批判の国際世論が頭打ちになったことを反省材料に、改めて自由・民主主義の価値観を共有する国々が結集し、状況の転換を図る時期に来ている。(参考資料:ますます権威主義的・不透明な隣国――自由・民主主義の国が結束して中国に思考の転換を促す時)