赤城山頂の大沼の小鳥ヶ島に鎮座する大洞赤城神社は元は大沼南湖畔に在りましたが約350年前に建てられた社殿が老築化したこともあり昭和45年(1970年)に遷座されました。

遷座される前の境内には鳥居や玉垣などが残されています。

以前前橋市赤城少年自然の家の利用者をガイドする時に境内に苔むした石碑があることを知りましたので詳しく調べてみました。

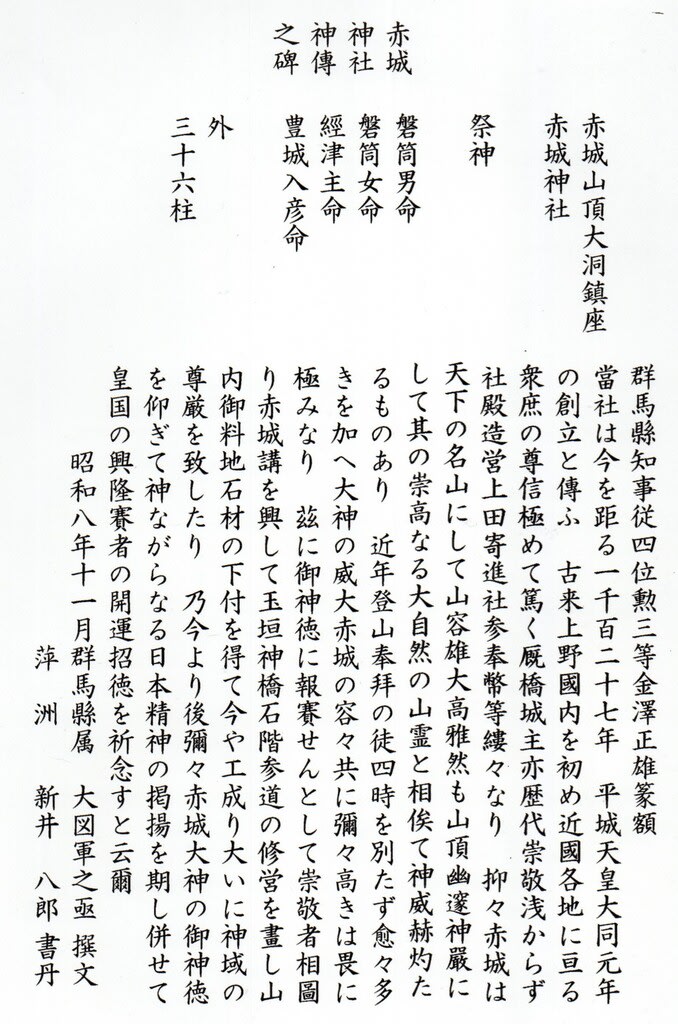

「赤城神社神傳之碑」

昭和8年(1933年)に建立されたもので、赤城講が主体となって境内の整備が行われた経緯や裏面には赤城講の賛同者の名前が刻まれていました。

苔むして一部判読し難い部分もありましたが全文を読み下し、現代語訳も試みました。

赤城神社神傳之碑

赤城山頂大洞鎮座赤城神社

祭神

磐筒男命(いわつつのおのみこと)

磐筒女命(いわつつめのみこと)

經津主命(ふっつぬしのみこと)

豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)

外三十六柱

群馬県知事従四位勲三等金澤正雄が碑の題を篆書で書く

当社は今からさかのぼること1127年前、平城天皇の御代である大同元年(806年)の創立と伝えられる。古来より上野国国内を初め近国各地にわたり大勢の人々が崇めて信仰すること極めて篤かった。歴代の厩橋(前橋)城主もまた崇敬が浅くなく、社殿を造営し上田(土地が肥えて作物が良く実る田)を寄進し参拝し奉幣等を捧げることなど度々行われた。

そもそも赤城山は天下の名山であり山の姿は雄大で気高く雅やかである。しかも山頂は奥深く静かで神々しく厳かでその崇高な大自然の山霊とが重なり合って神の威光は輝いている。

近年、山頂に登り参拝する人が絶え間なくあり、その数が益々増えている。さらに赤城大神の威大さと赤城山の姿がいよいよ高まっていることは誠に畏れ多いことである。

ここにご神徳のおかげで祈願が成就したお礼に参拝する崇敬者が相談して赤城講を立ち上げ、玉垣・神橋・石の階段・参道の修営を計画し、赤城山の御料地から石材の払下げ受けて今ようやく工事が終わったので大いに神域の尊厳を保つことになった。

ただ今より後、いよいよ赤城大神のご神徳を仰いで神ながらなる日本精神を高々と掲げることを心に決め併せて皇国の興隆と神社に参拝する人の開運招徳を祈念するものである。

昭和8年(1933年)11月 群馬県事務職大図軍之亟が文を作り萍洲新井八郎が書を書いた。

【石の階段】佐波郡玉村町の酒蔵瀬川喜兵衛の名前が刻まれている。

【軍艦赤城】

【前橋から姫路に移封された酒井家】

【神橋】

【玉垣】「青木旅館」「猪谷旅館」など寄進者の名前が刻まれている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます