(五) むんじゅる Munjuru

ご都合主義の主観の時代ばかりがまかりと通るなんて、もうたくさんだ!と、そして「平和」や「愛」や「心」や「性」といった主題なら、とっくの昔に本棚や墓場の辺りに出揃っているではないか。そんな主題を何千回、何万回だいそれて天論人駁するよりも、そうした主題を突き動かす客観視力に着目したほうがいい。修治はそういう意味で小高い戦場の丘をじっと見つめていた。

「 おそらく21世紀の後半戦は「 客観視力を結集させる世紀 」となるだろう・・・・・ 」

客観とは冷静な道筋である。万全の手立てである。また、「 人には無駄な仕組み 」であって「 人を寄せ付けぬ裂け目 」である。20世紀という前半戦、主観はいつも偉そうに居座ってきたが、これまで座らされていた客観は、本来切れたり離れたり、くっついたり重なったりして活動するものだ。客観視力は、ことさらさように主観と主観のあいだに注目し、社会の悪態を見破ってくれる。修治はそう、考えるようになった。

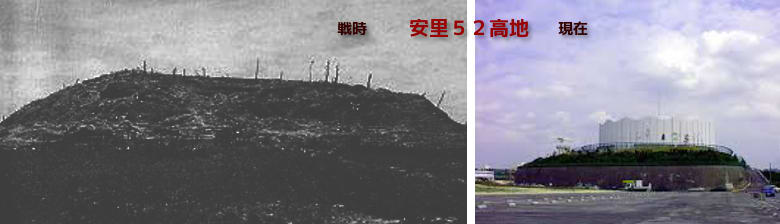

シュガーローフ(安里52高地)の一帯、今でも土地を掘り返せば人骨をはじめとして砲弾の破片など多数の戦跡遺物が見つかるこの土地の上を、観光客をはじめとして多くの人が往き交っているが、しかし残された白い水タンクのある小高い丘を振り返る人はほとんどいない。メディアビルからじっと見据えていた比江島修治は、その眼を静かにずらして上の青空にあてた。

「 5月18日、米海兵隊は、あのシュガーローフを占領確保した・・・・・ 」

安里東側のこの52高地地区は、18日早朝から猛烈な砲迫の集中火と戦車を伴う強力な米軍の攻撃を受け、日本軍も勇戦したが、午前10頃には52高地頂上付近は米軍に占領された。しかし同高地守備の独立混成第15聯隊第1大隊は18日夜、奪回逆襲を行い、19日午前2時30分頃には米軍を52高地頂上付近から撃退したが、死傷者続出し奪回は不成功に終わり、大隊は19日黎明安里北側台地に後退する状況となった。真嘉比地区の独立混成第15聯隊第3大隊も、米軍の強圧を受けながら、真嘉比南側地区の陣地を保持した。同大隊は18日夜包囲下にある連隊砲陣地の救出攻撃を実施し、連隊砲中隊、速射砲中隊の両中隊長以下の救出に成功した。

こうした敗戦はアメリカの主観、日本の主観、二つの主観がある。その沖縄を客観で一度体感しようと思いたったときに、比江島修治は、こっそりひとつの目標をたてた。それは「 日本人の場所 」という問題を自分なりに追いかけようということだった。そして今回の沖縄で「 場所と屍体 」という現在を転ぶ形骸を、往時に照らし出して連想してみるのも、正しい日本人の居場所を探ろうとする、ひとつの試みであった。

アメリカからみた大戦「シュガーローフの戦い」(日本側は安里52高地と呼称)

修治はおそらく12~20歳くらいのずっと昔、プランテーションという言葉を開拓精神の代名詞のように教わった記憶がある。

「 しかし、そうではなかった。それは、イギリスからの入植者が多数の奴隷をつかってサトウキビ栽培をして、本国に富をもたらすための工場であり企業であったのだ。その結果、生み出されたモノの一つとして、ブラジルやカリブ海域に新種のクレオールが登場した 」

また、イギリスの植民地では入植者が土地を購入した。あるいはインドシナなどのフランスの植民地では、土地は領地のようにふえていく。これがアビタシオンである。農園主の居住地のまわりにゴム園・サトウキビ畑・菜園・家畜小屋・奴隷小屋・手工業施設などが拡張していってアビタシオンとなった。そこにアビタシオンのクレオール文化が生まれてもいる。さらにヒューストン・ベーカー・ジュニアの証言でもあるが、ブルースの本質はボトルネック・ギターに乗って各地を遍歴した「移動性」と「交差性」と「流動性」によって生まれたのである。ブルースを聞くと、誰もがそこに自分と関係のあるような「場所」を感じられるのは、ブルースがその本質に非トピックな「無場所性」をもっているからなのだ。

「 おそらく、プランテーションやアビタシオンでは仲間の奴隷が死ぬと、夜になって闇との媒介人が火を焚いて仲間や死者に何をかを語りかけながら弔いをした。死者のそこには語り部により夜の物語がつくられる。奴隷たちはそのような「告別の通夜」を何年もへて共通の語法を定着させていったにちがいない。そしてそう示された場所にはきっと「内なる神」(entheos)がいる。であれば、すなわち戦後という沖縄の戦地には内なる神としてのインスピレーションが潜在して、このインスピレーションを取り出すことが日本人の精神力の牽引となる。そうだとすると、それは日本の本来へと戻さねばならない精神だといえる 」

現在では振り返ることも少なくなった安里52高地の一つでさえ「場所の永遠性」に惹かれて修治が見つめるうちに、これはものすごい内なる思想者であることがたちまち伝わってきた。沖縄には実在した戦線の裏面にこそ隠れた真実がある。そこに至る人の連続性と複雑性、差異と内包、秩序と組織、変化と適合といった日本が未来に考えるべき問題意識は、ほとんどこの沖縄によって、本来なら日本の蓄えた知覚のバリアを非常の時間で食い破ってきたと見てもよい。だが日本は戦後、日常の沖縄を、非常と感じることをしなかった。

「 教育の方法よりも「 方法の具体科学 」こそが必要ではないか、政治の方法より「 方法の具体政治 」が必要ではないか、哲学の方法より「方法の具体哲学」のほうが大事なんじゃないか・・・・・」

と、うつ病に刺戟された修治は、うつ病を客観視することで、よりラディカルな気分になってきた。

修治が沖縄で考えてみたい場所とは、日本人の「 生きている場所 」あるいは「 人間として日本人の生きる風土 」というもので、一言でいってアリストテレスからベルグソンにいたる場所論ではまったく議論にもされていなかった新しい視点で構成される居場所なのである。そしてその場所が、萌芽させる生命の動向、すなわち有機体としての分子の声を聴かせ、これを耳に傾けてみたいのだ。

「 あの小さな丘には、きっと日本の神がいた・・・・・ 」

と、ヴィヨン教授は、さも一言の詫びでも入れるように顔を青くしてうなだれた。そうしてあのとき教授がそっと机の上に置こうとした白いパナマ帽は、風にコロコロと転がり修治の足元に落ちた。すると教授はその帽子をじっと寂しげにみつめては「 君が、未来に対する創造性を期待するなら、現代の経済の発展と技術の革新に目を集中させないことだ・・・ 」と言って、修治が今思い出すことは、教授がアメリカ軍側によって撮影された安里52高地の写真数枚を破り落としたときの、脳裏に焦がされて残るあの深い苦悩の表情である。

「 あと40分か・・・・・ 」

午後3時丁度に、名嘉真伸之と落ち合うことになっていた。メディアビルから待ち合わせ場所のダイワロイネットホテルまで5分ほどで行ける。少し早目にメディアビルを降りた修治は、ホテルのそばにある県立博物館の方へと向かい、ヴィヨン教授の面影を浮かべながら歩いた。

狂い咲きして修治がながめる山桜の齢(よわい)はまだその老木という域ではない。壮年前期の一樹なのだ。世阿弥はいう「 上がるは三十四、五までのころ、下がるは四十以来なり 」と。そうして行く末を見極める時期なのである。博物館前の交差点までくると、ふと京都での出来事を脳裏から引き出した修治は、その当時、世阿弥のいう青年の若さが消えようとする四十以来の年域にいた。

「 この分目(わけめ)を知ること、肝要の花なり。・・・・・その分目とは、一体? 」

この先、どう秘すれば花と成るのか、どう行えば精神の修成をたどれるのかと思うが、そうかこれは不惑の窓なのかと、より夢中になったその時、玄関先で妻の沙樹子を訪う馴染みのある大きな声が聞こえた。

「 何んや居てはるやないか、平気なもんや 」

「 今日のは、また、えらい大きな荷(やつ)やさかいに、それもまたえらいに遠い処からや 」

一条寺郵便局員の波多野照夫である。波多野は老いるにつれて「平気」ということをしきりに言うようになった。どうやら見当のつかない横着が平ちゃらになっていくのであるが、定年で一度局を退いたが再び嘱託として配達員をやっている。腰を据えてこの男の都合に係わると、修治が知らない気楽というものが何故(なぜ)か次々に広がっていく。修治のよく知る現役のころは、貴き血筋のアンシャン・レジームさを見せびらかす嫌な質(たち)の男であったが、最近は様子がまるで違う。静謐(せいひつ)なバサラのようなものを感じさせた。どうしてかと訊(き)くと、還暦の時分に愛宕山で採った毒キノコに祟(や)られたという、巻きこまれて修治が頭を冷やすのには丁度気晴らしによかったが、波多野はそんな珍しい話を長々として帰って行った。

「 人生というものには、やはり偶然が関与するものだ 」

波多野という男の変化がそうであるように、修治と沙樹子とが出逢った縁も偶然だった。それは東京の夜中に街を歩いていて、ふと見渡した公園の何に目をとめたかという偶然である。いつ、どこで、どんな女に出会ったか。修治は生まれてきてからこの方、数多(あまた)ある女を見てきたことになる。沙樹子はその一人なのだ。女子大生であった沙樹子は、公園の外灯に赤いフィルターを取り付けていた。それは修治には、一連の星座をかたどる銀河のうちの星姫の一つに出会うような偶然であった。

「 あれが、ちょっと冬めく冷たい公園の夜陰なら、偶然はなかったのであろう 」

そう思うと、一瞬、修治はハッとした。あのとき沙樹子は夜桜の公園にいたのだ。たしか四月の中旬で満開を通り越した花はもう人知れず見向かれることのない青葉まだらの季節なのである。沙樹子はその散り残る桜木を赤く染めようとしていた。沙樹子はあのとき、出会ってみなければ決してわからない結晶的な雰囲気というものを実験しているのだと言った。法学を専攻する学生がいかなる事情でそのような実験を訝しくなるようなその偶然は、そうして特別な夜の思想までをも修治に与えた。

「 あれはそう、何かの深奥を感じた、あのキリコの形而上絵画にも似た感覚じゃないか・・・・・ 」

目的も解らない彼女の実験であることから、どうしてキリコなのかも解らないが、そのときの修治の眼は未来都市の静寂に光と影だけを泛き上がらせていた。

そしてフランスから「POSTEXPORT(ポステクスポール)」が届いたのは正午が少し前であった。

6㎏用箱とあるが、送り主はRobert Villon(ローベル・ヴィヨン)教授である。

秋晴れの穏やかな日で、京都の狸谷(たぬきだに)は比叡(ひえい)の西陰とういう質(たち)もあり、嵐山などに比べると秋色の訪れも遅く、その頃ようやく丹色(にいろ)の彩りを見世(みせ)はじめていた。

玉露を淹(い)れ立てる湯加減を計りながら、その温もりの手肌で先ほど波多野から届けられた郵便物にそっと触れてみた。早速開くには妙な慎みを覚え、一知半解(いっちはんかい)のもどかしさがあった。開く前からこんなにも開くことを憧れていた郵便物はなかったのだ。受け取る直前にすでに胸がはちきれていたといってよい。これもまた偶然である。だから先ず撫(な)でるように触れた。泛(う)き泛きしすぎて、どうにも開ける算段に迄ならなかった。修治はしばらく、まどろみの中の逆旅(げきりょ)の風景に座らされていた。

「 私は、ヴィヨン教授に訊(き)きそびれていた事が未だ数多くある・・・・・ 」

先ほど迄、山桜を見続けていたからであろう、まるで幻覚剤を飲み込んだまま、また別の映画を見ているような心持ちのである。その逆旅の中には、明るい道や暗い森を抜けていけば出会える幻想としてのヴィヨン教授がいた。しかしこの時はまだ、その幻想がどんな前後の脈絡をもっているかということなど、まったく意に介していなかった。修治は、あたかもフランス人が、フランスを思い出しているかのように、フランスをつねに香ばしく語ってくれていた、そんなローベル・ヴィヨン教授のことをひたすらに回想した。

「 もう、パリの郊外では、乗馬で散歩する人が多い。当時、よく見かけたが・・・・・ 」

サマータイムが終わって日本との時差が八時間ぐらいの少し遠さを感じるころの、フランスは日照時間を短くさせた夕暮れ時がとてもいい。どうにも人恋しくさせて、素晴らしい紅葉を随所で堪能することができる。郊外の川辺には、優雅な形の家々が続き、或日その一軒の家に伺って、田舎暮らしのフランス人に実際に会ってみると、表情も会話も柔和なのだが、言葉にはし難いほんわりとした綿にでも包まれるような体験をした修治には、石の積み重なるアンティークな秋色が印象深く思い起こされた。

「 サン・ラファエルに向かう道中もじつに良かった。しかし、トランペットの嵐には困ったが・・・・・ 」

高い山がなく台地が国土の大部分を占めるフランスでは、車窓から黄金色に色づいた黄葉をどこまでも続かせて行く。日光が流れるようにたわむれて夢幻の印象をつくりつづけていた。

じつに広大だから、修治が窓辺から望む京都の紅葉山とは断然趣きも違う。しかし親しみという一点では、見飽きた瓜生山の紅葉が安らいでいい。そんな修治の、やがて艷やかな賑わいをみせるであろう、その楓(かえで)や錦木(にしきぎ)の林をながめていた眼が、懐かしい輝きとなって十数年前の面影を拾うように捕らえると、紫煙を燻(くゆ)らした老紳士の横顔がみるみる明らかとなってきた。

「 リヴィエラ海岸を見下ろす石畳の村・・・・・ 」

太陽に干涸(ひか)らびた石畳の道を一歩一歩登っていくと、まるで中世のおとぎ話の世界が山頂に現れる。この頂上からコートダジュールを一望できる鷲の巣村がEZE(エズ)という古い山城跡の回廊であった。

夏になると修治は、かならずヴィヨン教授からこのEZEの街へ誘われて、しかも一度は一人だけでこっそり訪れた。迷路のような路地が続き、一年中花が途絶えることがない街並み、蔦の絡まる石造りの家、サラセン人の外部からの攻撃から備えて要塞化した村のそれらはあたかも中世に迷い込んだ錯覚を覚えさせた。

EZE

長い夏休みの読書後は、いつも石のパティオの日陰が転(うた)た寝の指定席で、子守のようにそっと脇に置かれた白いパナマ帽が、いつしか主人から放れ自由にコロコロと転がり遊ぶかの長閑(のどか)さも、またお決まりの光景なのであったが、修治はそんなヴィヨン教授のシルエットを居間の窓ガラスにくっきりと映し出していた。

「 Restez Fous. 」・・・・・( 愚か者であり続けよ! )

と、目覚めてはいつも口癖のようにこう語り掛けられた。ヴィヨン教授は、そうして好奇心と人生の楽しみを膨らましてくれたまえと、パナマ帽をそっと拾って差し出す修治に、さもニーチェの静香(しずか)さでも匂わせるように遠い眼をされて、さりげなく濃厚な励ましで勇気を与えてくれた人である。ニーチェもまたエズの街とは思索で結ばれているが、ヴィヨン教授とは、ニーチェの自叙伝『この人を見よ』をみずからで独自の解説を加えながら、哲学の魅力を学ばせてくれた恩師でもあった。

ヴィヨン教授がニーチェから索(ひ)いたアフォリズムの樽に、漬け熟(な)されるされるような修治の夏休みであったが、その肩の荷の重さを振り返れば、それらは皆、まさにそういう稀な心根の持ち主により与えられた貴重な時間なのであった。教授と過ごしたすべてを出来事の順に並べなおしてみること、教授からタグをつけられて贈られた書籍の数も膨大である。修治の行き先を厳密に標(しる)してくれること、ヴィヨン教授の人材教育作業とはそういうものだった。

それらは人への温かい情愛を包んでいるのだから、久しくお会いしていない異国人(エトランゼ)からの郵便物は、いかにも唐突に恩師を迎えた修治にとって、新たなときめきを抱かせる訪問客なのである。わずか二年間のフランス留学中の交流ではあったが、送る人も送られる人も、オルリー空港のターミナルで涙を流していた。そう、あの別れ方の眼差しもまた箴言(しんげん)であったろう。

「 Mon fils! Mes amis! Shuji, merci. 」・・・・・(息子よ。友よ。しゅうじよ、ありがとう)

声高々に涙を流されて、修治が、搭乗口へと消える間際まで、ローベル・ヴィヨン教授は、白い頬をまっ紅に染めて立ちすくみながら高々と両手を振り上げて見届けてくれたのだ。

人間肯定の深い思いが常にヴィヨン教授の背後にはあった。

「 君は頭もいいし、行動力もあるのだが、万事に用心深いところが、君を年齢よりも老成した感じにみせていて、周囲の眼から多少、野暮ったく思われがちだ。そこが妙に軽んじられる要因にでもなると君が困るのであるから、君には我が母国の太陽をもっと感じ取ってもらいたい 」

という、そんな教授の言葉を想い泛(う)かべて窓辺に映し返してみると、呼び戻されてよみがえる面影との再会に、懐かしさの深まりを悉皆(しっかい)と抱いた修治は、ローベル・ヴィヨン教授の後について初めて上り下りした、カスバのように曲がりくねったエズの坂道を、踏みしめて歩いた感慨をしんみりと思い出していた。

「 ああ~、僕はなんと愚かなことを・・・・・ 」

あれこれ思いだすと、正直、至らなさが恥ずかしくて、只(ただ)、詫びるしかない。

開放感あふれるここでの生活をニーチェは(エズでは、喜びのあまり小躍りしているのを人に見られ、我慢して威厳を保つのが大変だった)と回想して書き残しているのだ、と、そのように教授から教わったのだが、当時、教授を慕う修治に微塵の下心がなかったわけではない。

「 そもそも、永劫回帰の思想とは、やたら難解なモノではないか 」

そう考えて逃げ腰でいたのだ。間違って、月並みで安直な理解のし方をしてしまうことだってある。そうなると厄介は、ヴィヨン教授を「期待を裏切られました」と幻滅させ、凶状でも廻されることになったのでは帰国後の先行きが面倒であると考えていた。毛頭、哲学に没頭する気概など無かったに等しいのであるから、いささか、修治にとって夏休みの存在は煩わしことであった。

しかしヴィヨン教授が「 一切はこわれ、一切は新たにつぎ合わされる。存在という同一の家は永遠に再建される。一切は分かれあい、一切はふたたび会う。存在の円環は、永遠に忠実におのれのありかたをまもっている 」と、煙草を燻らせていう、その語種(かたりぐさ)には、妙に人を曳き込み魅了させる力があった。

そうして魅了されてみると、知らずと修治もまたニーチェと同じような開放感を味わっていた。ヴィヨン教授に導かれて、トンネルのような細い通路に入れば、粗(あら)い石組みの家、遥か窓を見開いてみればエーゲ海の光、これが思索の虎口(こぐち)かと思える体験をした。そこには教授から「 フランス的身体性 」とは何かという問題が突き付けられていたが、それこそが修治の過去と現在をつなぐ貴重な架け橋なのである。

そんなEZEとは別に、二夏の大半を過ごした「Arles(アルル)」にある教授の生家での実生活、このアルルそこが修治の「願望の僻地」なのであった。アルルはまたファーブルの愛した僻地でもある。

「 ガルディアン・ド・トロ・・・あのカウボーイの味は旨い・・・・・ 」

眼を閉じて想うと、カマルグ地方の珍しい料理が泛かんでいた。

素朴だが、じつに旨い。渋いイエローの皿の中央にカマルグ米が高く盛られ、その周りを囲むように牛スジ肉の煮込みがソースと共に盛り付けられる放牧民(カルディアン)の名物料理である。

「 これをmoche(モーシュ)(醜い)と感じ、そして美味しいと感じれば、君はすでにカルディアンなのさ 」

カルディアンの祖父、その血筋を継ぐヴィヨン教授は、この好物を食べながらJean-Henri Fabre(ジャン・アンリ・ファーブル)がやはり同じ血筋であることを伝えながら、そうして一度(ひとたび)ファーブルの昆虫記を語り始めると、修治にカマルグに棲む糞ころがしの特性までを熱心に教えてくれた。そんな面影を辿(たど)る修治は、イエローの街アルルからサント・マリー・ド・ラ・メールに至る湿地帯に生きる放牧民と、半野生化したカマルグの白い馬の美しさに覚醒させられていた。腑に落ちるも腑に落ちないも、白馬はそのすべてを引き取ってくれた。

もっとも、ヴィヨン教授は、箴言の数々の優品も、駄作も残しているのだから、人間味に溢れ、何よりも土と共に生きる営みを源とし、素朴な嵩(かさ)を重ねた深い味わいがある。そこにはジタンの青空と白馬とがいた。

「 ジタンヌのブルー・・・・・ 」

教授の印象として先ず思い起こすことは、扇を持ったジプシー女性の青いシルエットである。

よみがえり泛かぶことは五月革命のパリである。留学生は、ラテン地区で機動隊が学生約2万人のデモ参加者を殴打する光景を今でも刻みつけている。ローベル・ヴィヨン教授は「対立を深化させない解決法」を冷静に論じられていた。ジタンヌのブルーの紫煙を燻らせては、両切りのカポラルを旨そうに喫(の)み、ほんわりと遠い眼をされていた教授の表情がよみがえる。そうしてようやく、喜びと懐かしさを合い交えながら梱包を開くと、黒いコールテン布にくるまれた荷物の上に、教授からの手紙がさりげなく添えられていた。

「 la(えっ) surprise(これは)? ・・・・・これは一体!・・・・・ 」

水色の封筒の、その一枚のPapeterie(びんせん)はじつに思いがけないものであった。

便箋には「M. Shuji, comment allez-vous.Même pendant que boire du vin, s'il vous plaît lisez ceci. C'est le dernier cadeau. Eternal Love.・・・・・修治君、お元気ですか。ワインでも飲みながら、これを読んで欲しい。これが最期の贈物です。永遠の愛を込めて 」という、極短い一行の言葉で結ばれていた。

それは只(ただ)、ぼんやりとした胸の痛みを感じさせては、ふと裁ち切られてしまう、サプライズな手紙なのである。修治は、教授の思いが何かしら言い明かされぬまま、じつに教授らしく閉じられていることに微妙な不安を抱かされた。それはこれから、人間の魂の昇天のしかたを克明に描きだそうとしている不安である。荷物の底に使い古した「むんじゅる」が入れてあったからだ。

「 たしか、教授には、もう十年ほどお会いして無いが・・・最期の贈物・・・・・? 」

繰り返し何度手紙を読み終えてみても、修治には、やはり言葉の投げ掛けが奇妙に感じられた。しかも郵便物には、教授が今どこにお住まいなのか、その住所が記入されてない。以前なら手紙の交換を頻繁に行なっていたが、ここ五年間はそれも滞(とどこお)り、しかも十年もの間、一度もお会いする機会がなかった。その中には分厚い茶封筒が三つと、ワインボトル一本が入っていた。そして古いむんじゅる。

「 まだ20分ほどあるのか・・・・・ 」

ダイワロイネットホテル18階のレストラン「大地の恵」まで上ると、もう一度約束の時間を確かめた修治は、ヴィヨン教授が分厚い茶封筒の三つに区分して送り届けてくれた9冊のファイルを読み通した一夜のことを思い出しながら窓際のテーブルに腰を落とした。その黒革のファイルは、あの古く崩れかけた「むんじゅる」が加わると、まさに人間の魂の昇天のしかたを克明に描き出している。ヴィヨン教授が琉球について語りかけるそのファイルの言葉づかいは地口や冗句にも富んでいているのだが、ましてその沖縄研究が視覚と言葉をまたぐ歴史の中の、テイスト出現のプロセスともいうべき得体の知れないものの解析におよんでいることは、修治に尊敬というより、むしろ戦慄とか恋愛をヴィヨン教授の綴る琉球のそこに覚えたのだ。それほどヴィヨン教授は琉球史の研究に、魚眼のようで顕微鏡のような目玉をもちこんでいた。

名嘉真伸之との再会を心待ちにする修治は、高層の窓ガラスにヴィヨン教授を想い、沖縄にきた男の胸を熱くさせていた。

琉球舞踊「むんじゅる」