スペインファシズムの偶像となった

ファランへ党創始者・殉教者の高潔な生死

"不本意なファシスト"とも

José Antonio Primo de Rivera

y Sáenz de Herdia

1903〜1936

参考文献 『ファランへ党 スペイン・ファシズムの歴史』S.G.Payne 1961 小箕俊介 訳

『ヨーロッパの100年』Geert Mak 2004 長山さき 訳

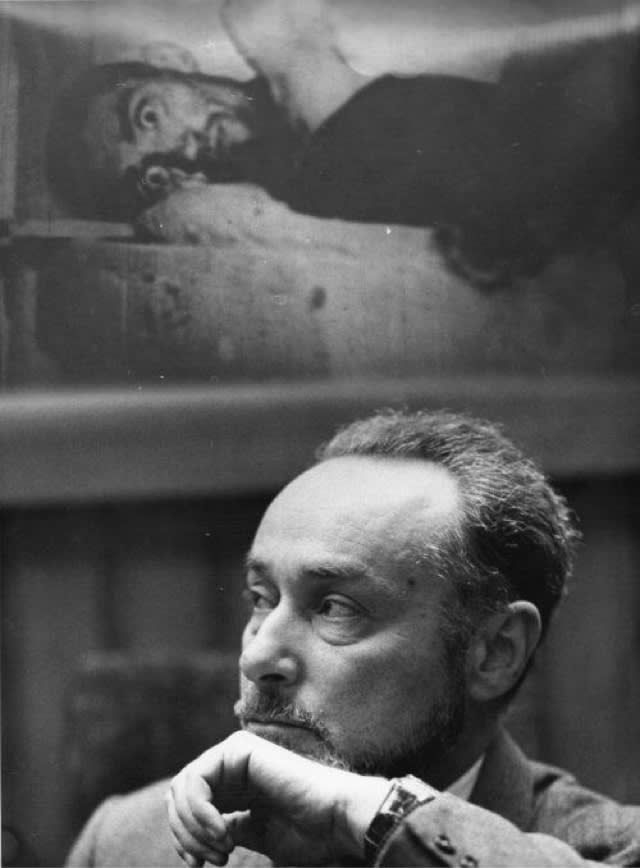

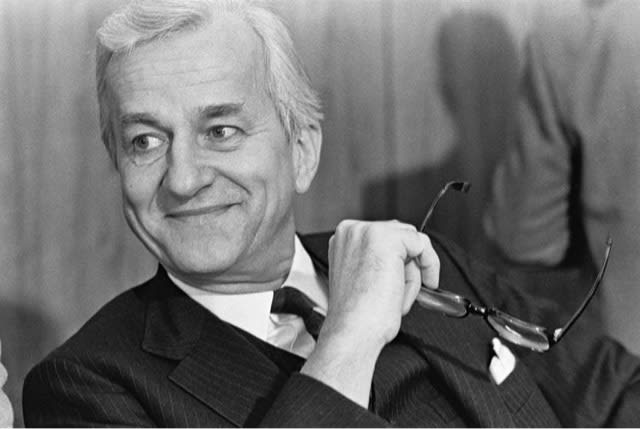

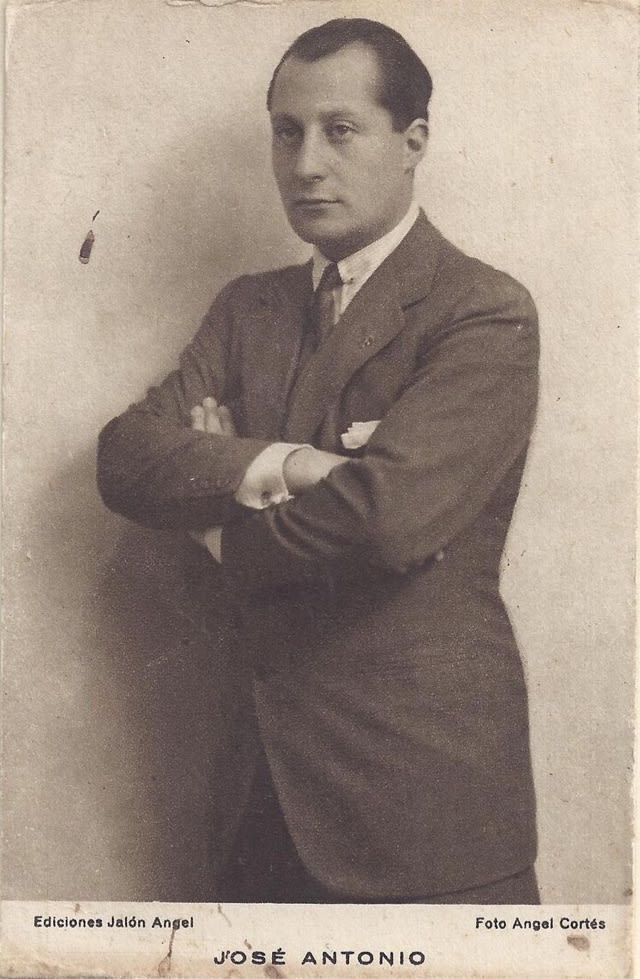

長身、30歳、柔かい声、礼儀正しい…

証明済みの肉体的勇気、個人的魅力、活力、雄弁、生きたシンボル、熱狂を生み出す能力…

貴族的審美主義、友好的、社交的、人望厚い、控え目、真面目、高い知性…

古典的なスペインの英雄そのままの人物、寛大、精神の幅が広い…

「ファシスト・マルグレ・ルイ《不本意なファシスト》」…親友達はそう呼ぶ。「彼がファシストの指導者の役をしているということはとうてい本当とは見えなかった」、とはロイター通信員の感想である。

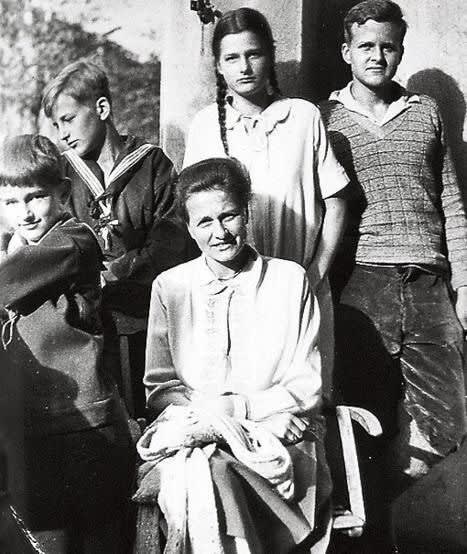

ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラは軍人的伝統の強い上流中産階級出身。プリモ・デ・リベラ家はアンダルシアの名家であり、リベラルな親英派の家系。大伯父が第2次カルロス戦争終結に尽力、エスティーリャ侯爵位を獲得。

父ミゲル・プリモ・デ・リベラ将軍は1923年にクーデタを起こし、スペイン王政アルフォンソ13世治下で軍事独裁政権を執った人物。ホセ・アントニオはその長男である。

陽気で女好きで、知的な思考が苦手な父とは異なり、学識高く、文学とくに詩に優れ、豊富な読書量と英語力を持ち、マドリード大学で法学を修め、弁護士としても立つ。

眉目秀麗、際立つ才能と社会的地位の高さで、存在するだけで人々を惹きつけるが、決しておごることはなく、柔和な印象を与えた。

1920年から1930年。当時のスペインは難破船。反乱続きで大荒れだった。ヨーロッパの近代化に取り残されたスペインでは識字率も低く、労働効率も低く、階級差が著しかった。

ただし混乱はスペインだけではなかった。ヨーロッパ中の民主主義・資本主義が破綻し始め、雑多なイデオロギーが各国内で衝突する。ヨーロッパの最果てで、元から不安定だったスペインは一番にぐらつき出した。

右派、左派、共和制主義、君主主義、自由主義、無政府主義、近隣のイタリアからのファシズムの影響も強かった。右派、左派それぞれの中でも様々な抗争があったし、カトリック教会も強い力を持っていた。

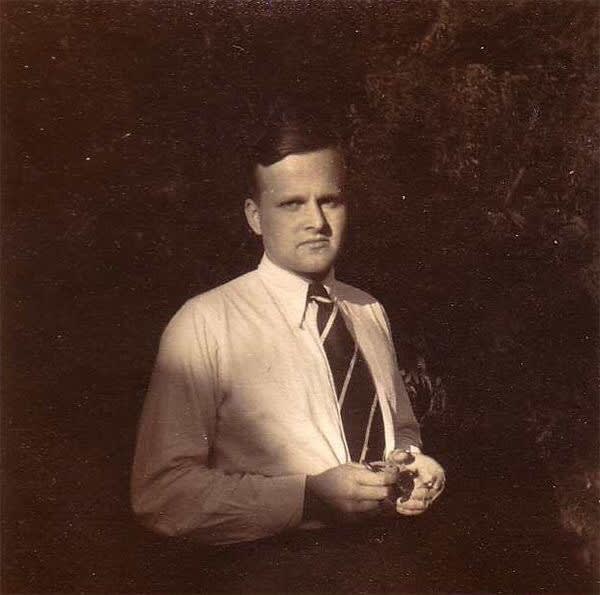

ホセ・アントニオはいわゆるセニョリート、貴族階級で学識も教養も高く、高貴な風貌の青年であり、自分の天分は書物の世界にあると考えていた。独裁者の息子であることに慎重を期して政治的な発言は極力しないように自重していた。

ところが1930年に、父ドン・ミゲルが失脚してパリに亡命、程なくして病死する。祖国を愛し、復興に向けて尽力していた父の努力を知るホセ・アントニオは、政界でたびたび父が非難されるのに接し、強い憤りを抱いた。父の不名誉を払拭することを使命と感じたホセ・アントニオは、政界へ足を踏み出す。自分の本分である文学に後ろ髪を引かれながら。

そこからたった6年。だが彼の生涯は革命的で、実際スペインを革命に誘導した。控え目な青年がファシズムのカリスマになるまで、彼の運命とスペインの運命をたどる。

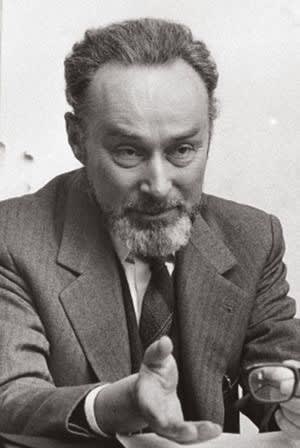

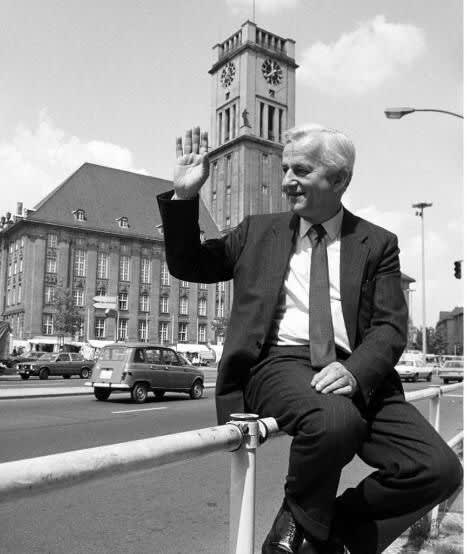

ホセ・アントニオの父 ミゲル・プリモ・デ・リベラ将軍

ホセ・アントニオの父 ミゲル・プリモ・デ・リベラ将軍 ドン・ミゲルと国王アルフォンソ13世

ドン・ミゲルと国王アルフォンソ13世 ホセ・アントニオ 1930年当時

ホセ・アントニオ 1930年当時1930年〜1932年。

ウニオン・モナルキカ・ナシオナル〔国民的君主同盟〕の副書記長に就任。父の元閣僚が多い組織に招かれた形だ。ホセ・アントニオは全面的に父の政治を擁護、これを継続することを目指すと息まく。彼によれば、父の理念は正しかったが、追求の仕方が19世紀的だったのが敗因だったのだと。現代社会においては改革は激烈に押し進める必要がある、と力説し、父をなじる者があれば感情的になり、取っ組み合いになることもあった。

10月に国会補欠選挙に立候補したが敗れてからは、弁護士として法律業務に携わる。その傍ら、自分の政治的理念を整理した。

ドン・ミゲルの施策は根本的には保守で、祖国への愛情を礎とした穏やかな改革であり、また上からの改革であった。権威主義的でもあるが、ホセ・アントニオは権威主義こそは徹底するべきと考えた。マルクス主義や無政府主義とは対照的である。全ての者が祖国愛を持つこと、国民主義的な大衆を創造的少数者が采配して治めるかたちを理想とした。

スペインにおいてファシズムの党派はすでに存在していたが、ホセ・アントニオは、青年の道徳的熱狂による国民主義イデオロギーと、創造的少数者による急進的政治的経済的改革で新たなファシズムの流れを生み出そうとした。

「最大多数」や愚劣な「選挙」が正しいとはいえない、とホセ・アントニオは考える。スペインでは選挙のたびに大きな振り幅で政体が変わり、国政は揺さぶられ、社会は混乱を極めていった経緯がある。普通選挙に連なる自由主義デモクラシーや議会主義的形態にも反対。彼の言う創造的少数者とは施政者だが、創造的少数者のみが政治を握るということではなく、国家の抽象的な観念理念つまり国家論を形成するのが一定水準の能力を持った少数者の役割で、具体的改革を論ずるのは大衆的血統の人々が役割を担うものとする。思想運動と実践政治を区別し、思想運動を優位に位置付けている。ホセ・アントニオによる詩的な扇動が国民の、特に若者の熱狂を集め、それまでのファシズムの拡散的だった諸潮流に統一を与える。ファランへ党が結成された。

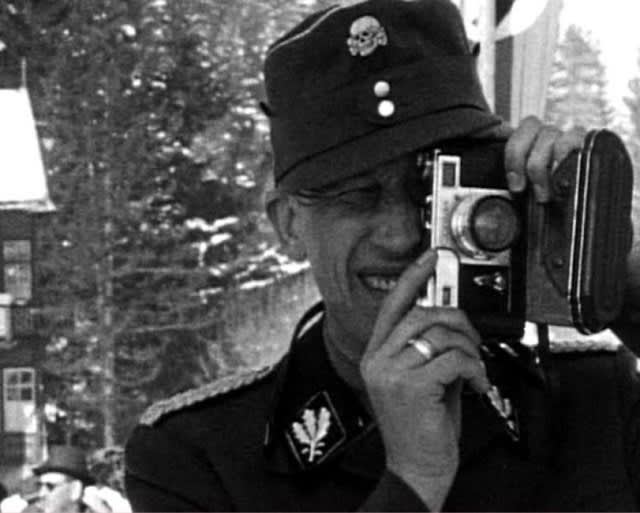

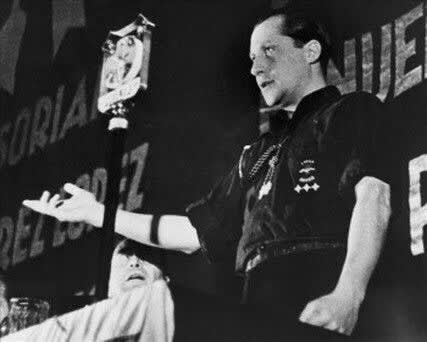

1933年10月29日のファランへ党の党大会にて。

「ファシズムは戦術。暴力ではない。

それは観念、統合なのだ。」

10/29 ファランへ党大会

10/29 ファランへ党大会

自由主義の死滅の後には革命…。特にスペインにおいてはもはや改革や政治形態の転換などでは対処しきれない、革命が必然だとホセ・アントニオは考えていた。

自由主義国家においては労働者は思い通りに働く自由があるが、しかし働かなければ餓死するのみだ。そこで社会主義が出現するが、それは唯物論的で階級闘争が目立ち、報復感覚が人々の心を蝕む。その状況を土台にしてホセ・アントニオの思想はこう展開する。

「パトリア〔祖国〕は、すべての個人と階級が統合される全体的統一体。人間の自由はそこでは尊敬される。」

経済や政治は国民的サンディカリスムの形態に似て、共同体で運営する計画のようだった。

ホセ・アントニオの雄弁な語り口は参加者を虜にした。声の調子、居ずまい、詩的な表現、巧みな弁舌に酔わされた。この模様はたくさんのジャーナリストも報道し、放送もあったらしい。

当然、これはホセ・アントニオが自らの重要な使命としている詩的運動であるから、彼自身が最も本領発揮する機会として最大限にアピールすべきところであった。

「人々が詩人以外のものによって動かされたためしはない」と彼はいう。このファシスト政党の大集会は無事に終了した。しかしそれは本当に「無事」だったといえるのか、とジャーナリストは首をひねる。無事に終わるファシストの集会だなんて、ファシスト政党として大丈夫なんだろうか?という皮肉だ。集会が終わって、政府のマルティネス・バリオの「アテネ〔学芸協会〕の気持ち良い文学的茶会に出席してきたような感じがした」という評もありがたいものではなかった。この時点においてファランへ党はファシスト政党としてあまりにもマイルドだったというわけだ。

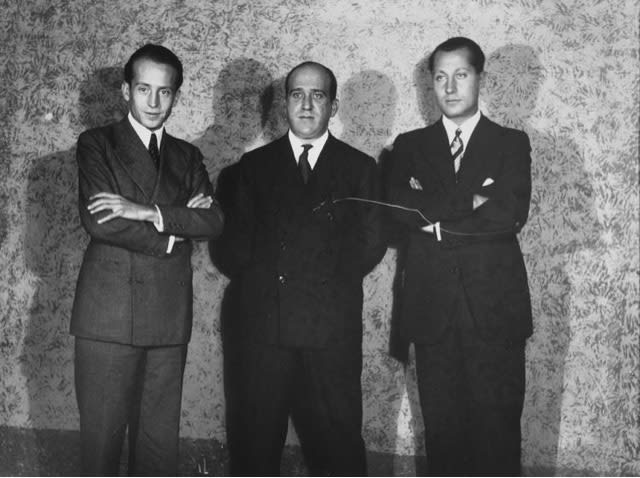

しかし若者達は彼に陶酔し、学生党員が急増した。この後、ホセ・アントニオはコルテス〔議会〕に議席を獲得し、国会議員を務める。1934年2月11日、別のファシスト組織JONSとファランへ党が合併し、ホセ・アントニオ、ラミロ・レデスマ・ラモス、フリオ・ルイス・デ・アルダの三頭政治で組織された。役割分担としては、貴族的審美主義者ホセ・アントニオが審美的思想運動を、レデスマが知的プロレタリアートとして実践的内容を押し進めた。

党大会で演説するホセ・アントニオ

党大会で演説するホセ・アントニオ

ファランへ党の濃青色のシャツ 胸に党シンボルの刺繍

ファランへ党の濃青色のシャツ 胸に党シンボルの刺繍詩とテロリズム。

1934〜1935年の動き。

ホセ・アントニオは若者達に熱狂的に支持されたが、彼自身はむしろいわゆるインテリゲンチャと呼ばれる人達に評価されたいと思っていた。かつて父がスペインの知識人たちから軽蔑されていたことを悔しく思っていて、自分が彼らに認められたいと望んでいたからである。それゆえに、党機関誌の論文でもかなり表現に頭を悩ませ、周りの者が首を傾げることも多々あった。しかし、インテリのウナムノからは「ファランへ党は青年の『非精神化』に貢献する」と評されてしまった。

ホセ・アントニオとしては自分の展開する思想運動によって、若者達の中から創造的少数者を育て上げるつもりでいたのだが、実際に若者達がファランへ党に求めていたのは神秘主義的な高揚だった。若者達の高揚は、その内奥に犠牲と暴力に向き合うロマンだった。

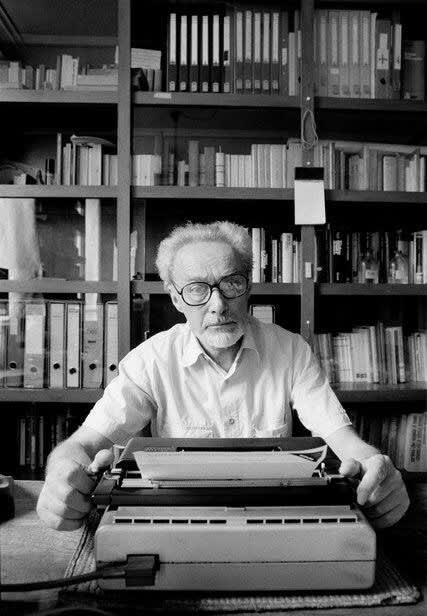

党員達と

党員達と暴力について、ホセ・アントニオは自らの考えを明らかにしたことがある。

「…最後に、われわれの願うことは、もしいつかこれ〔祖国の統一体〕が暴力によって成し遂げられなければならないのだとしたら、暴力からしりごみをしてはならないということです。なぜならば、「暴力を除くあらゆるもの」が語られているときに、だれが、諸価値のヒエラルキーにおける至高価値は温厚さであると言いましたか。われわれの感情が辱しめをうけているときに、われわれは男らしく応ずるかわりにおとなしくしていなければならないただれが言いましたか。たしかに、対話が意思疎通の第一の手段であるということはきわめて正しいことです。しかし、正義やパトリアが傷つけられているときには、鉄拳とピストルの対話以外に認めうる対話はないのです。…」

ホセ・アントニオは生来、暴力を容認するような人物ではないことは身近な人達には知られている。そのため彼の『鉄拳とピストル』の発言は余程の差し迫った状況下に選択されるものだということは自明なのだが、左派はこれを字義通りに、好戦的に受け取ったのだった。加えて、ファランへ党の末端の、血気みなぎる若者達もまた同じだった。

左派は当時、ドイツはナチに、ウィーンはドルフスに、フランスにおいても議会制が揺らぐという不利なヨーロッパ情勢の中で、スペインにおいては何としても足場を固めておきたいと必死だった。そのため、左派に向けて発言されたと受け取れる『ピストル』の恐怖に過剰に反応することになる。

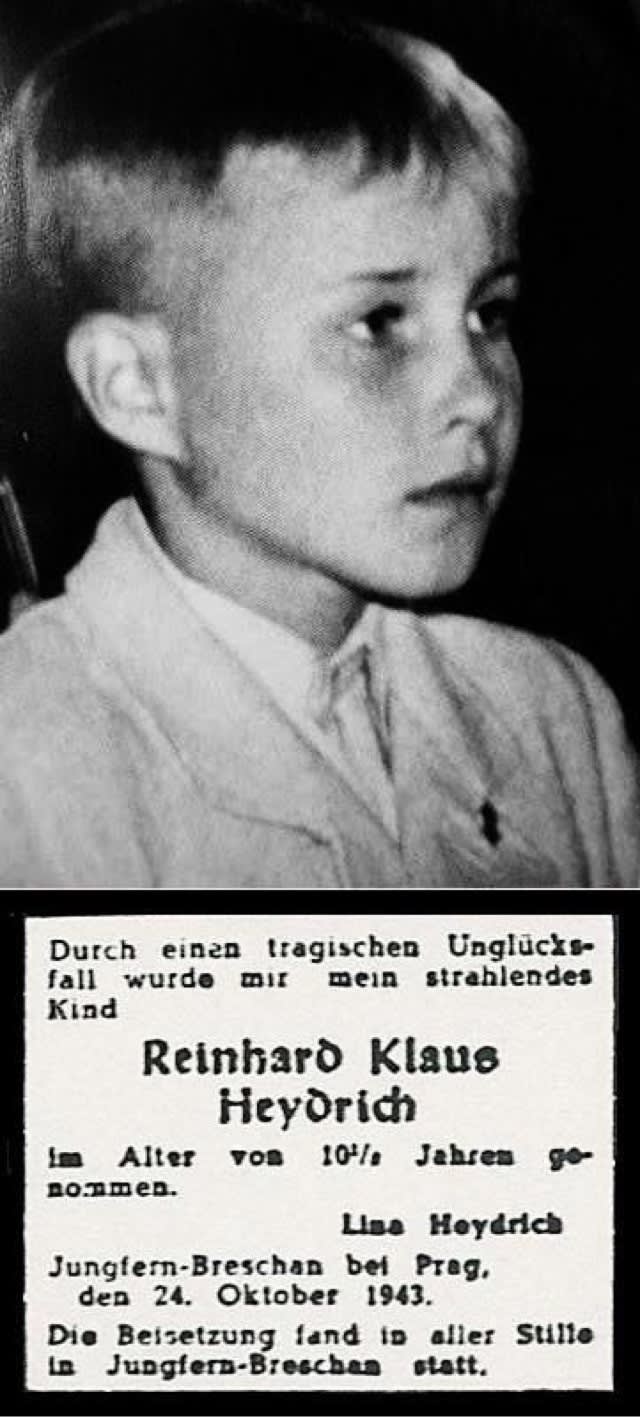

街中で抗争が起きる。日増しに数も増え、過激さも増し、ファランへ党員が日毎に犠牲になった。ある日、ファランへ党の学生団体SEU(シンディカート・エスパニョル・ウニベルシタリオ)創始者の一人マティアス・モンテロが射殺されるに至った。マティアスは弱冠20歳、その埋葬式は数百人のファランへ党員と1000人近い友人や同調者が参列。

ホセ・アントニオの弔辞、

「同志マティアス・モンテロ・ロドリゲスよ。模範となってくれてありがとう。神が君に永遠の安らぎを与え、君のまいた種をわれわれがスペインのために刈り取ることができるまで、われわれに安らぎを拒まれんことを。もう会うことはないのだ、マティアス・モンテロ・ロドリゲスよ」

若い党員が次々に犠牲になっても、ホセ・アントニオは決して報復はさせなかった。その様子を『スペイン葬儀団』と揶揄する者あり、「新しい党はファシズムというよりフランシスコ主義に似ている」と軽口する者あり、世間は反撃に出ないのを訝しがった。モンテロ殺害にたいするホセ・アントニオの反撃は、新聞に宛てたこのような手記だけだった。

「スペイン・ファランへ党は、犯罪組織のごときものでは断じてない。また、いかに多くの挑発を受けようとも、そのような組織のやり方を踏襲する意図はもたない」

ホセ・アントニオはどこまでも高潔であった。

彼の言葉は全く偽りのないものだった。党内の家宅捜索では、棍棒20本があっただけで、火器は一つも見つからなかった。しかしスペインの世論が望んでいるのは、即時報復のようなもっとたくましいものであった。党員は肉体的活動に渇いていた。ホセ・アントニオを脅迫する若手党員もいて、誠意ある対話の中で説得されたが、知的ファランへと好戦的ファランへの溝は少しずつ深まっていった。

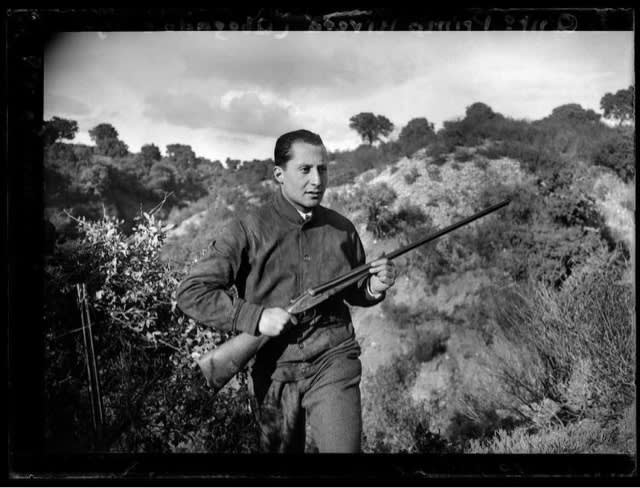

1934年3月、ホセ・アントニオ暗殺未遂が起きた。乗車中を狙われ、フロントガラスは打ち砕かれたが実害はなかった。ホセ・アントニオはすぐに車外に飛び出し、実行犯を追いかけ銃撃した。

日々エスカレートする襲撃に、彼もとうとう報復を黙認、報復部隊の組織を認めた。

6月、手入れが入り党員67人が逮捕される。ホセ・アントニオも含まれていたが、幹部らはすぐに釈放された。しかしホセ・アントニオはまだ拘束されている党員達と共にありたいと望み、拘留先に戻り、熱弁をふるって党員達全員を釈放させた。学生達はますます彼を仰ぎ、彼は偶像と化した。やがて単独でファランへ党党首になり、偶像に祭り上げられても、ホセ・アントニオという人物の本質は変わらなかった。

彼はファシスト的資質をもっていたか。

ヒトラーやムッソリーニと大きく異なるのは間違いないが、真にファシズムの総裁にふさわしい資質とはどんなものなのか、よくわからない。彼は自由主義者の友人らとも親しく対話するし、反対の党に対してもごく自然に人間的であることを認める、友好的な資質は保ち得ている。これは排斥的なヒトラーとは特に違う点だ。

あるデモ活動のとき、割って邪魔に入った左翼の青年が、他の党員に乱暴されないように腕に抱いて庇って救ってやった。党大会においても「くたばれ」「死ね」などと叫ばせない。こうした他者を受容する姿勢は果たしてファシスト総裁として欠点になるのか、逆に理想型となるのか。

しかしとうとう彼は総裁になることなく、消えることになってしまったため、ファシストととしての素養、適否はわからずじまいになった。ホセ・アントニオのかわりに総統となって長きにわたってスペインファシズムの頂点に君臨したフランシスコ・フランコは、彼とはまるで似ていない。さてそれはスペインの歴史のまだ大分先のこと。ホセ・アントニオの最晩年の苦しみはここから始まる。

彼の囚われの悲劇を語る前に、彼の協働者ラミロ・レデスマが語るヘフェ、ホセ・アントニオの姿を示しておきたい。

「プリモ・デ・リベーラにとって特徴的なことは、彼が、彼の知的形成と、彼の生まれ育った政治的・社会的背景に起因する一連の解きがたい矛盾の上で動いているということだ。彼の目標は堅持され、そして彼は、それを実現したいという真剣な願望によって動かされる。彼が、こうした目標が真に自分にふさわしい人生目的でないことを、彼が自分自身の矛盾の犠牲者であることを、そしてまた、それらのおかげで彼が彼自身の仕事と、もっと悪いことには、彼の協力者たちの仕事とをむさぼりくらうことができるのだということに気づくときに、ドラマやもろもろの困難が生まれるのだ。彼がファシズム運動を、すなわち刺戟の美徳への信仰、時として盲目的な熱狂、もっとも狂信的で攻撃的な国民的感情、人民の社会全体をおもう深い苦悩などから生まれる仕事を、組織する様を見たまえ。私はくり返していう。理性的なるもの…を礼讃し、柔和で、懐疑的な態度を生み、愛国心のもっとも臆病な形をとろうとする傾向、感情の叫びや主意主義の排他的衝動を支持するものは何でも放棄する性癖をもった彼を見るがいい。こうしたことのすべては、いんぎんな気質と法律の素養と一緒になって、彼を理屈からいえば自由主義的で、議会主義的な型の政治態度に導くだろう。それにもかかわらず、諸般の事情はそうした発展を妨げた。独裁者の子であるということや最高のブルジョワ社交界に縛られて生活しているということは、人の運命に影響を与えるのに十分力のあることがらである。それらはホセ・アントニオをゆさぶり、いやおうなく彼の感情を曲げさせ、彼の矛盾を解決してくれそうな政治的・社会的態度を追求させることになったのである。彼はそうした態度を知的手段によって追求し、それをファシズムのなかに見出した。この発見の日から彼は、こうした態度が真実であり、深いものなのだと自分自身に信じこませようとして、彼の内面で激しくたたかってきたのである。心の底で彼は、それが根拠のない、人為的な、一時的なしかたで自分のところにやってきたものではないかという疑いを抱いている。それが彼のまよいと行動様式を説明するものなのだ。彼をして時に三頭政治のシステムをえらばせ、ヘファトゥーラ・ウニカへの野望を抑えさせたのはこうしたまよいだった。内部危機から彼の指導的地位が危なくなったと見たときにようやく彼はそれに就く決心をした。有能な男が自分自身の限界と勇敢にたたかっているのを見守ることは奇妙であり、劇的ですらある。じっさい、こうした限界を克服してはじめて、彼はいつの日か勝利を手にすることを望めるのである。」

最終的に彼の勝利を阻んだのは、彼自身ではなかった。単純に言えば、運命、がそうした。

『アリーバ!』いざ立て

これはファランへ党の合言葉である。1934年以降の事態はこの言葉に象徴される。

ホセ・アントニオの欠点は、個人的関係に甘すぎて政治的指導者に求められる冷静な客観的態度を保持することができないことだと周囲の人達にはいわれていた。

彼の本意に反してファランへ内部の学生団体SEUは左派と小競り合いを起こすが、ホセ・アントニオは熟慮の末、成り行きに任せるようになった。

党員の60〜70%が21歳以下、あまりにも若く血気逸る若者たちについて、その無知ぶりをホセ・アントニオは他からたびたび指摘されるが、「彼らには頭よりはるかに多くの心がある」と擁護する。受容、包容。それも彼の欠点かもしれない。あるいは美点であるともいえる。

ファランへ党は右派の一派として名を上げていくものの、単独で実権を握るにはまだまだ力不足で、革命を起こすには軍部と協働する必要あると考えるようになった。しかし、それでも軍部への手紙などでのやりとりは慎重になされた。

1936年、非常に緊張した政情のなかで選挙が行われた。右派と左派は拮抗していたが、左派が勝利した。ホセ・アントニオも議員の地位を奪われ、一市民となった。

左派が勝利した場合はファランへ党は軍部を支持する取り決めとなっていた。ホセ・アントニオはSEU全員にファランへ義勇軍入隊を命じた。

「スペインはもはやその国民革命の履行を避けることはできない」

と、ホセ・アントニオ。無用な対立を避けるための内閣との交渉は実を結ばず、次の内閣はより強硬になり、交渉は断念せざるをえなかった。左派と右派の対立は激化するなかで、様々ある右派のうちでファランへ党は勢いを伸ばし、党員はうなぎのぼりに増え、経済援助も増えた。しかしそれはファランへ党が街頭の左右のバトルの矢面に立たされ、責任を被る羽目にもなった。ヘフェ(党首のこと:ホセ・アントニオ)は党員に直接的報復を認めなかったが、地方指導部がイニシアチブをとって左翼要人に対する一連の襲撃を始めた。そもそもファランへ党の党綱領も理解しておらず、ホセ・アントニオを偶像として崇めても、ヘフェの思想を理解するには程遠い、ただの暴徒でしかない若手のファランへ達は独走、暴走をすすめる。

ホセ・アントニオは軍部との協働を目指し、モラ将軍とクーデタの計画をすすめていた。そんな中、政府はホセ・アントニオ他ファランへ党指導者を逮捕、マドリードの収監所カルセル・モデーロに監禁した。1936年3月14日。さらにファランへ党を合法的な政党から、非合法な組織団体へと格下げした。しかしどの団体においてももはや、指導者がその大衆を抑えることはかなわなくなってきたし、どの指導者もそれを認識していた。

監禁中のホセ・アントニオはこのような事態悪化においても、大胆な一撃によって権力奪取することをあきらめていなかった。ファランへ指導部同胞のルイス・デ・アルダも収監所から『暴力の正当化』という論文を出した。「スペインはすでに内戦状態に入っており、いまや引き返すには遅すぎる。いかなる勢力も妨げられるべきではない」ことを宣言した。

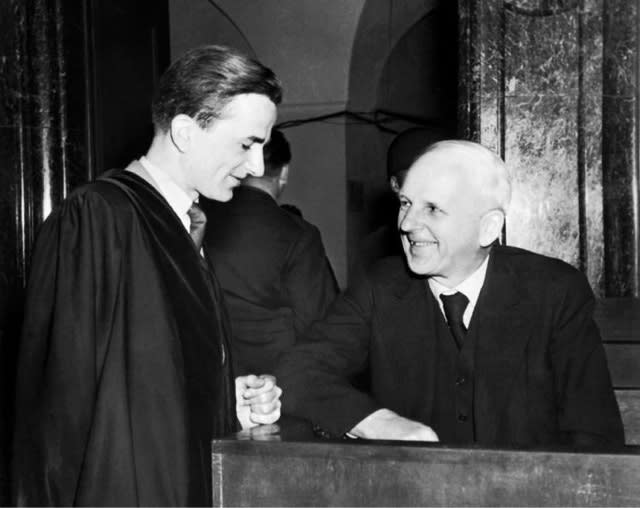

4〜5月、ホセ・アントニオの4つの裁判が行われた。いずれも拘留を長引かせるための軽い不法行為だが、4つ目は武器の不法所持に関するもので、逮捕後2ヶ月も経過した時点での家宅捜索で発見されたという証拠およびその有罪の判決に、彼は激怒した。明らかなでっちあげだと。節度を失ったホセ・アントニオは、インク瓶を書記に投げつけ、裁判官の法衣を引き裂き、「これがスペインの裁判のなしうる最善の判決ならば、もはや裁判にこれ以上の期待はしない」と浴びせかけた。後日、この時の自分の逆上を、ファランへの若者達に示しがつかないと反省したことを周囲にもらしている。このあとホセ・アントニオはアリカンテの収監所に移送された。

これまでもホセ・アントニオの脱走計画は何度も起こり、いずれも失敗していたが、アリカンテに移ってからはますますそれが困難になった。ドイツ海軍からも有力な計画が持ち上がったが、それを渋り計画を断念させたのはフランシスコ・フランコである。また、党幹部がほとんど逮捕され統率を失っているファランへ内部から、アリカンテのホセ・アントニオのもとに情報はほとんど届かなくなっていた。党では弟のフェルナンドが対応に苦慮していた。

ホセ・アントニオはファランへ党の以後の方針として、強硬な政権と対抗するために、他の右派など他集団との政治的紛糾を回避し、反乱のための協力者を得るべきとし、カルロス党と軍と結んだ。左派との戦いを目指す者はファランへに入党する。そして軍(全体ではないが主力、有能な将校が多数)と結成される反乱軍のイデオロギーとしてファランへ党がかつがれる。

状況を慎重に窺い、なかなか踏み出せないモラ将軍に、ホセ・アントニオは獄中からクーを煽る。モロッコのフランコ将軍も待機して時機を見ている。

1936年7月17日、モロッコで反乱が起された。

9月29日、フランコ将軍がスペインに上陸、反乱軍の総司令官兼元首となる。反乱軍側にドイツとイタリアが加担、隣国ポルトガルも支援。共和政府側にはソ連が加担、国際旅団が義勇軍として加担する。当時、宥和政策方針だったイギリスは中立を宣言、フランスも中立を決めた。アメリカも中立、ただしフランコ側へ石油を供給した。

イギリス、フランスの協力を得られなかった政府側はかなり不利になってしまったが、ソ連が深く介入。しかしそれは、スペインの左派のうちの、スターリンを認めないマルクス主義派との内部対立も内包し、ソ連は密かにNKVDも派遣してマルクス主義を粛清するという、内部の潰し合いをこの機に起こし、中側から破滅させる要因になった。

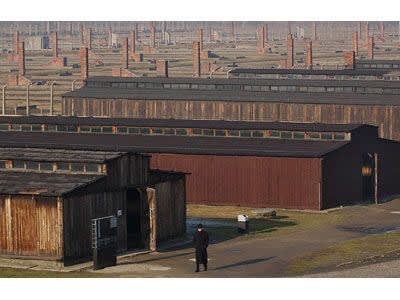

ホセ・アントニオは、クーは短期間で成功させる必要があると考えていた。期間が長期に及べば党が保たず、国土も荒廃するからである。しかし反乱は短期で決着できず、長期の内戦になってしまった。獄中のホセ・アントニオになすすべはなし、手綱はフランコが握っているのである。内戦は遠いところで動いていた。ホセ・アントニオを救うために反乱軍はアリカンテを手中に収めたかったが叶わず、政府軍に掌握されていた。ホセ・アントニオは孤立した。

しかし、彼には彼自身の戦いが控えていた。

「私の母は」

有名な逸話がある。

銃の不法所持で裁かれている法廷で、国外追放を言い渡されたホセ・アントニオは、「それはできません。私の母は病気なのです」と答える。ホセ・アントニオの母はかなり以前に他界しているのは知られているのでそれを指摘されると、彼は、「私の母はスペインなのです」と答えたという。これは聞く人によって受け取られ方は様々だと思う。詭弁だ、と不快に思う人もいるだろう。私は感心した。心に詩が根付いている人なのだと。そしてこれを法廷で平然と言える心の強さに感服する。

囚われのヘフェは内戦の人質だった。共和国側はファランへ党のヘフェを速やかに抹殺したく、共和主義者のアリカンテの知事が動いた。最後の裁判が開かれた。1936年11月13日。

起訴状の罪名は、「共和国に対する反乱準備幇助罪」。予備的罪状の裁判だ。弟ミゲルとその妻も起訴された。弁護士でもあるホセ・アントニオは自己弁護で立ち、自分の無罪を主張した。裁判の様子を伝える地方記者の記録から、その様子が伝わる。

「部屋につめこまれた人々の雑踏から離れて、ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベーラは、法廷から認められたわずかな休憩時間のあいだに、検事の最終陳述の写しを読んでいる。彼はまゆげ一つ動かさない。まるで彼にかかわりのない何か陳腐な問題を扱った書類でも読んでいるかのようだ。彼の穏やかな表情は変化の気配一つ見せない。ほんのわずかな時間を彼は熱心に、注意力を集中して、室内の絶えまないざわめきに悩まされることなく、読み続けている。

…

プリモ・デ・リベーラは、雨音に耳を傾ける人のように、法廷の儀式に聴き入っている。この事件、この恐ろしい事件の全体が彼に動揺を与えているようには思えないだろう。検事が読み上げているあいだ、彼はいささかのてらいもなく、神経質にふるえることもなく、自分の書類を読み、書き、整理している。

…

ホセ・アントニオは相変わらず、裁かれている彼自身と他の二人の人間を擁護するために弁ずる番になるや、ますます活気づいていくスフィンクスなのである。

彼の言葉は明確で直接的である。身振りと声と単語が融合して法廷雄弁術の傑作たらしめ、公衆は注意深く、明らかに興味をひかれながら聴き入っている。

…

とうとう宣告。

陪審員が被告たちの異なる責任に応じて刑を定めた分離判決。

そしてここにおいてホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベーラの平静さは彼の弟と義理の妹の眼前でくだかれたのだ。

彼の神経は破裂した。

続いて起こった情景は想像に委ねよう。彼の感情とその悲痛さは、あらゆる人の胸を打った。」

ホセ・アントニオは銃殺、ミゲルは30年禁固。ミゲルの妻は3年。

処刑は11月20日。前日には、個人的な遺書をいくつか書き遺した。そのなかでファランへ党の理想を数え上げながら、ファシズム形態を志向する自分の主張が国民の悲劇にどんな貢献をしつつあるかをまざまざと反省させられた、とある。理想、その追求が招いた混沌が、今まさに内戦の悪夢となって国民に降りかかっている。そしてすでに自分の飛びこんでいく機会はおろか、発言する機会すらない。「死の瞬間までヘフェであり続けた」などということはなかった。死を前にすでにヘフェの冠は外していた。自分がもたらしたスペインの悲劇に心を痛め、反省する。その8年後、自死を控えたフューラー(ヒトラー)にはそういう姿勢はなかった。

処刑は20日の夜明け直後、他に4人の政治犯が一緒に並べられた。最後の言葉は、一緒に銃殺される者たちへの慰めの言葉だった。

「ロマンチックな美辞麗句はなく、簡素な威厳のみがあった。」

『もう会うことはないのだ、

(ホセ・アントニオよ)』

数年前の、SEUの学生への弔辞が浮かぶ。

自身は汚れぬまま死んでいった、

ファシスト未満の英雄の、

短すぎる、足りなすぎる最後の言葉、言葉にならなかった内なる言葉を、

私は私の心に思い描いてみる。

ホセ・アントニオが見ることはなかったスペイン内戦のその後

の経過を追う。1936年7月17日のモロッコ反乱から、スペイン各地で反乱が拡がり、反乱軍をドイツ、イタリアが援助。共和国側は労働者団体を武装して応戦。人民戦線としてソ連と国際旅団が参加。アメリカ、イギリス、フランスは中立。内戦の混乱に乗じて、アナキストによる上流階級や教会へのテロも起きる。反乱軍はフランコが指導し、カルロス党とファランへ党の義勇軍と連携し、義勇軍にテロ行為を担わせ、大衆運動化する。10月、フランコが総統(カウディーリョ)を名乗る。

11月にホセ・アントニオの裁判と処刑があった。

1937年4月、ドイツ空軍コンドル兵団によるゲルニカ空爆。この頃から共和国側の内部分裂が激しくなる(バルセロナ五月事件)。1939年1月バルセロナ陥落、3月マドリード陥落。1938年7月、エブロ川の戦い。1937年4月、フランコがファランへ党党首に就任、フランコ政権唯一の公認政党として一党独裁。1975年フランコ死去後、民主化し、フアン・カルロス国王即位。

フランコによってファランへ党が頂点にのぼりつめたが、カウディーリョ(総統、フランコ)のファランへ党は、ヘフェの目指したファランへ党とは別物だ。内戦を終結させたフランコの功績は大きいが、一方で大変な規模の粛清があった。戦場の死者10〜15万に対し、共和国側2万、反乱軍側30〜40万の処刑・報復があった。革命に粛清はつきものだが、ファランへ党内の報復はごくわずかだった。

尚、フランコはホセ・アントニオの死をしばらくの間、国内にも国外にも伏せ続け、ホセ・アントニオは去勢されてソ連に送られたなどとあらぬ嘘をついて見せたりもした。そんな悪意ある噂によって人々の間ではホセ・アントニオの消息に関する残酷な憶測がさまざまに流布し、国民は混乱した。

やがて受け入れがたいヘフェの死が公表され、11月20日に喪に服すよう発令されたのは1938年。内戦終了後、ホセ・アントニオの遺体がアリカンテの墓地から掘り起こされ、ファランへ党義勇軍のたいまつ行列に柩が担がれてエル・エスコリアル教会まで旅をしてきた。

「ホセ・アントニオは英雄であり、殉教者であり、抒情詩人であり、超越的証明書であり、完璧なる象徴だった。いってみれば、「新スペイン」の指導者がもたない、いっさいの存在だった」

フランコ以前の最後の党書記長ホセ・ルイス・デ・アレーセによる、ホセ・アントニオ20周忌の国営放送があった。1956年。

「ホセ・アントニオよ。

君は唯物主義と利己主義とにたいしてたたかったのに、今日の人々は君の言葉の威光を忘れ、ただひたすら渇いた狂人のように唯物主義と利己主義への道を駆け降りるがゆえに。

君は困難な栄光に憧れる詩人と夢想家たちの祖国を愛したのに、人々は、美も勇気もないくせにでんぷんをいっぱいにつめこんだ、食糧をあさり腹を突き出した祖国しか求めないがゆえに。

君は金を軽蔑したのに、人々は金を欲しがり、商売が義務の上におかれ、兄弟が兄弟を売り、つましい人々と祖国の試練を利用して暴利を貪るがゆえに。

人々は君の良くあれというスローガンをよい暮らしをしようというスローガンにすりかえているがゆえに。

精神は肉体的になり、犠牲は大食いになり、兄弟関係は貪欲になるがゆえに。

君は何千人という殉教者たちの行列にむかって、われわれの模範となり道案内になるよう呼びかけたのに、君の追随者たちの地にはいまだ手本は見られず、しかも彼らはその記憶を心地わるく思い、われわれが、いっさいの寛容を拒む彼らの耳に、われわれの殉教者の手本を単調にくり返し主張するとうるさがり、はては戦死者を自分の商売とわがままのための踏み台に利用するものまで現れるか故に、私はそうは思わない。

ホセ・アントニオよ、君はわれわれに満足はしない。君の場所から、君の11月20日から、深い憂愁と軽蔑の念をもってわれわれを見守っている君。

君は、この凡庸で官能的な生に満足することはできない。

最後に、

ホセ・アントニオの悲恋

についてを。

さる公爵の若い娘ピラル・アズロ・デ・アラゴンと相思相愛ではあったが、彼女の父は極右の君主制支持者であり、彼らの結婚を認めなかった。それはホセ・アントニオがプリモ・デ・リベラ将軍の息子であるからだった。しかしそれでも二人はあらゆる経路から連絡を取り続けていたという。

その後、彼自ら述べた、「人生で最も残酷な夜」が訪れる。

ホセ・アントニオは当時、スペインの将来のためには武装蜂起が必要だと真剣に考えて将軍らに打診をするが皆無関心だった。1935年9月、マドリード近郊のパラドール・デ・グレドス・ホテルにて、彼はファランへ党が指揮をとるクーデタの完璧なシナリオを作成。これはのちに軍の指揮で遂行された、元のシナリオだ。このとき、時を同じくして同じホテルにピラルがいた。貴族主義の海軍将校である夫と新婚初夜を迎えていたのだ。

革命にむけて突き進んでいく、突き進んで行かねばならないホセ・アントニオの、運命と愛の分水嶺の夜。運命の急斜面を流れ落ち、彼の人生はこの夜からあと1年とほんの少しだったとは。

二つの白。

8月12日、SNS上に心をえぐられるような2つの事件が上がってきた。今なお涙と怒りがこみ上げる。

ひとつはシリア、ホワイトヘルメットのオフィスが狙撃され、隊員7名が犠牲になった。もうひとつはその後のトランプ大統領の対応で話題になったシャルロッテスヴィルの白人至上主義と反対者の衝突と暴走。

室内の床は流れた血でひどく赤い。そして遺体。写真をタップするのが数秒躊躇われたが、その横たわる遺体がホワイトヘルメットの隊員たちだとは!

良心や善意の損失であり、冒涜であり、もはや言葉を失う。少しすると哀悼の投稿のなかに、過去に報じられた活動の動画が上がった。この日犠牲になった一人の隊員が、生後数カ月の赤ちゃんを瓦礫の中から救い出し、病院へ運んでいるようす。この隊員は赤ちゃんを腕に抱き、嗚咽をあげて泣いている。

ホワイトヘルメット。ヒーローと呼ばれ、煙くすぶる瓦礫の中に飛び込んでいき、素早く被害者を助け出す。まさしく彼らはヒーローなのだが、テレビに出てくる仮面を被った正義のヒーローのような鉄面皮ではなかった。正義のヒーローはおろか、大の男が、小さな傷ついた赤ちゃんを腕に、すすりあげて泣くのである。あらためて彼らが人間なのだと知る。泣きながら人を助けに行き、自分も傷つきながらまた、ヘルメットを被り人を助けにいく。そしてまた、たくさんの大粒の涙が防ぎようもなくこぼれ出る。そんな彼らが犠牲になった。

シリア内戦はスペイン内戦のようだと言われている。いや、すでに被害はスペインの比ではないかもしれない。しかし、大国が干渉し、泥沼と化している様子は共通する。

内戦も長引けば、もはや当初のイデオロギーはどこへやら、ただの殺し合い、消耗戦になるだろう。一方で、白人至上主義のような極端なイデオロギーが世界を撹乱し始めている。

神の手など無い。人間を止めるのは人間の力によるしかない、という厳しい重い現実がある。